Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号81番「岡 大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号82番「八木大教会」について勉強します。

- 八木大教会(やぎ だいきょうかい)

- 初代会長・岸本又治郎の生い立ち(安政元年〜明治初期)

- 岸本又治郎、入信の経緯(明治13年頃)

- 岸本又治郎、瀕死の大火傷(明治15年)

- 岸本又治郎、大火傷から奇蹟的回復 〜 たすけ一条の道へ(明治15年)

- 岸本又治郎の布教(明治16年頃〜明治19年頃)

- 天明講の結成(明治19年)

- 移転建築にまつわる混乱 〜 元の八木町への移転(明治20年頃)

- 八木布教事務取扱所の設置(明治26年)

- 八木布教所、初めての自前土地移転 〜 神殿建築着手(明治27年〜明治28年)

- 岸本又治郎 初代会長の出直し(明治29年)

- 揺れる後任問題 〜 合議制による教務の遂行(明治29年頃)

- 八木支教会への昇格(明治29年)

- 横山与八2代会長時代

- 桝井政治郎3代会長時代

- 横山庄一郎4代会長時代

- 横山正男5代会長時代

- 横山一郎6代会長時代

- 韓国の道

- 信者詰所の沿革

- おわりに

八木大教会(やぎ だいきょうかい)

初代会長・岸本又治郎の生い立ち(安政元年〜明治初期)

初代会長・岸本又治郎は、

安政元年(1854) 7月10日、

兵庫県 揖保郡 太子町 字 町與 (カブ) で生まれた。父を佐兵衛といい、母をトセといった。

4歳違いの兄・新兵衛との 2人兄弟であった。この地方は、広々とした盆地帯で 農業が唯一の生活の術であったが、

それとても、地主のみが恵まれて 小作人の生活は苦しいものであった。これらの人々は、生活の糧を得るために 農閑期には 国々に出稼ぎに出た。

仕事は、主として油絞りが多かったというが、

これは、菜種を蒸して 袋に入れて腕力で絞り 菜種油を作るという、極めて体力のいる仕事であった。岸本又治郎も 長ずるに及んで、仕事師として 出稼ぎに出ることが多かった。

15歳の時、父の死に出合い、

それから後は、農業をやめて、油絞りを専業として国々を回ることとなった。

冬は岡山方面、夏は大和、河内地方が多かったという。

従って 流浪の生活であった。

岸本又治郎、入信の経緯(明治13年頃)

明治13年、(岸本又治郎) 27歳の頃、

大阪府中河内郡加美村鞍作という在所の、

辻本吾助という、関西でも有数の油問屋で働いていたことがあった。もちろん (岸本又治郎の) 本職は油絞りであるが、

閑な時は 絞った油を大阪方面の小売屋に卸して回ったようで、

この仕事の関係で、当時 大阪・鶴橋で米油商を営んでいた 木村伝治郎という人と懇意となった。(岸本又治郎は)

この人(木村伝治郎) の紹介で、時の天恵講長・村上文治郎との出合いとなり、

村上(文治郎) から 天理教の話を聞いたのが、(岸本又治郎) 入信の動機であった。(岸本又治郎は)

その後は、村上(文治郎) に伴われて、時々 お屋敷に参拝した。

(お屋敷に参拝した) その都度、

村上(文治郎) と共に、その当時 (天理教内で) すでに名の知られていた 北田嘉市郎宅に足を止めることが多くなり、徐々にではあったが 信仰を深めて行った。この北田(嘉市郎)の妹に トミエという人がいて、

(この頃、トミエは) 2児出生後、離婚して実家に帰っていた。(丁度その頃)

(岸本)又治郎の兄・新兵衛もまた、1児を残し 妻と死別しており、

(岸本又治郎の兄 新兵衛と、北田嘉市郎の妹・トミエが)

縁あって、双方 子連れのまま再婚した。こうしたことによって、(岸本)又治郎は 形の上においてもまた 天理教と深く結ばれることとなった。

岸本又治郎、瀕死の大火傷(明治15年)

明治15年3月上旬の寒気の厳しい朝、

(岸本)又治郎は 茶種を煎る準備のため 大釜を大竈に据え焚いていた。その最中、(あろうことか)

大竈が崩れ(るという大事故が発生してしまった。)

釜一杯の熱湯が、(なんと) 後向きになって身体を暖めていた (岸本)又治郎の背中一面にふりかかってしまった(のである)。(岸本又治郎は) 逃げる間もなく(煮えたぎる熱湯を背中一面に浴びてしまい)、

瀕死の大火傷を負うこととなった。そこから、八方手を尽くして(岸本又治郎大火傷の)治療に当たったが、

痛みうずきは治まらず、

(岸本)又治郎は、七転八倒の苦しみの中、ただ死を待つばかりの有様となっ(てしまっ)た。

岸本又治郎、大火傷から奇蹟的回復 〜 たすけ一条の道へ(明治15年)

この後、(岸本又治郎が) 全快するまでの経過は、諸説あって定かではない。

村上文治郎が 急遽 馳けつけ、また 三島の北田(嘉市郎) の息子・喜代松が 足を運んだ、

さらに、当時、北田(嘉市郎)宅に 滞在していた高井直吉が足を運んでおたすけを行った、

といった説もある(が、そうした伝聞を裏付ける資料は残っていない)。いずれにしても、

(そのように瀕死の状態に陥った岸本又治郎に対し、道の先人が 何とかたすかってもらいたいとの思いでおたすけに通ったことは間違いなく)

(瀕死の状態だった岸本又治郎は)

(おたすけに通った先生から) 当時下付されていた「お息の紙」(を貼って頂くこと)によって、

(なんと) 大火傷による生命の危機から、日ならずして(回復するという奇蹟的な)ご守護を頂いた(のだった)。ここにおいて (岸本又治郎は)

生涯を神恩報謝のため身を捧げることを、深く決意したのである。

岸本又治郎の布教(明治16年頃〜明治19年頃)

(岸本又治郎は)

前述のように 油絞りのため大和地方を転々としたことも多かったので、この地方には かなりの知人もできていた。(奇蹟的なご守護を頂いた)(岸本)又治郎は、

明治16年、

もとの縁故を辿り、

(奈良県)高市郡 八木町の「かせき」という油屋に職を求め、

(ご恩報じを心に念じて) 働きながら布教を始めた。

そして、布教と仕事を両立させながら、

夜半 お屋敷に運ぶことを楽しみに、夜昼ない活動が始まった。こうした真実は 親神の働きとなり、

不思議なご守護が 随所に現われた。

(それに伴って) 神名を称えて寄り来る人が 日を追う程に 多くなってきた(のだった)。(布教と仕事の二足の草鞋で頑張っていた岸本又治郎だったが)

しかし、

(布教の方は順調に伸展していった) 反面、仕事のことで(は) 主家と思わしくなくなり、

在住1年余にして この町 (奈良県高市郡 八木町) より南西に隣接する (奈良県高市郡) 今井町に 転住を余儀なくされることになった。この町(今井町) では 1戸を借り受け、(仕事はせず) 布教に専念した。

まったく貧のどん底で、何日も水ばかりで過ごしたこともあったという。また、この当時は 反対攻撃、警察の弾圧の最も厳しかった頃のことで、

(岸本)又治郎もまた例外でなく、

何日も何回も 拘留されたことがあったという。

天明講の結成(明治19年)

しかし、(岸本又治郎は) 如何な苦難にも屈することなく布教に励んだので、

信者は日増しに増加し、遂に「講」を結成する運びとなった。(結成した講を)「天明講」と名付けて、お屋敷に願い出て(お許しを頂き)

(岸本)又治郎は 初代講元となった。時に 明治19年、初代(岸本又治郎) 33歳であった。

移転建築にまつわる混乱 〜 元の八木町への移転(明治20年頃)

翌(明治)20年 陰曆正月、

教祖は現身を隠されたが 天理教はますます栄え、

天明講においても 移転建築の話が持ち上がるほどになってきた。(天明講内で、一時 移転建築の話が盛り上がりを見せたのだが)

しかし、一部 周旋人の反対するところとなり (その話は頓挫した。)(移転建築に対する意見の相違は、残念ながら 一時的な事象にとどまらず、その後も尾を引く事態となった。)

この事情によって (天明講では) 信者間の融和を欠く事態となり、

(それは) 初代(岸本又治郎) を苦しめ、布教意欲を挫折せしめるまでになったのである。この 初代(岸本又治郎) の悩みを見て、

(奈良県高市郡) 八木町の旧信者の人達は (元の八木町へ戻ってくるよう促した。)

(そして、八木町の旧信者らと) 合議の上、岸本(又治郎)は、再び 八木町に戻ることとなった。天明講は、こうした事情によって、(再び 元の八木町へ) 移転したのである。

八木布教事務取扱所の設置(明治26年)

(八木町に戻って) 心機一転した岸本(又治郎)は、再び 布教に専念(した)。

(その後、移転前の 奈良県高市郡) 今井町の信者(の方)も、(天理教教会)本部からの説諭を受け、岸本(又治郎)に力を合わせることとなった。

(岸本又治郎を中心とした一同の懸命な布教により、天明講の)教勢は伸び、

2階住まいではあったが、布教所設置の願書を提出(するに至った)。

(そして)

(天理教教会)本部の許しを受け、

奈良県 高市郡 八木町 字 北八木47番地・岸本又治郎宅において、

八木布教事務取扱所の設置を見たのである。時に、明治26年1月19日、初代 (岸本又治郎) 40歳であった。

八木布教所、初めての自前土地移転 〜 神殿建築着手(明治27年〜明治28年)

この頃、天明 (=八木布教事務取扱所) の教線は、

(奈良)県内 南部を中心に、遠くは 九州大分にまで伸びていた。この (八木)布教所の家主・平田嘉十郎は、義侠心の強い人で、

初代(岸本又治郎) の真実な布教態度を高く評価し、

なんとか 教堂建築地を世話したいものと奔走した。(その結果)

(奈良県) 北八木町に適地をみつけ、交渉の上、借家5戸を都合して献納させた。(八木布教所は)

(岸本又治郎の) 布教開始以来 11年を以て、

初めて 借地を含め 330余坪を有することとなった(のだった)。勇み立った一同は、まず、梁行3間半桁行5間半の事務所を願い出て建築。(それを) 仮神殿として移転した。

この年・明治27年には、

高市・山辺・三津山、

以上の部内布教所の設置をみた。翌・明治28年12月23日、

(天理教教会本部の) 許しを受け、神殿建築にかかった。この年(明治28年) には、

三佐・聚家

以上の部内設置が許されている。

岸本又治郎 初代会長の出直し(明治29年)

翌・明治29年1月24日、

前年末より身上勝れなかった初代(岸本又治郎) は、

神殿落成の姿を見ることなく、

42歳という 短い生涯を終えた。

揺れる後任問題 〜 合議制による教務の遂行(明治29年頃)

初代(岸本又治郎) の出直に伴う後任者の選定は、困難であった。

初代(岸本又治郎) は、妻帯もせず、従って子もなく、

兄・新兵衛は、他宗の教導職を持つ人であった。(八木布教所は) 止むを得ず 合議制を執ることとなり、

横山与八・村田栄治郎・松村彦三郎・中山鶴斉・今中源三郎・林利八・政田甚五郎、

以上 7名が 事務員に選ばれ、

これらの人々が中心となって、神殿建築は続行された。

八木支教会への昇格(明治29年)

明治29年6月2日、

(布教所から) 支教会に 昇格の運びとなった。

横山与八2代会長時代

横山与八2代会長、村田栄治郎 副会長 の就任(明治29年)

このような状態(=合議制) が暫く続いたが、

同年(明治29年) 9月、

推されて、横山与八が2代会長、村田栄治郎が副会長に、(それぞれ) 就任した。この年(明治29年)、

今井、菱谷、白橿、三尾、岩壺

以上の各布教所が設置された。年末には 神殿落成奉告祭が盛大に執行された。

横山与八2代会長の経歴

2代会長・横山与八は、

弘化4年1月3日、

奈良県 高市郡 真菅村中曽司・岩本惣平の3男として出生。

同村(真菅村)・横山家の婿養子として、娘・しかと結婚した。横山家の入信は、義父・庄治の病気からである。

明治9年頃、(横山庄治) 35歳の若さで 腎臓病を発病。

地主として裕福な家庭で不自由はなかったが、腎臓病のため充分な働きもできず過ごしていた。

(そのような状態のまま) 10年余り あらゆる手段をつくしたが、病状は(一向に)変わらなかった。

(そのような中) 明治18年頃、この地方にも天明講の教線が伸びてきて、(横山家に)

岸本(又治郎)初代の運ぶところとなった。

(その結果、横山庄治も見事に) ご守護を頂き、天理教に入信する運びとなったのだった。この後、義母・のぶの信仰は白熱的となり、

(横山与八)2代会長もまた、この感化を受けて布教に専念し、

高市布教所設置と共に その初代となった。(横山与八は) 八木布教所 神殿建築に(あたって)は (文字通り) 東奔西走し、私財の大半を伏せ込んだのであった。

明治22年、横山家は 檀家総代まで務めた家柄であったが、思いきりよく改式。

同(明治)32年には、高市(布教所)を役員に託し、家族全員、八木支教会に住込んだ。

墓地の買収(明治30年)

明治30年、教会墓地を買収。

初代(岸本又治郎) の墓標建設。

分教会へ改称(明治42年)

同(明治)42年には、分教会と改称(した)。

横山与八2代会長の辞任(明治43年)

(横山与八は、2代会長就任後) 鋭意 教勢発展に努力した。

(就任後、十年以上 身を粉にして勤めたが)

晩年(は) 身上勝れず、

同(明治)43年 7月14日、辞任した。(横山与八2代会長の) 在職(は) 13年10ヵ月。

(在任中の) 部内教会設置は 14ヵ所に及んだ。

桝井政治郎3代会長時代

桝井政治郎3代会長の就任(明治43年)

(岸本又治郎初代会長出直し後に暫定的に設けられた) 7名の事務員制度は、派閥的傾向の悪弊を残した。

(横山与八)2代会長の丹精(をもってして)も (初代会長出直し後の合議制により生まれた派閥的傾向) その禍根は、絶ち切れなかった。(横山与八2代会長の辞任に伴い、後任問題が浮上したのだが)

(横山与八2代会長の) 嗣子・庄一郎を以ては、(まだ) 年齢的に指導困難であると (一同の中で) 認識された。(そこで) 本部に会長の派遣を願い、その命によって、

明治43年7月29日、

桝井政治郎が (八木分教会)3代会長に就任した。

桝井政治郎3代会長の経歴

(桝井)政治郎は、

万延元年6月12日、

奈良県 添上郡 治道村 七条、桝井伊三郎の 2男として出生。若くより 長崎、鹿児島、奄美大島などにおいて 単独布教に従事した。

桝井政治郎3代会長の教会運営

(桝井政治郎、八木分教会長) 就任後は、

専ら内部の融和に意を用い、体制を立て替え、

教祖殿の建築を打出して 部内教会の「一手一つ」を呼び掛けるなど努力を重ねた。

桝井政治郎3代会長の辞任(大正12年)

しかし、

本部役員、福島教区長と (八木分教会長)の兼務は、充分なる指導が困難であり、

(また) 部内教会も融和の兆しのあること、庄一郎も成長したこと、等を考慮して、後任を (横山)庄一郎にすべきことを相計り、

(桝井政治郎は) 大正12年6月1日、辞任した。(桝井政治郎3代会長の) 在職(は) 12年11ヵ月。

在任中の新設教会は 10ヵ所であった。

横山庄一郎4代会長時代

横山庄一郎4代会長の経歴

後任者、4代会長・横山庄一郎は、

明治11年10月28日、

奈良県 高市郡 真菅村 中曽司726番地で 出生。父は、2代会長・横山与八である。

偉丈夫で、若い時(には) 現役兵として 由良砲兵隊に入隊、日露戦役にも従軍した。

信仰は 親代々であり、性格は温和であった。父である(横山与八)2代会長と共に (八木)支教会において起居を共にし、

また、桝井(政治郎3代) 会長を迎えて(から)は、ほとんど不在の (桝井政治郎3代)会長の代行をつとめた。

横山庄一郎4代会長の就任(大正12年)

大正12年6月14日、

(横山庄一郎が) 4代会長に就任した。

教祖殿も完成した。

横山庄一郎4代会長の教会運営

この間、

初代・岸本家の復興を志して、(横山庄一郎の)長男・正男を廃嫡し 岸本姓とした(りした)が、将来に禍根を残すような事情ができて、止むなく横山姓に復帰せざるを得ない事態となった、

というような出来事もあった。そのような中も、

教祖50年祭、立教百年祭をめどうに示された教勢倍加の目標に向かって、(八木分教会一同)邁進した結果、(八木の)道は 著しく伸びた。大正12年より 同(大正)15年の 4ヵ年の間に 30ヵ所(も)の新設教会を見て、(天理教教会)本部の思召に添うことができた。

八木中教会と改称(大正14年)

大正14年9月10日、

八木中教会と改称した。

横山庄一郎4代会長の辞任(昭和13年)

こうした動きの中に、長子・正男も成長したので、その道を譲るべく、

昭和13年3月1日、

(横山庄一郎4代会長が) 辞任した。(横山庄一郎4代会長の) 在職(は) 13年9ヵ月。

在任中の新設教会は 33ヵ所に及んだ。

横山正男5代会長時代

横山正男5代会長の経歴

5代会長・横山正男は、

明治41年4月7日、

奈良県 高市郡 八木町 北八木において、

4代会長(横山庄一郎) の長子として 出生した。(横山正男 出生当時) 祖父・与八は、当時の八木支教会長。

父(横山庄一郎)は 権訓導に補されて 日なお浅い頃だった。(その頃の八木)支教会内部は 諸般の事情が重なっており、

混迷の(環境の)中、(横山正男は) 成長した。

横山正男5代会長の就任(昭和13年)

昭和13年3月28日、

(横山正男が) 5代会長に就任した。

横山正男5代会長の教会運営

(横山正男は、会長就任後) まず、八木における過去の道をあれこれ思案し、

(その中から、自身の中で) 今日の八木の伸び悩みの原因をつかんだ。まず 体制の立直しには、会長の自覚を新たにし 役員の猛省を促すと共に、部内担任 (教会長) の成人を期す(ことが不可欠。それと)と共に、真の一手一つの融和を目指して、おたすけの一層の促進に精魂をつくすより外なし。

(そのように) 悟り、(それに基づいた) 指針を定めた。(そして) 一切の私情を捨て、その道に猛進した。

八木大教会へ昇格(昭和16年)

昭和13年、教会制度の改革が行われた。

(八木中教会でも) 当然 大教会昇格の教勢を有していたのだが、

(その時には) 内部事情 (詰所売却問題) のために昇格が許されなかった。(その後) 3年を経て、

漸く 昭和16年に (大教会へ) 陞級した。

戦中・戦後 〜 創立60周年記念祭(昭和16年頃〜昭和28年)

この年(昭和16年)、太平洋戦争が勃発。

(天理教)教団は ひのきしん、炭坑奉仕に と戦争遂行に協力を余儀なくされ、布教活動は停滞した。昭和20年、終戦と共に信教の自由は保証され、

天理教も 復元の提唱によって 大きく羽ばたいていった。八木の道も、

(横山正男)5代会長の熱烈な信仰を受けて、漸く一手一つにまとまり、

昭和28年3月執行された創立60周年記念祭は、八木 始まって以来の盛典となった。これより(大いに) 躍進、八木の道が開けていった。

一手一つの教会移転・ふしん(昭和33年頃〜昭和35年)

その間、客間の建築、炊事場の改築なども行われたが、

(教勢の発展に伴う参拝者の増加は著しく)

なんといっても、300余坪(の教会施設)では狭隘であ(ると感じられるようにな)り、(八木大教会の中で) 移転建築が大きく取上げられ(るようになっていった。)(そのような状態を受け、横山正男)5代会長(は、何としても教会の移転建築を成し遂げるべしと決意。

そうした横山正男5代会長)のゆるがぬ決意は、

部内・鴨公分教会一部役員の熱烈な協力と、部内教会の一手一つの真実によって 実を結び、

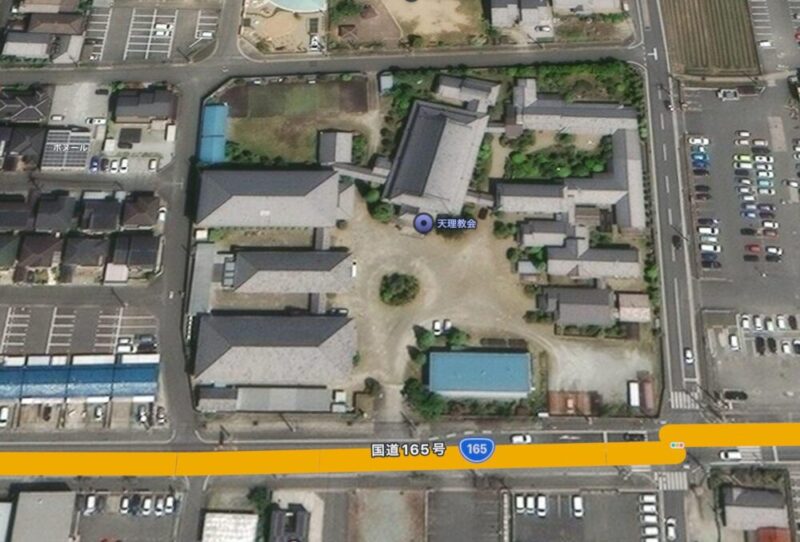

遂に、昭和33年末、3,600余坪の現在地を得(るに至っ)た。(そして) 自営を以て、盛り土 整地、仮神殿を建築の後、

同(昭和)35年10月、(教会を) 移転。

神殿を始め、(教会施設)16棟を建築(した)。(新屋敷を建築する)一方、

旧屋敷の建築物、植木庭石など一切を新屋敷に運搬。(それらを)整地換金の上、(天理教教会)本部に献納した。完成まで4年3ヵ月に及ぶ大工事であったが、

(八木大教会においては、それらを 全て)自営をもって成し遂げた。ひのきしん奉仕者は、延 2万9千人に及んだ。

こうして (八木大教会の)教勢は伸びて、布教体制は確固たるものとなった。

横山正男5代会長の辞任(昭和44年)

(教会の移転建築を見事にやり遂げ、教勢の発展は目覚ましいものがあったが)

(横山正男)5代会長は、常々の持論である「健康なうちに道を譲りたい」との意志を変えず、

昭和44年1月26日 (会長職を)辞任。奈良教区長に専念することになった。(横山正男5代会長の) 在任(は) 30年6ヵ月。

(在任中) 7ヵ所の部内教会を設け、11ヵ所の事情に苦しむ教会を整理復興せしめて、部内不振教会を皆無とした。

横山一郎6代会長時代

横山一郎6代会長の経歴

6代会長・横山一郎は、

昭和10年7月15日、

奈良県 高市郡 八木町 北八木において、

(横山正男)5代会長の長男として出生した。(出生)当時、八木は 中教会。

会長は 祖父・庄一郎であった。(横山一郎の) 幼時は、(人々の暮らしの上に) 太平洋戦争の影響が大きく及ぼされた時代だった。

(また、八木)中教会においても、(その頃は)負債をかかえて返済のめども立たないという時期が長く続いて(いて)、(横山一郎は) 困苦欠乏の(環境の)中で育った。大学卒業後は、青年会・八木分会委員長をつとめた。

委員長時代には、その立直しに大きく貢献し、今日の八木分会の体制を確固たるものにした。

また、本部ひのきしん青年として、3ヵ年つとめた。

そして この間に、おぢばにつくす信仰心を不動のものとした。さらには、奈良教区主事、橿原支部長も歴任、支部活動にも奔走する中、

(横山正男)5代会長の深い思いから、

昭和44年1月27日、

33歳(の若さ)をもって 6代会長を受け継ぐことになった(のだった)。

横山一郎6代会長の教会運営

(横山一郎は) 就任以来、(横山正男)5代会長の意志を受け継ぎ、

数々の講習会を催して部内教会の成人をはかり、役員会議を尊重して内部の融和に努力を傾倒。

おぢばへの つくし・はこびを 最上の喜びとして、たゆまぬ前進を続けている。就任以来、今日 (=『天理教時点』1977年版出版当時) まで、役員室・前会長居宅を建築。

また、5ヵ所の部内教会を設立した。

韓国の道

八木大教会の韓国への布教は、

大正時代に 松尾熊蔵が 済州島に渡ったところから始まる。松尾熊蔵が済州島に渡り 布教を始め、

当時 2人の韓国人が おさづけの理を拝戴している。しかし、松尾(熊蔵)も程なく大阪に引揚げ、

それ以来 (韓国布教は) 久しく途絶えていた。それが、今日 信者数万人といわれるようになったのは、崔宰漢の布教によるものである。

崔(宰漢)は、元和分教会長・木村ヒデノの手引きによって入信した。

重い病気を鮮やかに救けられた崔宰漢は、以来 たすけ一条に身を投じ、その白熱的な布教は、数年ならずして 数百名のよふぼくを与えて頂く結果となった。昭和29年、崔宰漢は韓国に帰り、すでに帰国していた人々と共に 布教を始めた。

崔宰漢の熱烈な布教によって、驚異的に道は伸び、

昭和32年には、釜山市において 影島教会 (未公認) を設立。

昭和36年には、同市(釜山市)において 千坪の土地を買い求め、移転建築し「南星教会」と改称した。しかし、日本との関係 及び 韓国内部の状況から「大韓天理教」と称え(ることとなった。)

昭和39年、崔宰漢は「大韓天理教総本部 総統」に推されて就任した。

この間にも「南星」の教線は伸び、続々部内の教会 (未公認) や布教所が誕生していった。しかし、教勢の発展の目ざましさが注目をひき、政府からの種々の干渉が始まるようになった。

祭祀方式、教義、おつとめなどに対する干渉が行われ、崔(宰漢)をはじめとする教会首脳者は、幾多の辛酸をなめざるを得なかった。しかし、(崔宰漢は) 如何な苦労にも心倒すことなく布教に前進。

昭和43年、福岡にあった元博分教会を南星に移転して「元南星教会」と改称。

八木大教会初めての正式海外教会として、許しを受けたのである。次いで、昭和45年、崔(宰漢)は 財団法人「大韓天理教」の理事長に就任した。

こうして「元南星」に所属する教会も、次々と新設されている状況である。

ちなみに、

韓国における教勢は、 (昭和47年の時点で) 次の通りである。

部属教会 32ヵ所、布教所 245ヵ所、布教専務者概数 約800名。(昭和47年10月現在)

信者詰所の沿革

信者詰所の沿革。

明治43年頃、八木(分教会)の帰参者は、(3代会長に就任した) 桝井(政治郎)宅を おぢば帰りの拠点としていたようである。

のち、部内教会の増加にともなって 詰所建築の必要に迫られ、

現在(=『天理教時点』1977年版出版当時) の天理時報社の向かい側 300余坪を 1,500円余で買い求めた。

しかし(これは)、当時の(八木の)教勢では容易ならぬことで、一時 有力な信者名義とせざるを得ない事情もあった。明治45年、古家を買い求めて建築。

以後、大正11年、大正14年…と増築を重ねてきた。昭和25年頃より、教祖70年祭への御用である「お屋敷」拡張の上から、八木詰所を本部へ献納することとし、

(奈良県天理市)三島町において 1,147坪の田地を買収。

地上げ整地建築の上、同(昭和)27年4月、移転した。この場所において、教祖70年祭、教祖80年祭を迎えたが、

旧詰所の移築建物などは、突貫工事の関係もあって 危険と思われる状態になってきた。

(そこで) 昭和44年、母屋の建築を出願(することを決め) 詰所敷地を本部に献納。代替地として本部所有地を借りることになった。昭和44年12月に出願。第17母屋として、津大教会と同棟になり、

翌(昭和)45年4月 (ふしん)着工。

翌(昭和)46年3月、僅か1ヵ年を以て (新詰所が)完成。移転した。鉄筋コンクリート建築、地上4階、冷暖房完備の新しい信者詰所として発足した。

2度に及ぶ 詰所敷地(の)献納は、大きな種となり、教勢の上に (また) 母屋建築の上に、はかり知れない守護を頂いたのである。〔現住所〕〒634-0072 奈良県橿原市醍醐町330番地

〔電話〕0744-22-2227(『天理教事典』1977年版 P,831〜834)

(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

82回目の今回は、

「八木大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】82回目の当記事では『天理教事典』の中の「八木大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回も、本当に知らないことばかりでした。

八木大教会初代会長の岸本又治郎先生がたすけ一条の道へ深く突き進む元となったのは、背中に一面に熱湯を浴びると言う大火傷だった‼︎ (°д°;)

既に村上文治郎先生からお話を聞いて天理教へ入信していた岸本又治郎先生を、生涯神恩報謝の道へ導くこととなったのが、明治15年の大火傷だった︎ ‼︎

――そういうことだったのですね。

明治15年3月上旬の寒気厳しい朝、

岸本又治郎先生が 竈に背を向けて暖をとっていた時、

竈に据え火をくべていた大釜が 何かのはずみで倒れ、

背中一面に大釜の中の熱湯を浴びてしまわれたとのこと!

想像するだけでも恐ろしい… (((>_<)))

岸本又治郎先生は、大火傷によって瀕死の状態に。

緊急事態を聞き、

天理教入信の導き手となった天恵講の村上文治郎先生や、北田嘉市郎先生の息子である北田喜代松先生、あるいは高井直吉先生等の先生方が駆けつけた。

それら先人先生方がおたすけに通い、必死の祈りによって、岸本又治郎先生は奇蹟的なご守護を頂かれたのですね。

『天理教事典』「八木大教会」解説文によると、「お息の紙」を貼って頂くことで、徐々に回復されたとのこと。

最近はあまり見聞きしませんが (実は 私自身も体験したことはありませんが)

昔は、お道の中で、おたすけとして「お息の紙」を貼るという行為が広く実践されていたようなイメージがあります。

ほんのわずかの火傷でも 痛み苦しむものなのに、背中一面の大火傷ですから、

岸本又治郎先生はさぞかし痛く苦しかったことだろう、おそらく悶え呻く地獄の苦しみだったのではないか…

と想像されます。

「やけど」でネット検索すると、

「やけどが命に関わる場合」として 以下のように記述されていました。

やけどは、範囲や深さによっては 命に関わる可能性があります。

特に、広範囲のやけどや 深いやけど(3度熱傷など)は、

重症化しやすく、全身状態が悪化して命に関わることもあります。また、小さな子供や 高齢者は、

比較的軽いやけどでも重症化しやすいため 注意が必要です。やけどが 命に関わる場合:

(Geminiより)

- 広範囲のやけど:

体の表面積の20%以上、

または 顔、手足、陰部などの重要な部位の広範囲なやけどは、

重症化しやすく、命に関わる可能性があります。- 深いやけど:

3度熱傷と呼ばれる 最も深いレベルのやけどは、

皮膚の全層を損傷し、神経も破壊されるため、痛みをあまり感じないこともありますが、

感染症のリスクが高く、重症化しやすいです。

そのような 命に関わる地獄の苦しみを たすけて頂いた 岸本又治郎先生。

その後、

岸本又治郎先生が、極度の経済的困窮、あるいは 周囲の反対攻撃や国家権力からの弾圧等の 様々な苦難の中も 心倒すことなく通り抜けることが出来たのは、

きっとこの、命の危ないところを奇蹟的にたすけて頂いたことの感激と感謝の思いが元になっていたのに違いない、と想像致します。

そして、その、岸本又治郎先生の奇蹟的なご守護の上に 今の「八木大教会」の隆盛があり、

それにより 多くの方々が運命を切り替えて頂き たすけて頂いている、という事実。

毎回のように書くことですが、

このような歴史を知っているのと知らないのとでは、

目に映る光景に変わりはなくても、

そこから湧き上がってくる感情は 全く 異なるものになりますよね。

改めて 歴史を学ぶことの大切さを感じます。

そんな岸本又治郎初代会長が出直した後、

『天理教事典』「八木大教会」解説文によると、

後任がすんなり決まらず、暫定的に合議制を執ったとのこと。

現代でも、いろいろなところで起きていそう… (^^)

このような事例は、お道の初期、明治の時代から既にあった、ということですね。

八木大教会における 初代会長出直し後の合議制は、教会内に派閥のようなものを生み、

しばらく後に 横山与八先生が2代会長となってからも、

それは 教会信徒団結の阻害要因として作用した…

そのようなことが『天理教事典』解説文には書かれてありました。

この「派閥」という現象。

これは、人が集まり組織を形成した際には、

必ず 起きる現象と言ってよいのではないでしょうか。

天理教の教会も 人が集まる組織ですから、「派閥」問題は避けて通れない。

八木大教会のこのような史実は、

どこの教会、組織においても「あるある」の歴史だと思います。

避けられない「派閥」現象に どのように向き合い、対処していけばよいのでしょうか。

天理教の教会は「たすけ一条の道場」だから そのような人間関係の問題にとらわれずに突き進む…

といきたいところですが、

人間は 理想の中だけで生きてはいけませんからね。

実際に 人と人が複数集まると「派閥」ができてしまう という現実が避けられない以上、

「派閥」は悪いものだ! と敵対視しても仕方がないわけでありまして…

「派閥」というものを 組織本来の目的から逸脱しない状態で 如何にマネジメントしていくか、

すなわち、

「派閥」を解消すべき悪者として扱うのではなくて、

むしろ 組織全体はこっちの方を目指していくから各派閥もそれに協力してね、

みたいな 協力態勢が取れるような働きかけを行っていくことが大切なんじゃないか…

何もわかってないくせに背伸びしたい さまよい人は、

そんなことを思ったりするのでありました。

八木大教会における

【岸本又治郎初代会長 〜 横山与八2代会長 〜 桝井政治郎3代会長 〜 横山庄一郎4代会長】

という 会長職バトンタッチの中で「教会内の派閥的対立を乗り越えた歴史」は

そのモデルケースの一つであるように、私には見えました。

お道には「教祖の教え」という軸があるわけで、

天理教の教会における「派閥」は、世間一般組織の「派閥」と違って、

それぞれの信仰の元一日を思い返すことによって、

その対立を前向き・建設的に昇華させることが出来るのに違いない――

今回の勉強を通して、そんなことを思ったりもしました。

…ここまで書いて、読み返して、

我ながら「何か 最もらしいことを小難しい言葉 こねくり回して書いてるなぁ…」

と 恥ずかしくなってきました (-_-;)

要は、

八木大教会が教会内の派閥的対立を乗り越えた偉大な歴史に対して、私なりに 最もらしいことを 何か書きたかった…

そういうことです (^^ゞ

適当に読み流して頂けたら幸いです (^^)

これまで、

八木大教会といえば 韓国布教が有名なことは知りつつも その流れを知らずにいましたが、

今回の勉強を通して、

松尾熊蔵先生の 済州島布教、崔宰漢先生の熱烈布教による 脅威的発展…

といった、ごくごく大雑把な流れを知ることができたました。

その他にも、

これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで 今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「八木大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント