Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号80番「東濃大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号81番「岡 大教会」について勉強します。

- 岡 大教会(おか だいきょうかい)

- 初代会長・松村れいと 松村家

- 松村れい、吐田善七との出会い 〜 庄屋敷村への参拝(明治15年頃〜明治20年頃)

- 岡 講社の結成(明治20年)

- 岡 講社の発展(明治23年〜明治24年頃)

- 松村家 長男・松村善兵衛の不思議なたすけ(明治23年頃〜明治24年頃)

- 豊田山・教祖お墓地 造成工事ひのきしん(明治25年)

- 岡 講社のおてふり研鑽(明治20年代後半)

- 岡 出張所の開設(明治29年)

- 岡 出張所、飛躍の始まり(明治29年頃)

- 教会移転、神殿ふしんの決断(明治30年頃〜明治33年頃)

- 岡 支教会へ昇格(明治33年)

- 前進する神殿ふしん、広がる岡の道(明治33年頃)

- 松村善兵衛2代会長の就任、松村れい 初代会長の出直し(明治33年)

- 上級・敷島分教会ふしんへ壮絶な伏せ込み(明治33年頃)

- 真実結集した神殿ふしんの完成(明治33年頃〜明治35年)

- 岡 分教会へ昇格(明治42年)

- 分教会昇格後 〜 教祖40年祭(明治42年〜大正15年)

- 教会施設改築の打ち出し(昭和初期)

- 岡 大教会へ昇格(昭和15年)

- 戦中の動き 〜 松村善兵衛2代会長の出直し(昭和15年頃〜昭和19年)

- 松村しやう3代会長の就任(昭和20年)

- 部内・東神田の分離陞級(昭和23年)

- 昭和30年代の動き(昭和30年代)

- 神殿普請の取り掛かり(昭和41年頃〜昭和44年頃)

- 松村しやう3代会長の出直し、吉田政雄4代会長の就任(昭和45年)

- 新たな神殿普請の完成(昭和46年)

- おわりに

岡 大教会(おか だいきょうかい)

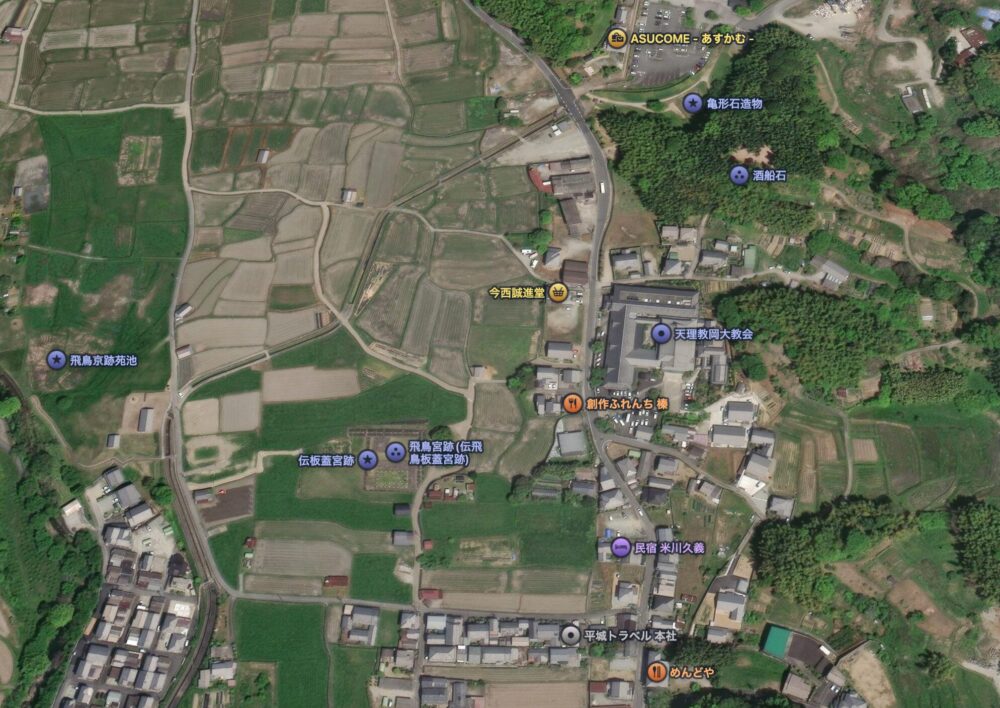

おぢばより南約5里 (20キロ) の所に

日本上代文化の中心、明日香村がある。

岡 大教会は、その地にある。明治15年頃、心勇組によって 当地方にも教えが伝わり、

吐田善七の信仰から教えを伝えられた 松村れいが、岡 大教会の初代である。

初代会長・松村れいと 松村家

(松村)れいは、大阪府 忍海郡 西辻村 (現在・奈良県御所市) の 辻本与三次の 2女として成長し、

明治4年6月8日、

(奈良県)高市郡 高市村 岡 (現・明日香村) の素封家として名の知られた 松村善十郎の 後妻として入嫁した。松村家は 酒造業を営んでおり、

同家(松村家)は 代々 後妻のいんねんで、

(松村)れいは (それを) 大変 苦にしていた。

松村れい、吐田善七との出会い 〜 庄屋敷村への参拝(明治15年頃〜明治20年頃)

ある日、(松村れいが) 同村(高市村) の氏神に参拝した時、

(たまたま) 居会わせた 吐田善七に

「とても霊験あらたかな、世にも珍しい不思議なお救けをする神様が 山辺郡庄屋敷村におられて、私は 早くから信心している」

と聞かされた。信心深い (松村)れいは、

(吐田善七からそのような話を聞いて)

庄屋敷村の方へ お参りに行く様になった。(そして、参拝する中で 様々な) 不思議なおたすけを見せられた。

岡 講社の結成(明治20年)

明治20年(1887) 12月、(松村)れいは

(奈良県)高市郡 高市村 岡に 講社を結成して「心勇組」配下の講元となった。

岡 講社の発展(明治23年〜明治24年頃)

そして (松村れいは)、

明治23年1月10日には おさづけの理を戴いた。それからは、近くの村人達の布教に(勇んで)出(かけるようになった。)

(そして) 日に日に熱心になり 隣村まで出かけるにつれ 段々と信仰する人も増し、

講元である 松村(れい)宅に 毎日毎夜 熱心な人々が集まるようになった。その人々が 村から村へと にをいがけに歩いたのである。

松村家 長男・松村善兵衛の不思議なたすけ(明治23年頃〜明治24年頃)

また、心勇講が 城島分教会 (後年、敷島と改称) となって、同時に (奈良県) 磯城郡外山村で 教会の普請を打ち出された時には、

長男の (松村)善兵衛は 城島分教会の会計係を勤め、

また 当地方からも 多数の信者たちが (城島分教会 普請の)ひのきしんに参加した。(松村)善兵衛は、教祖5年祭(=明治24年執行) には 警備ひのきしんの役を勤めた(りして 道のご用に励んでいた)が、

(如何なる神様の思召か) その年(明治24年) の暮頃より 病身となった。

また、事情も重なり 医者からも見放されて、家族の心配は 並々ならぬものであった。信仰心の厚い (松村)れいは、毎日 厳寒の真夜中に井戸水で身を清め、三日三夜のお願いを続けた。

そうしたところ、(松村善兵衛は) 不思議にも 日一日と薄紙を剥ぐ様に良い方へと向かい、(奇蹟的なご守護を戴き) 全快した。

(このような不思議なたすかりの姿を見せられた) 家族の喜びは いうに及ばず、

信者を始め 村人達は、

「なる程、珍しい不思議な神様や」

と 奇蹟的なたすけを目のあたりにして (深い)感動を覚えた。

(そして、その件をきっかけとして)

枯野に火がついた様に、(次々と) 信仰する者が増えていった。

豊田山・教祖お墓地 造成工事ひのきしん(明治25年)

丁度 その頃、

(天理教)教会本部では 教祖のお墓地を豊田山に移転するために、山の地均し工事を始めていた。

当地方 (奈良県高市村方面) からも、毎日 10数名の人々が 夜の明けぬ内から歩いて (豊田山まで行き) 夜 遅くまで ひのきしんに励んだ。

岡 講社のおてふり研鑽(明治20年代後半)

(松村)れいは、庄屋敷村に帰って 宿屋で泊まっては、

永尾、鴻田、山澤の各家で、おてふり、また 三曲のお手を教えていただき、

帰宅してから、(それを) 熱心な講者の人々に 毎夜 遅くまで伝えた。

当時 集まって来る 熱心であった人々は、

岡村では、安田利三郎・岡崎彦三郎・上田定七、

橘村では、西本久七・森井宗吉・西川駒造、

飛鳥村の 豊田甚七・辻本善七・奥山村・森川ルイ、

豊浦村の 島本庄次郎、

坂合村の 平田の沢井金蔵・石井元吉、

小原村の 岡本政次郎、

…等であった。(そのような具合で) 次第に 教えは広まっていった。

岡 出張所の開設(明治29年)

神様は 松村家の2階にお祀りしてあったが、

段々集まる人が多くなるに従って、同家(松村家) の別宅に移された。(しかし)この場所 (=松村家別宅) も、おてふりを習いに来る人々が増える一方で (手狭となったので)、

次に、同村(高市村) の 島田弥七郎の借家に移った。(そして) いよいよ

明治29年(1896) 10月14日付で「岡 出張所」としての許しを願い、

同年(明治29年) 11月5日、

指令 第2807号として、奈良県知事の認可を得た。

(=岡 出張所の開設)所在地は、(奈良県高市郡) 高市村 岡1143番地で、

出張所長:松村れい、

役員:安田利三郎・西本久七、

信徒総代:松村善右衛門・森井宗吉・関清三、

以上であった。

岡 出張所、飛躍の始まり(明治29年頃)

(岡)出張所 設置を機に、更に 大きな飛躍が始まった。

(奈良県高市村の) 地元はいうまでもなく、

(遠方の) 地方にも(教えを伝えたい)…と、森川ルイが 遠く九州方面に(布教に向かい)

また、大阪・和歌山へも 布教線を広げるべく、ひたすら(伝道に) 励んだ。その頃、(天理教の教勢拡大に伴って)「内務省秘密訓令」(明治29年) が (政府より)出され、布教する人々への反対攻撃が (日に日に) 激しくなってきていた。

しかし、(反対攻撃が) 激しければ激しい程、(岡 出張所一同は)

如何なる苦難を排しても…と 皆の心が一つに固まっていったのであった。

教会移転、神殿ふしんの決断(明治30年頃〜明治33年頃)

かかる中、

「出張所の親神様・教祖を祀る所が 借家では申し訳ない、(今の岡出張所は) 一時の間に合わせで 狭隘を感じる有様だ、この際 なんとしても神殿建築を…」

との話が (一同の中から) 持ち上がった。それで、(神殿を建築するには)

まず 敷地の購入を、という事で移転の話が出た。(あれこれ検討する中で) 23ヵ所(も)の土地の話が出たが、

色々と障害が起こって、一時 (移転話は) 立ち消えになりかけた。(しかし) 所長・松村れいを始め、安田利三郎・西本久七・森井宗吉 達が芯となって、毎夜毎夜 幾日も協議を重ねた結果、

どうでもやらしてもらおうと、移転建築(をするということ)に話が決まった。(あれこれ思い悩みつつも定めた心に従い、関係者一同は奔走し)

苦労の末、(岡出張所の移転地を) 現在地に決した。(移転、神殿建築にあたっては莫大な資金が必要である。

それについては)

西本久七と森井宗吉 両家が 多くの土地を持っていたので、

(必要な資金を捻出するため)

両家の土地・山林や家屋敷迄 全部売払って、教会に尽くすこととした。

(そのことについて おさしづを伺い)

明治33年に (西本久七と森井宗吉 両家が) 教会に住込むことの おさしづをいただいた。

岡 支教会へ昇格(明治33年)

明治33年(1900) 5月28日、

岡 出張所を「岡 支教会」に昇格の許しを受け、

会長には 松村れいが任命された。

前進する神殿ふしん、広がる岡の道(明治33年頃)

(明治33年) 1月より始められていた普請も、事務所が出来上がり、

そこへ 親神様・教祖をお遷しし、

一同の者は 勇んで神殿ふしんに取り組んだ。神殿ふしんの進行と共に 布教にも一段と熱が入り、

真心に慕い集まる信者も増え、

「岡」の道は、飛び火の如く 各地に広まっていった。

松村善兵衛2代会長の就任、松村れい 初代会長の出直し(明治33年)

同年(明治33年) 12月12日、

(松村れい)会長が 病気のため、

長男・(松村)善兵衛を (新たな)会長として願い出て、許しを受けた。(明治33年) 12月15日、

役員信者 挙げての願いも空しく、(松村れい) 初代会長が 出直した。

松村善兵衛2代会長の経歴

2代会長・松村善兵衛は、

元治元年 6月4日に、

松村善十郎の長男として生まれた。早くより母に死別し、継母に当たる (松村れい) 初代会長に良く仕え、

母親(松村れい) の入信以来、度々の病気も 奇跡的にたすけられ、

(母と)共に 熱心に 信仰に力を入れたのだった。天理教 独立運動当時は よく庄屋敷村へ出入し、

本部の方々との種々の相談にも参加し、

天理教 一派独立請願書に 天理教会 信徒総代として、調印した。明治25年(1892) 1月18日、(松村)善兵衛は おさづけをいただきに庄屋敷村に帰り、

同年(明治25年) 1月20日に「清水の授け」を拝戴した。(=敷島でただ一人の水のさづけ拝戴者)。明治26年(1893) 9月、天理教 教導職試補となってから 益々熱心に勤め、

明治32年6月13日、敷島分教会 理事に就任した。

上級・敷島分教会ふしんへ壮絶な伏せ込み(明治33年頃)

(松村善兵衛が2代会長に就任した) 当時、

岡 (支教会)は 移転建築の最中で、

(また) 上級・敷島分教会も 移転建築中であった。(松村れい 初代会長 出直しの悲しみを乗り越えて、岡 支教会 悲願の神殿移転建築を)「どうでもこうでも」という精神でやろうと、(松村善兵衛)会長を芯として 役員一同心を決め、普請に取りかかろうとした時、

上級・敷島より

「現在 集まっているお供えは、全部 上級へおつくしをせよ」

と 厳しい達しがあった。

(そして)

「道のふしんは 心のふしんを せないかん、教会のふしんは 神様がなさる」

と言って、(上級・敷島が) 全部 持って帰った(のだった)。

真実結集した神殿ふしんの完成(明治33年頃〜明治35年)

(全てを上級に伏せ込んで)

そのため、(岡支教会では) 神殿の建築用材も集まらず (大変 苦労した。)

役員達は東奔西走。

万難を排し 苦心惨憺の末、漸く (神殿の建築用材として) 入ったのは、吉野川の流木材であった。

多少粗雑な点はあったが、(それでも、一同の真実を結集して) 内容・外観共に、整った普請が進行した。当時の (松村善兵衛)会長始め 役員達は、

堅い決意のもとに、(神殿ふしんの) 実行にかかったのであった。(そして) 明治35年(1902) 春、

(岡 支教会) 信者が一丸となり真実を捧げ尽くして励んだ 神殿ふしんが、遂に 完成した。明治35年5月11日、

新築落成奉告祭 並びに 赤衣を祀る願いを出し、許しを得た。(明治35年) 5月21日、

敷島分教会長:山田伊八郎、

随行:加見兵四郎・中西殷・川口善太郎・森井熊吉、

等の来賓を迎えて、(新築落成) 奉告祭の式典を 賑やかに挙行した。

岡 分教会へ昇格(明治42年)

明治42年(1909) 1月15日、

岡 支教会が 岡 分教会に昇格した。(ちなみに)

教祖40年祭 (=大正15年執行) 迄の (岡 分教会の) 教会数は、

96ヵ所、教人数は 562人である。

分教会昇格後 〜 教祖40年祭(明治42年〜大正15年)

(明治42年に 岡 分教会に昇格して) その後、

大正10年迄に 30ヵ所の部内教会を設置した。当時は、教祖40年祭の提唱のあった時で、天理教全般に倍加運動の声が高まり、

この声に応じ、(岡 分教会) 部内教会全般が 奮起した。東神田は 分教会に、

談山・相嘉・飛鳥川・東松浦・西北 は 支教会となるにつれて、別席者、また別科生(の誕生) に 全力を注いだ。

(一同奮起の結果)

別科入学生は、第28期頃から 100名〜200名に達した時もあった。大正10年より(教祖40年祭の) 大正15年に至る 5年間は、

親の声に添い、息もつかない活動の連続であった。幸い、(大正15年の) 教祖40年祭に おぢばに帰参した信徒数は 千名あり、

部内教会 名称も (教祖40)年祭(活動) 提唱時の 3倍以上、95ヵ所の設置を見て、

(岡 分教会として) おぢばへの心残りなき奉公を捧げ得た。

教会施設改築の打ち出し(昭和初期)

かくの如く、おぢばに帰参する教徒も増加するに従って、

(岡 支教会において) 教堂も狭隘を感じるようになってきた。(それで、改めて) 改築か移転か…と(いう)話が持ち上がってきた(のだった)。

(そのような声が上がってきたものの)

(上級) 敷島大教会が 神殿改築(することとなり)、また(それに加えて) おちばの御用も打ち出されたので、

(岡 支教会) 移転(の話は) 取り止めとなった。(移転の話は取り止めとなったものの 教堂が狭いことへの対応は必要ということで、教会施設の改築をすることとなった。)

(それで) 現在地に、

5間に21間の 信徒室 (2階建) と 3間に17間の 教会長合宿所、

及び 2間半に6間 2階建の 会長室、及び 役員詰所、

以上を建築する、

ということになった。(ただ) 他の御用がある時なので、まず、信徒室だけ建てることにし、

後の 2棟は (ご本部と上級の) 御用が終わってから…と (当面は そちらの方のご用を) 一意専心 勤めた。

岡 大教会へ昇格(昭和15年)

昭和14年発布の宗教法人法、新教規により、

おぢばから打出された時旬の理に添って、

昭和15年12月、

永年育てられた上級・敷島より分離し、大教会に昇格した。(大教会昇格) 奉告祭は、

2代真柱、本部員:小松駒太郎・田中善永、本部准員:植谷雄太郎、敷島大教会長:山田忠則、など (多数) 来賓の臨席を受け、

戦時中であったが 盛大につとめられた。

戦中の動き 〜 松村善兵衛2代会長の出直し(昭和15年頃〜昭和19年)

(大教会昇格に) 引続き、

(松村善兵衛)2代会長は、本部准員に登用された。世の中は 太平洋戦争に入り、

(岡 大教会の) 役員始め 部内教会長達も、九州方面の炭坑奉仕に出動(するに及んだ)。(戦禍が拡大し、日本全体が暗雲に覆われたような不安定な世相の) 昭和19年12月も押しつまった 25日、

(松村善兵衛)2代会長が、多くの教え子を残して (静かに)出直した。

松村しやう3代会長の就任(昭和20年)

(松村善兵衛2代会長の出直しにより)

(岡 大教会では) 一時、暗夜に灯火の消えたような状態になった。(しかし) おちばより世話役として御命を受けていた 田中善永の 親心あふれる指導によって、(岡 大教会)部内は 一手一つに心を固く結び、この難局を乗り越えた。

(そして)

昭和20年8月27日、3代会長を迎えることとなった。3代会長には、先に出直した 長男・(松村)善一郎の妻・松村しやうが就任した。

部内・東神田の分離陞級(昭和23年)

昭和23年(1948) 2月25日、

(岡 大教会部内の) 東神田分教会が 分離陞級、大教会になった。東神田が分離した後、(岡 大)教会は 教会数 70ヵ所と(大幅減少と)なったが、

おぢばからの「復元」の声に応じて、

(岡 大)教会 部内一同、今迄に倍する心をもって勤めた。

昭和30年代の動き(昭和30年代)

その後、教勢も白熱化して、

(岡 大教会)部内教会も 教祖70年祭(=昭和31年執行) には 100ヵ所となり、教師は 1,000名近くになった。昭和30年12月には、

本部員・平野義太郎の尽力により、

信者詰所の土地を (奈良県天理市) 川原城に 約2反半余り獲得。

昭和38年7月に (建設の) 許しを受けた。昭和39年6月、

天理市の区画整理により、(信者詰所を) 田井之庄町402番地に移転した。

神殿普請の取り掛かり(昭和41年頃〜昭和44年頃)

この頃より、

(岡)大教会神殿も老朽化してきているのを受けて、(改めて) 神殿普請の話が持ち上がるようになった。

(ただ、その話が持ち上がった当時は) 教祖80年祭の時期であったので、

この御用が終わるまでは (教祖80年祭に専念しよう) と (大教会の神殿普請は)延期された。(そして、昭和41年の教祖80年祭も無事勤め終え)

昭和44年1月に、いよいよ (ご本部より神殿普請の) 許しが出て、部内一同 勇み立ち 普請にかかった。

松村しやう3代会長の出直し、吉田政雄4代会長の就任(昭和45年)

そのような中、(松村しやう)3代会長が出直し、

また (岡)大教会にも色々な問題が重なって、(一時的に 教勢の停滞を招いた。しかし、それも) 本部員・浜田道久の骨折りによって 問題は解決し、

(無事に)4代会長が決まった。昭和45年4月26日、

部内・東松浦分教会長であった 吉田政雄が、4代会長に就任した。

新たな神殿普請の完成(昭和46年)

(岡 大教会) 部内一同は、(吉田政雄)4代会長を芯として、

(松村しやう)3代会長の始められた普請(の上)に、一意専心 つとめた。昭和46年11月に、

部内教会長始め 信者一同の真実により 神殿普請も完成。昭和46年11月23日、

真柱、

小松駒太郎・前川正通・浜田道久、

敷島大教会長・東神田大教会長らを迎えて、

盛大に (神殿落成)奉告祭が 勤められた。

〔現住所〕〒634-0111 奈良県高市郡 明日香村岡395

〔電話〕0744-54-2002(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,115〜117)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

81回目の今回は、

「岡 大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】81回目の当記事では『天理教事典』の中の「岡 大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回も、本当に知らないことだらけでした。

岡 大教会は 敷島大教会から分かれた大教会ですね。

敷島大教会については、以前勉強して 記事を投稿しました。

今回の勉強において 私の中で 最初にインパクトがあったのは、

岡大教会は、奈良県の明日香村にある、というところでした (⸝⸝⸝¯ ¯⸝⸝⸝)

明日香村といえば、石舞台古墳や高松塚古墳などの日本古代の香りムンムンの地域!

「明日香村」をWikipediaで調べてみました。

明日香村(あすかむら)は、奈良県の中央部付近、奈良盆地(大和平野)の南端近くに位置する村である。高市郡に属する。

日本で唯一、全域が古都保存法対象地域の自治体である。

また、村全体の世界遺産登録に向けた計画が具体化している。遺跡・景観保全のため、明日香村特別措置法によって村内全域が歴史的風土保存の対象となっており開発や建築物の規制が厳しい。

Wikipedia「明日香村」より

明日香村は、全域が古都保存法対象地域なんですね。

村内全域が保存対象で、開発や建築物の規制が厳しいとのこと。

今回の『天理教事典』「岡大教会」解説文の中で、

教会移転の話が何回かありつつもなかなかうまく進まなかった、という話が出てきていました。

もしかしたら、そのような規制も、そのことに影響している?

…等という考えが浮かんできましたが、

しかし、まぁ、もしそうなら、必ず本文の中にそのような記述があるでしょうし、考え過ぎでしょうね… (^^ゞ

「明日香村」について調べながら、

「あすかむら」って「飛鳥村」とは書かないのかなぁ…

等と思いながら Wikipediaを見ていると、

それについての説明も 書いてありました。

(明日香村は)

時代区分の一つである 飛鳥時代の名称の由来となっている自治体である。その時代区分の名称が示す通り、元の名称は「飛鳥村」であったが、

昭和31年7月3日に 阪合村・高市村との合併により、現在の「明日香村」になった。ただし、前身の旧・飛鳥村が成立する明治22年4月1日以前から「飛鳥村」という地名は存在しており、幾つかの村と合併した際に「飛鳥村」が 代表地名として残された。

Wikipedia「明日香村」より

あぁ、そういうことだったのか、と得心しました (^^)

さらに 明日香村で ネット検索する中で、

「明日香村地域おこし協力隊」というサイトの中に「明日香村について」というページがあり、

その中に「明日香村とは」という項目を見つけました。

そこには次のように書かれてありました。

【明日香村とは】

明日香村は、

6世紀末から7世紀にかけての約100年間、都が置かれ、

聖徳太子の「一七条憲法の制定」、

中大兄皇子と中臣鎌足による「大化の改新」など、

律令国家体制の礎が築かれた「日本のはじまりの地」として知られています。現在 東京にある皇居、霞が関、迎賓館といった首都機能が、

明日香村地域おこし協力隊 > 明日香村とは

奈良盆地の南東部に位置する 小さな村にあったのです。

「日本のはじまりの地」‼︎

そんな古い歴史のある場所に 天理教の大教会がある!

それって凄いことじゃないですか⁉︎

深い根拠に基づくわけではありませんが、

今回の勉強をする中で、教養の乏しい私は 単純にそんな感想を抱いたのでありました。 (^^ゞ

今回の『天理教事典』「岡大教会」解説文書き写し学習の中で、私が特に印象に残ったのは、

やはり、明治33年頃の、上級・敷島分教会ふしんにあたっての お供え金 伏せ込みの史実です。

明治29年に岡出張所を開設し、それは借家だったので、

松村れい初代会長が、借家のままでは申し訳ない、自前の神殿を持ちたい、との思いから、

ふしん着手を決意。

しかし、いろいろ障害があり 一時は 立ち消えになりかけた。

しかし、松村れい 初代会長を中心とした役員先生方が話合う中で、

どうでもこうでもやらしてもらおう、と腹を括り、

そのための費用として、役員の西本久七先生と森井宗吉先生 両家の 土地山林・家屋敷迄 全部売払って(!) まで 教会に尽くされた。

そこまでの決意をもって取り掛かった神殿ふしんでしたが、

松村れい 初代会長は、

移転ふしん途中の 明治33年暮れに、ふしんの完成を見ることなく 出直してしまわれた。

松村善兵衛2代会長が、その後を受けてふしんを進めようとしていた矢先、

上級・敷島分教会より

「現在 集まっているお供えは、全部 上級へ おつくしをせよ。道のふしんは 心のふしんを せないかん、教会のふしんは 神様がなさる」

との厳しいお達し‼︎ (°д°;)

この部分を書き写した時、

私は、本当に 胸が潰れる思いがしまいた。

そんな無茶な! 思わず声が出ました。

岡 支教会として 自前の神殿を移転建築する、という 松村れい 初代会長の悲願を達成するため、

役員の 西本久七先生と森井宗吉先生 両先生は、

両家の 土地山林・家屋敷迄 全部売払って(!) まで 教会に尽くされたのですよ!

それが「上級のふしんをするから」全て上級へおつくしせよ、と。

当時の 岡 支教会の先生方は、一体どんな気持ちだったんだろう?

…と 想像すると言葉もありません。

しかし… そんな俗っぽい感想は、

きっと、何ら確固たる信念を持つことの出来ない、世界をさまよい続ける文字通りの「さまよい人」である信仰落第生の私ゆえの、いたって未熟な想念なのでしょうね。

よく考えてみると、

そもそも、当時 お道を信仰しておられた先人先生方は、

世間的な常識を超えた世界であることを重々承知した上で、

世間から笑われそしられる中を歩んでおられたわけです。

世間の常識にどっぷり染まって、まるっきり 世間の価値観の中で生きている私のような者に理解できないのは、ある意味 当然かもしれません。

事実、一見、理不尽にしか見えない 一連の経緯であるにも関わらず、

岡につながる皆様は、そのことで心倒してしまったりすることなく、

松村善兵衛2代会長を中心に 上級への伏せ込みを 誠真実込めてやり遂げた上で、

苦心惨憺の末、見事に 自教会の神殿ふしんをやり遂げられました。

そしてその後も、

上級・敷島のふしんの度に、自教会のふしんを後回しにして親に尽くしきられ、

その結果、今、日本上代文化の中心である明日香村において、荘厳な姿で聳え立っておられるわけです。

これまでにも、当シリーズの中で、何度も、

多くの大教会の、一見 理不尽としか思えないような「ふしん」にまつわる苦難の史実に触れてきました。

その度に「私には理解できない」「ついていけない」と思ってきました。

正直、今もその気持ちに変わりはありません。

ただ、そうした理不尽極まりない (としか思えないような) 出来事であっても、

そのことを通して たすけられた方々がたくさん居られる というのも事実なわけで…

きっと、そのような常識を乗り越えた世界へ導かれたが故に、凝り固まった思考様式の枠を取っ払うことができて より真理に近付くことが出来た、一段魂のステージを上げることが出来た、

という人も、きっと 居られたのに違いありません。

いや、その後の岡大教会が大きく飛躍していった歴史を考えると、そのような方々がたくさん居られたのだと思います。

当シリーズ学習を通して、

一見 理不尽としか思えないような「ふしん」にまつわる苦難の史実に触れる機会が積み重なったことで、

今の自分には理解できない史実でも、そのことが多くの人の人生に影響を与えていて、

それにより救われている人もたくさんいる、

という現実への認識が深まってきたような気がします。

それは、

今の自分には理解できないからと言って全て否定してはいけない、歴史が現す現実の姿を踏まえて、そのことの意味を探り続ける姿勢だけは忘れないようにしていきたい、

との気持ちを、今の私の中に育てる力となっています。

今回の勉強で知った歴史を踏まえた上で見る岡大教会の神殿と、知らないままで眺める神殿では、目に映る神殿は同じでも、その深みは全然違いますよね。

毎回のように「おわりに」の最後の方に書き添える文章の繰り返しになりますけれども、

以上のような教会の歴史を知った上で今の雄姿に触れると、

その姿に、より一層の重みが感じられてきます。

今回もまた、知らない話ばかりで、

これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、非常に感動すると共に勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで 今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「岡 大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント