Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号78番「南紀大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号79番「北陸大教会」について勉強します。

- 北陸大教会(ほくりく だいきょうかい)

- 北陸大教会の源流、沢田重左衛門の入信〜布教(明治19年〜明治21年)

- 沢田重左衛門による若狭布教の幕開け(明治21年)

- 岩崎源右衛門 初代会長の入信(明治21年)

- 若狭地方における三森講の発展(明治22年頃〜明治23年頃)

- 北陸支教会の開設(明治23年)

- 広がる北陸の道(明治23年頃〜明治29年頃)

- 内務省秘密訓令の深刻な影響(明治29年〜明治30年代前半)

- 岩崎源右衛門 初代会長の辞任 〜 出直し(明治30年代前半)

- 増田亀治郎2代会長の就任(明治33年)

- 北陸支教会のどん底時代(明治33年頃〜明治39年頃)

- 増田亀治郎2代会長の出直し、増田甚七 郡山会長の3代会長兼務(明治38年)

- 教会の移転 〜 小原常太郎4代会長の就任(明治39年〜明治40年)

- 隣接地買収・神殿建築(明治41年)

- 北陸分教会へ改称(明治44年)

- 小原常太郎4代会長の身上 〜 小原はるの出直し(大正12年〜大正13年)

- 教祖40年祭活動 〜 教祖50年祭の頃(大正15年頃〜昭和11年)

- 小原常太郎4代会長の出直し、小原万斉5代会長の就任 〜 奉告祭(昭和13年〜昭和14年)

- 北陸大教会へ昇格 〜 奉告祭(昭和15年〜昭和16年)

- 戦中・戦後 〜 昭和中期の動き(昭和17年頃〜昭和48年頃)

- 小原万斉5代会長の辞任、小原常夫6代会長の就任(昭和48年)

- おわりに

北陸大教会(ほくりく だいきょうかい)

北陸大教会の源流、沢田重左衛門の入信〜布教(明治19年〜明治21年)

郡山大教会の前身である天竜講が結成された明治19年(1886)に、

沢田重左衛門は

講長・平野楢蔵の導きで入信し、

(明治)21年6月頃より 福井県若狭地方へ布教に出た。この時に蒔かれた種が

同(明治)23年5月2日に 北陸支教会として芽を出し、

その後、北陸大教会に成長するのである。

沢田重左衛門の経歴

沢田重左衛門は、

天保3年(1832)11月13日、

河内国中河内郡恩智村、守山常八の 2男に生まれ、

郡山大教会 初代会長・平野楢蔵の伯父にあたる。(沢田重左衛門は)

後に、山城国愛宕郡白河村の沢田家を継いで、

精米や酒屋などを業とした。

沢田重左衛門による若狭布教の幕開け(明治21年)

(沢田重左衛門が若狭布教に赴くに至った経緯は 以下の如くである)

明治21年春、

若狭国青郷村音海から白河村へ石工に来ていた五左衛門という職人が 沢田重左衛門から教えを聞き、

「自分の郷里には病人が沢山居るから、布教に行ったらどうか」

と (沢田重左衛門に) 勧めた。(沢田重左衛門は) どこか遠方へ布教に出たいと思っていた矢先でもあり、

早速、若狭へ旅立ち、五左衛門の家に草鞋の紐をといて 布教を始めた。(沢田)重左衛門は 非常に記憶力が強く、

入信後は「おふでさき」(1,711首)を 全部 暗記していたと伝えられる。

また、布教の際に 大きな鞄を背負って、日に10里の道も平気で歩く 健脚家であった。(沢田)重左衛門の生来の豪胆さと、いかなる重病人でも 必ずたすけずにはおかないという強い信念には、人々を心から信頼させるものがあった。

岩崎源右衛門 初代会長の入信(明治21年)

福井県大飯郡 佐分利村 三森の 岩崎要三郎は、代々農業を営み、

昔は 佐近屋(さこや) と称して 庄屋筋の家柄であった。父の (岩崎)左吉は、長年 持病の癪に苦しみ、

(岩崎)要三郎の 伯母の家が 医者であったから 医薬の限りを尽くしたけれども、どうも思わしくなかった。

(そのような中、近所に天理教の布教師が来ているとの話が 聞こえてきた。)

「一度、天理王さんに頼んでみては…」と (勧めてくれる人もあり)

(岩崎要三郎は、何とか父・佐吉の苦しみを和らげてもらいたいと)

(沢田)重左衛門を (自宅に)迎えた。(沢田重左衛門に訪問してもらい、神様にお願いしてもらった)ところ、

あれほど苦しんだ癪が 鮮やかに快癒した(のだった)。続いて、

(沢田重左衛門のおたすけを受けた) (岩崎)要三郎の布教によって、

父・(岩崎)左吉の次弟にあたる 岩崎源右衛門 (後の北陸支教会・初代会長)が、

妻・なつの風毒を 鮮やかにたすけられて入信した。

若狭地方における三森講の発展(明治22年頃〜明治23年頃)

岩崎(源右衛門)は、

この時から (沢田)重左衛門を自宅に招き、共に布教を始めた。

この頃から、(福井県大飯郡) 佐分利村を始め、近接の町村に教勢が伸び、多くの熱心な信者ができてきた。明治22年7月、

郡山分教会から平野楢蔵会長が巡回して 熱心に教えを伝え、信者は さらに布教をすすめた。

明治23年初め頃には、

夕勤めに集まる信者が (岩崎)源右衛門の家に入り切れぬ程になった。当時、(沢田)重左衛門は「三森講」(北陸支教会の前身) の講長であったが、

「三森講」を始め 若狭地方の各部属講社を(岩崎)源右衛門の手に委ねて、丹波・丹後方面への布教に赴いた。(沢田重左衛門の) この布教により、

後に、山陰・谿羽、両支教会の設置を見ている。

北陸支教会の開設(明治23年)

明治23年4月、

「三森講」において 教会設置の機運が熟したので、

(岩崎)源右衛門の家に接した田地を買収の上、教会本部へ (教会の) 設置願書を提出。(明治23年) 5月2日、

福井県大飯郡 佐分利村 三森 2、3合併地に、

岩崎源右衛門を会長として「北陸支教会」の設置が許された。同年(明治23年) 7月、

神殿建築の工を起こし (無事 完成し)

(明治23年) 10月末に 落成奉告祭を執行した。その後、

同(明治)25年に 客間、同(明治)27年に 教祖殿、同(明治)29年に 付属建物を新築した。

広がる北陸の道(明治23年頃〜明治29年頃)

(北陸支教会) 設置当事の教勢は ほとんど若狭地方 (大飯、遠敷の両郡) の域を出なかったが、

神殿落成後は 北海道への布教熱が 一気に昂まった。また、白熱的信仰に燃えた人々が、

仏教王国と称される 福井・石川・富山・新潟の各県へ 単身 布教に乗り出した。たとえば、

越前地方へ 岩崎久蔵・岩崎弘英・小谷儀助、

加賀地方へ 前野治良吉・岩崎栄太郎・白木万蔵・大栄元太郎、

越中・越後方面へは 赤松嘉右衛門・岩崎亀蔵・中本彦右衛門・小原常太郎、

以上の人々が赴いて、

その熱烈な布教により 明治29年の教祖10年祭までに 22ヵ所の教会が新設されている。

内務省秘密訓令の深刻な影響(明治29年〜明治30年代前半)

しかし、教祖10年祭が執行されたその直後には、

内務省から秘密訓令が出され、教内は 大打撃を受けていた。(それは) 北陸(支教会) 部内の教会にも深刻な影響を与え、

さらに (北陸)支教会では 神殿をはじめとする建築に要した負債が 逐年 累加して、

財政上 致命的な行詰まりを招いた。これには、郡山分教会の 平野(楢蔵)会長も心を痛め、

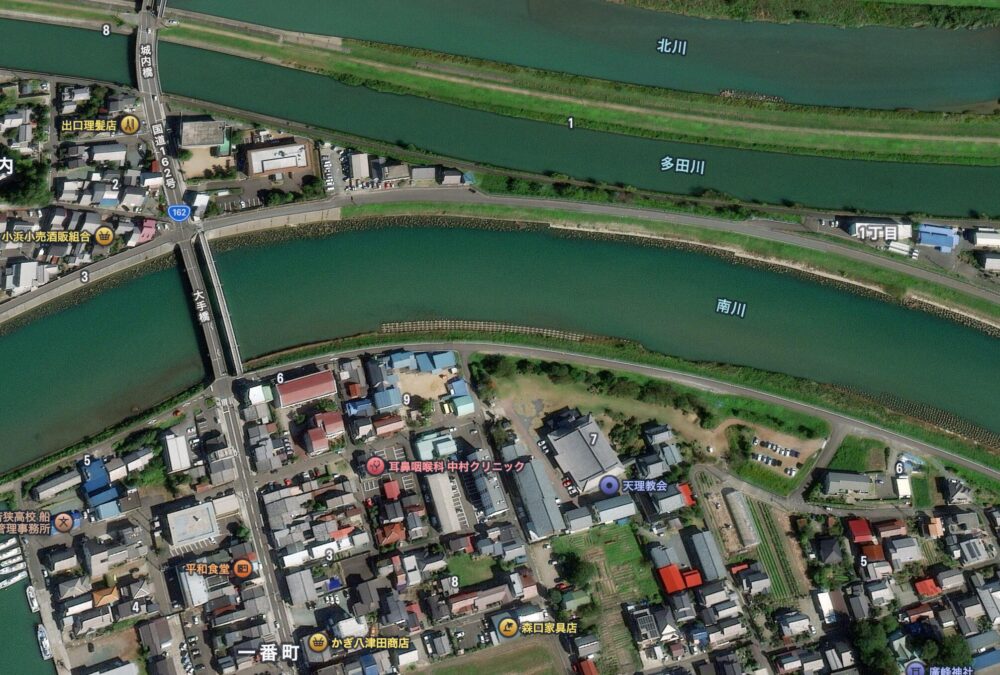

当時、(福井県)遠敷郡 小浜町に設置されていた 雲浜出張所と 相互に同時移転してはどうか との提案をして、手続きを進めた。

しかし、結局 これは 不成立に終わった。一方、(北陸)支教会の負債は ますます多額に達し、

債権者の督促も 日を追って厳しさを加えてきた。それに伴って、役員や信者たちは 次々と寄りつかなくなり、

遂には (北陸)支教会の土地建物を債権者の手に委ねる という悲運に追い込まれ、

(北陸)支教会は 解散同様の状態に陥った。

岩崎源右衛門 初代会長の辞任 〜 出直し(明治30年代前半)

ここにおいて、(北陸支教会)会長・岩崎源右衛門は、

郡山分教会を通じ 会長辞任を申し出て、

この難局の治め方を 上級教会へ委ねることとなった。その後、岩崎(源右衛門)会長は、(福井県大飯郡 佐分利村) 三森の自宅に引き籠っていたが、明治35年4月17日に 出直した。

増田亀治郎2代会長の就任(明治33年)

明治33年9月22日、

郡山分教会から推されて 増田亀治郎が2代会長に就任した。(増田)亀治郎は、早速若狭へ旅立ち、

(明治33年9月)27日には、(福井県) 遠敷郡 小浜町近郊の 西津村 二ノ辻30番地に (北陸)支教会のお目標を遷座した。

増田亀治郎2代会長の経歴

2代会長・増田亀治郎は、

明治2年3月13日に、

大阪府中河内郡 高安村教興寺の松村家に生まれた。

高安大教会初代会長・松村吉太郎の弟にあたる。同(明治)20年12月、奈良県郡山町柳3丁目の呉服商・増田家に入婿し、

同(明治)31年1月に 郡山分教会理事に登用されていた。

北陸支教会のどん底時代(明治33年頃〜明治39年頃)

(北陸支教会が)

(福井県遠敷郡) 西津村に移ってからは 以前の信者たちは寄りつかなくなり、困難は その極に達した。こうした どん底時代に、わずかに

小原常太郎 (後の4代会長) 及び その父 甚五兵衛、初代会長の養子である岩崎弘英らが、(増田亀治郎2代)会長とともに たすけ一条の道を歩んだ。(増田)亀治郎 (2代)会長は 難局の打開に努めたが、

郡山分教会の理事としての勤めもあり、

また 健康が勝れなかったことから 郡山詰所で静養することも多く、

(北陸)支教会では、小原常太郎らが中心になって 教務が進められていた。北陸(支教会)は、明治35年秋に、(福井県遠敷郡) 小浜町近郊の 雲浜村作園場へ仮移転した。

明治39年の教祖20年祭頃まで、不振のどん底時代が続いた。

増田亀治郎2代会長の出直し、増田甚七 郡山会長の3代会長兼務(明治38年)

明治38年1月13日に、2代会長・増田亀治郎が出直し、

続いて、(北陸)支教会に尽くした 小原甚五兵衛も出直した。そこで、同年(明治38年) 3月10日付で、

郡山分教会長・増田甚七が、北陸支教会3代会長の職を 一時 兼務することとなった。増田(甚七)は 実務にあたることはできなかったので、

小原常太郎が副会長となり、岩崎英弘と共に 部内教会の指導と布教を進めていった。

増田甚七3代代会長の経歴

3代会長・増田甚七は、

文久3年5月20日に、

奈良県磯城郡 川東村八田の 笹村平八の 2男として生まれた。明治13年、同県(奈良県)郡山町の 増田九平の養子となり、

同(明治)19年9月に入信して、郡山分教会創立のために尽くした。後に 副会長として 平野(楢蔵)会長をたすけ、

同(明治)33年6月、郡山分教会長に就任していた。

教会の移転 〜 小原常太郎4代会長の就任(明治39年〜明治40年)

その後、(北陸)支教会は 次第に活気を取り戻し、

明治39年11月、(福井県遠敷郡) 雲浜村 竹原第17号17番地の1に 土地家屋を求め、

同月(11月)24日に 本部の許しを得て 移転した。増田(甚七)会長の兼任は 一時的な措置であり、

また、

明治40年6月に 郡山分教会の平野楢蔵 初代会長が出直したため

(増田甚七は)郡山分教会長の職に専念することとなり、(北陸支教会長を) 辞任した。(それに伴い) 同年(明治40年) 9月9日、

副会長・小原常太郎が4代会長に就任した。

小原常太郎4代会長の経歴

4代会長・小原常太郎は、

明治3年10月8日、

福井県大飯郡本郷村岡田43番地の 小原甚五兵衛の長男として生まれた。生家は 村でも相当な農家であった。

親子共に 明治21年に入信し、

家屋敷、田地を全部売り払って 布教に専心した。(小原)常太郎は、

明治24年(22歳)の頃から布教に出て、

その足跡は 福井・石川・富山の各県を経て、遠く 新潟や福島にも及んでいる。明治27年9月、

富山市内に富山布教所を設置したが、

北陸支教会が小浜へ移転した後、布教先から呼び戻されて、

父 (小原甚五兵衛) と共に、(北陸)支教会 再興の基礎を築いた。

隣接地買収・神殿建築(明治41年)

明治39年に (福井県遠敷郡) 雲浜村へ移転した当時から、

(北陸)支教会のお目標は (小原常太郎)会長宅の奥座敷に祀ったままであったが、

同(明治)41年に至って、

(北陸)支教会 隣接の土地建物を買収の上、神殿(30坪) の建築に取りかかった。(工事は無事進行し)

同年(明治41年)10月に 落成した。

北陸分教会へ改称(明治44年)

(明治41年)翌11月に、天理教は一派独立し、教会制度の上にも諸般の改革をみた。

(それに伴い) 同(明治)44年1月30日、北陸支教会は 北陸分教会と改称した。

この時、部内教会は 26ヵ所であった。その後、布教活動は伸展し、

教祖30年祭(大正5年)には 本部の神殿建築などの上に 勇んでつとめた。

小原常太郎4代会長の身上 〜 小原はるの出直し(大正12年〜大正13年)

大正12年(1923) 8月、

(小原)常太郎(4代会長) は 病床の身となり、一時は危篤に陥ったが

不思議な御守護で救かった。しかし、翌(大正)13年10月、

(小原)常太郎の妻・はるが出直した。

教祖40年祭活動 〜 教祖50年祭の頃(大正15年頃〜昭和11年)

こうした中にも、

教祖40年祭(大正15年) への教勢倍加運動を推進し、

大正15年末までの5年間に、33ヵ所の教会が新設され、

(北陸分教会部内は) 総数 62ヵ所となった。その活動とともに、(北陸分)教会では 神殿建築に着手し、

大正15年10月には、

神殿、教祖殿、客間など (計 113坪5合) が落成した。(教祖40年祭 5年後の) 昭和5年(1930) 10月、

教祖50年祭並びに立教百年祭への活動が発表され、

(北陸分)教会は 全力をあげて活動に参加した。また、昭和6年秋には、会長宅の改築、

同(昭和)11年には 信徒室の改築、

同(昭和)12年には 新客殿 及び 役員住宅 1棟を 新築した。昭和11年には、盛大に 教祖50年祭が執行された。

小原常太郎4代会長の出直し、小原万斉5代会長の就任 〜 奉告祭(昭和13年〜昭和14年)

その後、昭和13年3月25日、

(小原)常太郎は 69歳の生涯を閉じた。そのため、昭和13年5月27日、

小原万斉 (常太郎の5男) が 5代会長に就任した。翌(昭和)14年10月20日、

創立50周年記念祭と兼ねて (5代)会長 就任奉告祭が執行された。

北陸大教会へ昇格 〜 奉告祭(昭和15年〜昭和16年)

次いで、昭和15年に至り、

郡山大教会から 新教規に基づいて 分離昇格の議が提示され、

再三にわたって 会議が重ねられた。(熟議の結果、分離昇格を願い出る運びとなり)

同年(昭和15年) 10月24日付で、

(天理教教会)本部から 分離昇格の許しを得るに至った。(=大教会へ昇格)翌(昭和)16年 6月6日、

2代真柱を迎えて、大教会 昇格奉告祭を執行した。当時の部内教会は 90ヵ所、布教所は 67ヵ所であった。

戦中・戦後 〜 昭和中期の動き(昭和17年頃〜昭和48年頃)

その後、第2次世界大戦が進み、

17ヵ所の教会が全焼し、1ヵ所が半焼という 被害を蒙った。終戦後「復元」の活動と共に 教勢も伸展し、

昭和24年4月9日には、盛大に 創立60周年記念祭を執行した。翌(昭和)25年6月、信者詰所 開設の議がまとまり、

翌7月には、(奈良県)天理市川原城区内に敷地を求め、

翌(昭和)26年10月に 信者室 並びに 食堂その他(延198坪)が落成。

郡山詰所から 移転した。さらに、翌年(昭和27年)から 本館 その他の建築の工を起こし、

(昭和)28年1月には 延194坪の建物が完成した。昭和33年に至って、神殿 及び 付属建物の改築の議がまとまり、

(昭和33年) 12月26日付で 本部の許しを得て 着工。昭和35年12月9日、創立70周年記念祭を執行した。

昭和38年には、許しを得て 詰所建物移動 及び 増改築がなされた。

昭和48年7月25日、鉄筋コンクリート4階建の 信者詰所が 新築落成された。

小原万斉5代会長の辞任、小原常夫6代会長の就任(昭和48年)

同年(昭和48年) 8月、(小原万斉)5代会長 辞任により、

同月(8月)26日付で 6代会長に 小原常夫が就任。同年(昭和48年) 11月29日に、(5代)会長 就任奉告祭を執行して、

現在 (=『天理教事典』1977年版出版当時) に至っている。

〔現住所〕〒917-0072 福井県小浜市千種2丁目7番17号

〔電話〕0770-52-0527(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,761〜763)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

79回目の今回は、

「北陸大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』という本の中にも、北陸大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとしてそのまま書写します。

明治二十一年、京都白川村の沢田重左衛門 (山陰初代) は、同村に来ていた石工五左衛門の故郷・福井県青郷村音海を訪ね、さらに高浜村に来た。

呉服商・魚住紋平に にをいをかけ、長年の持病をたすけた。紋平は、若狭布教の最初の人として重左衛門の布教に協力、

行商をしながら 大和神様の話を触れ回った。五左衛門より、佐分利谷の一番奥の村、川上村へ出向いてもらいたいと重左衛門に話があったのを耳にした紋平は、途中 岡田村に立ち寄るよう頼んだ。

そこには小原常太郎 (北陸四代) がいた。

常太郎は虚弱体質のため 家督を弟に譲らねばなるまいと言われていた。

重左衛門は小原家のおたすけの後、川上村へ進んだ。川上村の谷間、若狭三森の岩崎要三郎は 重左衛門に、父・佐吉の癪のおたすけを願った。

五年来の癪は 三日三夜の願いで鮮やかにたすかった。

佐吉の弟、岩崎源右衛門 (北陸初代) の妻・なつ の風毒もたすかった。源右衛門は 自宅を重左衛門のおたすけの拠点に提供。

その地が、北陸支教会 創設の地となる。霊救談は 源右衛門の協力と布教によって 村々に伝わった。

二十二年、郡山の平野楢蔵が当地へ巡教、

「二、三年のうちに 神様は 日本国中を道の信者にしてしまうのや」

と 信者たちに激烈なる信仰を仕込んだ。重左衛門は 若狭地方を源右衛門に任せ、自らは 丹波、丹後に出た。

若狭からも 小原常太郎らが競って布教に出た。常太郎の回顧録によれば、

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,104〜105)

「越後行きは、小浜を出て、敦賀・武生・福井・小松・金沢・高岡・富山などへも立ち寄り、ここに七日、あそこに八日と滞在して布教し、故郷へ帰ってくるのは二月先やら三月先やらわからず、親神様だけが頼りの旅であった」

という。

今回、ネット検索する中で、早田一郎先生による「北陸の天理教」と題された一文を見つけました。

その中にも、北陸大教会のことが書いてありましたので、自己覚え書きとしてそのまま書写します。

【「天理教伝道史の諸相(21)」〜北陸の伝道史】より一部抜粋

(https://www.tenri-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/GT165-3.pdf)

京都から郡山系統の伝道が北陸へ伸びた話に移ろう。京都府 愛宕郡白川村の 沢田重左衛門は、明治19年に入信した。

沢田は、天竜講(後の郡山大教会)講元・平野楢蔵の伯父 (一説に従兄弟) にあたり、精米と酒屋を営んでいた。金策のため郡山の平野を訪ねたところ、平野は 天理教に入信しており、道の有り難さを聞かされた。

渡世人だった楢蔵の変貌に驚きもし、天理教の偉大さにも気づき、即入信したという。沢田は、信仰が進むにつれ 遠方へ布教することを願うようになった。

そんな時、福井県若狭から白川村に来ていた石工が 沢田から教理を聞き

「私の郷里には 病人がたくさんいるから 布教にきてはどうか」

と勧めてくれた。当時、白川村の人たちから白眼視されていた沢田は、これは まさに天の声 とその石工と 若狭へ向け旅立つ。

明治 21 年のことだった。石工の郷里、福井県大飯郡音海村に落ち着いた沢田は、近くの村々をおたすけに歩いた。

魚住紋平、岩﨑要三郎、岩﨑源右エ門、小原常太郞ら、後の北陸支教会を支える人たちが入信した。

明治23年頃には、布教拠点としていた岩﨑源右エ門の家に 入りきれないほどの参拝者になったという。

この様子を見た沢田は安心し、あとを源右エ門らに託し、自らは 舞鶴へ向かい、山陰大教会の基礎を築くことになる。岩﨑や小原らの努力で、明治23年には教会設置を願い出、岩﨑源右エ門を会長に北陸支教会(現大教会)が設置された。

教会設置後しばらくは、福井県若狭地方が信者の主な所在地であったが、やがて布教師たちが石川県、富山県、さらに新潟県にまで伝道線を伸ばすことになる。

その結果、福井県32ヵ所、石川県28ヵ所、富山県13ヵ所の教会ができている。ところで、福井から富山までの北陸各県は、仏教王国である。

人口比寺院数は、何れの県も、京都府より多い。

一般に、仏教勢力の強いところ(特に浄土真宗)は、天理教が入りにくいと言われる。

たしかに、福井、石川、富山3県とも、天理教教会数は少ない。

人口比教会数もやはり少ない。しかし、福井県に始まった河原町系の越乃國大教会、鹿島大教会、また 郡山系の北陸大教会の各伝道は、仏教の盛んな土地に入り込み 健闘したと言える。

逆の見方をすると、北陸3県に入り込んだ天理教は、河原町、北陸の2系統がほとんどであり、他系統は入れなかった。

(天理大学附属天理図書館天理教文献室・早田一郎「北陸の天理教」より)

したがって、伝道経路は比較的単純である。

(教会数は全て立教 173 年版『天理教教会所在地録』による)

北陸大教会は、郡山大教会から分かれた大教会ですね。

郡山大教会については、当シリーズ初回に勉強して記事を投稿しました。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】79回目の当記事では『天理教事典』の中の「北陸大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回も、本当に知らないことだらけでした。

若狭の地に天龍講の種を蒔いた沢田重左衛門先生は、郡山初代・平野楢蔵先生の伯父さんだったのですね。

『天理教事典』には沢田重左衛門先生が入信した経緯がはっきり書いてなかったのでモヤッとしておりました。

しかしその後、

ネット検索で見つけた「早田一郎先生」の文章の中に、

「金策のため郡山の平野を訪ねたところ、平野は天理教に入信しており、道の有り難さを聞かされた。渡世人だった楢蔵の変貌に驚きもし、天理教の偉大さにも気づき、即入信したという。」

と書かれてあったので、

あぁそういうことだったのか…

と得心することが出来ました。

すなわち、

沢田重左衛門先生は、

身上をたすけられたり事情を解決してもらったとかいうような何か特別な出来事が入信したわけではなくて、

渡世人だった親戚の平野楢蔵先生がすっかり変わってしまったのを見て、

この人をここまで変えるとはとてつもないこと!と感銘を受け、

そこからこの道の人となられた、

というわけだったのですね。

これは、

渡世人の平野楢蔵先生が稼業を廃して信仰の道に入られたということのインパクトが、

当時の人々にとってどれ程大きいものだったか、

ということを窺い知ることの出来る事象の一つだと言えそうです。

そして、その沢田重左衛門先生が蒔かれた種が、

岩崎源右衛門先生を中心とした講社(三森講)として芽を出し、

それが「北陸支教会」という教会組織に発展していった、

そういう流れだったのですね。

今回、北陸大教会について勉強して、改めて感じたこと、

それは、

実に多くの天理教大教会が、莫大な借金を抱えて首が回らなくなる時期を経験しているんだなぁ…

ということでした。

当シリーズの近いところでは、

前々回(第77回)の「中央大教会」にも、借金が払えず、教会施設を債権者に差し押さえられて引っ越さざるをえない時代があった、ということを知りました。

またその他にも、

近いところで、第75回の「秦野大教会」第68回「津大教会」等の教会にも、

債権者に教会施設を差し押さえられたような歴史があった、と学びました。

何よりも、

北陸大教会の大元である郡山大教会が、

確か、教祖30年祭の翌年大正6年に、借金が嵩んで教会施設が債権者に差し押さえられた、

という歴史を抱えていたような記憶があります。

当シリーズも70数回を重ねて、勉強したけど忘れてしまったことが数多くあるので はっきり列挙はできませんが、

似たような歴史を持った大教会が たくさんあったような気がします。

当シリーズの中で何回も似たような歴史を目にして感じたのは、

天理教の教会というのは、筆舌に尽くし難い「経済的困窮」という歴史を避けて通ることの出来ない構造を抱えた組織なのかなぁ…

ということでした。

天理教の教会にとって、「経済的困窮」の道中というのは、教祖の「貧に落ち切れ」というお言葉に則って神様から求められる 必要不可欠なプロセスということなのかなぁ…

そのような状態を経験することは、天理教を信仰する上でむしろ望ましいことなのかなぁ…

そのような道中を歩むことによって、より神様の思いを感じることが出来るようになる、すなわち成人する、と悟らせてもらうべきなのかなぁ…

――今回、

現在 私たちに雄大な姿を見せてくれている北陸大教会にも、かつて 土地建物が債権者に差し押さえられて極度の経済的困窮状態に陥った時代があった という歴史を学んで、

改めて そんな考えが湧いてきたのでした。

お金お金…と、お金のことばかり考えるのはあまりにも世俗的で不謹慎だと思いますし、

かと言って、

お金のことなんか考える必要ない、貧乏こそ尊い 教祖のひながた… と言って 全く経済的な問題を顧みない、というのは無責任だと私には思えるし…

どうでしょうか… そのような部分に意識が向いてしまうというのは、信仰的にまだまだ未熟ということの現れなのでしょうか (^^;)

難しいですね。

これからも 勉強し続けていきたいと思います (^^)

その他にも、

内務省秘密訓令発令後に北陸支教会全体が大打撃を受けて、誰も寄り付かなくなり、岩崎源右衛門初代会長が辞任に追い込まれる程、皆が苦労した、

という話。

また、

そこから、上級・郡山分教会から増田亀治郎先生が2代会長として出向してきたけれども その5年後には出直されてしまい、増田甚七郡山会長の兼務を挟んで、小原常太郎先生が4代会長に就任し、一同力を合わせて布教に励むことによって、その後、少しずつどん底から這い上がっていくことが出来た、

という話。

どれもこれも、

知らない話ばかりで、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、非常に感動すると共に、とても勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで 今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「北陸大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント