Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号75番「秦野大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号76番「立野堀大教会」について勉強します。

- 立野堀大教会(たてのほり だいきょうかい)

- 初代会長・高橋庄五郎の入信(明治19年)

- 高橋庄五郎 初代会長の布教 〜 相次ぐ不思議なご守護(明治19年頃)

- 立野堀村における爆発的道の拡大(明治19年頃)

- 高橋庄五郎初代会長のおぢばがえり(明治19年)

- 立野堀出張所の開設(明治25年)

- 出張所から支教会へ昇格、草加市への移転(明治28年)

- 高橋庄五郎 初代会長の出直し(明治40年)

- 関口新次郎の2代会長就任(明治44年)

- 立野堀分教会への昇格(明治42年)

- 高橋平明の3代会長就任 〜 教勢倍加運動(大正2年〜大正13年頃)

- 高橋 貢の4代会長就任(昭和4年)

- 立野堀大教会への昇格(昭和15年)

- 太平洋戦争 ~ 米軍空襲による 神殿他教会施設の全壊(昭和16年~昭和20年)

- 戦後の復興ふしん(昭和21年~昭和24年)

- 教会施設の一部増築 ~ 詰所ふしん(昭和中期)

- 高橋 貢4代会長の辞任、高橋庄直5代会長の就任(昭和38年)

- 新たな 神殿他教会施設のふしん(昭和43年~昭和50年頃)

- おわりに

立野堀大教会(たてのほり だいきょうかい)

初代会長・高橋庄五郎の入信(明治19年)

のちに立野堀の初代会長となる高橋庄五郎は、

夫人・さくの産後の肥立ちが悪く、足掛け3年も体が勝れず、

そのうえ 長男・仙太郎は肺病、

長女の あさは 知能障害であったことから

入信する事となった。(高橋庄五郎が天理教に巡り合った経緯は、次の如くである。)

(高橋)庄五郎の実弟・深井七五郎が、浅草に住んでいた。

(家族の身上で悩みを抱えていた高橋庄五郎は)

この (実弟・深井)七五郎の 夫人のすすめで、

大音寺前 (現・東京都台東区竜泉周辺) の 上原佐助の おたすけを受けることになったのである。(明治19年、上原佐助のもとを訪ね 天理教の話を聞いて感銘を受けた高橋庄五郎は、

産後の肥立ちが悪く 足掛け3年も体調不良が続いている 妻・さくの おたすけを願った。

高橋庄五郎が 妻・さくは 上原佐助のもとまで来れないことを伝えると、

上原佐助は さくの衣類を持参するよう 告げた。

高橋庄五郎が 上原佐助から指示された通り、 妻) さくの衣類を持参したところ、

(上原佐助は) それに おさづけを取り次いだ。高橋庄五郎は、上原佐助におさづけを取り次いでもらった衣類を持ち帰って (さくに) 着せた。

そうしたところ、不思議にも

(その日から徐々に) さくの病気が 治った(のだった)。(高橋庄五郎は大いに感激し)

それ以来、たすけられた恩に報いるべく、道一条を志して布教することになったのである。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) より

南埼玉郡八条村の 高橋庄五郎 (立野堀初代) は 農業をしていたが、

妻・さく が ニ女出産後、産後の肥立ちが悪く 三年ほど病んでいた。

明治十九年初夏、弟の 深井七五郎から 東京竜泉寺(大音寺前) に不思議な神様が現れた と聞いて訪ねた。

手狭で粗末な家に 恰幅のいい人がいた。

講元の佐助で、その時「人間創造」「かしもの・かりもの」の話を聞いた。

高橋庄五郎が、佐助の言う通り さく の襦袢や腰巻を持参すると、佐助は それを丁寧に広げて祈念した。

そして「これを持ち帰って本人に着せなさい」と言う。

言葉に従ったところ、日一日と さく の身上はよくなった。

高橋家は代々養子が多く、庄五郎も五代目の娘・さく に養子として入っていた。

話を聞くうち、いんねんの自覚もつき、隣近所へ おたすけに歩くようになった。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,112)

高橋庄五郎 初代会長の布教 〜 相次ぐ不思議なご守護(明治19年頃)

(高橋庄五郎の)布教は (埼玉県 立野堀村の) 地元から始まり、

同村(立野堀村) 関口新次郎の夫人が 病気平癒(のご守護を頂いたのを始め)、

高橋直右衛門も救かり (次々と 不思議なたすけが現れた。その結果) 世の反対攻撃の中にも、2軒、3軒と道がつき、

遂には (立野堀)村の大部分が入信するようになり、近村へも 教えは広がっていった。

立野堀村における爆発的道の拡大(明治19年頃)

このように布教活動が範囲も広くなると、上原佐助も 立野堀地方まで手が届かない。

そうした背景もあって、(上原佐助は)

浅草・吉原に、熱心な布教師で 加藤新兵衛という人がいたので、

その人に (埼玉県) 立野堀地方の 信者の育成を依頼した。それで、加藤新兵衛 (=浅草支教会 初代会長) が 取り仕切って、立野堀(方面) の指導、布教に当たることになった。

高橋庄五郎初代会長のおぢばがえり(明治19年)

(高橋)庄五郎は、

明治19年(1886) 春には おぢばがえりをして、教祖にお目通りしている。その前日に、教祖が

「今日は足がねまるけれど、明日は 東の方から 誰かがやって来る」

と言われた、という話が伝えられている。

立野堀出張所の開設(明治25年)

(高橋庄五郎を中心とした 懸命の布教伝道により)

急速に道が伸び、各地に信者が増して、

明治25年4月25日(には) 許しを受け、

天理教 東分教会ー浅草支教会ー立野堀出張所 の設置となった。場所は、(埼玉県) 南埼玉郡 八条村立野堀68番地である。

初代所長には 高橋庄五郎がなった。同年(明治25年) 5月10日に 開講 奉告祭を執行。

(明治25年) 5月27日に 地方庁の認可を受け、

公に 布教活動に励むことになった。

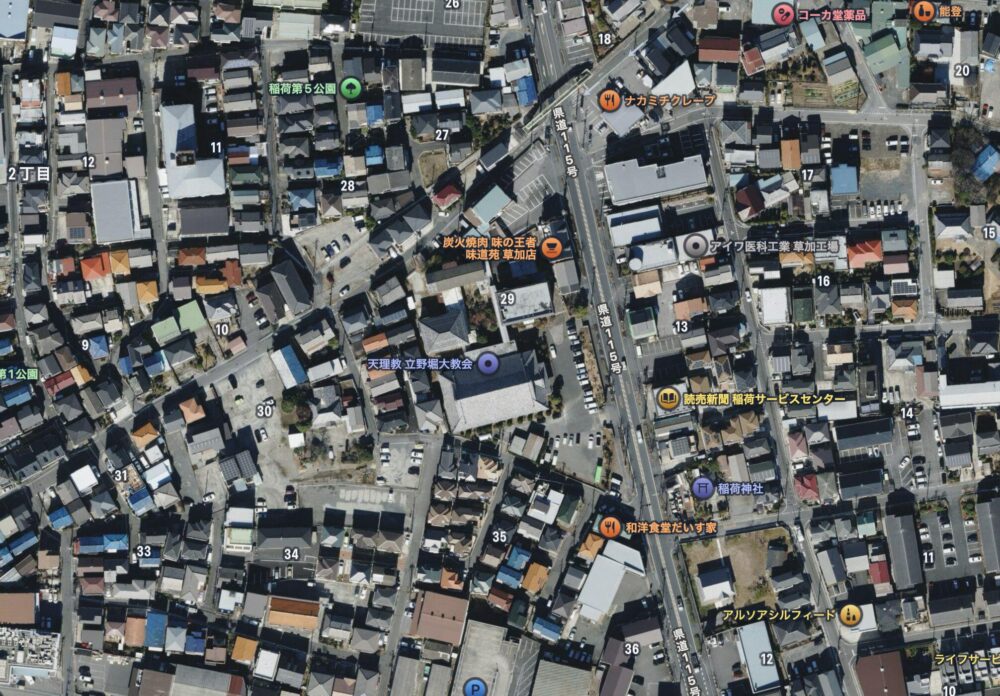

出張所から支教会へ昇格、草加市への移転(明治28年)

その後、明治28年2月22日、

立野堀支教会となり、(埼玉県) 草加市稲荷町623番地の1に移転した。

(明治28年) 4月6日に 奉告祭が盛大に執行された。この地が 現在地である。

当時の直属の主な役員は

関口新次郎・高橋直右衛門・浅井吉五郎・高橋勝五郎・浅井孫次郎・高橋昇之助・浅井柳三郎・浅井豊松・藤浪寅松・田口岩次郎・浅井茂四郎・高橋岩次郎・藤浪新六…

などである。(当時の立野堀支教会の勢力は)

八条・八幡・汐止・彦成・新田・三輪之江蒲生・大相模・川柳・柳ノ宮…等 付近を中心に、

埼玉県内では

南埼玉郡・北埼玉郡・北葛飾郡・北足立郡に伸び、

また、熊谷方面から秩父まで 全県にわたっていた。(埼玉)県外は、

東京の足立から台東区・葛飾区・江戸川区に伸び、

千葉県・茨城県方面では、野田市から 関宿町・岩井町・猿島町・東境町・水海道市・取手市・竜ヶ崎市・習志野市方面、

(また) 神奈川県・横浜市へと 教勢は伸びていった。その主なる教会は、

大沢・四丁野・淵江・青柳・蓮田・神豊・草加・春安・御沼・野田・清久・東葛飾・葛飾…

などである。明治25年5月(の 立野堀)出張所 開筵式に際して、

大沢系統の教会は 上級の浅草(支教会)の所属とし、

後に、春安は、福岡事件に関連して、その事情から 平安の部内に移籍することになった。

高橋庄五郎 初代会長の出直し(明治40年)

信者の間で 尊敬と信頼を一身にあつめていた 初代会長・高橋庄五郎は、

明治40年1月1日、脳溢血で出直した。

関口新次郎の2代会長就任(明治44年)

その後、しばらく会長が決まらなかったが、

(様々 調整の結果)

明治44年3月3日、役員・関口新次郎が 2代会長として就任した。

立野堀分教会への昇格(明治42年)

この間 (=高橋庄五郎初代会長が明治40年に出直してから 関口新次郎2代会長が就任する明治44年までの間) の 明治41年 (=天理教教会本部が 神道本局から離れて一派独立する頃) には、

(立野堀支教会内に)

49ヵ所の部内教会が設置されていた。それで、(立野堀支教会は)

同(明治)42年2月12日、

分教会に昇格した。

高橋平明の3代会長就任 〜 教勢倍加運動(大正2年〜大正13年頃)

3代会長には、初代会長の里子養子であった高橋平明が、

大正2年(1913) 12月24日、就任した。3代会長・高橋平明は、

立野堀の教勢発展に大いに努力して、部内教会の増加を図った。ことに、大正13年の教勢倍加運動の際には、

(その声を契機として 全教会挙げて 布教活動に邁進し)

79ヵ所の教勢へと 躍進した。

高橋 貢の4代会長就任(昭和4年)

昭和4年 2月12日、

(高橋庄五郎) 初代(会長) の直孫・高橋 貢が

4代会長に就任した。

立野堀大教会への昇格(昭和15年)

立野堀(分教会)は、

昭和15年8月27日、

浅草大教会から分離して、大教会に昇格した。その時、

東京にある 柳原部内の教会を、浅草大教会 所属とした。

太平洋戦争 ~ 米軍空襲による 神殿他教会施設の全壊(昭和16年~昭和20年)

(1939年(昭和14年) のドイツ軍ポーランド侵攻により開戦した) 第2次世界大戦は

(次第に その戦線を全世界に拡大し、

1941年(昭和16年) には 日本も 真珠湾攻撃を行い 太平洋戦争に突入。

それは) 年とともに 苛烈さを加えていた。昭和19年から昭和20年にかけて、

米軍艦載機による (日本本土の) 爆撃、B29の空襲などが 日増しに 激烈を極めた。(米軍による日本本土空襲の被害は日本全土広範囲に及び)

立野堀大教会も、

昭和20年2月25日(の) 空襲により

神殿を始め 建物一切が灰燼と化し、非常な困難に直面した。

戦後の復興ふしん(昭和21年~昭和24年)

(米軍空襲により 神殿他すべての教会施設が壊滅してしまった立野堀大教会であった。)

しかし、

(立野堀大教会は、そうした苦難に負けることなく、焼け野原から立ち上がった。)

(高橋 貢)4代会長の不断の努力と 部内教会役員一同の 真剣な つとめによって、

昭和21年6月27日(に) 復興建築の許しを受けて (復興ふしんに)着工。

(様々な困難を乗り越えて)

昭和24年に (神殿その他付属建物が 見事に) 落成した。同年(昭和24年) 4月1日 鎮座祭、2日 奉告祭を、

2代真柱の臨席を得て、盛大に執行した。

教会施設の一部増築 ~ 詰所ふしん(昭和中期)

その後、昭和36年2月、(教会施設の) 一部増築をなし、

次いで詰所の建築に着手。

(奈良県) 天理市三島に 立野堀詰所を完成した。この間、(立野堀大教会は)

建築物の整備を進めるとともに、

世界救けの上にも、着実な歩みを進めた。

高橋 貢4代会長の辞任、高橋庄直5代会長の就任(昭和38年)

昭和38年7月4日、

4代会長・高橋貢が 病気のため辞職(した。

その後を受けて)

後継者・高橋庄直が、

同年(昭和38年) 8月26日、5代会長に就任した。

新たな 神殿他教会施設のふしん(昭和43年~昭和50年頃)

昭和43年3月、神殿ふしん用地 2,250坪を買収。

(そして) 昭和45年9月26日、

神殿建築 及 付属建物 移動増改築のお許しを受けて、(新たなふしんに)着工(した。

その後、様々な困難に遭遇しつつも、その都度、一同の誠真実をもってそれを乗り越え)

昭和48年、神殿 及び 教職舎など 約760坪の建築を (無事) 完成(させた)。

(昭和48年) 9月1日 鎮座祭、翌 2日 落成奉告祭を、

真柱臨席のもと 盛大に執行した。その後、

教祖90年祭 (昭和51年執行) を控え、

詰所は、(奈良県)天理市豊田町に移転した。現在、(立野堀大教会は)

よふぼく信者一同、一手一つに(なって)

たすけ一条のため 日夜 奔走している。〔現住所〕〒340-0003 埼玉県草加市稲荷町2丁目29番23号

〔電話〕048-931-2878(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,492〜493)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

76回目の今回は、

「立野堀大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

立野堀大教会は、浅草大教会から分かれた大教会ですね。

浅草大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】76回目の当記事では

『天理教事典』の中の「立野堀大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回の『天理教事典』の解説文は 大まかな史実を 淡々と紹介していく、

みたいな感じで 非常にシンプルでした。

当シリーズでは 『天理教事典』1977年版に載っている 各大教会の解説文を、教会番号順に書き写していっているわけですが、

これまで 70数回書き写した中で感じることの一つとして、

執筆された先生によって、そのスタイルが異なっていて 記述量にも 随分差がある、

というものがあります。

今回の「立野堀大教会」の解説文は、

エピソードは極力削ぎ落として 大きな史実のみを淡々と書き記す、

というスタイルの文章で、記述量が少ないタイプの解説文でした。

なので、

今回の『天理教事典』1977年版の「立野堀大教会」解説文だけでは、

いつも以上にイメージをつかみにくく、

正直わかりにくい部分が 多々ありました。

特に、

冒頭の、初代会長である 高橋庄五郎先生 入信のあたりの経緯などは

『天理教事典』の「立野堀大教会」解説文だけでは どうもピンとこない、わかりにくい、

と感じました。

なので、

いつもは「おわりに」の中で書き写ししていた『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) の該当箇所を、『天理教事典』「立野堀大教会」解説文書写・本文の中に 配置した次第です。

それでも、今回の「立野堀大教会」解説文は記述が少ない。

私にとって、「立野堀大教会」初期の歴史をイメージするには材料が少な過ぎましたので、

「天理教 立野堀大教会」でネット検索。

検索した中で、

多少なりとも「立野堀大教会」初期歴史のイメージを膨らませることに役立ちそうな情報が 少しばかり見つかりましたので、

自己学習読み返し目的で 以下にコピペ致します。

【埼玉県越谷市における天理教の布教発展】〔埼玉県越谷市 デジタルアーカイブより〕

(https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/text-list/d000020/ht003040)明治期になって越谷にもたらされた新宗教は、キリスト教だけでなく 天理教もあった。

天理教は、大和国山辺郡新屋敷村の農家の主婦中山みきが、天保9年(1838)に開教した宗教である。

かの女自身 病気その他の災難を救う 霊力の保持者として渇仰され、その信仰圏は 急速に拡がり、

慶応3年(1867)には 1ヵ月のあいだに 本部への参詣者が 2,174にのぼったという(小栗純子「近代社会における教派神道の発展」アジア仏教史日本編Ⅷ所収)。その頃から みきは、教理の根本となるべき、12段より成る「かぐらうた」、および 1,711首にのぼる「おふでさき」の述作を始めている。

みきは 明治20年2月に世を去ったが、その頃には 天理教信徒の分布は 近畿一帯から東西に拡がりつつあり、

(明治)22年には 東京市に 東(あずま)、日本橋の 2教会が成立し、

さらに 翌(明治)23年に 同じく 牛込、深川、

(明治)25年には 浅草 と教会成立が続いた。埼玉県では、(明治)25年4月の 立野堀、同年9月の 秩父 の2教会が もっとも早い。

立野堀とは、南埼玉郡八条村大字立野堀 (現草加市)のことで、

この地の 高橋庄五郎が 家族の病気について深い悩みをもっていたのを、東京浅草の布教師に救われたことに教会は始まっている(現在 立野堀大教会は 草加市稲荷町にある)。この高橋ほか 1名から信仰へ導かれた人びとの中に、

大沢町の 高野柳蔵と その母ふじがあり、この両人と 大沢町の金物商・深野太郎右衛門とが力をあわせて布教に努め、浅草支教会に属する 大沢布教所の設立を (明治)25年4月に 達成した。(明治)27年から29年にかけて、埼玉県東南部には 浦和、川口、安行、鳩ヶ谷、青柳 (久喜市北青柳)、清久等の布教所が 続々設立されたが、

越谷地域にも 早くから教線が伸長したのは 大沢布教所が伝道の中心となったことによる。現在 大沢分教会には 創設当時の諸記録が保存されているが、

その中の 初期の「講名録」すなわち 天理教の布教を継続して聴くことを申込んだ人びとの名簿によると、

明治24年(布教所認可以前) の8月には、早くも大沢町で 21名(うち女子1)、桜井村・越ヶ谷町・大袋村 各1名が加入しており、

11月には 大沢2、越ヶ谷1、

12月には 大沢2、大袋2、増林・小久喜・新和・大相模 各1が それぞれ加入している。(明治)25年の加入者は 52名にのぼり、

その内訳は、大沢11、大袋6、柏崎6、荻島5、越ヶ谷4、新和3、大門(北足立郡)3、武里・粕壁・戸塚(北足立郡)・東京市浅草区 各2、新方・和土・神根(北足立郡)・東京市神田区 各1となる。こうして 翌年には 北葛飾郡・北埼玉郡にも及んでゆき 総数142、翌々年には 169、

つぎの28年には 実に 720と激増の一途をたどり、

(明治)30年4月には 当初以来 2,000に達している。もちろん 退会と朱書した者も多数にのぼるが、

その旺盛な布教開拓ぶりは 目を見はるものがある。年齢について見ると、

明治25年から33年までの「御授(おさずけ)拝受名簿」(この方は単なる聴講でなく信仰を表明した者と思われる) によれば、

20歳代40人、30歳代29、40歳代30、50歳代17、60歳代7、不明5、となり、

青壮年層が 断然多い。

新宗教として魅力をもっていたことが 明らかである。

この時期には 婦人の入信はあまり多くない。前記・越巻村の「産社祭礼帳」には、

明治33年中の事件として、

「越ヶ谷・浦和間 電信ヲ架設ス」のつぎに「七左衛門天理教会 開会式アリ」と記し、

15年前のキリスト教信徒発生につづく新宗教としての天理教が 印象づけられている。これは おそらく 四丁野分教会が教会として認可された時を示すものであろうか。

同教会は 立野堀からの分出で、初代教会長・金子喜助は、当時「はだしの喜助」という異名をとったほどの活動家で、既に(明治)28年2月に 布教所を設立したのであった。そのほか、

現代の 北武分教会(越谷市弥生町)が(明治)30年10月に、

大間野分教会(越谷市大間野)が(明治)31年3月に、

神明内分教会(越谷市東方)が(明治)32年5月に設立されたという (『埼玉教区史』) から、

大沢の教会を中心とした伝道が 本市域とその周辺に旺盛にくりひろげられていたことが 確かである。(出典:越谷市デジタルアーカイブP,304(【天理教の布教発展】))

【「天理教伝道史の諸相(36)」〜余聞3・一村がこぞって入信した村】より一部抜粋

(https://www.tenri-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/GT180-4.pdf)上原佐助によって広められた東京の天理教は、

東大教会をはじめ 日本橋、牛込、淺草、深川などの教会が出来、埼玉県にも伸びる。埼玉県八条村大字立野堀の 高橋庄五郎は、

明治19年夏、妻の身上を上原に助けられ入信。

それまで熱心な成田不動尊信仰者だったが、

天理教によって助けられた話を近隣に伝え歩き、教理を取り次ぐようになった。村の住民が反対する中、次第に耳を傾ける人が出来、

ついには 村の9割ほどの人が入信するに至った(『天理教教会史資料3』)。

明治22年、立野堀の人口は585人だった。

その9割は 500人を超える。本当だろうか。やがて 立野堀村を中心に周辺へ広がり、

(天理大学附属天理図書館 天理教文献室 早田一郎「天理教伝道史の諸相(36)」〜余聞3・一村がこぞって入信した村〜 より)

明治25年 立野堀出張所 (現大教会) となった。

『天理教事典』「立野堀大教会」解説文だけでは、

ふんわりとしたレベルですら 立野堀大教会初期の歴史を感じるのが難しいものがありましたが、

ネット上で見つけた その他資料を読むことで だいぶイメージ出来るようになりました。

最初にコピペした、

埼玉県越谷市の【天理教の布教発展】のファイルは、

越谷市デジタルアーカイブの中にあったもので、いわゆる公的な資料。

このファイルを見てまず驚くのは、

越谷市という公的機関がまとめた「越谷市史」の中に「天理教の布教発展」という項目が 独立して一つある、

ということです。

当時の天理教の勢いは、

ごく一部の人々の内輪の活動という域を超え、

行政の記録にも残るほどの 社会的な広がりを見せていたのですね。

今の天理教しか知らない者にとっては、まさに隔世の感があります。

その次にコピペした 早田一郎先生が書かれた文章が、そのことを裏打ちしてくれます。

早田一郎先生が書かれた文章のファイルというのは、

ネット上に公開されていた「天理教伝道史の諸相(36)余聞3・一村がこぞって入信した村」という文章で、今回コピペしたのは その中の一部。

それによれば、

明治20年頃から 一村がこぞって天理教に入信した村がいくつもあって、

埼玉県の立野堀村も その一つだった、とのこと。

「一村こぞって天理教に入信した」

という早田一郎先生の表現は、

越谷市の行政文書である「越谷市史」の中に わざわざスペースを割いて「天理教の布教発展」について記述されていることからしても、

決して大袈裟過ぎる言い回しではない

ということが理解できると思われます。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】を開始してから、

明治20年に教祖が現身をかくされて以降、その教えが 燎原の火の如く全国に広まっていった、

という史実を 何度も学んできましたが、

今回の「立野堀大教会」初期歴史の勉強を通して、

また改めて、そのことを再確認することが出来ました。

教祖が「扉を開いて」と仰られたお言葉の重みが 更に増したような気がします (^^)

その他にも、

太平洋戦争末期の米軍空襲により 教会施設が全壊してしまう という絶望的な状況から、

一堂で力を合わせて見事に復興を遂げた話など、

知らない話ばかりでした。

感動しました。

毎回の繰り返しになりますけれども、

以上のような教会の歴史を知った上で 今の雄姿に触れると、

その姿に、より一層の深み・重みが感じられる気がします。

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで 今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「立野堀大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント