Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号76番「立野堀大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号77番「中央大教会」について勉強します。

- 中央大教会(ちゅうおう だいきょうかい)

- 柳井徳次郎 初代会長の経歴(明治2年〜明治20年頃)

- 柳井徳次郎 初代会長の入信(明治28年)

- 柳井徳次郎 初代会長、東京布教の決意(明治28年)

- 柳井徳次郎 行き詰まる東京布教、平野楢蔵 郡山会長の仕込み(明治29年〜明治33年)

- 柳井徳次郎 初代会長、仕切り直し東京布教(明治33年頃)

- 寄所の誕生 〜 中央布教所の開設(明治33年〜明治34年)

- 布教所の移転 〜 東京府からの認可(明治34年頃〜明治36年)

- 中央の道の広がり、て津夫人の活躍

- 住み込み者の増加、住み込み者による熱烈な布教活動の展開(明治36年頃〜明治40年頃)

- 中央布教所が 中背支教会の直轄へ(明治37年)

- 教会移転 〜 神殿及び付属建物のふしん(明治40年〜明治41年)

- 中央支教会への昇格(明治42年)

- 著しい財政の困窮化(明治42年頃〜明治44年頃)

- 柳井徳次郎 初代会長の上級伏せ込み 〜 松井伊三郎2代会長の就任(明治44年〜明治45年)

- 経済的大困窮時代(大正初期)

- 柳井て津の3代会長就任(大正7年)

- 柳井会長夫妻の奮闘(大正5年頃〜大正9年頃)

- 柳井徳次郎 初代会長による 上級・中背分教会の事情解決への尽力(大正10年〜大正11年頃)

- 柳井徳次郎の中央支教会長復帰、4代会長へ(大正11年)

- 中央支教会の教勢の飛躍的発展(大正11年〜大正15年頃)

- 関東大震災の被災 〜 移転・復興ふしん(大正12年〜昭和2年)

- 中央分教会への昇格(昭和4年)

- 柳井て津 初代会長夫人の出直し(昭和15年)

- 中央大教会への昇格(昭和15年)

- 柳井 修5代会長の就任(昭和18年)

- 波乱の戦中戦後(昭和20年前後)

- 戦災からの復興(昭和20年頃〜昭和27年頃)

- 教祖70年祭前 〜 教祖80年祭の頃(昭和27年頃〜昭和41年頃)

- 柳井 修5代会長の退任、柳井徳彦6代会長の就任(昭和48年)

- 教祖90年祭活動(昭和48年頃〜昭和51年頃)

- おわりに

中央大教会(ちゅうおう だいきょうかい)

中央大教会は、

明治34年(1901) 3月26日、

郡山分教会一中背支教会一鴨西出張所 の先に許され、成長した教会である。当初 設置した場所は、東京市小石川区表町109番地で、

担任(所長) は、柳井徳次郎であった。

柳井徳次郎 初代会長の経歴(明治2年〜明治20年頃)

柳井徳次郎は、

明治2年(1869) 2月13日、

岡山県浅口郡河内村大字片島 (現・倉敷市) に、

柳井儀助、登志の次男として 誕生した。(柳井徳次郎) 幼少のとき、

徳次郎の母の兄・柳井長市に子供のないところから

(柳井)徳次郎は養嗣子に迎えられた。

しかし、

のちに 明治14年になって、(柳井徳次郎を養子に迎え入れた) 養父母に

(実子の) 長女・初 (はつ) が誕生した。(柳井)徳次郎少年にとって、このことは 大きな心の動揺となったのか、次第に 家庭への愛着がうすれた。

明治20年、(柳井徳次郎は) 大阪に出奔。

その頃には、養父母に胸を痛めさせるような青年になっていた。大阪に出た(柳井)徳次郎は、

当時の新商売、ガラス製造工場の一工員となった。体力にも また頭脳にも 人一倍恵まれていた(柳井)徳次郎は、

たちまち 工員仲間から重んぜられたが、

反面 かなり気儘に 放蕩したようである。

柳井徳次郎 初代会長の入信(明治28年)

ある日、(柳井)徳次郎は、

眼に激痛を覚え、ついに 一寸先も見えなくなった。同じ職人仲間に、天理教の信仰者・中村松之助 (中背ー鴨西 所属) がいた。

(柳井)徳次郎は、(中村)松之助に連れられて、

はじめて おぢばに帰り、郡山の 平野(楢蔵)初代会長に会った。

さらに、当時 さとしの名人といわれた 本部員・桝井伊三郎からお話を聞いた。桝井(伊三郎)は、(柳井徳次郎から これまでの生き様を聞くと)

「あんたは、顔は人間様の顔をしとるが、動物にも劣る」

と、(柳井徳次郎に向かって 遠慮ない言葉で) ガツンと言った。

(初対面の相手からそのようなきつい言葉を投げかけられ)

負けん気の強い(柳井)徳次郎は、腹わたが煮えくりかえる思いでいっぱいになった。桝井(伊三郎)は (その言葉に続けて)、

かしもの・かりものの理、十柱の神様の理、八つのほこり

と、(道の教えを) 諄々と 2時間ほど話をした。(そして) そのあとで、

「あんたは、動物にも劣ると言われて、ずいぶん腹を立てたなぁ。

動物は、親の恩がわからんから動物というのや。

なれど、(動物は) 親を苦しめたりはせんで。

あんたは、親の恩を知らぬばかりか、(これまで) ずいぶん親を苦しめ泣かせてきた。

それで、動物より劣る、と言ったのや」

と、静かに言った。この言葉は、(柳井)徳次郎の胸に 5寸釘を打ちこんだように響いた。

(柳井徳次郎は) その場で

「目の見えないままでも結構です。世の中には 私のような動物族が 沢山おります。今日限り お道(天理教) の人間となって おたすけをさせて下さい」

と、道一条を誓った。その翌朝、(柳井)徳次郎は、郡山分教会で顔を洗っていて、気がついてみると、

(なんと) 不思議にも 眼があいていた(のだった)。(不思議なご守護を頂いた 柳井)徳次郎は

(そこから) 生活を一変した。ただちに 道一条となり、

(中背支教会部内の) 鴨西出張所を根城として、山城周辺を 数年間 布教に歩き廻った。(柳井徳次郎は) この間、おさづけの理を拝戴した。

ただ、(柳井徳次郎の) この山城布教は、実を結ぶところまではいっていない。

柳井徳次郎 初代会長、東京布教の決意(明治28年)

明治28年12月28日、

(柳井徳次郎は) 郡山分教会の月次祭に参拝(した)。(そして) 平野楢蔵会長から 明春(明治29年春) 執行される 教祖10年祭への心がまえを仕込まれた。

(柳井徳次郎は) 平野楢蔵会長の熱意溢れる話を聞く内に 強い感動と興奮を覚え、

(一念発起) 東京布教の決意を固めるに至った。(柳井徳次郎が) 平野(楢蔵)会長に (その旨を) 願いでると (平野楢蔵)会長も大いに喜び

「関東では 一となっても二となるな。道がつかなんだら生きて帰るな。骨は俺が拾ってやる」

との仕込みであった。

柳井徳次郎 行き詰まる東京布教、平野楢蔵 郡山会長の仕込み(明治29年〜明治33年)

明治29年1月3日、

(柳井徳次郎は) 早くも東京の土をふみ、おさづけを道の路銀として、たすけ一条に邁進した。しかし、(柳井徳次郎の熱意とは裏腹に、一向に にをいはかからず)

(それから) 随分(と長い間)、どん底の苦労が続いた。(柳井徳次郎は) 木賃宿などを回り、

野宿を続けながら 神様の話を説いたが、

なかなか 教えは伝わらなかった。ようやく まともな家に寝起きして布教できるようにな(ったと思)っても、

(しばらくすると) 家を変え(なければならなくな)る、ということを繰り返した。ある時期(に)は、(経済的困窮を凌ぐため) 新聞販売業を始めて 生活の糧とした。

丁度この頃、中背支教会の 安村(甚松)会長が上京し、(安村会長から) 中背が難局に遭遇しているという話を聞いた。

(中背支教会が極度の財政困難に陥っていることを知った柳井徳次郎は)

それから 毎月、心にかけて お供えを上級教会へ送金した。(柳井徳次郎の東京)布教 開始4年(の) 明治33年1月、

おぢばに帰った(柳井)徳次郎は、平野(楢蔵)会長に会い、お供えを差出した。

(平野楢蔵)会長は大層よろこび

「ときに、どんなおたすけを頂いたのか」

と聞いた。(柳井)徳次郎が (そのお金は新聞販売業によるものであると) ありのままを隠さず言うと、

「お前に東京へ布教を許したのは、そんな金儲けをさせようとしてやったのではない!」

と、厳しい仕込みであった。

柳井徳次郎 初代会長、仕切り直し東京布教(明治33年頃)

(平野楢蔵会長からの厳しい仕込みは柳井徳次郎の胸に深く刺さり)

(柳井徳次郎は) この親の言葉を、心の底から受けとめた。(気持ちも一新し) 再度 上京した柳井徳次郎は、

新聞販売業を整理し、(そこからは) いよいよ 背水の陣で布教につとめた。

(その結果)

この頃から ようやく教えに耳を傾ける者が出来始めた。ある雪の朝、

(当時、柳井徳次郎は) 道路の 雪かき ひのきしんが日課であった(のだ)が、

このひのきしんの最中に、裁判所判事・吉村の夫人と知り合った。(柳井徳次郎は、不思議な縁で 吉村夫人) の婦人病のおたすけ(に取り掛かることとなった。

それ) が契機となって、精神病の内田、さらに 時計商の和泉田… と (次々とおたすけに取り掛かることとなり、そこからは) 不思議なたすけが相次いだ。

寄所の誕生 〜 中央布教所の開設(明治33年〜明治34年)

この (柳井徳次郎のおたすけによりご守護を頂いた) 吉村夫人の尽力によって、

明治33年9月2日、

前記・(東京府) 小石川区表町109番地・中村弥兵衛の長屋に、寄所が生まれた。(そして)

(明治)34年3月26日、「中央布教所」の許しを受けたのである。この時、

土方竹次郎・木本猪之助・尾世川鉄五郎・菅谷三蔵・豊田寅吉・上原定之助・高橋まつ・伊藤みき・和泉田祐太郎・天野芳太郎・川角松五郎・吉田て津 (有田) 、

など 20数人の取締・周旋人の名が 記録されている。

布教所の移転 〜 東京府からの認可(明治34年頃〜明治36年)

中央(布教所)は、

(天理教教会本部からお許しを受けた)その後も、苦労の連続であった。おぢばの許しは受けたが、(なかなか) 地方庁の認可は得られなかった(のである)。

そのため、(東京府)日本橋区元柳町へ、さらに (東京府)浅草区猿屋町17番地へ 移転。

(そして) 明治36年6月17日、

ようやく 東京府知事・千家尊福の認可を得た。時に、(柳井徳次郎、東京)布教開始以来 7年半、

本部 お許しの日から 満2年(のこと)である。

中央の道の広がり、て津夫人の活躍

待望の公認教会となったことは、(中央布教所)信者達の布教意欲を大いに高め、

明治36年〜40年と、伝道線は目覚ましくのびていった。(柳井)徳次郎は、

布教所理事となった 土方竹次郎の妹・て津(つ)を、すでに妻として迎えていた。て津は、

後年「教理の柳井」「おたすけの名人」とうたわれた (柳井徳次郎)初代会長によく仕え、信者達に 慈母のような温かさで接した。(中央布教所にとって) この、て津夫人の功績は、誠に大きなものがある。

住み込み者の増加、住み込み者による熱烈な布教活動の展開(明治36年頃〜明治40年頃)

(柳井)徳次郎の熱烈な布教意欲に感銘し、て津夫人の温かさに打たれた多くの人が、

布教専務となって 布教所に住み込んだ。て津夫人の兄・土方竹次郎は、(家業である) 石屋を廃して、(中央)布教所に住み込んだ。

(また) 胃腸病から入信した 高橋まつは、家庭問題によりやむなく夫婦離別したのを機に (布教所に)住み込んだ。

高橋まつの布教は猛烈をきわめ、この高橋まつから伝えられた教えは、のちに、支教会3、宣教所26 の設置をみている。板橋常蔵は、のちに 恵愛支教会を設置したが、板橋(常蔵)もまた、高橋まつの導きである。

板橋(常蔵)は すでに他系統の熱心な信仰者であったが、

教会問題のため、失意のあまり 郷里に帰ろうとしていたところを、旧知の高橋まつに導かれた(のだった)。

(板橋常蔵は) 天竜講の流れをくむ(中央布教所の柳井徳次郎)初代会長に接して、新たな熱情にかきたてられ、

布教活動に専念することを誓って、(中央)布教所に住み込んだ。信者達も各地に布教に赴き、次々と 集談所を設置した。

集談所長 及び 周旋人として、

板橋常蔵・中村政次郎・高橋まつ・山戸長吉・奥田寅吉・荒井又三郎・柴原甚作・松永亀五郎・矢貝竹雄・大島勝太郎・池田平助・島崎勝五郎・竹村まつ・服部国彦・出口伊三郎・中村庄吉・島野清三郎・土方竹次郎・奥田弥三郎・川村鉄五郎…

そういった名が 記されている。その伝道は、東京を主として、埼玉・茨城・栃木…と広がっていったが、

(中には) その後、教会への発展を見ずに消滅したものもあった。

中央布教所が 中背支教会の直轄へ(明治37年)

明治37年5月11日、

鴨西出張所長・池野要太郎が、上級・中背支教会の副会長となった際、

中央布教所は、引き立てられて 中背の直轄となった。

教会移転 〜 神殿及び付属建物のふしん(明治40年〜明治41年)

明治40年春、(中央布教所は)

平野(楢蔵・郡山)初代会長の巡教を受けた。その際、平野(楢蔵)会長に、

天竜講 東京事務所に充当できる規模の建物に移転するよう 勧められた。(中央布教所は) その言葉に力を得て、役員一同奮起。

同(明治)40年11月、(東京府) 神田区松下町7番地の建物を買収し、

ただちに建築に着手した。(それは) 敷地120坪、1ヵ月地代25円、

中央(布教所)として、はじめての教会所有の家屋で、

(建物は) 神殿30坪、付属60坪、土蔵5坪であった。ふしんの中、数々の不思議な救けがあり、

(明治)41年2月17日、(無事に)落成した。

(そして 明治41年) 2月19日、

感激のうちに 神殿落成奉告祭を執行した。

中央支教会への昇格(明治42年)

当時、信者数600戸に達しており、これを期に、布教所を出張所に、

さらに (明治)42年3月4日、信者数1,000戸となったので、支教会の許しを受けた。この頃から、中央(支教会)の伝道線は 確実に実を結びはじめ、

(明治)42年、恵愛宣教所、宝田宣教所、東照宣教所 の設置を 次々に許された。

著しい財政の困窮化(明治42年頃〜明治44年頃)

しかし、(急激な教勢拡大と共に) 財政的には 非常な困難に陥った。

40人からいた (当時の)教会専従者は、「向う波」という 水ばかりの粥で毎日を過ごしたという。(教会の)建築費も おおかたは借入金であったため、負債(取立て)の急追に役員達は奔命に疲れ、それが やがて教会の問題となっていった。

柳井徳次郎 初代会長の上級伏せ込み 〜 松井伊三郎2代会長の就任(明治44年〜明治45年)

明治44年11月、上級教会の命により、

(柳井徳次郎)初代会長は、(中央支教)会長を辞任して 上級・中背分教会詰となった。かわって 中背役員・松井伊三郎が、(明治)45年1月31日、2代会長となった。

経済的大困窮時代(大正初期)

しかし、役員間の心は離反して (教会の借金)問題は治まるべくもなく、

(2代会長に就任して) 約1年の後、松井(伊三郎)は 中背(支教会)へ帰(ることとなってしま)った。(代表者不在という事態を受けて)

借金問題の矢面には (柳井)て津夫人が立つこととなった。(その後も借金問題は好転せず、ついには)

(て津夫人は) 大正4年4月、教会(施設)を債権者に渡さざるを得ないところにまで追い詰められた。

(教会施設を失った中央支教会は)

(東京府) 麻布区竜土町へ、更に、本郷区弓町へと移転した。この前後10年間は、中央(支教会)だけでなく、上級・中背(支教会)もまた問題に次ぐ問題で、親も子も大きな試練のまっただなかであった。

柳井て津の3代会長就任(大正7年)

(中央支教会は) その後、数年にわたり無担任のごとき状態であったが、

大正7年(1918) 10月25日、許しを受け、

(柳井)徳次郎夫人・柳井て津が 3代会長に就任した。

柳井会長夫妻の奮闘(大正5年頃〜大正9年頃)

難局のなか、(柳井)会長夫婦は、

西と東に別れながらも、この教えのため心を尽くし、

教祖の ひながたを歩んだ。大正5年から9年にかけて 新設教会が相次いで生まれ、

(中央)部内教会は 12ヵ所を数えた。3代会長としての て津夫人の熱情のたまものという以外にない。

柳井徳次郎 初代会長による 上級・中背分教会の事情解決への尽力(大正10年〜大正11年頃)

(その頃) (柳井)徳次郎 初代会長は、

上級・中背分教会の理事として 中背の事情解決に奔走し続けていた。(当時、上級の中背分教会は、経済問題で大変苦労しているような状況だった。

そのような八方塞がりの状況を如何に打開するか)

(中背) 関係者一同で (真摯に)協議した結果、

新しく求める 中背分教会の 敷地建物購入費の半額 および 旧負債金5万円を

中央支教会が担うこととなった。(そして、中背分教会の借金返済) その義務完了の暁には (中央支教会は) 中背(分教会)より分離(して) 郡山直轄に昇格する、

ということで相談が決まった。大正11年1月28日のことである。

柳井徳次郎の中央支教会長復帰、4代会長へ(大正11年)

その年(大正11年) の暮もおしせまった 12月23日、

(上級・中背分教会に伏せ込んでいた柳井徳次郎が) 中央(支教会)に帰ってきた。(そして)

(柳井)徳次郎は (中央)支教会長に再任され、4代会長となった。

中央支教会の教勢の飛躍的発展(大正11年〜大正15年頃)

時あたかも 教祖40年祭 (大正15年執行) の頃。

(中央支教会は)

教勢倍加の ぢばの声を勇んで受け、

(中背債務返済後に中背分教会から)分離する(という)重責(の遂行)と 教勢倍加(の上)に あらん限りの真実をつくした。(そして)

部内教会 一丸となって、

大正11年 3ヵ所、

(大正)12年(関東大震災の年) 9ヵ所、

(大正)13年 4ヵ所、

(大正)14年 14ヵ所、

(大正)15年 6ヵ所、

と あわせて 36ヵ所の新設教会を生み、

中央(支教会)は 一躍 48ヵ所の 教勢 4倍加となった。

関東大震災の被災 〜 移転・復興ふしん(大正12年〜昭和2年)

その間、大正12年におそった関東大震災のため、

中央支教会は、

部内教会 12ヵ所の内の 東京・横浜所在の 8ヵ所と共に

灰燼に帰していた。

(中央支教会は、大正9年に 新神殿を建築していた)(関東大震災で灰燼に帰してしまった中央支教会であったが)

しかし、(そのような節に遭遇しても)

(柳井)会長夫妻の信念は いささかも衰えず、

感激の渦の中で 教祖40年祭(大正15年執行) を迎えた。昭和2年(1927) 震災後の区画整理のため、

(東京府) 本郷区東竹町25番地へ替地を得、移転建築の許しを受けて工事にかかった。

(工事は無事に進み) 神殿、客殿、住宅、役員宅 230坪を完成し、

(昭和)2年 6月27日、

郡山(大教会) 平野(規知雄)3代会長 祭主のもとに 鎮座祭、翌 28日 落成奉告祭を 盛大に執行した。

中央分教会への昇格(昭和4年)

(中央支教会は)

昭和4年7月21日、分教会昇格を許され、

ここに 名実ともに 郡山大教会の直轄教会となった。

柳井て津 初代会長夫人の出直し(昭和15年)

昭和15年2月14日、(柳井)て津夫人は 出直した。

「道の台」「婦人の鏡」

と 多くの理の子達に慕われた (柳井て津)夫人の出直しは

(中央分教会一同にとって) 深い悲しみであった。中央(分教会)は、この時、56ヵ所の部内教会を有していた。

中央大教会への昇格(昭和15年)

昭和15年9月30日、

中央(分教会)は 郡山大教会より分離、

本部直属の大教会として 許された。真柱の臨席のもとに、

昭和16年6月18日、(大教会昇格) 奉告祭をつとめた。

柳井 修5代会長の就任(昭和18年)

(柳井徳次郎 会長は、大教会昇格の 2年後)

昭和18年9月24日、

会長職を 養嗣子・柳井 修 (しゅう) に 譲った。(柳井)徳次郎は、翌(昭和)19年4月14日付で 本部准員に登用され、

昭和28年8月11日、84歳で出直すまで、

教会本部 北礼拝殿で おたすけ係としてつとめた。

柳井 修5代会長の経歴

5代会長となった柳井 修は、

明治39年3月31日、

その昔、(柳井)徳次郎会長が養嗣子となり 義妹の生まれたのを苦に出奔した (養子先の) 家の 義妹・初(はつ)と柳井久治との間に、4男として誕生した。(長じて)

大正7年7月、(柳井)徳次郎・て津夫妻の養嗣子として 迎えられた。(柳井)修は、東京大学を卒業後、

昭和6年、天理教校別科を経て 教師に補命され、

昭和10年12月3日、南中央宣教所を設置して 宣教所長を拝命していた。(柳井修は、奇しき因縁により)

昭和18年9月24日、

父・徳次郎のあとを継いで、中央大教会5代会長となったのである

(但し、中央部内では、徳次郎会長が初代でもあったので、2代会長と呼ぶこともある)。

波乱の戦中戦後(昭和20年前後)

昭和20年4月10日、(柳井)修 会長 出征中に、

(中央)大教会は 空襲で全焼した。(空襲時には) お目標のみ ようやく奉遷して、

一時、部内(の) 恵愛分教会に遷座。

(その後) さらに、中勇分教会に遷座して、終戦を迎えた。終戦後、(柳井 修) 会長は帰還して、

ただちに (東京都)世田谷区 羽根木町1751番地に 小住宅を購入し、

仮移転の許しを受け、部内教会ともども 復興に着手した。

戦災からの復興(昭和20年頃〜昭和27年頃)

(中央)部内 56ヵ所のうち、30ヵ所の教会が全焼の厄に遭っていたが、

次第に復興し、

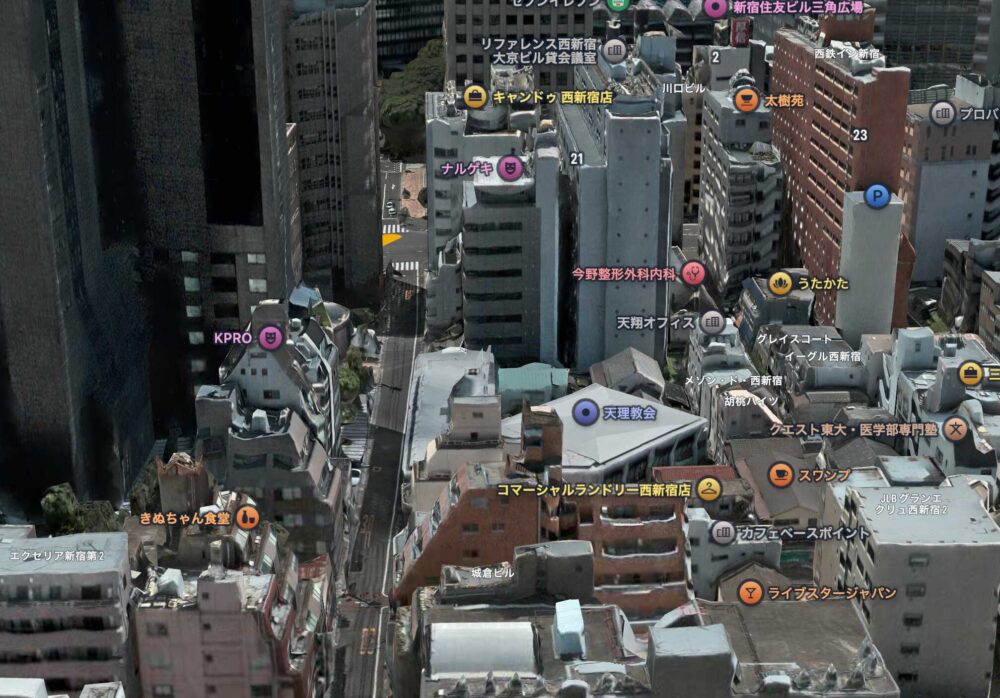

(中央)大教会も 昭和23年、(東京都)新宿区柏木1丁目123 (現・新宿区西新宿7-21-18に表示変更) に 640坪の宅地を得て、

神殿、教職舎など150坪を新築(した。

工事は無事に完成し)

昭和25年11月14日、真柱の臨席のもとに 鎮座祭を、翌15日、落成奉告祭を執行した。昭和27年7月25日には、

(奈良県)天理市川原城町51番地に、中央詰所を完成した。

教祖70年祭前 〜 教祖80年祭の頃(昭和27年頃〜昭和41年頃)

おりから提唱された教祖70年祭には、

(中央大教会) 部内教会 一手一つになって、おやさとやかた建設の上に力をそそぐと共に、

充分な働きができない教会の整理(の上)に、会長はじめ役員一同が奔走した。その結果、教勢は次第に挽回され、喜びのうちに 教祖70年祭を迎えた (昭和31年執行)

(教祖70年祭から) 80年祭(昭和41年執行) までの 10年間は、

「初代は初代の道があり、二代には二代の道がある」

との言葉を掲げ、

(中央大教会として) 青年会・少年会の充実、また、おたすけ人講習会・教理の勉強会・おつとめ学び等、 もっぱら よふぼくの質の向上をはかると共に、

おつとめの鳴物など道具の完備に心を尽くして、部内教会の内容充実につとめた。

柳井 修5代会長の退任、柳井徳彦6代会長の就任(昭和48年)

(柳井徳次郎) 初代会長の荒道開拓のあとを受けた (柳井)修会長は、

温厚篤実な性格そのままに、

着実に 一歩一歩部内教会を 修理丹精して、

中央大教会の内容充実に大きな貢献を残し、

昭和48年8月26日、退任した。同日(昭和48年8月26日)付をもって、

柳井徳彦が、6代会長に就任した。

教祖90年祭活動(昭和48年頃〜昭和51年頃)

教祖90年祭(昭和51年執行)には、

部内 教信者は一丸となって、

若い柳井徳彦会長を芯に、陽気ぐらし世界実現の上につとめ、

存命の教祖にお喜び頂くために 一段の活動を誓った。また、帰参者受け入れのために 信者詰所の増改築をなした。

教会の分布は、

東京 26、神奈川 8、埼玉 5、静岡 4 、京都 4、兵庫 2、栃木 2 で、

その他、長野・広島・大阪・愛媛に 1ヵ所である。

(『天理教事典』1977年版出版当時)〔現住所〕〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目21番18号

〔電話〕03-3371-3898(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,508〜510)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

77回目の今回は、

「中央大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも 中央大教会に関する記述がほんの少しだけありましたので、自己覚え書きとして書写します。

大阪にいた 柳井徳次郎は、

放蕩の末、盲目になったところをたすけられ、

郡山初代・平野楢蔵から

「道がつかなんだら帰るな。一となっても二となるな」

と餞の言葉を受けて 東京に来た。ハッピを着て雪かきをしている時、ある婦人から おたすけを請われた。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,111)

判事夫人で、婦人病を患っていた。

これがきっかけで、後の中央大教会を築く。

中央大教会は、郡山大教会から分かれた大教会ですね。

郡山大教会については、当シリーズ初回に勉強して記事を投稿しました。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】77回目の当記事では

『天理教事典』の中の「中央大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回も、本当に知らないことだらけでした。

まず、中央大教会は、元々は中背大教会の部内だったということ、

知りませんでした。

中央大教会は、

そもそもは、目が見えなくなってしまった柳井徳次郎先生が、

同じ職人仲間の中村松之助先生に にをいがけされてこの教えに出会った――

そこが原点とのこと。

その 中村松之助先生が所属しておられたのが、鴨西出張所。

で、その鴨西出張所というのは、中背支教会の部内で、

中背支教会は 郡山大教会の部内。

しかし、その後の歴史の流れで、

柳井徳次郎先生が開設した 中央布教所は、

鴨西出張所所属から 中背支教会の直轄となり、

さらに、中背支教会の部内から 郡山大教会の直轄となった。

そして、最終的に、今の 本部直轄の大教会へと昇格していった。

そういう流れだったのですね。

『天理教教会所在地録』の系統表によると、

中央大教会は 郡山大教会から直接分かれたように書かれてあるし、

私もそのように思っていました。

しかし、現実には

そのような入り組んだ複雑な様々な関係性があって、そして 今があるのですね。

知りませんでした。

今回の勉強の中では、

特に、柳井徳次郎 初代会長入信の際の 桝井伊三郎先生のお話が 心に残りました。

桝井伊三郎先生といえば、

『稿本天理教教祖伝逸話篇』の「16.子供が親のために」のお話が有名です。

天理教初級者の私でもこのご逸話は知っております。

16. 子供が親のために

桝井伊三郎の母 キクが病気になり、次第に重く、危篤の容態になって来たので、伊三郎は、夜の明けるのを待ちかねて、伊豆七条村を出発し、50町の道のりを歩いてお屋敷へ帰り、教祖にお目通りさせて頂いて、

「母親の身上の患いを、どうかお救けくださいませ。」

と、お願いすると、

教祖は、

「伊三郎さん、せっかくやけれども、身上救からんで。」

と仰せになった。

これを承って、他ならぬ教祖の仰せであるから、伊三郎は、

「さようでございますか。」

と言って、そのまま御前を引き下がって、家へ帰ってきた。

が、家へついて、目の前に、病気で苦しんでいる母親の姿を見ていると、心が変わって来て、「ああ、どうでも救けてもらいたいなあ。」

という気持ちで一杯になって来た。

それで、再びお屋敷へ帰って、

「どうかお願いです。ならん中を救けて頂きとうございます。」

と願うと、

教祖は、重ねて、

「伊三郎さん、気の毒やけれども、救からん。」

と、仰せになった。

教祖に、こう仰せ頂くと、伊三郎は、

「ああやむをえない。」

と、その時は得心した。

が、家にもどって、苦しみ悩んでいる母親の姿を見た時、子供としてジッとしていられなくなった。

又、トボトボと50町の道のりを歩いて、お屋敷へ着いた時には、もう夜になっていた。

教祖は、もう、お寝みになった、と、聞いたのに、更にお願いした。

「ならん中でございましょうが、何とか、お救け頂きとうございます。」と。

すると、教祖は、

「救からんものを、なんでもと言うて、子供が、親のために運ぶ心、これ真実やがな。真実なら神が受け取る。」

と、仰せ下された。

この有り難いお言葉を頂戴して、キクは、救からん命を救けて頂き、88才まで長命させて頂いた。

母親が危篤状態となり いてもたってもいられなくなった桝井伊三郎先生が、教祖におたすけを願った。しかし「せっかくやけど救からんで」と言われてしまった。

それでもあきらめきれなかった桝井伊三郎先生は、

なんと3回も 教祖のもとへ お願いに通われた。

3回目に教祖の元へ向かわれる時の 桝井伊三郎先生は どんな気持ちだったのだろう と想像すると、目頭が熱くなります。

そんな 桝井伊三郎先生から

「あんたは 顔は人間の顔をしとるが動物にも劣る。

動物は 親の恩はわからんが 親を苦しめたりはせん。

あんたは 親を苦しめ 泣かせよる。

だから 動物以下や」

と、親不孝のお仕込みを頂いた 柳井徳次郎先生。

普通の人がこんな言い方をしたら、到底受け入れられることのないであろう厳しい言葉。

しかしそれは、

親孝行第一で それだけの伏せ込みのある 桝井伊三郎先生から語られた言葉であったからこそ、

柳井徳次郎先生の胸に 深く刺さったのに違いありません。

ただ、

その 柳井徳次郎先生の経歴を知ると、

柳井徳次郎先生が親不孝の振る舞いに至ったのも無理からぬこと、

と 思えるのであります。

柳井徳次郎先生は、

幼少時、母親の兄夫婦に子供がないということで、血縁的には叔母夫婦にあたる家に養子に入った。

そうしたところ、その養父母に 実子が出来た。

『天理教事典』には細かいことは書いてありませんが、

きっと、養父母の愛情は 一気に 実子の方に向いてしまい、

柳井徳次郎先生は とても寂しい思いをされたのではないでしょうか。

お父さんお母さん 僕のことを見て、そんな気持ちで 親不孝な振る舞いに至ったのかもしれない。

柳井徳次郎先生は、

そのような 親に対する愛憎半ばする 複雑な感情を 心の奥深くに仕舞い込んでおられた。

ここからは 私の勝手な想像になりますが、

柳井徳次郎先生と桝井伊三郎先生の邂逅は、

蓋をして隠していた 柳井徳次郎先生の 親に対する感情を顕在化する契機となったのかもしれない…

等と 思ったりするのであります。

親に対する複雑な感情から目を背け続けてきた 柳井徳次郎先生は、

親孝行の理に立脚した 桝井伊三郎先生からのお仕込みによって、ついに 心の蓋を開けられた。

柳井徳次郎先生は、

それを直視することで、ようやく 自身のこれまでの歩み方を冷静に見つめ直すことが出来るようになったのではないでしょうか。

そして、

そうして自分自身を客観視することによって、

自分のこれまでの人生を反省し、人生の方向転換をすることが可能になったのではないだろうか…

そんなことを思ったりしたのでありました。

以上は、あくまでも『天理教事典』の解説文を元にした 勝手な妄想です。

ただ私は、以上の妄想を通して、

多くの講話で語られる内容ではありますが、

おたすけにおいては、

「何を語るか」という話の内容と同時に (むしろそれ以上に)

「誰が語るか」という語り手の人となりがとても重要だ、

という教訓を再認識致しました。

独りよがりかもしれませんが… (^^;)

その他にも、

柳井徳次郎 初代会長が、自教会の借金に苦しみながら、

同時に、上級・中背分教会の借金問題にも奔走し、

与えられた責務を無事に果たした上で郡山大教会直轄となり、

その後に 本部直轄の大教会へと昇格していった、

という話。

また、

これまで首都圏の大教会を勉強した際にその都度知らされてきたところの

関東大震災による被災、及び太平洋戦争末期の米軍・本土空襲による被災、

そのような困難にへこたれることなく、

そこから一同で力を合わせて見事に復興を遂げられた、

という話。

どれもこれも、

知らない話ばかりで、

これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、非常に感動すると共に、とても勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで 今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「中央大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント