Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号74番「中野大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号75番「秦野大教会」について勉強します。

- 秦野大教会(はたの だいきょうかい)

- 秦野大教会の原点=勝亦正司の長田音五郎 布教師派遣(明治26年)

- 斯道会第797号講社結成の結成(明治26年)

- 秦野出張所の開設(明治27年)

- 秦野出張所の拡大 〜 三武春吉の2代会長就任(明治31年)

- 三武春吉の経歴

- 上級・嶽東出張所 教祖殿普請への壮絶な伏せ込み 〜 教会住み込み者の増加(明治32年〜明治34年頃)

- 秦野出張所による新規事業の立ち上げ(明治33年頃〜明治34年頃)

- 債務超過+事業の挫折=教会資産の喪失(明治36年頃〜明治40年頃)

- 教会の新天地購入→移転 〜 秦野支教会への昇格(明治40年〜明治42年)

- 三武春吉2代会長の出直し(大正4年)

- 飯田文吉の経歴

- 飯田文吉の3代会長就任(大正5年)

- 教会の移転 〜 最初の神殿ふしん(大正7年〜大正11年)

- 新築神殿、関東大震災による倒壊 〜 震災からの復興ふしん(大正12年〜大正13年)

- 教勢拡大 → 秦野分教会への昇格 〜 教祖殿の建築(大正13年〜昭和12年)

- 飯田文吉3代会長の辞任 〜 出直し(昭和13年〜昭和25年)

- 飯田 実4代会長の経歴

- 飯田 実の4代会長就任(昭和13年)

- 秦野大教会への昇格 ~ 大教会昇格奉告祭(昭和15年~昭和16年)

- 弘法山 練成道場の建築(昭和18年~昭和20年)

- おぢば信者詰所の建設(昭和23年~昭和26年)

- 事業挫折により喪失した教会資産、52年ぶりの回復(昭和30年頃)

- 新たな神殿ふしん(昭和43年頃~昭和46年)

- 飯田 実4代会長の職歴 〜 出直し(昭和中期〜昭和52年)

- 飯田 豊5代会長の経歴

- 飯田 豊の5代会長就任 〜 就任奉告祭(昭和46年〜昭和47年)

- 新たな詰所ふしん(昭和48年〜昭和50年頃)

- おわりに

秦野大教会(はたの だいきょうかい)

秦野大教会の原点=勝亦正司の長田音五郎 布教師派遣(明治26年)

初代会長・勝亦正司は、

安政3年(1856) 11月2日、

静岡県駿東郡原里村神場に生まれた。明治24年(1891)頃 入信し、

明治26年1月、武蔵国に所用のため出かけた。(勝亦正司が)

(神奈川県) 秦野地方を通過した時、路上に落ちている扇子を拾った。

(勝亦正司は) これを瑞兆として、(秦野地方へ)布教の決意を固め、

(明治26年の) 翌2月、長田音五郎が派遣されて 布教を開始した。(勝亦正司から秦野布教に派遣された) 長田音五郎は、

(神奈川県) 秦野町(の) 村田旅館に宿泊して 熱心に布教に努めた。

斯道会第797号講社結成の結成(明治26年)

(その結果)

同年(明治26年) 3月1日、富田キミが入信し

そこから、将来 よふぼくとして活躍する人たちが次々に入信した。(そして) 明治26年6月、

三武春吉を講元、

野木村吉を講脇とし、

富田キミ、飯田文吉、相原竹治、高橋巳之吉、熊沢紋次郎、恩蔵八百五郎、

などの者たちを周旋方として、

斯道会第797号の講社を結成。(以後、そこを拠点として) 活発な布教を展開していった。

秦野出張所の開設(明治27年)

(斯道会第797号講社結成後、一同は布教に励み)

その結果、多数の信者が出来た。(それを受けて)

明治27年2月26日、勝亦正司を所長として、

(神奈川県) 秦野町 曽屋2530番地に、

天理教河原町分教会・水口支教会・嶽東出張所・佐野原出張所「秦野出張所」の(開設を 天理教教会本部に願い出て) 許しを受けた。同年(明治27年) 6月9日付にて、

丙第1,092号を以って、神奈川県知事からも認可された。

秦野出張所の拡大 〜 三武春吉の2代会長就任(明治31年)

その後、明治31年に至り、(秦野出張所は)

神奈川県中郡大根村字矢名の 高橋惣五郎を講元とする 斯道会第1,023号講社をも合併して、

益々 布教活動は活発化していった。(初代会長) 勝亦正司は、

静岡県駿東郡原里村神場において、斯道会第428号の講元を兼ねていた。

(その後、教勢が拡大し) 明治29年2月28日、神場出張所 設置に至った。(勝亦正司は、

神場出張所 設置後) 神場(の方)に常住し、

秦野(出張所の方)は、時折 長田音五郎や勝亦まきを 巡教にあたらせていた。

しかし、(教勢拡大に伴い 兼務も困難となってきたため)

明治31年4月6日、勝亦正司は (秦野)出張所長を辞任した。(それに伴い) 三武春吉が、(秦野出張所)2代所長となった。

三武春吉の経歴

三武春吉は、

弘化2年(1845) 12月1日、

神奈川県足柄下郡中里村に生まれ、

三武 島之一の長女・チヨの婿養子となった。明治26年3月15日入信し、

明治26年6月、斯道会第797号の講元となり、

活発な布教活動により教勢は大いに奮い、

明治31年4月6日、2代所長に就任した。

三武春吉2代会長就任当時の教勢(明治31年頃)

(秦野の) 教えは、東京・埼玉・千葉・北海道へと 次第に伸び、

(三武春吉が2代会長に就任した) 明治31年には、

君津出張所 (千葉県)、

伊勢原出張所 (神奈川県)、

関東出張所 (神奈川県)、

東武出張所 (埼玉県)、

以上の新設を見るに至った。なお、明治31年(の)はじめ、

飯田文吉は、

神場出張所より 伊豆八丈島の教勢挽回を依頼され、

現地に赴き 布教に専念した。(飯田文吉は) 猛烈な反対の中、敢然と教えを説き、

遂に 半年後には 6人を おぢばがえりさせ、

それを契機に、八丈島の教勢は 次第に回復してきた。

上級・嶽東出張所 教祖殿普請への壮絶な伏せ込み 〜 教会住み込み者の増加(明治32年〜明治34年頃)

明治32年8月15日、

佐野原出張所にて 部内担任者が招集され、

飯田文吉が 秦野(出張所) を代表して 会議に出席した。その際 (上級・嶽東出張所が教祖殿の普請を行う旨が打ち出された。

その会議の場で、飯田文吉は)

嶽東出張所の教祖殿 建築費8,000円を引き受けて 秦野に帰った。(飯田文吉が受けた嶽東出張所・教祖殿建築費を捻出する必要に迫られた秦野出張所一同は、金策工面に奔走。

最終的に)「掛け捨て無尽」をして (嶽東出張所の教祖殿建築費を) 用立てした。(実は) 当時 秦野出張所は、(自教会の) 神殿建築にかかろうと 河原より石の運搬中であった。

しかし (上級・嶽東出張所の教祖殿普請が打ち出されたことを受け)、

(その) 建築を中止し、

専ら、嶽東(出張所) 教祖殿の建築に打ち込んだ。(秦野一同の困難は並大抵なものではなかったが、

我が身、我がことを忘れた伏せ込みが種となり、

その後、秦野の) 教勢は 燎原の火の如く広がった。(そして) たすけられた人々は、

家業を捨て、家屋敷や田畑を売り、

競うように 教会に住み込むようになった。その頃、

明治32年より同(明治)34年までに住み込んだ人々は、

三武春吉・飯田文吉・小沢辰五郎・井上万五郎・富田キミ・臼井栄吉・熊沢紋次郎・佐野喜太郎・高橋惣五郎・相原竹治・野木村吉・相原建次郎・久保寺重太郎・熊沢竹次郎・恩蔵八百五郎・府川栄吉・相原倉次郎・大沢直次郎・山本幸吉・吉田安太郎・鈴木大光・山本金次郎・高橋沢吉・小泉安五郎・窪島彦五郎・芦川市蔵・石田善兵衛・柏木棟八… らであり、

住み込まなかったが、秦野出張所直轄の信者として 当時 活躍したのは、

高橋巳之吉・恩蔵いせ・椎野時蔵・相原銀蔵… らであった。多数の人々が家族連れで (秦野出張所に) 住み込んだので、

実に大家族の共同生活が営まれていった。

1年 数ヵ月で、信者1,000戸より 3,000戸へと ふくれ上がった。

秦野出張所による新規事業の立ち上げ(明治33年頃〜明治34年頃)

明治33年頃

秦野出張所の青年会が、相原米蔵を会長として、

「弘法山開墾事業」をして 畑3町5畝15歩を開墾した。その頃、教会の事業として、

赤坂喜四郎を中心として「(天)煙草製造合資会社」、

また、天野伝蔵を中心として「製糸業」が営まれた。(ちなみに、その頃の秦野の部内教会 新設は 以下の如くである)

明治33年には、

荻野 (後の 御幸鶴) 出張所 (神奈川県)・神調出張所 (東京府)・新橋出張所 (東京府)、

明治34年(1901) には、

上磯出張所 (北海道)・上川出張所 (北海道)・大貫出張所 (千葉県)

以上の設置をみた。(この頃の) 秦野(出張所) の 主なる直轄教会は、

君津・伊勢原・関東・東武・新橋・上磯・上川

以上の 7ヵ所で、

ほとんど、これらの教会が根幹となって、今日 90ヵ所の教会数になっている。

(『天理教事典』1977年版出版当時)

債務超過+事業の挫折=教会資産の喪失(明治36年頃〜明治40年頃)

しかし、嶽東 教祖殿の建築にあたって、

高利金まで借りて(まで)の徹底的なつくしに (秦野一同が完全な一枚岩となって突き進んだわけではなかった。)

修理肥の届かなかった面もあり、(また 受けた額が並々ならぬものだったこともあり) その反動は 大きかった。(秦野出張所では) 借金が重なり、

100余名の共同生活が 支えられなくなった。(そして)

(秦野出張所として取り組んでいた)

「(天)煙草製造合資会社」も「製糸業」も、(ついには) 蹉跌をきたすに至った。

明治36年はじめには、共同生活は解散し、

二つの事業は 閉鎖するの止むなきに至った。また、残念なことは、

明治36年(1903) 3月17日には、

(秦野出張所の) 神殿や付属建物も、境内地も、

借金のために債権者の所有に帰したのであった。以後は、約4年間、

(秦野出張所は) 月々 家賃を払って (教会施設を) 借用することになった。

教会の新天地購入→移転 〜 秦野支教会への昇格(明治40年〜明治42年)

(秦野出張所は)

明治40年12月に至り、

(神奈川県) 秦野町曽屋2404番地の 木造茅葺平家1棟を買収して 移転した。

(教会の資産を全て借金のカタにとられ借家住まいを余儀なくされていた秦野出張所が、4年ぶりに、待望の自前の教会施設を持つまでに回復したのであった)(そして)

明治42年3月9日、「秦野支教会」に昇格。

(秦野支教会 一同は)

引続き 教勢発展に意を注いだ。

三武春吉2代会長の出直し(大正4年)

大正4年(1915) 10月27日、

数々の業績を残し、揺がざる 秦野の基をつくって、

三武春吉は 享年71歳をもって 出直した。

三武春吉2代会長時代の新設部内教会

2代・三武(春吉)会長時代には、

明治37年(1904) に 北海道に 2出張所、

(明治)38年に 北海道に 1出張所、

(明治)40年に 北海道に 2出張所、

(明治)42年に 北海道に 2宣教所、神奈川に 1宣教所、

(明治)44年に 千葉・神奈川に それぞれ 1宣教所、

(明治)45年に 千葉・北海道に それぞれ 1宣教所、

大正2年(1913) に 北海道に 1宣教所、

(大正)3年に 北海道に 1宣教所、

(大正)4年に 北海道に 4宣教所、

以上が設置された。

飯田文吉の経歴

3代会長・飯田文吉は、

(神奈川県) 南秦野村今泉146 番地に生まれた。明治26年4月、眼病にかかり、

神場出張所の長田音五郎のおたすけにより、

(明治26年) 4月10日、21歳で入信した。いんねんを自覚した飯田文吉は、

如何なる困難の中でも たすけ一条に邁進する決意を固め、

ただちに布教をはじめ、

同年(明治26年) 6月、(斯道会第797号の) 周旋方になってからは、一意 布教に没頭した。

飯田文吉の3代会長就任(大正5年)

(大正4年10月27日、三武春吉2代会長出直し後、その後任をどうするか関係者の間で種々調整が行われ、最終的に、上級の命により、飯田文吉がその後を引き継ぐこととなった。

そして) 大正5年1月19日、

飯田(文吉)が(秦野支教会)3代会長に就任した。(飯田文吉は、3代会長就任後) 教会内容の充実と布教に力を注いだ。

教会の移転 〜 最初の神殿ふしん(大正7年〜大正11年)

(秦野支教会は)

大正7年12月25日には、

現在 境内地になっている (神奈川県) 秦野町曽屋2527番地の敷地 (548坪) を買収。

大正9年7月 仮移転の上、ただちに起工。

神殿 (45坪5合) を新築し、ほかに 付属建物2棟を改築。(ふしんは無事に完成し)

大正11年3月28日、神殿落成移転奉告祭を執行した。

新築神殿、関東大震災による倒壊 〜 震災からの復興ふしん(大正12年〜大正13年)

(新たな神殿を建築した喜びに包まれていた 秦野支教会であった。)

しかし、(その喜びも束の間)

大正12年9月1日、関東大震災のため (普請したばかりの神殿及び付属建物は)

無惨にも倒壊してしまった。(かつての借家暮らしの記憶も薄れかけ、自前の教会施設を充実させたばかりの秦野支教会一同にとって、この震災は大きな悲しみをもたらした。新築してまだ一年余りの神殿が瓦礫の山と化した光景を前に、秦野支教会に繋がる一同は 茫然自失の状態に陥った。)

(そのような暗闇の中でも)

飯田文吉(3代会長)は、荒廃の中から復興の意欲を燃やし、

周囲の士気を鼓舞して (秦野支教会)復興の陣頭に立った。

(そして)

(大正12年) 9月26日 起工式を行い、再建にとりかかった。(絶望感に打ちひしがれていた秦野一同も、徐々に立ち上がり)

(再建)工事は 順調に進み、

(秦野支教会は大きな節を乗り越え、復興の象徴としての新たな神殿を見事に完成させた。

そして)

翌 大正13年4月20日、神殿改築奉告祭を 盛大に執行した。

教勢拡大 → 秦野分教会への昇格 〜 教祖殿の建築(大正13年〜昭和12年)

時 あたかも 教祖40年祭活動として 倍加運動が提唱されており、

改築奉告祭執行の年である大正13年より大正15年(1926) までの3年間に、

29ヵ所の教会新設をみた。また、

昭和3年(1928) 7月から10月にかけて、秦野(支教会) の客間兼会長宅 (31.5坪) の建築、

昭和4年 4月から12月にかけて、上級・神場支教会の 神殿建築、

昭和7年 5月、秦野(支教会) の事務所 及び 信者室 (19.5坪) を増築。次々のふしんに 心勇み、(秦野の)教勢は 伸展し、

昭和10年12月16日、

秦野支教会は 分教会に昇格した。昭和11年12月4日、

(秦野分教会は) 神奈川教区主事教会として、2代真柱の巡教を得た。昭和12年(1937) 7月、

(秦野分教会は) 教祖殿 (11.87坪) の建築に着手、

同年(昭和12年) 10月13日 落成奉告祭を執行した。

飯田文吉3代会長の辞任 〜 出直し(昭和13年〜昭和25年)

飯田文吉(3代会長) は、

昭和13年11月2日 (秦野)分教会長を辞任して

長男・飯田実に 後任をゆずった。その後、(飯田)文吉は、数々の功績を遺し、

昭和25年(1950) 10月23日に、78歳をもって 出直した。この埋葬にあたって、

(神奈川県) 秦野町 当局の好意と その有志の活躍により、教会墓地が新設された。

(昭和25年) 翌11月23日、新設の 弘法山墓地に 埋葬した。

飯田文吉3代会長時代の新設部内教会

3代・飯田文吉会長時代には、

大正6年(1917) に 北海道に 2宣教所、

(大正)7年に 東京に 1宣教所、

(大正)11年に 神奈川に 1宣教所、

(大正)12年に 北海道・神奈川に それぞれ 1宣教所、

(大正)13年に 神奈川に 3宣教所、千葉に 1宣教所、北海道に 2宣教所、

(大正)14年に 北海道に 7宣教所、新潟に 1宣教所、東京に 2宣教所、神奈川に 1宣教所、千葉に 1宣教所、

(大正)15年に 北海道に 8宣教所、東京に 2宣教所、神奈川に 1宣教所、

昭和4年(1929) に 北海道に 1宣教所、神奈川に 2宣教所、

(昭和)5年に 北海道・長野に それぞれ 1宣教所、

(昭和)6年に 北海道に 1宣教所、東京に 2宣教所、

(昭和)11年と(昭和)12年に それぞれ 北海道に 1宣教所、

(昭和)14年(1939) に 千葉に 1宣教所が、

以上が設置された。

飯田 実4代会長の経歴

4代会長・飯田実は、

明治28年5月5日、飯田文吉の長男に生まれ、

幼少から親と共に、秦野の苦難の時代を過ごした。殊に、前述した 大正9年着工の 最初の神殿建築には、

若輩の身ながら ふしんの中心人物となったり、

震災による復興建築、また、神場支教会の神殿建築など 大きな役割を果たした。

飯田 実の4代会長就任(昭和13年)

(飯田文吉3代会長の辞任に伴い)

昭和13年11月2日、

(飯田 実が)

秦野分教会(4代会)長となった。

秦野大教会への昇格 ~ 大教会昇格奉告祭(昭和15年~昭和16年)

昭和15年8月3日、秦野分教会は、

佐野原大教会より分離して、大教会に昇格。

(そして)

翌(昭和)16年6月15日、2代真柱を迎えて、(大教会) 昇格奉告祭を執行した。

弘法山 練成道場の建築(昭和18年~昭和20年)

昭和18年は、秦野大教会 創立50周年に当たり、

その記念事業として、弘法山に 練成道場を建築することになった。この(練成道場の) 着工に当たっては、秦野町議会の賛同を得て、

昭和18年7月24日、練成道場 敷地整備に着工した。

(その後、工事は順調に進み)

昭和20年3月、練成道場(52坪) と付属建物(12坪) を完成。

(神奈川県) 秦野市に 献納した。(工事に) 着手(してから)は、

(神奈川県) 東秦野村小簑毛の山林から 檜丸太の山出し、急傾斜の山を崩して 450坪の敷地づくり(を行うという難事業に取り組んだが、

それは) 時節柄、人手や資材の不足と食糧難(が甚だしい時代)で、実に 大事業であった。

おぢば信者詰所の建設(昭和23年~昭和26年)

昭和23年6月頃、(秦野大教会の中で)

おぢばに 信者詰所建設の議(が)起こった。(そこで) まず、同年(昭和23年) 6月、

(奈良県) 丹波市町字丹波市202番地上の建物(65.5坪) の買収を手はじめに、

隣接地の買収と建物の増設を進めた。(そして) 昭和26年11月27日、

2代真柱の臨席のもと、(秦野)信者詰所 開設披露を執行した。

事業挫折により喪失した教会資産、52年ぶりの回復(昭和30年頃)

また、明治36年3月17日に負債のため 人手に渡った敷地(225坪) が、

(喪失後) 52年目に、所有者からの申し入れで 教会の所有に戻った。

新たな神殿ふしん(昭和43年頃~昭和46年)

40余年経った(秦野大教会の) 神殿も (参拝者の増加に伴って) 狭隘を感ずるようになった。

(そこで) 昭和43年5月26日(に) 神殿及び付属建物建築の許しを得(て)、

「たすけふしん」としての使命自覚の上に、(神殿ふしんを)起工した。(そして) 同年(昭和43年) 9月11日 起工式を執行(して)、

翌(昭和)44年 4月16日、上棟式を執行した。(神殿ふしんに取り掛かって以後)

連日 ひのきしんのかけ声は勇ましく、

ひのきしんの出動者は、約14,500名にのぼった。工事(の)進捗に応じ、

2度の「お目標」御遷座=(①昭和43年7月23日・②昭和46年1月22日) を経て、(神殿ふしんは無事完成した。

そして) 木の香 芳しい神殿に

真柱夫妻の臨席のもと、神殿落成奉告祭を盛大に執行した。

神殿 2階建 299.29坪。客殿 平家建 60.6坪。教職舎 3階建 214.2坪。

飯田 実4代会長の職歴 〜 出直し(昭和中期〜昭和52年)

飯田 実(4代)会長は、

神奈川教区の地方委員拝命以来、

支部長、主事、教議員、教区長の要職を経て、教内外に活躍、幾多の足跡を遺し、

齢 満76歳にて現職を去り、蔭から後進の丹精に当たった。

(その後) 飯田 実(4代)会長は、

昭和52年1月24日、83歳で出直した。

飯田 実4代会長時代の新設部内教会

4代・飯田 実会長在任中の新設教会は (以下の通りである)

昭和15年 北海道・東京に それぞれ 1、

(昭和)21年 北海道に 1、

(昭和)22年 神奈川県に 1、

(昭和)23年 北海道に 1、

(昭和)24年 富山県に 1、

(昭和)27年 千葉県に 1、

(昭和)30年 神奈川県・秋田県に 各1、

(昭和)33年 北海道に 1、

(昭和)38年 神奈川県に 1、

(昭和)40年 北海道に 1ヵ所、

以上である。

飯田 豊5代会長の経歴

5代会長・飯田 豊は、

4代会長・飯田 実の長男として、

昭和2年1月28日 誕生した。(飯田 豊は) 青年会 秦野分会委員長をはじめ、秦野の教務の中心となって、教勢発展に尽力し、

昭和41年4月15日、秦野大教会 神殿ふしんの打出し以後は、ふしん委員長として陣頭に立ち、その完成に大いに貢献した。

飯田 豊の5代会長就任 〜 就任奉告祭(昭和46年〜昭和47年)

(飯田 豊は)

昭和46年10月26日、5代会長に就任し、

昭和47年1月21日、真柱夫妻臨席の上、(5代)会長 就任奉告祭を執行した。

新たな詰所ふしん(昭和48年〜昭和50年頃)

(秦野大教会は)

昭和48年 教祖90年祭の打出しと共に、これに添うべく活動を誓ったが、

おやさとの信者詰所の狭隘と老朽化の上から、

(詰所の)建築を願い出て 第50母屋として建築の許しを受けた。

(そして) おやさとふしんの一環として (詰所ふしんに) 着工した。(その後、普請は順調に運び)

昭和49年1月25日、起工式を執行。

同年(昭和49年) 7月25日 上棟式、昭和50年7月(に、無事) 竣工した。5代・飯田 豊 会長が就任してからの教会設置は、

昭和47年、北白石分教会 (北海道) である。現在 (『天理教事典』1977年版出版当時)、

秦野(大教会)は、会長を芯として、

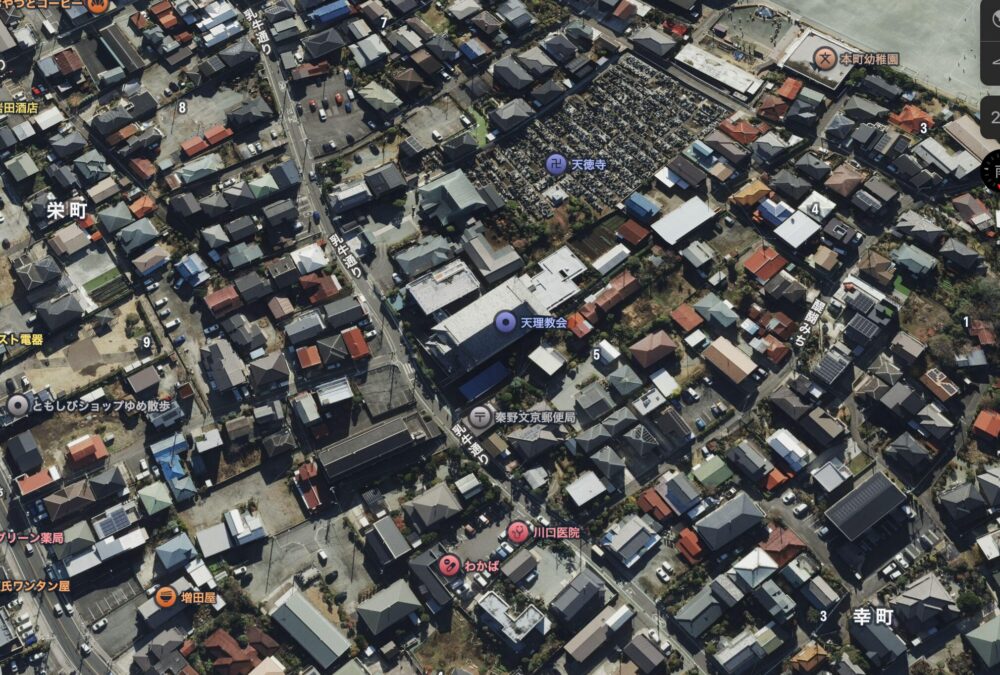

部内教会一つになって たすけ一条に邁進している。〔現住所〕〒257-0044 神奈川県秦野市文京町5番16号

〔電話〕0463-81-0526(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,677〜680)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

75回目の今回は、

「秦野大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』という本の中にも、ほんの少しだけ秦野大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとしてそのまま書写します。

明治二十六年、所用で 静岡県神場から神奈川県秦野を通過した 勝亦正司 (秦野初代) は、路上に扇子が落ちていたのを拾った。

これを よい知らせだとして、長田音五郎をその地へ派遣、布教させた。富田キミ、三武春吉 (同二代)、飯田文吉 (同三代) らが入信し、

翌年、秦野町曽屋に 秦野出張所ができた。

春吉によって 東京、埼玉、千葉へと 道は広まった。秦野は 嶽東の教祖殿普請を機に 教勢が一気に広まり、家業を捨て 家屋敷田畑を売り、信者は 競うように教会に住み込んだ。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,91)

三十二年から一年半ほどの間に 信者は 一千戸より三千戸と ふくれ上がった。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】75回目の当記事では

『天理教事典』の中の「秦野大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回もまた、知らないことばかりでした。

4回前 (第71回)「岐美大教会」

前々回 (第73回)「那美岐大教会」

前回 (第74回)「中野大教会」

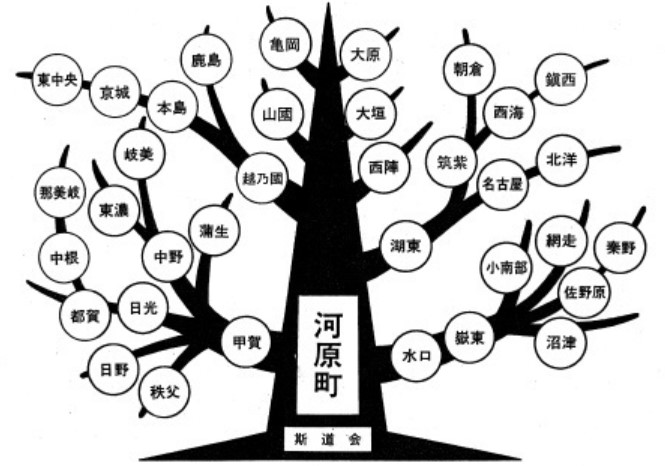

立て続けに「斯道会」系列の大教会について勉強してきましたが、

今回の「秦野大教会」もまた、「斯道会」系列の大教会です。

秦野大教会は、佐野原大教会から分かれた大教会。

佐野原大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

今回勉強した 秦野大教会の上級に当たる 佐野原大教会は、嶽東大教会から分かれた大教会。

嶽東大教会は 水口大教会から、

水口大教会は 河原町大教会から分かれた大教会。

すなわち、

河原町ー水口ー嶽東ー佐野原ー秦野

という流れ。

ちなみに、4回前に勉強した 岐美大教会と 前回勉強した 中野大教会は、

河原町ー甲賀ー中野ー岐美

という流れ。

そして、前々回勉強した 那美岐大教会は、

河原町ー甲賀ー日光ー都賀ー中根ー那美岐

という流れ。

これまで何回も「斯道会」系列の大教会について勉強してきて知っていましたが、

改めて、斯道会の系列は長い… と感じます (^^;)

しかし それは、

「斯道会」初代・深谷源次郎先生により蒔かれた最初の一粒が、

それだけ、広く芽を吹き伸び栄えている、という証だとも言えるわけで…

今更ながら、

斯道会、及び、その礎を築かれた深谷源次郎先生の すごさ、かけがえなさを 感じます。 (^^)

今回の「秦野大教会」解説文の書き写しを通して、私が特に感じたこと、それは――

秦野の皆様は、本当に、ふしんの上に並々ならぬご苦労を重ねてこられたのだなぁ…

ということでした。

何と言っても、明治32年の上級・嶽東出張所の教祖殿ふしんへの伏せ込みの話は重いです。

『天理教事典』「秦野大教会」解説文によると、

明治32年8月15日に 佐野原出張所で開かれた 部内担任者会議の席上、

「上級・嶽東出張所より 教祖殿の普請を行う旨のお打ち出しがあった」と告げられ、

秦野出張所を代表して出席した 飯田文吉先生は、

その会議の場で、嶽東出張所 教祖殿 建築費8,000円を引き受けて 秦野に帰られた…

とのこと。

当時の8千円がどのくらいの価値なのか、ChatGPTに聞いてみました。

問 : 明治30年頃の8千円を、令和7年現在価値に換算するとどのぐらいになりますか?

ChatGPTの答え:

〔明治30年頃の物価感〕

・明治30年頃の「1円」は、 現在の2万円〜3万円程度の価値 と言われています。

公務員の初任給が10円〜15円程度

米10kgが1円弱

そば一杯が0.02円くらい

〔計算〕

・1円 ≒ 2万円~3万円

・8,000円 × 20,000円 = 1億6,000万円

・8,000円 × 30,000円 = 2億4,000万円

〔換算結果(概算)〕:

・明治30年の 8,000円は、

令和7年(2025年)の価値で 約1億6,000万〜2億4,000万円 に相当します。

すなわち、飯田文吉先生は、上級のふしんにあたって、

現在価値で、約1億6,000万〜2億4,000万円 を引き受けられた、ということ‼︎

当時の信者さんがどのぐらい居られたのか分からないし、当時の秦野出張所は飛ぶ鳥を落とす勢いだったようですので、現代と同様の感覚で受け止めることは出来ないとは思うのですが、

それにしても、さすがに これは キツいでしょう…

信仰落第生の私は、率直に そう思いました。

事実、上級・嶽東の教祖殿ふしんへの伏せ込みによって、

秦野出張所は、一時は 教会財産を全て失ってしまう程の状況に 追い込まれました。

その後、皆様の誠真実により、新天地で 新たな神殿ふしんを成し遂げられ、復活されたわけですが、

当時の関係者の皆様は どんな思いだったんだろう…

さまよい人は、そのような感慨を抱かずにはおれませんでした。

以上の、

明治32年の 秦野出張所による「上級・嶽東出張所の教祖殿ふしん」への 桁外れの伏せ込みは、

外形上は、

明治36年に 神殿等の教会資産を借金のカタに取られ 借地 借家暮らしを余儀なくされる、

という結果につながりました。

目に見える部分だけで考えると、どう考えても、理不尽です。

しかし、秦野の皆様は

「信仰」によって、その理不尽を乗り越えられました。

歯を食いしばって 借金を返済され、明治40年には 何とか 自前の土地を購入し 移転。

やっと 借地借家から 自前の神殿を建築ふしんするに至られたのでした。

親のふしんに 自分のふしん――

秦野の皆様の ふしんのご苦労は、これで 終わりではありません。

ここまでのふしんだけでも 並大抵ではなかったと思うのですが、

明治40年のふしんでは手狭になったのか、

大正7年には、新たな敷地を購入して 再び 新たな神殿ふしんに取り組まれました。

そして、そのふしんが 何とか完成し、大正11年に 奉告祭執行。

ホッと一息ついたのも 束の間、

なんと、その翌年(大正12年)には「関東大震災」で 新たな神殿が崩壊してしまいます。 (°д°;)

私なら 完全に心が折れています。

秦野の皆様も、きっと 心が折れかけたのではないか、と想像致します。

しかし 秦野の皆様は、倒れたままではなかった。

そこから立ち上がり、再び 復興ふしんに取り組まれた。

そして、大正13年には 再び 新たな神殿を建てられ 再出発。

…それにしても、本当に、ふしんの連続。

文字通りの「きりなしふしん」‼︎

『天理教事典』「秦野大教会」解説文には、淡々と史実が書いてあるだけですので、

最初サラっと読んだ時には それほど感じることはありませんでしたが、

その後、書き写しするため 何回か読み返す内に、

「秦野の皆様は、よく これほどの中を 心倒さず通り抜けられたものだなぁ… 」

との 感慨深い思いでいっぱいになりました。

目に見える部分だけで考えると 理不尽にしか思えないようなことでも、

それを乗り越えて 前に進むことができたのは 何故なのか――

その原動力となったのは 何なのか――

今も迷い続けて ふらふらするばかりの「さまよい人」は、

その 変わらぬ一筋心・強さを 羨ましく思うと同時に、

ただただ、教えを乞いたい と願うばかりなのでありました。

「きりなしふしん」でネット検索すると、

中山善衞・三代真柱様の『諭達 第3号』のお言葉がヒットしました。

かねてから、「四方正面鏡やしき」と教えられた教えを、些かなりと形に表したいと、

教祖百年祭の旬に、東西礼拝場普請を提唱し、心をふしんして教祖にお喜びいただこうと誓った。

心のふしんの進むにつれて形の普請も進み、形の普請にひのきしんの真実を伏せ込むうちに、心のふしんも一段と進む。

ともに 末代つづく きりなしふしんである。

(※太線は引用者による)

(中山善衞 三代真柱様『諭達 第3号』より)

心のふしんの進むにつれて形の普請も進み、形の普請にひのきしんの真実を伏せ込むうちに、心のふしんも一段と進む。ともに末代つづくきりなしふしん――

秦野大教会の皆様は、きっと、

形の普請への伏せ込みを通して 心のふしんを進め、

世間一般の常識を超えた「神様の世界」に グッと近付かれたのに違いありません。

今の秦野大教会の雄大な姿は、そのことを体現していると考えていいのではないか、

そんなふうに思ったりもしました。

毎回のように「おわりに」の最後の方に書き添える文章の繰り返しになりますけれども、

以上のような 教会の歴史を知った上で 今の雄姿に触れると、

その姿に より一層の重みを感じられますよね。

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで、今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「秦野大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント