Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号77番「中央大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号78番「南紀大教会」について勉強します。

- 南紀大教会(なんき だいきょうかい)

- 初代会長・下村賢三郎

- 下村賢三郎の身上 〜 深谷源次郎との出会い(明治18年頃〜明治20年)

- 下村賢三郎、初めてのおぢばがえり 〜 正心講の結成(明治21年)

- 正心講の拡大に伴う 反対攻撃の激化(明治21年頃〜明治24年頃)

- 動き出す教会設置活動 〜 激しい反対運動への対応(明治24年頃〜明治25年)

- 南紀支教会の設置 〜 開筵式(明治25年〜明治26年)

- 南紀の道の広がり(明治24年頃〜明治27年頃)

- 南紀分教会への改称 ~ 下村賢三郎初代会長の出直し(明治42年〜大正元年)

- 下村正方2代会長の就任(大正元年)

- 下村正方2代会長の身上 ~ 信者詰所ふしん(大正4年~大正6年)

- 婦人会 南紀委員部 & 青年会 南紀支会の発足(大正4年・大正9年)

- 教祖40年祭活動、教勢倍加運動の頃(大正10年~大正14年頃)

- 下村正方2代会長の出直し(昭和2年)

- 下村みわ3代会長の就任(昭和2年)

- 教祖50年祭活動 ~ 南紀中教会への昇格(昭和6年頃~昭和11年)

- 南紀大教会への昇格 ~ 奉告祭(昭和15年~昭和16年)

- 教祖60年祭、戦後復興 ~ 創立60周年記念祭(昭和21年~昭和27年)

- 教祖70年祭活動(昭和27年頃~昭和31年)

- 境内地の拡張(昭和33年)

- 下村みわ3代会長の身上 ~ 下村賢三郎4代会長の就任(昭和33年~昭和34年)

- 教祖80年祭 ~ 下村みわ3代会長の出直し(昭和41年~昭和49年)

- おわりに

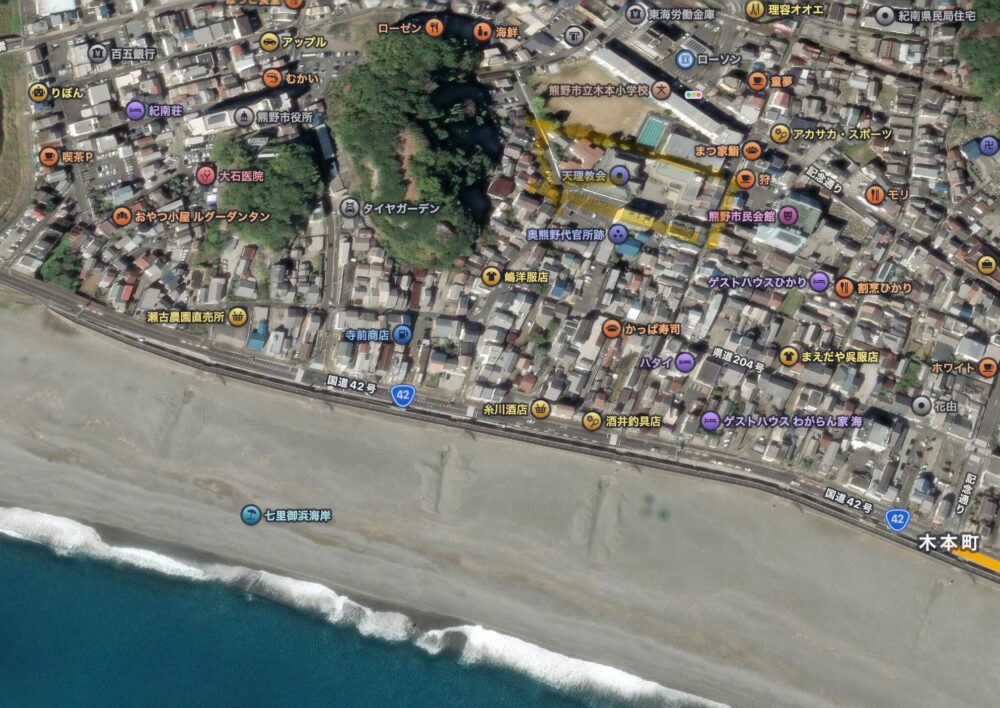

南紀大教会(なんき だいきょうかい)

初代会長・下村賢三郎

後に (南紀) 初代会長となる下村賢三郎は、

弘化2年(1845) 5月3日、

三重県 南牟婁郡(現熊野市) 五郷村 大字大井谷にて出生した。(下村)家は、代々 農業を営み、

曹洞宗を信奉する土地の素封家として知られていた。(下村)賢三郎は、生来 好学の志厚く、謹厳・実直で、

衆人の信望を一身に集め、常に 土地の指導的立場にあった。

下村賢三郎の身上 〜 深谷源次郎との出会い(明治18年頃〜明治20年)

ところが、

明治18年(1885)、41歳頃から 身体すぐれず、

悶々と日を送るうち、

遂に 食道癌と宣告された。あらゆる手段を尽くしたが、はかばかしくなかった。

明治20年の暮、

(下村賢三郎は) 京都の名医を尋ねて 養生に赴く途中、大和の一売薬商人より

「霊験あらたかな天理の神さんを信仰してみたら……」

と勧められた。

しかしその時は、そのまま京都へ向かった。(京都に到着し) 一応 診察して貰ったが、病状は すでに絶望的(とのこと)だった。

(絶望的な病状であると告げられた下村賢三郎は)

病院を出てから、薬瓶を抱えて、

加茂川の流れに 悄然と放心の眼を注いで佇んでいた。そんな時、(たまたま) 通りすがりの見知らぬ男に

(「浮かない顔してどうされたのです?」と) 声をかけられた。

(下村賢三郎が)「病気で困っています」と言うと、

「それは お気の毒です。私は、大和の天理さんを信仰している者です。一度、貴殿も参拝してみては……」

と (その者は) 親切に教えて 去って行った(のだった)。(通りすがりの見知らぬ男からかけられた言葉が気になりながら、

下村賢三郎は) 宿に帰り、何げなく隣の老婆の話を聞いていると、

「この京都に、どんな難病も救けるという鍛冶屋の源さんという人がいる。貴方も行ってみなさい」

ということであった。翌日、(下村賢三郎が)言われるままに (老婆に教えてもらった所を) 尋ねていって見ると、

意外にも、源さんとは、昨日 声をかけてくれた見知らぬ男 その人 (河原町初代会長・ 深谷源次郎) であった。(下村賢三郎は、その人=深谷源次郎から)

「人間の体は 神様からの借り物です。日々 報恩の心で通らして貰いなさい。そして、あなたも 天理へ ぜひ お詣りしなさい」

と やさしく諭され、初めての おさづけを取次いで貰った。過日 (明治20年暮、京都に赴く途上で)、売薬商人から半信半疑で聞いた 天理さんの言葉が、この時、鮮やかに 神の声として (下村)賢三郎の身に染みわたった。

下村賢三郎、初めてのおぢばがえり 〜 正心講の結成(明治21年)

(深谷源次郎から おさづけを取り次いでもらい、強い感銘を受けた下村賢三郎は)

一度、郷里に帰ってから、弟・与四郎を道案内に連れて 大和へ参拝した。

すると、(天理教教会)本部において

「(郷里に) 帰って 講を結びなさい」と、教理を 詳しく説き聞かされた。

そして、(下村賢三郎は)「正心講」の講名を戴いて、(三重県 南牟婁郡) 大井谷のわが家へ帰った。時に、明治21年(1888) 7月12日だった。

正心講の拡大に伴う 反対攻撃の激化(明治21年頃〜明治24年頃)

以来、(下村賢三郎の) 病気も快方に向かい、(下村賢三郎は) 日夜 報恩の念に燃えて努力した。

(その結果)

(下村)賢三郎の伝道の火は 近郷一帯に燃え広がり、

「正心講」結成以来、僅か半年のうちに 370人の講社加入を数えるに至った。一方、教勢の伸展につれて、村人の反対攻撃も 日増に 熾烈を加えてきた。

それは、医薬妨害、寺の維持困難、村の疲弊を来たすなどの理由からであった。(数多くの) 攻撃の中の一つに、

(1)天理教を布教する者には、5円以上50円以下 の違約金を徴収する。

(2)天理教講社(信者)は、村山にて草刈り、薪を拾うことを禁ず。

(3)親類、縁者の礼式を絶つ。

という 講社脱会煽動の規約 があった。(反対攻撃は) かかる 村八分の制裁から、官憲の圧迫、遂には 天理教撲滅運動にまで発展し、

明治24年(1891) 6月(には)、信仰に対する誤解を解いて 村人の理解を深めるために開催した講演会も中断(の憂き目)に遭い、

(正心講) 「全講員 脱会」の調印を 迫られるに至った。

動き出す教会設置活動 〜 激しい反対運動への対応(明治24年頃〜明治25年)

(正心講) 講社結成以来、(そのような) 言語に絶する苦渋の歩みを重ねる中で、

明治24年(1891) 8月、(正心講において)

下村(賢三郎) 講長を中心に、

森岡亀吉・岩井沢吉・中村馬太郎・杉本定蔵・下和田留吉・山本民夫・岡室熊作…

などの熱心な信者達との間で、

真剣に 教会設置の協議が行われた。それには、先ず 教会設置場所が問題である。

本来ならば、当然 (三重県 南牟婁郡) 五郷村にすべきところだが、

反対攻撃の激しさから、将来のことも考慮して、現在地 (大井谷から 東南 約16粁) 木本町に設置する、ということに決定した。明治25年(1892) 2月、下村(賢三郎) 講長が 教会設置出願のため上和した際、初代真柱より、

「『下村が教会設置するならば、首がないぞ』という投書が届いているが、それでも承知か」

と問われた。

(そのような初代真柱からの問いかけに対し、下村賢三郎は)

「たすけ一条のためならば、私一人の首が飛んでも、あとに 8人の教導職 (熱心な信者) がおります。どうぞ設置をお許し下さい」

と答えた。

南紀支教会の設置 〜 開筵式(明治25年〜明治26年)

かくて、(下村賢三郎他 一同の命懸けの熱意によって)

明治25年(1892) 6月12日、

(天理教教会本部より) 南紀支教会 設置の許しを得た。

次いで、同年(明治25年) 8月16日(には) 地方庁の認可をも得た。同年(明治25年)10月には、

(三重県 南牟婁郡) 木本町346 番地に 約440坪 (1,454.54m²) の敷地を購入し、

翌 明治26年6月、

神殿 59坪、付属建物 39坪を 建築竣工し、開筵式を 盛大に挙行した。

南紀の道の広がり(明治24年頃〜明治27年頃)

(正心講は)

これより前、明治24年6月の (講演会中断)事件によって、

正心講員の総脱会を迫られ、潰滅に頻する危機に遭遇した(ことがあった)。

しかし、(それは) 却って 熱心な信者達の布教意欲を駆り立てることになり、

従来の地元、熊野地方の布教から 遠隔地布教へと進展して行った(のだった)。特に、

紀北・志摩・伊勢・三河方面への伝道が、

陸路から あるいは 海路を経て 進められ、

現在の教勢の主軸となっている。南紀支教会 開筵に続いて 約3ヵ年の内に、設置された部内の教会は、

鳥羽・南勢・英虞(崎島)・亀崎・新鹿・神郷・神内・有井・神原・幡豆・飛鳥・一色・碧海・神津・船津・長島・宮ヶ原・佐久島…

などである。

南紀分教会への改称 ~ 下村賢三郎初代会長の出直し(明治42年〜大正元年)

明治42年(1909)、

(南紀支教会は) 南紀分教会と改称された。改称して間もなく、

大正元年 8月16日、

これまで 幾多の荊の道を通ってきた 初代会長・下村賢三郎は、68歳で 忽然と出直した。時に、部内教会数 23ヵ所、教師 110人であった。

下村正方2代会長の就任(大正元年)

初代会長・下村賢三郎 出直にともない、

大正元年 (1912) 10月28日、

嗣子・下村正方が、24歳の若年をもって 2代会長に就任した。

下村正方2代会長の身上 ~ 信者詰所ふしん(大正4年~大正6年)

大正4年、

本部の秋の大祭に参拝した (下村正方) 会長が、

風邪が原因で 病床に臥す身となった。(下村正方2代会長は) このことを機に、

信者が参拝して病気になった時のことを思い、信者詰所の開設を決心した。大正6年 1月、奈良県丹波市町 田部1番地に、265坪 (876.03㎡) の土地を購入。

同年(大正6年) 4月、4間に5間の 2階建の建物を購入、移築し、

南紀分教会 信者詰所を開設した。

婦人会 南紀委員部 & 青年会 南紀支会の発足(大正4年・大正9年)

これより先、大正4年4月には、

天理教婦人会 南紀委員部が結成され、

大正9年4月には、天理教青年会 南紀支会も発会。

南紀における 天理教伝道の両翼として その基礎が確立した。

教祖40年祭活動、教勢倍加運動の頃(大正10年~大正14年頃)

大正10年(1921)、本部より 教祖40年祭(大正15年執行) の提唱と共に 教勢の倍加運動が起こり、(南紀一同 その声に応えて奮闘した。)

(形のふしんとして)

(南紀)分教会の教祖殿新築、

大正14年 4月には 信者詰所も増築 (5間に11間、2階建) 。(布教伝道にも精一杯励み、南紀部内の) 教会も続々設置され 増加した。

遠くは、北海道の崎富をはじめ、赤島・熊野地・紀輪・九鬼・紀名・越賀・注連指・瀑東・伊勢南川・宇治栄・六太夫・勢加 …

と 13ヵ所の設置を見た。

下村正方2代会長の出直し(昭和2年)

こうして部内が活気づいている中、

(下村正方)2代会長は、突然病気となって、

昭和2年(1927) 6月5日、詰所にて出直した。この時、教会 36ヵ所、 教師 295名、よふぼく 977名であった。

下村みわ3代会長の就任(昭和2年)

(下村正方2代会長の出直しは)

まさに 晴天の霹靂だった。(下村正方)2代会長 出直時、

当時2代会長夫人・みわは 35歳で、

17歳を頭に 6女1男を抱え、

部内 36ヵ所の教会を把握して 責任を果たして行くことは 並大抵のことではない と思われた。(そのような並々ならぬ状況下ではあったが) 下村みわは、

(これも) 親神の深い思召と悟り、心を定めて

昭和2年(1927) 7月25日、3代会長に就任した。

教祖50年祭活動 ~ 南紀中教会への昇格(昭和6年頃~昭和11年)

(天理教教会)本部では 教祖50年祭 (昭和11年執行) が提唱され、

昭和6年から、本部 神殿・教祖殿 の建築が始まった。

南紀(分教会)からも 建築用材の献納や ひのきしん団参を送った。(また) 年祭活動の活発化に伴って、詰所の収容力も 増加の必要に迫られ、

昭和9年10月、5間に18間の 2階建 及び 炊事場の新築(詰所)が 完成した。昭和11年 1月14日には、

(南紀分教会は) 南紀中教会に昇格して、教祖50年祭を 盛大につとめた。

南紀大教会への昇格 ~ 奉告祭(昭和15年~昭和16年)

昭和13年12月、(天理教教会)本部より 諭達 第8号が発布され、教義革新の意図が明示された。

それを受けて (南紀中教会内で) 大教会昇格の議が 台頭した。

度重なる協議の末、

昭和15年(1940) 10月6日、大教会昇格の許しを受け、

明けて (昭和)16年 5月10日、(大教会)昇格奉告祭を執行した。この間、

室場・郷浜・新築・富原・和浜・神定・崎花・崎安・飛安・神依・鹿尾・飛春・田曽…

以上の教会が設立され、

時に、教会総数 53ヵ所、教師 530名、よふぼく 1,765名 を数えた。

教祖60年祭、戦後復興 ~ 創立60周年記念祭(昭和21年~昭和27年)

敗戦後の 昭和21年(1946) 4月5日、

真柱を迎えて 教祖60年祭を執行。焼土の中から 希望に燃えて立ち上った 部内信者達は、教会の復興建築と 教勢の倍加に努めた。

昭和26年には、(南紀)大教会の教祖殿 及び 客殿の建築を完成。

昭和27年11月21日、創立60年記念祭を執行。

北は 北海道、南は 九州の果てから 4,000名以上の参拝者を数えて、盛大な祭典であった。この間、

寺津・大牟呂・郷城・大吹・佐久竜・愛知岡・飛光・三木ノ浦・早田・郷葉・飛和一・紀九隅…

以上の分教会が設立された。

教祖70年祭活動(昭和27年頃~昭和31年)

この年(昭和27年)、(天理教教会)本部において、

教祖70年祭(昭和31年執行) を迎えるに当たって、おやさとやかたの普請が 始められた。

(それを受けて) 南紀(大教会)としても 息つく間もなく、このふしんの上に、また 教勢倍増の上に 懸命に努めた。昭和31年 1月、教祖70年祭には、

南紀(大教会)から 3,200人以上の参拝者があった。(この間)

紀愛(元古江)・三憲・吉良・明房・五万岡・依田・熊野宮・熊野瀬・泉横・礫・秋津野…

以上 12ヵ所の 教会設立を見た。

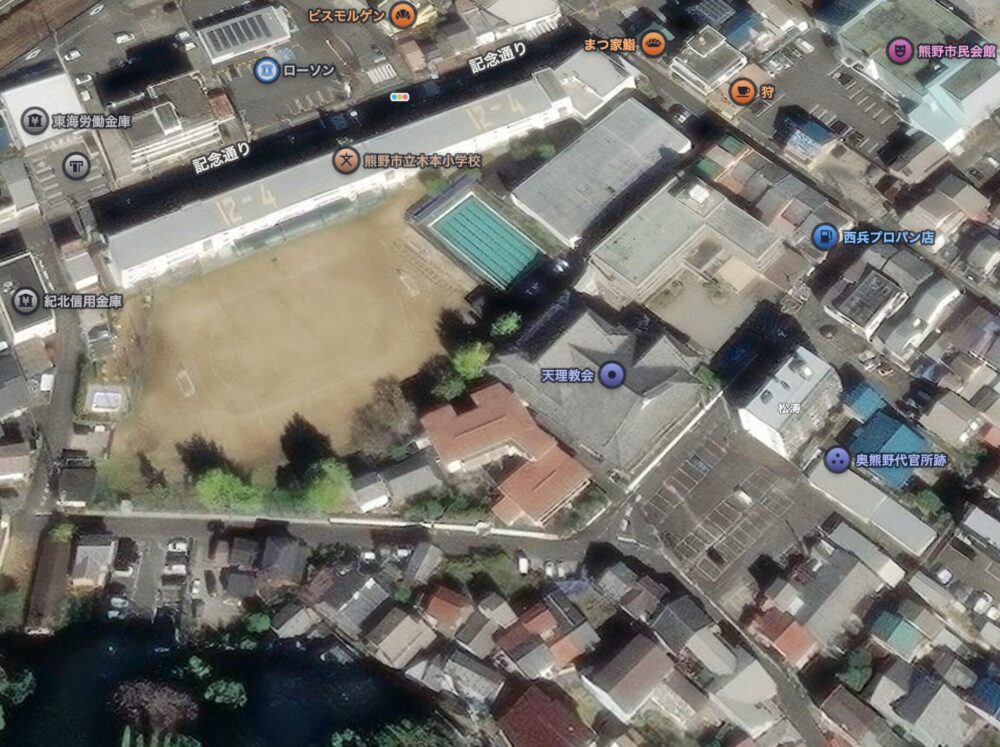

境内地の拡張(昭和33年)

(南紀)大教会の境内地は 440坪 (1,454.54㎡) から始まって、初代・2代会長時代は そのままだった。

もともと (大教会の敷地は) 町道と小学校に取り囲まれ 拡張の望みのない場所だったが、

昭和33年、(隣接する)平屋建の小学校が 近代化され 3階建になったことにより、余剰地が発生した。

(南紀大教会は その)余剰の隣接地を 分譲購入。

(それにより、大教会の境内地は) 総面積1,263.88坪に 拡張された。

下村みわ3代会長の身上 ~ 下村賢三郎4代会長の就任(昭和33年~昭和34年)

昭和33年6月10日、急に (下村みわ3代) 会長が 病気となった。

(南紀大教会として) 早速、役員会議を招集し、30年余の苦労を偲び、一同の遅々たる成人を詫びた。

(そして) 確乎たる 教会運営の機構、布教体制の改革強化を 協議した。(南紀)大教会(役員会議に基づき) 内部の機構改革、布教体制の強化の心定め(を)実行(する)と、

(下村みわ)3代会長は ただちに健康を回復した。(南紀)部内教会 信者喜びの中に、

昭和34年(1959) 5月26日、

嗣子・下村賢三郎 (当時34歳) が、4代会長に就任した。時に、教会数 75、教人 859名、よふぼく 4,590名であった。

教祖80年祭 ~ 下村みわ3代会長の出直し(昭和41年~昭和49年)

(昭和41年には)

教祖80年祭を 感激の中につとめ、

昭和42年(1967) 1月、

80年ぶりの (南紀)大教会 神殿普請が発議された。その準備には 約1年を要したが、

(昭和)43年11月には、

鉄筋コンクリート 地下1階・地上4階:延べ 756.86坪(2,802.02㎡) の信者詰所 (正心寮) を建築。

同(昭和)45年 3月には、

地下1階・地上1階:延 542.99坪(1,794.78㎡) の神殿と、客殿・会長宅:延 263.07坪 (868.28m²) を建築完成。(昭和45年) 同月(3月)21日、真柱を迎え、鎮座奉告祭を執行した。

参拝者は 1万余で、南紀創立以来の盛儀だった。昭和46年11月21日、創立80年 記念祭執行。

昭和49年 3月27日、

3代会長・下村みわが、

82歳の高齢を全うして 出直した。(南紀)部内教会 分布の状況は、

三重県 42・愛知県 24・和歌山県 5・神奈川県 4・大阪府 5・奈良県 2・北海道 2・鹿児島県 2・京都府 2 …

以上である。(『天理教事典』1977年版出版当時)〔出版物〕

『南紀の道すがら』(昭和16年5月)、

『南紀の道』(昭和34年11月)、

『続 南紀の道』(昭和46年11月)、

『なんき』(月刊)〔現住所〕〒519-4323 三重県熊野市木本町346番地

〔電話〕0597-85-2217(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,646〜648)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

78回目の今回は、

「南紀大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』という本の中にも、ほんの少しだけ南紀大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとしてそのまま書写します。

南紀初代・下村賢三郎は、南牟婁郡五郷村大井谷の人である。

食道癌を病み、明治二十年、京都の医者を訪ねたが効なく、

帰途、伯母峰に差しかかる峠道で、どんな難病もたすけて下さる神様があることを語る大和の売薬行商人に会った。同年秋、賢三郎は大和詣りを思いたった。

大和へ行くには東熊野街道の険阻な山道を越えて行かねばならない。

健康人でさえ厳しい旅であったろうその道を、息せき切って歩を進めた。

しかしその時、おぢばへ寄らず、そのまま京都へ向かい、再び診察を受けた。結果は同じであった。京の加茂川の流れに目を落としている時、通りかかった深谷源次郎(河原町初代) に声をかけられた。

奇しき縁といわねばなるまい。翌年、賢三郎はおぢばで山本利三郎より「おたすけに励みなさい」と諭され、大井谷へ帰った。

しかし大井谷は反対が強く、やむなく木本に移った。二十五年、教会設置を初代真柱に願うと、

「教会をつくるなら下村の首はないと投書が来ている」

と言われた。賢三郎はその時、

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,75)

「下村の首一つなくなっても結構です。後ろには二十名の教師がおります」

と答えたという。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】78回目の当記事では『天理教事典』の中の「南紀大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回も、本当に知らないことだらけでした。

南紀大教会は、どこかの大教会から分かれた大教会ではありません。

『天理教教会所在地録』の系統表にも本部からダイレクトに分離したように書かれてあります。

実際にその通りなのですが、

私は、今回の勉強を通して、

南紀大教会初代会長の下村賢三郎先生に初めて天理教の教えを伝え、おさづけを取り次いだのは、

河原町大教会 初代会長の「深谷源次郎」先生だったことを知りました。

明治20年頃、食道癌と宣告された下村賢三郎先生が、一縷の望みをかけて京都の名医を訪ねた。

そこで診察して貰ったけれど、病状は すでに絶望的と言われてしまった。

それで、加茂川の畔で茫然自失となっていたところ、

たまたま そこを通りかかかった「深谷源次郎」先生から声をかけられ、

それが 下村賢三郎先生とお道の出会いとなったとのこと。

なんという 不思議なご縁でしょう‼︎

まさしく「一言のにをいがけは、人の運命を変える」ですね。

深谷源次郎先生の声かけによって、

下村賢三郎先生の運命は 大きく変わったのでした。

深谷源次郎先生と出会い、おさづけを取り次いでもらって、

深谷源次郎先生から、かしもの かりもの 他のご教理を聴いた下村賢三郎先生は 深い感銘を受け、

その後、改めて おぢばがえりをして、たすけ一条の道を決意。

それが、正心講→南紀大教会 へと 繋がっていったわけですね。

以上のような経緯は、

南紀大教会の皆様にとっては 自明の史実なのだと思いますが、私は 全然知りませんでした。

もしも、

下村賢三郎先生が 深谷源次郎先生からお話を聴いた後、斯道会に参拝していたら、南紀大教会は 河原町大教会の部内だった可能性もあるわけで…

不思議なご縁 という感じがします。

下村賢三郎 初代会長が お道と出会うきっかけということを考えるならば、

ある意味、

南紀大教会も、斯道会の一員と言えるかもしれない…

と思ったりもしました。

しかし、

「成ってくるのが天の理」というお言葉もありますし、

その後の成り行きや 現在の姿には、きっと(人間にはわからない) それなりの理由や意味があるのでしょうね… (^^)

また、今回の勉強の中で特に印象深かったのは、下村賢三郎初代会長が教会設置を願った際の初代真柱様とのやり取りに関連した一連の史実です。

明治25年2月、下村賢三郎先生がおぢばがえりして教会設置を願い出ると、初代真柱より「教会を設置したら下村の首はない」という投書が届いている旨が告げられた。

『天理教事典』「南紀大教会」解説文の中に、当時の村の中には以下のような「(正心講)講社脱会煽動の規約」というものがあったことが、村人からの激しい反対攻撃の例として記述されていました。

(1)天理教を布教する者には、5円以上50円以下の違約金を徴収する。

(2)天理教講社(信者)は、村山にて草刈り、薪を拾うことを禁ず。

(3)親類、縁者の礼式を絶つ。

どんだけ天理教を危険視してんねん!という話ですよね。

それほどの反対攻撃にも関わらず、下村賢三郎初代会長は、

「下村の首一つなくなっても結構です。後ろには二十名の教師がおります」と答え、躊躇することなく、教会設置に邁進された。

その部分を読んで、

不謹慎ながら、思わず「カッケー」と唸ってしまいました。

お道の話に感銘を受け、この道を歩むことを心に決めた人であっても、

周囲の人から攻撃され村八分にされたら、当然 怯むだろうし、もう信仰なんてやめよう と思うだろうと思うのです。

少なくとも、私だったら 速攻でやめます。

そんな不安いっぱいの時、

ボスである会長さんが、

俺の首が無くなっても構わん、俺の後を続くものはいくらでもいる、

と言って 敢然と前進してくれたら…

あぁ、この人に付いていこう、この人に付いていけば大丈夫だ、

きっと、そう感じられたに違いありません。

当時の正心講の講員の皆様は、

頼もしいボスの元で、大いなる安心感に包まれたのではないでしょうか。

また 同時に、以上のような史実は、

そこまで村人から反対攻撃されても、それに負けることなく多くの人々を突き進ませるだけのものが当時のお道の中にあった、

ということを示してもいるわけで…

社会から ある程度認知され、

特に 反対攻撃を受けるわけでもない環境の中で 天理教会に参拝できる現代とは、

まさに隔世の感がある、と私は感じます (^^)

その他にも、

下村正方2代会長は、昭和2年に39歳の若さで出直してしまわれ、

その後、当時35歳だった みわ夫人が受け継ぎ、

大教会への昇格を果たした上で、戦中・戦後の動乱期を見事に通り抜け大きく飛躍された、

という話。

また、

昭和33年に下村みわ3代会長が病気となった際、

役員会議を招集し、30年余の苦労を偲び、一同の遅々たる成人を詫びて、内部の機構改革、布教体制強化の心定めをしたところ、下村みわ3代会長が健康を回復した、

という話。

どれもこれも、知らない話ばかりで、

これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、

非常に感動すると共に、とても勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで 今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「南紀大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント