Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号67番「中紀大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号68番「津 大教会」について勉強します。

- 津 大教会(つ だいきょうかい)

- 川本由蔵 初代会長の経歴(万延元年~明治14年)

- 津 大教会の原点(明治22年)

- 川本由蔵の布教活動~初めてのおぢば帰り(明治22年)

- 教勢拡大~天竜講 長野組の結成(明治22年~明治24年)

- 津地方における 天竜講と斯道会の 棲み分け問題(明治25年頃)

- 津 支教会の設置(明治25年)

- 教会の移転新築〜開筵式(明治26年)

- 津の道の広がり(明治27年〜明治28年頃)

- 福島県須賀川における 田中儀八・内藤平治、命懸けのおたすけ(明治28年)

- 出張所の設置、更なる道の広がり(明治29年頃〜明治30年頃)

- 仏教徒・僧侶等による激しい迫害(明治20年代)

- 深刻な停滞時代(明治20年代〜明治30年代)

- 川本由蔵初代会長の辞任、植田一史2代会長就任(明治39年)

- 久保繁蔵3代会長の就任(明治40年)

- 復活の兆し〜津 分教会への昇格(明治39年頃〜明治40年)

- 教勢の完全復活〜教祖40年祭活動の頃(大正初年頃〜大正15年)

- 久保繁蔵3代会長の出直し(昭和2年)

- 久保芳雄4代会長の就任(昭和2年)

- おわりに

津 大教会(つ だいきょうかい)

川本由蔵 初代会長の経歴(万延元年~明治14年)

後に 津大教会 初代会長となる 川本由蔵は、

伊勢国 安濃郡 長野村 字南長野、森井七左衛門の5男として

万延元年(1860) 3月20日に生まれた。明治14年(1881)

(川本由蔵) 21歳の時、川本家の婿養子となり、たいと結婚。

養父・由松の農業の手伝いをして 平和な日々を送っていた。

津 大教会の原点(明治22年)

(川本家の婿養子となった川本由蔵は、養父・由松の農業の手伝いをしながら 平和な日々を送っていたが)

(明治21年後半に誕生した) 次男・種蔵が、

生後80日足らずで ジフテリヤを病み、命旦夕に迫(るという事態に見舞われてしま)った。その時、

以前より懇意にしていた 大和高田の金物行商人・安田治三郎が、

思いがけなく 川本家に顔を見せた。安田治三郎は、

「実は、私の枠の肺病を、池田の天理さんに救けてもらった。あなたも、天理さんにお願いしてみては(どうか)」

と、入信をすすめた。(そこで) 早速、1時間のお願いをかけた。

そうしたところ、(なんと) 3時間後に 危篤となっ(てしまっ)た。(川本由蔵は、すっかり)驚いて、再度、朝までの願いをした。

(そうした)ところ、(川本)種蔵の病気は あざやかに治癒したのだった。時に、明治22年(1889) 旧正月27日。

「津」の信仰の種は、ここに 蒔かれたのである。

川本由蔵の布教活動~初めてのおぢば帰り(明治22年)

川本由蔵は、

一度 親神様のご守護に触れてからは、

農業の傍ら、近隣の人々に、わが子を救けられた喜びを伝えずにはおれなかった。(川本由蔵がたすけられた喜びを伝え歩く中で)

明治22年2月、

(伊勢国 安濃郡)長野村・斎藤勝平の息子の嫁の中風がご守護を頂いた という不思議なたすけが現れた。

その噂は、長野村を中心に、(伊勢国) 安濃郡 及び 津地方まで広まった。同年(明治22年) 4月には、

(不思議なご守護を目の当たりにした川本由蔵は)

山下房吉ほか 2名と共に、

郡山(分教会) の神殿上棟式に 参列の後、はじめて おぢばに参拝した。

教勢拡大~天竜講 長野組の結成(明治22年~明治24年)

不思議な救けは 次々とあり、

上級・中和(支教会) からも 度々 巡教をうけ、布教は益々熱を帯び、

一志(中勢)・鈴鹿・四日市(北勢)へと 急速に浸透して、

入信する者は 日に日に増加していった。かくて、明治24年12月、

講社の数、実に 数百をかぞえるに至り、

郡山・平野楢蔵会長の命によって、川本由蔵を講長として、

正式に「天竜講 長野組」が結成された。

津地方における 天竜講と斯道会の 棲み分け問題(明治25年頃)

しかし この頃、

津地方 及び 北勢にかけて(は)、斯道会 (河原町) 系統が すでに教線を張っていた。(天竜講 長野組は、斯道会と) 互いに親密な交渉を保って布教していたが、

(三重県)津市に 天竜講系の教会を設置する動きを見せてくるようになると、

講社の所属が 切実な問題として 表面に浮かび上がってきた。よって、明治25年8月、

天竜講の郡山平野会長、斯道会 河原町の深谷会長が、それぞれ 役員を帯同して 来津。

(三重県) 津市 東町(の) 村田屋旅館にて、講社整理の談じ合いを行った。

(その結果)

津市内の大部分を「斯道会」、

津市外の講社を「天竜講」へ所属させる、

ということで 双方合意。問題が解決された。

津 支教会の設置(明治25年)

これに先だち、

同年(明治25年)春より 数回、

郡山(平野楢蔵)・中和(植田平一郎) の両会長などが 川本(由蔵)宅に出張し、各地(の) 講元・講社を召集。

(そこで) 再三、教会設置の相談があったが、

その設置場所について、意見が対立し(て なかなかまとまらなかっ)た。そこで、(平野楢蔵) 郡山会長の裁定により、

ひとまず (三重県) 津市に支教会を設置し、

教堂を建築の際(に)、再び 場所の相談をする(という)ことになった。かくて、

斯道会との交渉も、講社内の内紛も 表面上納まったので、

いよいよ 本格的に設置の準備にとりかかり、

(そして、準備整い)

明治25年8月16日、

川本由蔵を会長として、

(三重県) 津市 門前町4番地・正木梅吉の持家へ

「津 支教会」設置の許しを受けた。

教会の移転新築〜開筵式(明治26年)

そして、ただちに 教会移転新築の相談をはじめ、

再三 地所選定について神意を伺い、

(三重県) 津市 丸の内南町2128番地の畑地を買収することとなった。翌(明治)26年 新春から

神殿 及び 付属建物の建築にかかり、(工事は順調に進んだ。そして) 早くも 同年(明治26年) 7月13日、

郡山(平野楢蔵)・中和(植田平一郎) の両会長を迎えて、

盛大に 開筵式を執り行った。郡山(の)平野楢蔵会長は、

「伊勢路に道がついたことは、日本国中 道がついたのと同じや」

と 喜んだという。

津の道の広がり(明治27年〜明治28年頃)

開筵式後、教勢は益々拡張し、

明治27年には、玉垣(北勢)・四日市・久居、

同(明治)28年には、南勢 (一志)、

などの布教所が 相次いで設置された。

そして、白熱した信仰は 一層盛り上がり、

一斉に 他国布教へと 乗り出して行った。ここに 津(支教会) は、

画期的な躍進を見ることとなったのである。すなわち、

明治27年には、(愛知・長野方面へ) 井面政太郎・中山惣八・別所末次郎・駒田京平・渡辺喜市らが、

(滋賀・長野方面へ) 久保繁蔵らが、同(明治)28年には、

(福島・青森方面へ)

田中儀八・内藤平治・小宮亀吉・内藤源三郎・宮村専吉・松田政治郎・久保繁蔵・北角柳吉・伊藤政吉・倉田権三郎・小西雲松・森政治郎・籠井久吉・真田重太郎らが、

(神奈川・千葉・山梨の関東方面へは)

北角安治郎・山下房吉・正木梅吉・大西勇三・井上文治・小林才五郎・小津新蔵・服部橋松・川合勝平らが、

(愛知・東海方面へは)

谷直太郎・森藤三郎・浅井七三郎・服部橋松・前田鉄次郎・清水益吉・藤田与惣松らが、勇躍して それぞれの地に向かった。

福島県須賀川における 田中儀八・内藤平治、命懸けのおたすけ(明治28年)

(その)中でも、

海路東上し、水戸の大洗へ上陸した 田中儀八・内藤平治 の活躍ぶりは、

今日でも 語り草として伝えられている。

田中(儀八) と 内藤(平治)は、

明治28年3月、

未だ 寒風吹きすさぶ 須賀川(福島)の町で布教していた。(その中で) 旅宿を業とする 中村みつの一人娘・ギン(啞者) に巡り合い、そのおたすけに取り掛かった。

その頃、津の教会に、内藤平治より

「21日の間に 啞者の娘を救ける と引き受けた。

もし、私にその徳なく ご守護が頂けぬ場合は、切腹して申し訳をする。その折は教会に残した妻子をよろしく頼む」

との 手紙が舞い込んだ。

驚いた役員一同は、郡山の平野(楢蔵) 会長に相談した。(そうした)ところ

「何も心配はいらん。無い人間をおつくり頂いた神様や。啞者の娘 救けるのが楽か、命投げ出してでも啞者を救けたい という真実の者を殺すのが楽か、考えてみい。きっと21日の内に あざやかなご守護を下さる。」

との返答であった。そこで、役員一同(は) 水ごりを取ってお願づとめをすると同時に、

小宮亀吉・内藤源三郎 両人を、急拠 応援のため派遣した。(小宮亀吉・内藤源三郎) 両人が (三重県津市から福島県の) 須賀川に到着したのは、

21日の満願に あと 2日(の時) であったという。(そして、21日の満願日を迎えた。

一同が固唾を飲んで見守る中、中村ギンは…静かに口を開いた。

中村みつの一人娘・ギンは、

田中儀八・内藤平治 両名の命を掛けた祈りと、遠く離れた伊勢の地で 水ごりを取り お願いづとめをして救済を願った 津役員一同の誠真実を 神様にお受け取り頂いて、

奇跡的なご守護をいただいたのであった。)

出張所の設置、更なる道の広がり(明治29年頃〜明治30年頃)

かくして

(啞者が口を開くという) 不思議な救け(を目の当たりにしたこと)により、周囲の村人達の入信する者 あとを断たず (という状態となった。)たちまち 数百軒の講社が出来、

翌(明治)29年1月30日(には)、早くも 出張所の設置となった。この福島の須賀川を初め、

(明治)29年には、

青森の 津軽、愛知の 神坂と春日井、長野の 高遠、神奈川の 東浜、三重の 菰野と櫛田、

以上の8ヵ所。翌(明治)30年には、

千葉の 房総、神奈川の 稲毛、岐阜の 恵那、愛知の 明春、

以上 4ヵ所。布教所が 続々と設置された。

(また) 久保繁蔵ほか 多数の布教者によってつけられた 津軽の伝道は、

葛西亦蔵により、後の 津軽大教会へと発展することになる。

仏教徒・僧侶等による激しい迫害(明治20年代)

一方、仏教徒、僧侶による迫害は、

講社結成当時より 数々の痕跡を残している。もともと北勢、中勢は、

真宗各派の勢力が盛んな土地である。仏教徒、僧侶のさまざまな妨害に対して、寺まで押しかけ乱闘になることもあり、喧嘩沙汰が絶えなかった。

村人の反対攻撃の多くは、

仏教徒、僧侶の煽動によるものであった。明治23年7月、

川本(由蔵) 初代会長の次男・種蔵が出直したが、

葬儀には、信者以外の村人は 誰一人参列しなかった。また、おつとめの妨害、講話中の投石など 種々あり、

(津の) 布教者が、郷土をあとに 日本国中へ布教地を求めたのは、

これらの村八分なども その一因だったのである。同(明治)27年には、

天理教撲滅 講演大会が、四日市、伊勢神戸にて開かれている。官憲の干渉は、(明治)29年 内務省の秘密訓令が発布される以前からあったが、

津支教会には、同年(明治29年)

「久居の宮村、津軽の葛西 両人が秘密訓令により 警察に拘留さる」

という 1件のみが、記録に残されている。

そして、拘留により 一層布教熱は高まった、と (記録に)ある。これらの仏教徒、僧侶、村人、官憲などによる迫害は、

「我身どうなっても」という 神一条の信仰に徹した求道に燃えた人々には さしたる影響はなかった。

しかしながら、一般信者の中には、このため 信仰を躊躇する者も 続出した。

深刻な停滞時代(明治20年代〜明治30年代)

また、他国布教に専念した結果、莫大な経費を消耗し、

それに 支教会設置当時の借財もあって、

財政の困窮が切実な問題となった。その上、

教会内では 会長と役員間にしばしば問題が起こり、

教勢は 火の消えたかの如く 沈滞していった。そのため、川本(由蔵) 会長は、一時 郡山へ引き揚げ、

住込みの役員も 次第に教会を去るなど (すっかり教会は停滞ムードに覆われてしまった。)(津 支教会は) 日々(の) 神様のお燈明すら上がらぬ程 窮乏のどん底に落ち、

心ある 一〜二の役員・部内教会長らが 交替で 神様のお守りをする状態であった。この間、教勢の挽回策として、

明治31年秋、川本(由蔵) 会長を 郡山より迎えて

教祖殿、客間 及び 事務所の普請にかかり、

(無事に、明治)33年3月 竣工した。

(そして) 本席・初代真柱の臨席を得て、盛大に 落成奉告祭を執行した。しかし、多額の負債は償還出来ず、益々 財政を圧迫し、

遂には、付属建物 及び 家具類全部を差押えられるなど、

難局が続くのである。

川本由蔵初代会長の辞任、植田一史2代会長就任(明治39年)

こうした内外の困難な状況が収束する気配は なかなか見えず、

明治39年(の) 教祖20年祭まで(に津支教会においては) 26ヵ所の教会が開設されているが、

最初の 4ヵ所を除いて、伊勢地方には わずか 2ヵ所の教会が設置されたのみであった。かく(なる状況を見)て、

当時、中和(分教会) 整理の任務を担当していた 平野(楢蔵) 郡山会長は、(停滞した津支教会復活のために動いた。)津(支教会) の教勢を回復しようと、

多年、津の教会に尽力を果たした 川本(由蔵) 初代会長を、

(明治39年の) 教祖20年祭直後、上級・中和(分教会) へ引き揚げ(させることとした。

そして)、明治39年3月27日、

(津 支教会2)代会長に 中和役員・植田一史を定め、事の整理にあたらせ(ることとし)た。

久保繁蔵3代会長の就任(明治40年)

翌(明治)40年、

(川本由蔵) 初代会長(の) 辞任後、

(津 支教会)役員一同は、

一時(的な対応として 上級 中和の役員である) 植田一史を2代会長とし(て戴い)たが、(いつまでもそのままで良しとしていてはならず との考えを共有していた。そこで、役員一同は) 平野楢蔵 郡山初代会長、植田楢松 中和会長と協議の上、後任会長の選定を急いだ。

(その結果、津 支教会) 創立当時からの役員・久保繁蔵に就任を要請することとなった。

久保繁蔵は、その任にあらずと固辞したが、

一同 重ねての懇請もあり、(最終的に)会長を引き受ける意を決したのであった。(そして) 明治40年9月13日、許しを得て

(久保繁蔵が) 3代会長に就任した。

復活の兆し〜津 分教会への昇格(明治39年頃〜明治40年)

会長問題も解決し、前年の(明治)39年夏には、

浅井七三郎らの奔走により、

事務所ほか 付属建物の差押えも解かれ、

教会も やや小康を得た。明治42年3月1日に、津は 分教会となった。

教勢の完全復活〜教祖40年祭活動の頃(大正初年頃〜大正15年)

その後、大正初年にかけて、

二〜三の役員が 全財産を挙げて教会に住み込み、

離散していた役員も 再び教会に帰って来た。部内教会も 追々回復して、

ようやく 財政整理を完了するまでになった。これより 教勢は次第に不振を脱し、

大正5年(1916) 教祖30年祭には、

部内教信者 800余名の団体が、初めて おぢばへ帰参した。大正10年、教祖40年祭が打出されるや、

当時 上級の詰所の建築中であるにもかかわらず、

会長 初め 役員一同、休む暇なく 必死に年祭活動に邁進した。教会に活気が張れば 自ずと人も集まって来て、

参拝者も 必然的に増加の一途を辿った。

(大正)15年の教祖40年祭には、各地より帰参する者2,500余にのぼった。

この教祖40年祭活動によって、津(分教会) の部内教会は、

39ヵ所より 90ヵ所に 飛躍的発展を見たのである。

久保繁蔵3代会長の出直し(昭和2年)

昭和2年(1927)正月、

(久保繁蔵)3代会長は、

(春季)大祭前より風邪気味にて (おぢばへ)帰参出来ず 静養していた(のだ)が、

同(昭和2年1月)29日、突然、心臓麻痺で出直した。

享年79歳であった。思えば、明治23年入信以来、約40年間、

津の草分けの頃から、

事情によるどん底の中、財政の立直しと教勢伸展(の上)に

(久保繁蔵3代会長は その)一身を捧げた(のだった。

文字通り、神一条の)生涯であった。(昭和2年) 2月1日、

中和大教会長 斎主のもと、

部内教信者多数 参列して、盛大に葬儀が執り行われた。

久保芳雄4代会長の就任(昭和2年)

(久保繁蔵)3代会長の遺志もあって、

4代会長には、久居分教会長・北角安次郎の 次男・芳雄を推すこととなった。(北角芳雄は) 当時、学業半ばであったが、

(久保繁蔵)3代会長の養子として入籍し、

昭和2年(1927) 2月25日、(4代)会長任命の許しを受けた。(そして、昭和2年) 4月22日、

(三重)教務支庁長・梶本宗太郎本部員、植田楢松・中和大教会長などの臨席を得て、

(4代会長)就任奉告祭を執行した。

久保芳雄4代会長就任後〜創立80周年記念祭(昭和2年頃〜昭和47年)

以来、(久保芳雄)4代会長は、

先代の遺志を受けつぎ、役員・部内教会長 共々に 一手一つとなって、

たすけ一条に、 津の発展に、力を注いだ。その間、

分離、大教会昇格、戦災、移転建築など、

幾多の難関を乗り越えてきた。

昭和初期(昭和4年〜昭和9年頃)

昭和4年10月1日、2代真柱が、津に初めて巡教。

昭和6年3月1日、(久保)芳雄は 宇治山田へ 単独布教に出た。

昭和9年1月22日には、名称 百ヵ所記念祭を 執行した。

中和大教会からの分離、津 中教会への昇格(昭和14年)

昭和14年3月26日には、中和大教会より分離昇格し、津中教会となった。

(当時、部内教会は 64ヵ所)こうした時、

津軽分教会が、中和大教会へ 所属変更をした (部内教会数は 47ヵ所に)。

津 大教会への昇格〜奉告祭(昭和15年〜昭和16年)

昭和15年4月28日、大教会昇格の許しを受け、

翌年(昭和16年)の3月8日には、津大教会 昇格奉告祭を 盛大に執行した。

創立50周年記念祭(昭和17年)

こうして、部内充実し、意気が上がる中で、

更に同(昭和)17年10月23日、創立50周年記念祭を執行し、

津 大教会にとって 喜びの日が続いた。

戦災からの復興(昭和20年〜昭和26年頃)

しかしながら、

昭和20年、第2次大戦の終末の 7月28日に 大教会(が)被災(し)、

神殿 及び 付属建物が全焼(した)。

(また) 部内15ヵ所も被災 という不幸が起きた。こうした中で終戦を迎えたが、

(津 大教会は)部内結束して、この難局を切り抜けようと(努めた。)同年(昭和20年)の12月25日には 仮神殿を建築。

昭和23年7月28日に、移転建築の許しを受け、

翌(昭和)24年4月15日、(三重県)津市 佐伯町岩田626へ 教会移転を完了した。同年(昭和24年) 9月23日、神殿起工式を行い、

昭和26年12月3日には 神殿 及び 付属建物も完成し、

復興奉告祭を 盛大に執行した。

昭和中期の動き(昭和32年頃〜昭和47年頃)

こうした中で、部内教会は充実し、

昭和32年4月30日、青年会 津分会 復元第1回総会を開くなど、活動が活発となってきた。昭和36年10月22日、神殿お守所、真柱室、信者室、食堂ほか 増築完了。

昭和45年1月25日、第17母屋として (津・八木詰所) 普請の許しのもと

翌年(昭和46年) 第17母屋 竣工。

津詰所を開設した。昭和47年6月23日には、創立80周年記念祭を執行した。

現在(『天理教事典』1977年版出版当時)、

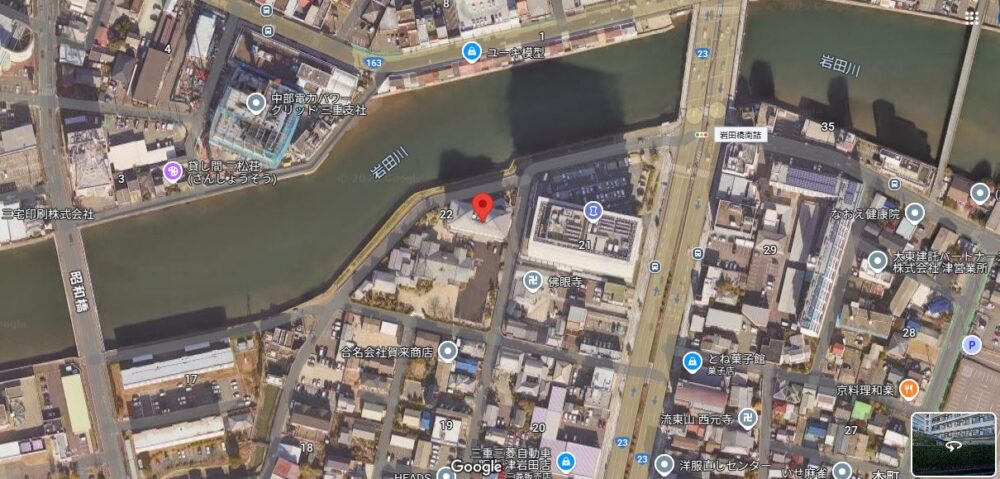

部内の教会、よふぼく、信者が心を一つに揃えて、世界だすけに奔走している。〔現住所〕〒514-0838 三重県津市岩田22番18号

〔電話〕 059-228-3210(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,526〜529)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

68回目の今回は、

「津 大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも 津大教会に関する記述が ほんの少しだけ書いてありましたので、自己覚え書きとして書写します。

津 の道は、

明治二十二年、(三重県) 安濃郡長野村の 川本由蔵の二男が ジフテリアにかかった時、

大和高田から来た 金物行商・安田治三郎にたすけられたことに始まる。ここからさらに 久保繁蔵らが 津軽の道を開いた。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,78

津 大教会は、中和大教会から分かれた大教会ですね。

中和大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】68回目の当記事では

『天理教事典』の中の「津 大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回もまた、知らないことばかりでした。

津 大教会は 中和大教会から分かれた大教会で、中和大教会は 郡山大教会から分かれた大教会。

ということで、津 大教会は、

郡山大教会『天龍講』の流れを汲んだ大教会 ということですね。

今回の書写学習を通して、

津 大教会の創設には

平野楢蔵・郡山大教会 初代会長が 深く関与しているのだ

と知りました。

まず、

三重県 津地方に 天理教の教えが広がり 講社がかなり増えたので、それを束ねよう という声が高まった。

その際には、

平野楢蔵先生の命によって、

川本由蔵先生を講長として「天竜講 長野組」が出来た。

それが、

天理教全体の「教会設置」ムーブメントの際に 『教会』へと発展するにあたって、

同地域で 同様の勢いを見せていた、いわゆる競合組織とも言える『斯道会』との間で、

個別の講社がどちらに所属するか という問題が起きた。

今のような はっきりした 縦の系列が出来上がる前の、

組織の揺籃期ならではの事情、

という感じですね。

初期の天理教は どこの大教会の所属かというのは 非常にゆるいものだった という話の正しさが、こういう史実からも 窺える気がします。

で、その事情解決のため、

天竜講・平野会長、斯道会・深谷会長、

両者のトップ会談が 村田屋旅館にて行われた。

不謹慎ながら、

外見上は、

かつて 侠客団体の親分だった 平野楢蔵先生が 縄張り(笑)をめぐって 旅館で競合団体と折衝を行う…みたいな感じにも見えて、

これが もし映画なら絵になるなぁ…

等と 思ったりもしました (^^)

冗談はさておき、

平野楢蔵先生と深谷源次郎先生のトップ会談の結果、

三重県 津市内大部分の講社が「斯道会」、

津市外の講社が「天竜講」

ということで相談がまとまった。

で、その際「天竜講」に所属した人々の末裔が、

今の「津 大教会」の人たち。

そういうことだったのですね。知りませんでした。

また、

津 支教会を設立するにあたって、

その設置場所をどこにするか で揉めて なかなかまとまらなかった際にも、

平野楢蔵先生が 事態収集に力を発揮されたとのこと。

設置場所をどこにするか それぞれ思いがあるとは思うが、

ひとまず 津市 門前町の 正木梅吉先生宅に設置しておいて、

教堂を建築する際に また改めて話合ったらいい。

そう裁定を下し、行き詰まった教会設置を前に進めたのが、平野楢蔵先生だった。

平野楢蔵先生の カリスマ性によって、混乱が収束したのでしょうね。

そう考えると、

津 大教会は、中和大教会から分かれた大教会でありますが、

一面では、

平野楢蔵という 偉大なるカリスマによって生み出された教会 という側面も持っている、

という感じがします。

また、明治28年の 福島県須賀川における 田中儀八・内藤平治 両先生の命懸けおたすけの逸話も、深く印象に残りました。

「21日の間に 啞者の娘を救ける と引き受けた。

もし、私にその徳なく ご守護が頂けぬ場合は、切腹して申し訳をする。

その折は教会に残した妻子をよろしく頼む」

との内藤平治先生の手紙。

受け取った 津 支教会の先生方は、さぞや驚いたことでしょう。

で、その際の平野楢蔵先生の返答。

「何も心配はいらん。無い人間をおつくり頂いた神様や。啞者の娘救けるのが楽か、命投げ出してでも啞者を救けたい という真実の者を殺すのが楽か、考えてみい。神様はきっと21日の内にあざやかなご守護を下さる。」

なんという頼もしいお言葉‼︎

カリスマである平野楢蔵先生のお言葉に、一同はどれほど勇気づけられたことでしょうか。

とはいえ、約束の日までの期間、田中儀八・内藤平治 両先生は言うに及ばず、一同 気が気でなかったはず。

そして、満願の日。

このつとめ せかいぢううの たすけみち

をしでも ものを ゆハす事なり (4-91)

の御神言の通り、啞者の中村ギンは 鮮やかにご守護を頂いた。

ここまで読んだ時、私は、

当シリーズ前々回(第66回)「香川大教会」の勉強をした際のことを 思い出しました。

その回で私は、

香川大教会初代会長・北嶋友三郎先生の失明した眼のご守護を頂くために、

撫養の 麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生が、

文字通り、命を懸けたおたすけをされたことを知りました。

麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生は、

北嶋友三郎先生の養父に、友三郎先生が道一条に進めば必ず眼は見えるようになる、もしも失明をおたすけ頂けなかったら首を差し出す、

と 命を懸けたおたすけをされたのだということを学びました。

そして、その後 見事に奇蹟的なご守護を頂くことができて、

それにより 北嶋友三郎先生は 晴れて道一条となって 引田集談所に戻り、

それが発展したのが 今の香川大教会なのだ、

ということを、(第66回)「香川大教会」の回で学びました。

(ぜひ、天理教各教会の歴史探索(第66回)【香川大教会】も読んで見てください (^^) )

その、撫養の 麻植房次郎・玉垣多伝次両先生による 香川大教会初代会長・北嶋友三郎先生への命懸けのおたすけが行われたのは、明治26年。

そして、今回学んだ、

津の 田中儀八・内藤平治 両先生による 中村みつの一人娘・ギンへの命懸けのおたすけが行われたのが、明治28年。

これらの史実は、

明治20年〜30年代、この頃のお道 (天理教)では、

人様にたすかって頂くために自らの「命を懸ける」という、

今では考えられないほど真剣な行為が 日本中 至るところで行われていた、

ということを示しているように思われます。

私は、当シリーズ前々回(第66回)「香川大教会」の「おわりに」の中で、次のように書きました。

後世に生きる私たちは、

北嶋友三郎先生の眼は 奇蹟的なご守護を頂いて再び光を取り戻した、と知っています。

だから、

「麻植房次郎・玉垣多伝次両先生はすごい、さすがだ…」

等と 無邪気にその偉業を讃えられます。しかし、その当時 リアルタイムでその場面に関係していた人々にとっては、一寸先は闇。

先のことは何もわからないのです。それにも関わらず、麻植房次郎・玉垣多伝次両先生は、

首をかけて、すなわち命をかけて、北嶋友三郎の道一条を訴えられた。これは、現代の価値観に生きる私たちの理解を超えた部分のように 私には思えます。

首を差し出せるということ、

それは、麻植房次郎・玉垣多伝次両先生の中には、心の底から「ご守護は頂ける」という確信があったということ。

麻植房次郎・玉垣多伝次両先生は、

それほどまでの強い信念を それまでの信仰生活の中でつかんでおられた、

ということを意味していると言ってよいでありましょう。いまだに、天理教の信仰に強い信念を持つことができずに フラフラ彷徨い続けている私などは、

首を差し出せるほどの確信を持てる心境に到達された麻植房次郎・玉垣多伝次両先生に、ただただ強い憧れを抱くのであります。

どうしたら、そのような心境に近付くことが出来るのでしょうか…今回、香川大教会の初期歴史の書き写しを終えた今、

(さまよいブログ > 天理教 各教会の歴史探索(第66回)【香川大教会】より)

命をかけられるほどの強い信念をつかむことの出来る歩みを模索していけるといいなぁ…

そんな考えに包まれたのでありました。

上記、当シリーズ前々回 (第66回)「香川大教会」における記述の中の、

『麻植房次郎・玉垣多伝次』両先生の部分は 今回の「津 大教会」書写学習の中で知った『田中儀八・内藤平治』 両先生に、

そして『香川大教会』の部分を『津 大教会』に、

そっくり 置き換えることが出来そうです。(^^)

「おわりに」が長くなってしまったので、このあたりで切り上げたいと思いますが、

最後にもう一つだけ、私が感じたこと、感想の付け加えを。

川本由蔵 初代会長が 役員との摩擦を生じて 上級・中和に引き揚げることになって、

中和役員の植田一史2代会長を間に挟んで、

その後、津支教会 創立当時からの役員・久保繁蔵先生が3代会長となったあたりの史実に触れて 感じたことです。

津 支教会の礎を築いた川本由蔵先生が 会長を辞任することになったのには、様々な要因があったのだと思います。

が、『天理教事典』の記述を読む限りでは、その心の擦れ合いの元は 財政の困窮によるものであったように読めます。

これまで、当シリーズにおいて、

実に多くの教会が、経済的困窮により

ただならぬ苦労の道を歩んだ ということを 再三 勉強してきました。

で、今回の勉強でも、改めて、

経済的困窮が、教会運営関係者の心の擦れ合いを招いた、

という史実を知りました。

教会は、目に見えない「心」を取り扱う場所であると同時に、

人が多く集まるわけだから、

それを円滑に運営するにあたっては、目に見える「リアル」からは逃れられない…

霞を食って生きていくわけにはいかない、決して 経済的問題を疎かにすることはできない、ということ。

改めて、

経済というのは現実世界に生きる人間にとっての土台なんだなぁ…

と、しみじみと感じさせられたのでありました。

最後に、個人的感想を (何を今更的な内容ではありますが) 改めて深く感じさせられたので、

付け加えずにおれず 書き足させて頂きました。

だから どうすべき、という具体的提言はありません。

話にオチのない、さまよい人らしい締めくくりだと思って下さい… (^^ゞ

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「津 大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント