Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号79番「北陸大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号80番「東濃大教会」について勉強します。

- 東濃大教会(とうのう だいきょうかい)

- 福井伴次郎の生い立ち 〜 勝村家への養子入り(文久元年〜元治元年)

- 初代会長・勝村伴次郎の経歴(元治元年頃〜明治25年頃)

- 勝村伴次郎、天理教との出会い(明治26年)

- 勝村伴次郎の入信(明治26年)

- 川辺村への布教、大展開(明治26年〜明治27年頃)

- 川辺講社・西栃井講社の結成(明治27年)

- 勝村吉五郎の厳粛な出直し(明治27年)

- 勝村伴次郎、村長辞職(明治27年)

- 川辺村における腸チフスの流行、福井ゑい奇蹟的おたすけ(明治27年)

- 福井誠一郎の道一条決断と勝村伴次郎のかつや売却=布教活動の拡大(明治27年頃〜明治29年頃)

- 迫害干渉の増大(明治30年頃)

- 東濃出張所の開設(明治31年)

- 広がる東濃の道(明治32年頃〜明治40年頃)

- 東濃支教会へ改称(明治42年)

- 明治後期から大正時代の東濃支教会 〜 創立30周年記念祭(明治42年頃〜昭和3年)

- 東濃分教会へ昇格(昭和9年)

- 2代真柱の巡教、勝村伴次郎 初代会長の出直し(昭和10年)

- 勝村経四郎2代会長の就任(昭和11年)

- 東濃大教会へ昇格 〜 大教会陞級奉告祭(昭和15年〜昭和18年)

- 信者詰所の開設(昭和25年〜昭和27年)

- 戦後復興 〜 教祖70年祭(昭和27年頃〜昭和31年)

- 教祖80年祭活動(昭和36年頃〜昭和41年)

- 勝村経四郎2代会長の辞任、勝村卓郎3代会長の就任(昭和41年)

- 勝村経四郎2代会長の出直し、勝村卓郎3代会長就任奉告祭(昭和41年)

- 神殿ふしん(昭和39年頃〜昭和47年)

- おわりに

東濃大教会(とうのう だいきょうかい)

福井伴次郎の生い立ち 〜 勝村家への養子入り(文久元年〜元治元年)

木曽川の支流、飛騨川を遡ること1里余、岐阜県加茂郡川辺村は、

尾張から飛騨北陸方面へ通ずる街道筋の要衝として、一角の宿場をなしていた。後に初代会長となる福井伴次郎は、

この村の戸長をつとめ資産家でもあり、

人望を一身に集めていた 福井嘉吉の次男として、

文久元年(1861) に生まれた。(福井)伴次郎の母・すぎは

村の有力者・勝村吉五郎の妹で、

勝村・福井両家は この代から親戚関係になった。勝村吉五郎には実子がなかったので、

(福井)伴次郎(が) 3歳の時、(勝村家に) 養子として入籍した。

勝村家の家業

その後、勝村家に3男6女が生まれたが、

(福井改め勝村)伴次郎が 勝村家を相続した。勝村家の先祖は豊臣家の家臣で、

大阪城 落城の時、逃れてこの地方に住みつき、

「大阪屋」と号して 酒造業を始めた。この業(酒造業)は 代々伝えられたが、

8代・(勝村)吉五郎の代になって「かつや」と称する 旅館業に転業した。

初代会長・勝村伴次郎の経歴(元治元年頃〜明治25年頃)

(勝村)伴次郎は 幼少の頃から非常な好学心を示し、

小学校を終えると、土地の漢学者について漢学を学び、

20歳の頃には名古屋に遊学して、英語・漢学・数学などを修めた。(勝村伴次郎は) 14歳で 川辺村戸長について役場戸籍台帳の編成に従事し、

16歳から 3年間、川辺小学校の教員をつとめた。以後、(川辺)村会議員、郡内高等小学校幹事、郡中央教育会理事などを歴任し、

明治25年、30歳にして 川辺村長に就任した。

勝村伴次郎、天理教との出会い(明治26年)

地位はあり、相当の資産を有し、幸せな日々の中にあって、

(勝村)伴次郎が 初めて天理教の教えに接したのは、明治26年7月頃(のこと)である。交通路と商取引の関係で、

この地域 (岐阜県加茂郡川辺村周辺)では、

この頃すでに 天理教の話を聞いていた人が 多少あった。(そのような中、勝村伴次郎は) 桑名で、このような本を貰った という渡辺喜十郎から『みかぐらうた』本を見せられた。

これが、(勝村)伴次郎が 天理教にふれた最初の機会であった。

勝村伴次郎の入信(明治26年)

この年(明治26年) 9月には、

岐美の 酒井国三郎が (岐阜県加茂郡) 川辺で 布教を始めた。やがて「かつや」の前の旅館で 講演会が開かれることになった。

(勝村)伴次郎に聞く気はなかったが、

丁度その頃「かつや」に滞在していた 画家の平野雲石に説得され 聴講した。

しかし、(その時は) 心を動かされるまでには至らなかった。(ただ)その際、養父・(勝村)吉五郎が病んでいるのを知った酒井(国三郎)から、おたすけをしたいとの申し出があり、

(それは、平野)雲石の勧めもあって、

(勝村伴次郎は) 不本意ながらも 親孝行のつもりで受けることとした。(ということで、その)翌日、

(勝村)伴次郎は、(酒井国三郎から) 父と共に話を聞いた。

(気が進まないまま 話を聞き始めた勝村吉五郎と伴次郎であったが)

(酒井国三郎が語る)「かしもの・かりものの理」「病の元は心から」という話は、次第に両人の心に食い込み、(聞き進む内に、それは) 喜びを感じる程になった。そうなると(居ても立ってもいられなくなり)

(勝村伴次郎は) 生来の研究熱心さから、

(その後も) 酒井国三郎を「かつや」に招いて、以来、3週続けて話を聞いた。そうこうする内、

(勝村)伴次郎の持病であった胃病も、知らず知らずの内に 忘れるように軽くなり、養父(勝村吉五郎)の病気も 快方に向かった。こうした一連の流れを受けて、

(勝村)伴次郎は (ついに) 信仰する心を定めるようになったのであった。

川辺村への布教、大展開(明治26年〜明治27年頃)

(川辺)村長である (勝村)伴次郎の入信によって、

(岐阜県加茂郡) 川辺村の天理教の状況は大きく変わった。すかさず (三重県) 桑名(の方)から、相次いで 何人もの布教師がやってきた。

(勝村)伴次郎の入信と (三重県)桑名から布教師が大挙してやってきたことが原動力となって、たちまちの内に (岐阜県加茂郡) 川辺村一帯に 信者が出来た。

初期に信仰を始めたのは、

(勝村伴次郎の)実兄・福井誠一郎をはじめ、

木村道太郎・奥田修一・道家亀三郎・高谷竹三郎・安江兼助・勝村泰一郎・幸村喜八・佐伯喜右衛門・垣下金次郎・桑原増平・福井豊次郎、

…らであった。同じ頃、

隣りの西栃井にも 古沢東治郎が中心となって、別の信仰グループが育ってきた。

(そのグループでは)

古沢朝雄・ 小川儀左衛門・堀江豊七・堀江栄太郎・福田忠五郎・福田定五郎、

…らが熱心であった。この二つのグループが、競争するように発展していった。

川辺講社・西栃井講社の結成(明治27年)

かくして、明治27年、

(勝村)伴次郎を講元、福井誠一郎を講脇、木村道太郎を周旋人とする「川辺講社」を結成した。

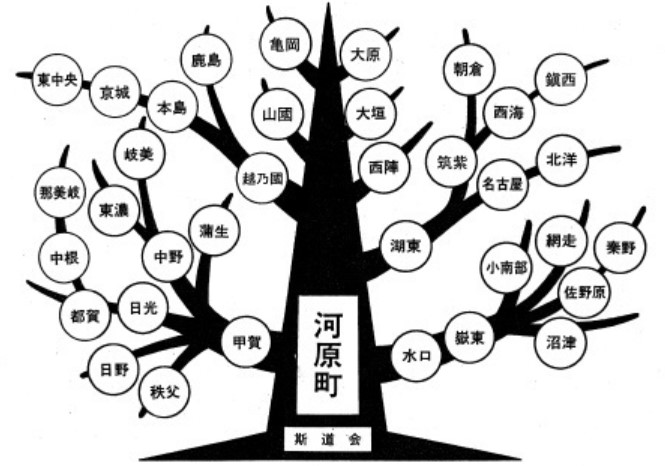

これが、斯道会 第943号講社である。同年(明治27年)、

西栃井でも 講元・古沢東治郎、講脇・古沢朝雄とする 斯道会 第967号講社を結成した。「川辺講社」では、神様を 福井(誠一郎)宅に祀り、(勝村伴次郎の)「かつや」は巡教員の宿泊所とした。

以後、福井(誠一郎)宅は 神様家と呼ばれ、(そこは 勝村伴次郎の)「かつや」と隣り合せで(あったため)、両家の壁を 3尺ずつ取り外して 通路を作った。

後に この通路は、天理教が村人から非難・嘲笑された時「狐の通り路」だと陰口を叩かれた。

勝村吉五郎の厳粛な出直し(明治27年)

入信の契機となった養父・(勝村)吉五郎の病態は、その後 ほとんど苦痛を感ずることもなく過ごしてきたが、この年(明治27年)の6月15日になって

「永い間 みんなに厄介かけてすまなかったが、もう明日は 暇をあげるでなあ…」

と、自らの死期を予感し、端座したまま 翌(6月)16日 出直した。これが (勝村)伴次郎はもとより、講社の人々に 信仰の偉大さを実地に教えることになり、(一同の)信仰は 一段と深まっていった。

勝村伴次郎、村長辞職(明治27年)

(勝村)吉五郎 出直後 3ヵ月程して、

(勝村)伴次郎は、

村会の勧告や知己の忠告を斥け、在職 1年9ヵ月にして、村長の職を辞した。

川辺村における腸チフスの流行、福井ゑい奇蹟的おたすけ(明治27年)

その頃、腸チフスが流行して、信者の垣下金次郎が出直した。

医薬の施しがなかったということで、親族は告訴すると息巻いたが、

そのうち 同族のものが充分な手当の効なく亡くなったので、告訴沙汰も立ち消えとなった。ところが 今度は、

(なんと) 神様を祀ってある 福井誠一郎の妻・ゑいが、 腸チフスに罹っ(てしまっ)た。(川辺講社である福井宅への) 通行は遮断され、参拝も禁止された。

(福井ゑいの) 病状は悪化し、遂に 絶望的となった。(川辺講社一同は、福井ゑいのたすかりを願って 一心不乱にお願いづとめを勤めた。)

(そして) 最後の「お願いづとめ」を終えて ふと見ると、(不思議なことに)教祖の燈火の火口が 向こうへ向かっていた。

この現象を目にした一同は、もはやこれまでか と受け取った。が、(これを見た 勝村)伴次郎は

「これは、まだ我々の精神が神意に添わず 世間を苦にして後向きになっている、この理を諭されているのだ。この上は、一段と心定めを強くして、これからは如何なる反対攻撃の中も道一条に通り抜くという心定めのもとに、今一度 燈火を改めて お願いしたい」

と (熱く訴えた。勝村伴次郎の熱い思いを受けて) 一同は、再び お願いづとめをした。

(そうしたところ)

(その)翌朝、(なんと) 数日間 何も口に入らなかった病人が 粥を求め、10数日の内に全快してしまった。

福井誠一郎の道一条決断と勝村伴次郎のかつや売却=布教活動の拡大(明治27年頃〜明治29年頃)

(このような奇蹟を目の当たりにした) 福井誠一郎は 布教専務になることを決心し、

また (勝村)伴次郎は「かつや」を売却して 専心 布教するようになる心を定めたのであった。(その後)

(勝村)伴次郎は、明治27年、神道本局から教導職試補の補命を受けた。当時のおたすけの方法は、教理の取次と講社でのお願いづとめによっていた。

布教範囲は 川辺から南下して 可児郡方面が主な対象であった。

(川辺講社の) 最初の直轄講社は、明治28年に出来た、(岐阜県)加茂郡上古井村 川合の 斯道会 第1077号講社である。(岐阜県加茂郡上古井村の) 川合は、木曽川と飛騨川の合流点である。

その地の 新旧 筏会社の争議の調停の成功から、一挙に 教えが広まった(のだった)。

(明治)29年には 県外に教線が伸び、愛知県・東京府に講社が出来た。(勝村)伴次郎が布教体験をつんで 初席を運んだのが 明治28年10月13日である。

これが (勝村)伴次郎の最初のおぢばがえりであったと思われる。翌年(明治29年) 7月13日、おさづけの理を戴いた。

迫害干渉の増大(明治30年頃)

教勢の進展に伴って、迫害干渉も増大し(てき)た(のだった)。

官憲の圧迫のほか、寺院の反対攻撃も強まる一方で、その攻撃は 川辺講社に集中した。

天理教撲滅演説会が、しばしば開かれた。物質的不自由は覚悟の上のことであったが、重なる迫害は (川辺講社の一同に) 少なからぬ不安を巻き起こし、耐えかねて教えから離れる者も出てきた。

東濃出張所の開設(明治31年)

(迫害干渉がますます強くなるような状況であったが)

そのような中でも(負けることなく) 教祖のひながたを頼りに結束した人々は、出張所設置に向かって歩を進めた。明治31年2月19日、桑名出張所の勧告により、川辺講社と西栃井講社が合併して「東濃出張所」が開設された。

所長は 勝村伴次郎、副所長は 古沢東治郎であった。この時の教勢は、部内講社 44、信徒戸教 592、授訓者 23、教師 13 であった。

広がる東濃の道(明治32年頃〜明治40年頃)

「東濃出張所」が開設されるや、部属講社でも 次々と出張所設置にとりかかった。

明治32年9月は、久々里・可児、

翌年(明治33年)10月には、春明・飛木川など、

直轄出張所が 開設された。県外布教は(明治)29年頃から始まっていたが、

(それが、東濃出張所の開設により) 一段と本格化し、

東京・長野・群馬・愛知・北海道・神奈川・京都などに進出した。

東濃支教会へ改称(明治42年)

天理教の一派独立に伴い 名称の変更がなされ、

明治42年3月6日、

東濃出張所は、東濃支教会と改称された。

明治後期から大正時代の東濃支教会 〜 創立30周年記念祭(明治42年頃〜昭和3年)

(勝村)伴次郎は、明治42年に 岐阜県教会組合主事に任命され、

翌年(明治43年)には 名古屋教務支庁主事を拝命している。大正8年(1919)、おぢばで青年会が発会し、

東濃(支教会)でも 青年会甲賀分会東濃支会が発会した。

東濃(支教会)では、既に 明治33年に青年会の組織が出来ており、講演会を開いていた。

大正2年頃には、幻燈機(プロジェクター)を持ち歩いて各地を巡回していた。婦人会東濃委員部が組織されたのは 大正10年であるが、

教会近在の婦人が集まって活動していたのは 明治時代からである。大正10年10月26日には、神殿の屋根葺替 及び 客室1棟の増築の出願をして (工事は滞りなく進み)

(大正)12年4月、奉告祭を行った。教祖40年祭(=大正15年執行) の諭達が発布されたのは、この年(大正12年)の10月10日であった。

(その頃) 東濃(支教会)は 神殿のふしん中であったので、当初は ふしん完成を目標とし、(大正)12年からは (天理教教会本部より打ち出された) 教勢倍加運動にも 本格的に取り組んだ。その成果は、(大正)12年に 8ヵ所、(大正)13年に 6ヵ所、(大正)14年に 20ヵ所、

以上の教会新設、という形となって現れた。(教祖40年祭前年の 大正)14年には 帰参団体募集がなされ、

(教祖40)年祭には 中川辺駅から 東濃(支教会)初の 団体列車を出した。

この時の総人員は、888人であった。昭和3年(1928)に 創立30年記念祭を執行。

その記念として、B6判・本文約250頁の『東濃教会史』 を発刊した。

東濃分教会へ昇格(昭和9年)

同年(昭和4年)、部内教会が併せて50ヵ所になった東濃支教会に対し、

甲賀大教会 並びに 名古屋教務支庁から、再三、分教会昇格の勧告があった。(それを受けて)

(東濃支教会は) 桑名支教会より分離して、

昭和9年1月28日、分教会に昇格した。

2代真柱の巡教、勝村伴次郎 初代会長の出直し(昭和10年)

昭和10年11月15日、初めて2代真柱の巡教を受けた。

この光栄に浴した 翌々日(11月17日) 、

(勝村)伴次郎 (初代会長)は、脳溢血で倒れた。(昭和10年)12月に入って病状が悪化し、

(12月)28日、

一同の願いもむなしく、(勝村伴次郎 初代会長は) 74歳で出直した。

勝村経四郎2代会長の就任(昭和11年)

(勝村伴次郎 初代会長の出直しを受けて)

翌(昭和)11年1月21日、

勝村経四郎が2代会長任命の許しを受けた。

勝村経四郎2代会長の経歴

2代会長・勝村経四郎は、

明治25年に、滋賀県水口町の近甲宣教所長・小島弥三郎の 4男として 生まれた。(明治)45年、関西商工卒業。

のち 大阪市役所・電気鉄道部、技術課監督として勤務。

大正4年、水口に帰り、青年団長を務めた。大正3年4月29日、おさづけの理拝戴。

(大正)6年、(勝村)伴次郎の長女・りきの婿養子として結婚した。(大正)12年に、姫治宣教所長。

昭和3年、教務支庁主事を拝命し、長くその任をつとめた。

東濃大教会へ昇格 〜 大教会陞級奉告祭(昭和15年〜昭和18年)

昭和15年には、

教会規程の変更により、11月5日に 中野(大教会)より分離して、大教会昇格を許された。昭和18年5月7日、

2代真柱を迎えて 大教会陞級奉告祭が執り行われた。

当日の参拝者は約700人程であった。

信者詰所の開設(昭和25年〜昭和27年)

昭和25年、信者詰所 開設の議が起こった。

(しかし、当時は) まだ資材不足の時代であったので、古屋を解体して 建築した。昭和27年1月26日に、開設の許しを受けた。

戦後復興 〜 教祖70年祭(昭和27年頃〜昭和31年)

(東濃大教会の) 布教活動も 戦後の混乱期から抜け出し、

教会復興に努力して、次第に軌道にのってきた。その結果、

(昭和)30年に 3ヵ所、(昭和)31年に 3ヵ所の 新設教会が出来た。教祖70年祭のおぢば帰参には、

岐阜県 1本、愛知県 1本の 国鉄団体を編成した。(昭和)31年1月26日から2月18日まで 教祖70年祭が執行されたが、

この間、東濃詰所では、延人員 5,723人が 宿泊した。

教祖80年祭活動(昭和36年頃〜昭和41年)

教祖80年祭(昭和41年執行) の打ち出しは、5年前に行われた。

(昭和)37年5月12日、

たすけ委員長(3代真柱)の巡教を受けた一同は、年祭の心構えを固めた。(巡教を受けて) いよいよ年祭活動も本格化し、

(東濃大教会一同) ぢばへのつくし・はこびに努めたのであるが、

(昭和)38年中頃から、勝村経四郎(2代会長)の体が だんだん衰弱してきた。

(体調すぐれぬ勝村経四郎2代会長であったが、なんとか) 教祖80年祭には 登殿参拝することが出来た。(教祖80年祭)この期間中に、宿泊者は8千人を越え、教祖70年祭のそれを大幅に上回った。

勝村経四郎2代会長の辞任、勝村卓郎3代会長の就任(昭和41年)

(教祖80年祭後の)(昭和)41年3月、(勝村)経四郎(2代会長)は、手術のため入院した。

しかし、成功の可能性の薄さから 手術はとりやめた。この間、(東濃)大教会では役員会を召集して練り合い、会長を交代する旨を決議した。

(その後、勝村)経四郎(2代会長)の病状は悪化し、

(東濃)大教会の80年祭は、

(昭和41年) 5月22日に、勝村卓郎が会長代理としてつとめる事となった。この月(5月)、(勝村経四郎)2代会長の辞任願と(勝村卓郎)3代会長任命願を提出し、

(昭和41年) 5月26日、許しを受けた。

勝村卓郎3代会長の経歴

3代会長・勝村卓郎は、

勝村経四郎・りきの長男として生まれ、

成人後、大教会にあって 教務に励んでいた。その間、岐阜教区主任、本部詰員、天理教集会員、教庁会計監査委員等本部・教区の上にも用をつとめていた。

(勝村卓郎が)3代会長に就任したのは、45歳の時である。

勝村経四郎2代会長の出直し、勝村卓郎3代会長就任奉告祭(昭和41年)

昭和41年6月12日、

2代会長・勝村経四郎は ついに出直した。同年(昭和41年)10月2日、

3代会長就任奉告祭を 真柱の臨席を得て 盛大に執行した。当日は、多数の来賓とよふぼく・信者の参拝で、終日 賑わった。

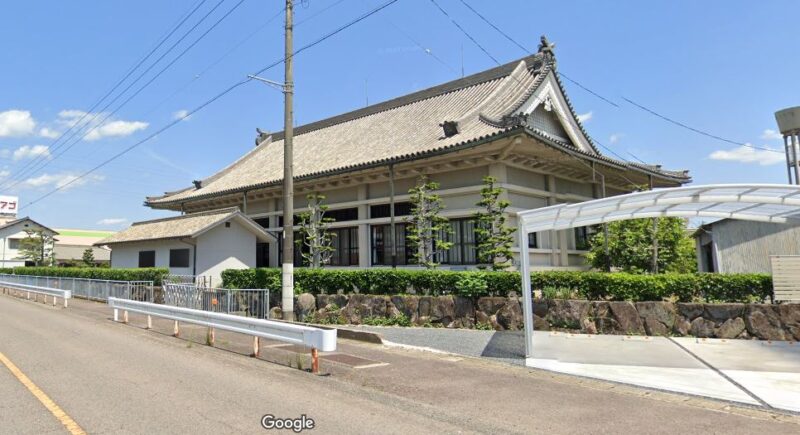

神殿ふしん(昭和39年頃〜昭和47年)

東濃大教会 神殿建築の議が具体化したのは、

(勝村経四郎)2代会長生存中の (昭和)39年のことであった。直接の動機は、(勝村伴次郎)初代会長の30年祭をつとめるにあたって、

霊様に喜んでもらおう というものであった。敷地を拡張して本格的なふしんにとりかかることが役員会で (正式に)決まったのは、(昭和)39年7月20日であった。

その後、話し合いが重ねられた結果、

(神殿)建築は 教祖80年祭後に着工ということに決定し、

(勝村伴次郎)初代会長30年祭で、その旨(を)霊様に報告した。昭和40年は 年祭活動に専念し、

昭和41年3月1日、全教会長を召集し、移転建築の打ち出しをした。(昭和)44年8月に起工式を行い、3年の予定で工事を開始。

(昭和)46年3月、神殿の起工式を行い、工事は順調に進み (見事に)完成した。(昭和)47年11月2日、

真柱始め 教内外来賓多数を迎えて、神殿落成奉告祭を盛大に執行した。

〔現住所〕〒509-0305 岐阜県加茂郡川辺町西栃井400番地

〔電話〕0574-53-2007(『天理教事典』1977年版 P,596〜599)

(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

80回目の今回は、

「東濃大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中に、岐阜方面の章があり、その中に岐美の道について書いてあって「東濃大教会」に関しても記述がありましたので、

少し長くなりますが、自己覚え書きとして そのまま書写します。

岐美の道は、(岐阜県) 石津郡徳田の 足腰立たぬ身上をたすけられた高木幸太郎からの道の流れである。

石原政治(岐美初代)は、(岐阜県) 安八郡下宿村 (現・墨俣町) の戸長を務め、村人の信頼も厚かった。明治二十二年ごろ 山を購入したところ、山師の口車に乗せられ 手痛い損害を受けた。

二十四年、その山の粗朶を切る仕事を頼んだ 駒野村の農業・水谷盈進の話に

「今に この世は 泥海隣、世の立て替えがあるそうな。たすかるように天理教の信仰をしてはどうか」

という。政治は、幸次郎に会っているうちに、妻の実家・酒井家の国三郎が座骨神経痛で苦しんでいる姿を思い出した。

金華山の東麓にある、厚見郡日野村 (現・岐阜市) の国三郎は、幸次郎の話を聞き、生涯の人だすけを誓い、一週間ほどで歩けるようになった。

感激の余り、村祭りの余興の舞台で喜びを語った。国三郎は、二十六年、岐阜県川辺村の旅館で天理教講演会を開いた。

向かいの旅館「かつや」の主人・勝村伴次郎は、逗留客に勧められて聞きに行った。翌日、伴次郎は国三郎の申し出により、父の胃癌のおたすけを受けた。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,93〜94)

話の中に「病のもとは心から」とあり、心が体に影響を与えることを悟った。

研究熱心な伴次郎は、国三郎から 一ヵ月ほどぶっ続けに 教理を聞いた。

三十一年、東濃出張所を開設した。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】80回目の当記事では『天理教事典』の中の「東濃大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回も、本当に知らないことだらけでした。

東濃大教会は、中野大教会から分かれた大教会。

中野大教会は、甲賀大教会から分かれた大教会。

甲賀大教会は、河原町大教会から分かれた大教会。

ということで、東濃大教会は「斯道会」の流れを汲んだ大教会ですね。

東濃大教会は 中野大教会から分かれた大教会とのこと。

中野大教会については、当シリーズ「第74回」で勉強して、記事を投稿しました。

東濃大教会と深い関わりのある岐美大教会については、

当シリーズ「第71回」で勉強して記事を投稿しました。

そして、今回の『天理教事典』「東濃大教会」解説文 書き写し学習。

今回の学習によって、

中野大教会・岐美大教会、両者には深い関わりがあるという 既に得ていた知識に、

「東濃大教会」も両者と深い関係がある、

という新たな情報を上書きすることが出来たのでした。!(^^)!

部外者が この外形だけ見ると、

「岐美」の酒井国三郎先生が 川辺村へ布教に来て 勝村伴次郎先生に にをいが かかったのですから、東濃大教会は 岐美の部内教会 というようにも見えます。

しかし『天理教教会所在地録』の系統表によると、

東濃大教会は 岐美と並列で、中野大教会から 直接 分かれたようになっています。

中野大教会・岐美大教会・東濃大教会、

そのあたりの関係性がよく分からないので、

今回の書き写し本文を 何回か 読み返してみました。

そうすると、本文の中に

「村長である 勝村伴次郎の入信によって 川辺村の天理教の状況が大きく変わり、すかさず桑名の方から相次いで 何人もの布教師がやってきて、それが原動力となり たちまちの内に 川辺村一帯に 信者が出来た。」

と 書いてあることに気付きました。

すなわち、

勝村伴次郎 初代会長を入信に導いたのは 岐美の 酒井国三郎先生だけれども、

その後、その地域で 実際の布教をするにあたっては、

中野大教会部内の桑名支教会の先生方と共に活動を展開された。

それで、中野大教会の部内教会ということになった、

そういうことでしょうかね。

まぁ、岐美大教会も 中野大教会の部内だったわけですから、

当然、東濃大教会の人々とは普通に交流があったでしょうし、

どこがどこの上級で どこがどこの部内か…等ということは、神様と向き合う上でどうでも良いことだと言われれば、全くその通り。

それに、

お道の初期は、それほど、どこの系統だとか どこの所属だとかいう点について 厳密ではなく、結構ユルかった という話も聞きますしね。

そういう点を気にする方が おかしいのかもしれません。

いずれにしても、

この 中野大教会ー岐美大教会ー東濃大教会の関係然り、

第73回で勉強した那美岐大教会と中根大教会の関係然り、

「斯道会」は、規模が大きく縦の系列が非常に長いだけに、いろいろ入り組んでいて複雑だなぁ…

と、今回の学習を通して改めて感じさせられたのでありました。

(これは、単なる 素朴な『感想』の表出であって、だからどうこう…という意見を述べる意図は全くありません。その点、どうかご留意願います m(_ _)m )

今回勉強する中で 最初に驚いたのは、

「東濃大教会」初代会長の勝村伴次郎先生は 川辺村の「村長」さんだった‼︎

という点でした。

これまで教会番号順に天理教大教会の初期歴史について勉強する中で、実に様々な初代会長さんの存在を知りました。

その中には、資産家の先生や地域の名士と言われる先生方も数多くおられました。

しかし、

「村長」のような、実際に地域の公的トップという立場を勤めておられた先生は、

当シリーズ「初登場」だと思います。

(私の記憶違いだったら申し訳ありません)

それにしても、

「村長さん」がある一つの宗教に入信するというのは、よっぽどのこと… (°д°;) のように 現代に生きる私たちには思えます。

明治26年頃の当時と令和の現代では 宗教に対する感覚が全く異なるでしょうから 単純に比較できないとは思いますが、

とはいえ、村長さんの入信というのは、その地域の人々にとって非常に大きな衝撃を与えるものだった、ということは間違いないでありましょう。

そのことは、

「勝村伴次郎の入信と 桑名から布教師が大挙してやってきたことが 原動力となって、たちまちの内に 川辺村一帯に 信者が出来た。」

と 本文の中に 書かれてあることからもわかります。

村長をつとめるほど社会的地位があり、資産もあって、その地域の名士であった 勝村伴次郎先生。

その勝村伴次郎先生が、岐美の酒井国三郎先生から養父のおたすけを受け、かしもの・かりものの話を聞いて、天理教の教えに深く魅了されることになった。

このことは、

当時のお道には、勝村伴次郎村長という視野も広く教養もある人物をも 惹きつけて離さない魅力があったということを意味するのではないか、

と 私は感じました。

それと同時に、

地域の名士である 勝村伴次郎先生の入信は

明治20年代から30年代頃の天理教の広がり方が如何に凄まじいものだったのか

ということを現わす 実例の一つのようにも 感じました。

当時 お道につながっていた人々にとって、きっとそれは、

明治20年に現身を隠し「扉を開いて」世界たすけに出ると仰せ下さった教祖のお働きをしみじみと実感させる、頼もしい史実だったののではないだろうか…

理屈でなく実感として、教祖は本当に扉を開いて世界を駆け巡って下さっているんだという感覚に包まれていたのではないだろうか…

等と、そんなことを想像したりもするのでありました。

初期のお道の勢いというのは 本当に凄まじかったんだろうなぁ…

との思いを、改めて強くした今回の学習でした。(^^)

その他にも、

川辺村で腸チフスが流行して 福井ゑい奥様が罹患してしまい 絶望的な状況に陥った際、

講社でお願いづとめをつとめた時の話――

教祖のお燈明の火が遠ざかるように流れるのを見て一同が諦めかけた時、

勝村伴次郎 初代会長が

「これは世間を苦にして我らが後向きになっていることを神様が指摘されているのだ、今後如何なる反対攻撃に遭っても前向きに歩む心を定め、今一度お願いしよう」

と一同に声をかけ、改めてお願いづとめをつとめたところ、福井ゑい奥様が 見事にご守護頂いた、

という話。

また、

そのような奇蹟を見せられて、

福井誠一郎先生は 道一条を決意し、

勝村伴次郎先生は 先祖伝来の家業(酒造業→旅館業)である「かつや」を売却し 布教に専念するようになった――

という話。

どれもこれも 知らない話ばかりで、

これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、非常に感動すると共に、とても勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで 今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「東濃大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント