Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号72番「熊本大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号73番「那美岐大教会」について勉強します。

- 那美岐大教会(なみき だいきょうかい)

- 亀田家の入信(明治27年)

- 亀田団蔵・しげ夫妻、求道の原点(明治27年)

- 斯道会 第1578号の結成(明治27年)

- 広がる那美岐の道(明治27年頃〜明治32年頃)

- 那美岐出張所の設置(明治32年)

- 教会住み込み人の増加(明治33年~明治35年頃)

- 植野源太郎初代会長の辞任、亀田団蔵2代会長の就任(明治34年)

- 広がる東北・北海道の道(明治34年頃〜明治38年頃)

- 那美岐分教会への昇格(明治42年)

- 亀田鹿八、五郎次の出直し(明治44年〜明治45年)

- 日光中教会 直轄への昇格(昭和7年)

- 教会移転=仮神殿その他付属建物の建築(昭和11年頃~昭和19年頃)

- 那美岐大教会への昇格~陞級奉告祭(昭和15年~昭和17年)

- 亀田亮二3代会長の就任(昭和18年)

- 神殿ふしん(昭和23年~昭和24年)

- 亀田団蔵初代会長・しげ夫人の出直し(昭和25年・昭和29年)

- 詰所ふしん~詰所土地一部の本部献納(昭和25年~昭和39年)

- 亀田亮二3代会長の辞任、亀田庸一4代会長の就任(昭和41年)

- 様々なふしん(昭和43年頃~昭和51年頃)

- おわりに

那美岐大教会(なみき だいきょうかい)

亀田家の入信(明治27年)

明治27年(1894) 8月7日 (旧7月7日)、

(戸賀崎)五郎次 (42歳) という者が 栃木県 安蘇郡 旗川村 並木在住の 亀田鹿八宅に(やって)来た。

五郎次は 亀田鹿八 (当時54歳) の実弟で、隣村・赤見村に入婿していた 。(五郎次は)

(亀田)鹿八の長女・しげ (当時24歳)が 幼少から病弱であったので、(実兄である亀田鹿八に向かって)

「実は この頃、近所で何でもたすける不思議な神様が流行している。

しげ も病弱だし、しげ の兄の鶴吉も18歳で死去している。

しげ は大事な跡取りだから、(これ以上悲しい思いをしないですむように) この信仰をしてはどうか」

と、天理教の信仰をすすめた。しかし(その時は) 一家の者は 全く相手にしなかった。

五郎次は それでも熱心にすすめ、

御供 (ごく) の金米糖を置いて帰った。(五郎次の話に耳を貸す者はなかったが、五郎次が置いていった御供の金米糖を放るようなことはせず、しげは五郎次が置いていった御供を戴いた。)

(そうしたところ) その御供を頂いたしげの体は 日毎に快調となり、それを見た家族一同は(大変驚いた。日に日に しげの体が元気になっていく様を見た一同は感動し、天理教への) 入信を決意。

明治27年8月31日 (旧8月1日) 斯道会 第1427号として布教していた (栃木県 安蘇郡) 赤見村市場の 講元・江森宅の講社に加入した。(ちなみに) (亀田)鹿八の父・亀蔵は (早々と) 文久3年 (1863) 45歳で出直しており、

(父の出直しにより) 21歳で一家の主となった (亀田)鹿八は、

(戸主となってからも) 夜も寝ずに働いて、

(天理教への入信を決意した)この明治27年頃(=亀田鹿八54歳)には、

田畠数ヘクタール・山林少々を所有し、村でも立志伝中の一人となっていた。

亀田団蔵・しげ夫妻、求道の原点(明治27年)

(斯道会 第1427号) 講社に加入した (亀田)しげは

「人をたすけて我が身たすかるのだから、人をたすけなさい」

との叔父・五郎次の言葉を素直に受け入れ、近在の人々に布教し(て回った。

その結果)、信仰する人も 数名出来てきた。そこで、(亀田)鹿八宅に神様をお祀りしようということになった。

(神様をお祀りするにあたって、そのお祀りする場所を) しげは 床の間全部にしたいと主張。

しかし、しげの夫・団蔵は、床の間半分で良いと主張して、両者折り合わず、話が決まらなかった。(神様をお祀りする場所についての意見が一致せずにいた)ところ、

(ある日) 夜 休んだ団蔵が、急に息が出来なくなった。

(命の危険を感じた団蔵は) しげを手で起こし、(必死の思いで) 助けてくれ!と手まねで知らせた。

(そこで) しげが「なむ天理王命、なむ天理王命」と さすったところ、(団蔵は) 再び 息をすることが出来るようになった(のであった)。この不思議な体験により、(亀田)団蔵も信仰に目ざめ、

やがて夫婦は、揃って この信仰を「生涯の道」と定めることとなった。

斯道会 第1578号の結成(明治27年)

かくて、明治27年9月、

神道天理教会 河原町分教会 斯道会 第1578号が

(栃木県) 安蘇郡 旗川村 並木137番地に、

講元:亀田団蔵、

講脇:亀田鹿八、

周旋:亀田安太郎・渡辺常吉・戸叶民吉・五十部勇八・柿沼作松・落合伴蔵、

以上の役員をもって結講された。

広がる那美岐の道(明治27年頃〜明治32年頃)

(講社結成)以来、(亀田)団蔵夫妻は、農事と共に 布教に従事した。

(亀田)団蔵は、日中は農業をしながら、夜は15キロ位離れた(栃木県) 足利郡 山前村にいる 叔母の遠縁に当たる 飯塚家に赴き、子供の病気のおたすけをした。

(そして) そこを講社として、後の 毛国分教会の基礎を作った。やがて、明治30年(1897) 1月15日、

(亀田)団蔵は、おさづけの理を拝戴した (26歳)。また、

(栃木県 安蘇郡) 赤見村の 林 藤四郎の子・新三郎は、

幼少より病弱で、当時14歳であったが、この頃から (亀田)団蔵の布教の伴をして歩き、

後に 教会の住込み役員としてつとめるようになった。(亀田)団蔵夫妻が布教に熱心になるにつれ、

叔父の (戸賀崎)五郎次も 布教の手伝いをするようになった。しかし、当時は 各村々に 斯道会その他の講が沢山あり、

布教しても成果が上がらなかった。

そこで、五郎次は、一身上の事情もあって、遠方に布教することを思い立った。(戸賀崎 五郎次は)

幸い、知人が岩手県七戸村にいるので そこを頼りに布教をしようと決め、

明治31年(1898) 3月5日 (旧2月13日)、

決死の覚悟をもって (亀田)鹿八宅を出発することとなった。その時、(五郎次は)

「もし 2ヵ月過ぎても信者ができなかったら、自分はこの世に生きていない。だから もし 2ヵ月便りが無かったら、今日のこの出発の日を命日として祀ってくれ」

との言葉を遺して 旅立っていった。(五郎次が) (岩手県)七戸村に行ったところ (頼る心づもりだった) 知人は所在不明となっていた。

(そこで、五郎次は) 意を決して (一旦) 盛岡に行き、

(そこから) 秋田布教を思い 仙岩峠を越えることとした。3月の冬の最中、胸まである雪の山道を一人で歩いて行った五郎次は、途中で凍死寸前までに至った。

しかし、丁度、峠の頂上に遭難者の救助小屋があり、そのお陰で命は助かった。峠で助けられた五郎次は、(無事) (秋田県) 仙北郡角館町にたどり着き、石川旅館に止宿した。

すると、その夜、その旅館の子供が急病となり、大騒ぎとなった。

その騒ぎを聞いた五郎次は、早速 おさづけを取次いだ。

そうしたところ、(急病の子供は) 鮮やかに御守護頂いた(のであった)。この夜から 不思議なたすけの評判が 近郷近在に広がり、

たすけを願う人々が 次々と(五郎次のもとを) 訪れるようになった。そこで、(亀田)団蔵、林新三郎も共に (秋田方面へ)合流し、昼夜を分かたず 熱心に布教を続けた。

それにより 教勢は(大いに) 広がり、

これが 今日の 桂城分教会、平沢分教会の礎となった。一方、(亀田)しげ は、 (栃木県 安蘇郡) 近在の おたすけに回り、

それが 後の 佐野分教会、菅塩分教会、上中條分教会の基礎となった。

那美岐出張所の設置(明治32年)

翌 明治32年頃、近在はもとより、秋田方面に講社が増加した。

当時、上級教会から江森家に教会になるよう話があったが、

江森家(の方)では 家庭の都合でそれを辞退したので、

上級教会は 亀田団蔵夫婦に 教会設置をすすめることとなった。(亀田)団蔵夫婦は この申し出を素直に受けとめ、

さらに熱心に 布教に尽力した。那美岐出張所 (教会) 設置の願書には、

22名が署名捺印し、信者800余戸と記入されている。当時の規約により、

上級教会より、担任教師 (今日の教会長) が来ることとなり、

都賀出張所の植野源太郎を担任として、

明治32年(1899) 12月1日付にて、

河原町分教会、日光支教会、那美岐出張所として、教会本部より許しを得、

翌年(明治33年) 栃木県知事より認可された。当時の教会系統は、

河原町分教会、甲賀支教会、日光支教会、都賀出張所、中根出張所、那美岐出張所

となっていた。

教会住み込み人の増加(明治33年~明治35年頃)

(明治)33年には、林 新三郎 一家、並びに、群馬県山田郡毛里田村から 中山栄太郎一家が 教会に住み込み、

2年後(=明治35年)、柿沼作松も 住み込んだ。

植野源太郎初代会長の辞任、亀田団蔵2代会長の就任(明治34年)

(明治)34年(1901) 植野源太郎が 辞任し、

(亀田)団蔵が 担任教師となった。

広がる東北・北海道の道(明治34年頃〜明治38年頃)

この頃には東北の道は非常な勢で伸び、

(明治)34年6月には、秋田県に 桂城・平沢 両出張所が設置を許された。翌(明治)35年には、(栃木県)山前村に 毛国布教所 が設置され、

(明治)37年、山形県に 金屋満、秋田県に 沼館布教所 等が設置された。また、(明治)35年、桂城出張所の青年・富木札蔵が 北海道の羽幌に単身布教に出発。

やがて、(明治)38年8月、羽幌布教所 設置となった。ところが、(明治)38年の夏に起きた 上級教会の事情により、

東北の道は 一転して苦難のどん底に追いやられた。(亀田)団蔵夫妻と(戸賀崎)五郎次は、

旧正月の21日間、夜中に水ごりを取って祈願し、

(亀田)団蔵夫妻は 現地に赴き、命がけで事情解決に当たった。その結果、不思議な解決の守護をみ、

今日の東北、北海道の 那美岐の礎を築くことができた。

那美岐分教会への昇格(明治42年)

(明治)42年、那美岐出張所は、

部属教会11ヵ所をもって 分教会に昇格(した)。

亀田鹿八、五郎次の出直し(明治44年〜明治45年)

明治27年の那美岐の創成時代より 常に陰の力となってきた(亀田)鹿八は、

那美岐の道の発展を心から喜びつつ、

(明治)44年9月、72歳にて出直した。続いて(明治)45年、

東北・北海道布教に多大の足跡を残した (戸賀崎)五郎次も、61歳で出直した。

日光中教会 直轄への昇格(昭和7年)

(那美岐分教会は)

その後も教勢は伸展の一途をたどり、

昭和7年 (1932)、那美岐は 日光中教会直轄となった。

教会移転=仮神殿その他付属建物の建築(昭和11年頃~昭和19年頃)

昭和11年(1936) に教祖50年祭が執行されたが、

(那美岐分教会の) 部内宣教所 (教会) 数は 77ヵ所となっていた。しかし、教会は入信当時の建物(のまま)であり、神床を少し広げたのみの狭いものであったので(非常に手狭となってきた。)

伸展する教勢から (新たに)神殿を建築する(話も出たが、それ)には、土地も狭く、拡張することも難しいという状況であった。

しかも、(当時教会のあった場所は) 国鉄・佐野駅 (両毛線) から 4粁もある不便な土地であったので、

駅の近くに土地を求める案が出てきた。

(そうした声を受けて 新たな教会建設地を探した結果)

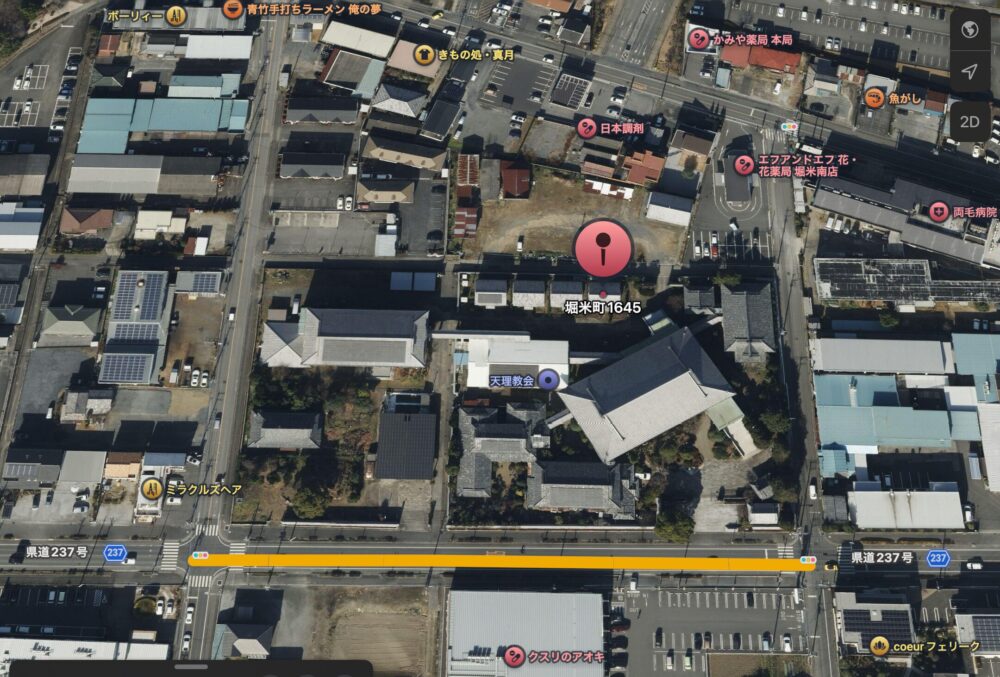

隣接の(栃木県 安蘇郡) 堀米町に土地を譲ってもらう交渉がまとまり、

同年(昭和11年) 5月、

(栃木県 安蘇郡) 堀米町1645番地の 7,854平方米 (2,380坪) を買収することが出来た。立教百年祭が執行された昭和12年、

先ず、仮神殿としての 3階建の事務所の建築からとりかかり、

(無事にふしんは完成し)

(昭和12年) 11月10日 仮神殿落成、11月11日 仮遷座祭が執行された。引続き (昭和)13年から(昭和)19年までに 旧神殿を移築して炊事場とし、

(その後) 物置・詰所・会長宅・役員宅など 次々に建ち並び、(無事に) 移転建築工事は終了した。

那美岐大教会への昇格~陞級奉告祭(昭和15年~昭和17年)

昭和15年7月25日、那美岐大教会となり、

(亀田)団蔵が 初代大教会長となった。

明治27年に(亀田)団蔵が23歳で入信して以来 46年有余、

(亀田)夫妻とも健康に恵まれて来たが (苦労に苦労を重ね)、

ここに (亀田団蔵) 一代にして、大教会への発展を見ることができたのである。

昭和17年10月10日、

2代真柱の臨席のもと、陞級奉告祭を執行(した)。

亀田亮二3代会長の就任(昭和18年)

翌(昭和)18年(1943) 4月20日、

(亀田)団蔵の嗣子・(亀田)亮二が、3代会長の許しを受けた。

神殿ふしん(昭和23年~昭和24年)

この間 (昭和11年土地買収→昭和12年仮神殿建築+仮遷座祭 ~ 昭和15年大教会昇格→昭和18年3代会長就任 まで)、

仮神殿のままであったが、

(昭和)23年春より 神殿建築の議が起こってきた。

(その声を受けて)

那美岐として 教会設立以来 最初の神殿建築が、

建築制限の厳しい社会状況の中で始められた。

(そして、様々な紆余曲折を経て無事神殿ふしんが完了し)

翌(昭和)24年 11月10日、2代真柱により鎮座祭、翌11日 奉告祭が執行された。

木の香も新しい神殿に、

足の少々不自由な前会長・(亀田)団蔵が 付添に支えられながら玉串を奉献する有様を見た参拝者一同は、感激一入であった。

亀田団蔵初代会長・しげ夫人の出直し(昭和25年・昭和29年)

明けて(昭和)25年 4月1日、

(亀田)団蔵は 79歳にて出直した。また、(亀田)しげ は

昭和29年、84歳にて出直した。

詰所ふしん~詰所土地一部の本部献納(昭和25年~昭和39年)

昭和25年12月、

那美岐詰所の敷地として、

(奈良県)天理市三島町102、104、105番地の土地を

計2,650平方米余 (1,100坪余) 購入した。

(昭和)26年秋より 2階建 本館、並びに 炊事場の工事に着工し、

(昭和)27年4月に 完成した。

翌 (昭和)28年には 2階建 新館完成、

(昭和)29年には 1号館を 建増した。(その後)

(天理市)三島町102番地の 詰所土地建物は、

昭和39年(1964) 10月、

教会本部の要請により、本部に献納した。

亀田亮二3代会長の辞任、亀田庸一4代会長の就任(昭和41年)

教祖80年祭の執行された昭和41年春、(亀田)亮二は会長を辞し、

(昭和41年) 3月26日、

(亀田)庸一が 4代会長の許しを受けて 就任した。

様々なふしん(昭和43年頃~昭和51年頃)

昭和43年、大教会の客殿建築の議が起こり、同時に 炊事場も老化して危険を感ずるようになったので、

客殿 並びに 信者室、炊事場の新築をすることとなり、

同年(昭和43年) 役員宅を移築。

(昭和)44年、2階建 信者室炊事場を完成し、

(昭和)47年には、鉄筋コンクリート平家建の客殿が出来あがった。(その前年の) 昭和46年春より、教祖90年祭のために詰所増築の議が起こっ(てい)た。

(検討の結果)

(奈良県天理市) 田井庄町506番地に移転建築することとなり、

昭和48年 10月1日(に) 第48母屋として本部の許しを得た。

(昭和)49年 4月25日に 起工式を執行し、

(昭和)50年 11月25日、真柱が視察した。(そして、昭和51年執行の) 教祖90年祭には、

(新築された真新しい詰所を) 多数の帰参信者の便に供した。現在 (『天理教事典』1977年版出版当時)、

部内教会は、主に 関東、中国、東北、北海道に散在し、

海外では

ブラジルに1ヵ所の教会が、また布教所は ブラジルに2ヵ所、アメリカに1ヵ所が 設立されている。〔現住所〕〒327-0843 栃木県佐野市堀米町1645番地

〔電話〕0283-22-0913(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,631〜633)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

73回目の今回は、

「那美岐大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも 那美岐大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。

【栃木】

(栃木県) 安蘇郡旗川村 並木の地主・亀田家でも 子供が次々 夭折、一人残った娘 シゲも ひ弱な体質であった。

明治二十八年の七夕の日、叔父・都賀崎五郎次が来て 信仰を勧めた。

耳を貸す者はなかったが、シゲは五郎次が置いていった御供を頂くと、日増しによくなった。シゲのにをいがけで、亀田家の神様にお詣りに来る人が増えた。

シゲは床の間全部を神床にしたいと話した。

父・鹿八と夫・団蔵は半分でよいと譲らない。

その夜、団蔵は息が詰まり 脂汗を流した。

シゲが「なむ天理王命」と三遍なでると、苦しさが止まった。

神の働きを身をもって知った団蔵は、自ら 那美岐講社を結んだ。団蔵とシゲ夫婦は 世人の嘲笑の中を 昼は農業に励み、夜は 布教に歩いた。

佐野町はじめ 足利に道がついた。(明治)三十一年、五郎次は 東北布教に旅立つ。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,116)

【秋田】

(秋田県) 角館町にある 桂城分教会は、

栃木県赤見村の戸賀崎五郎次 (那美岐二代・亀田団蔵夫人の叔父) が

(明治)三十一年、布教出発の日を不帰の場合の命日と定め、決死の心で開拓した道である。米沢市の筆行商人・平岡文妙斎が心服、彼の案内で 各地に道を伝えた。

大地主・渡辺虎蔵を導き、三年後、五郎次は 角館出張所を虎蔵に任せて 北海道に向かった。

ところが 虎蔵らは 布教活動費捻出のための事業に失敗し、出張所は認可も取り消された。那美岐の会長夫妻と五郎次による丹精で蘇生、虎蔵も汚名を挽回すべく奔走した。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,121)

(明治)四十二年に名称を変えて移転、桂城出張所として再出発。

後には虎蔵も担任に再任された。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】73回目の当記事では

『天理教事典』の中の「那美岐大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回もまた、知らないことばかりでした。

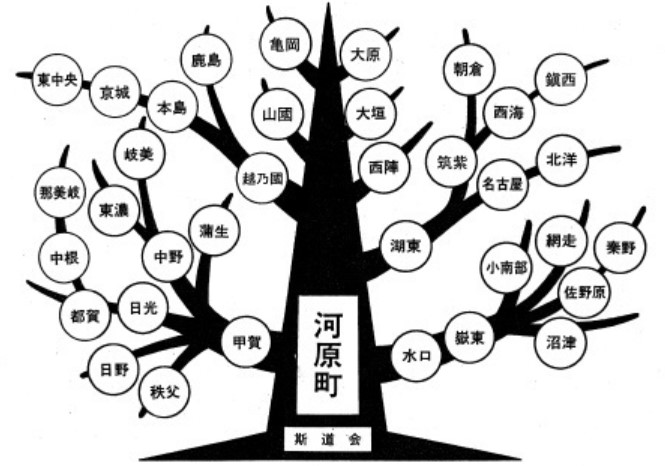

那美岐大教会は、斯道会の流れを汲む大教会ですね。

上記の斯道会・系統図によると、那美岐大教会は、中根大教会から分かれた大教会。

当シリーズは、教会番号順に勉強しており、

那美岐大教会の上級である中根大教会は教会番号95番にて、

今回=第71回の時点では当シリーズ未登場。

そのため、まだ勉強していません。

今回勉強した那美岐大教会の上級に当たる中根大教会は、都賀大教会から分かれた大教会。

都賀大教会は 日光大教会から、

日光大教会は 甲賀大教会から、

甲賀大教会は 河原町大教会から分かれた大教会。

ウ~ン… 長い。

那美岐大教会のすぐ上の親教会である中根大教会については未学習ですが、

その上級である都賀大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

この【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】は今回で73回目になるのですが、

回数を重ねるにつれて、年代を重ねて関わる人間が増えた分、

当シリーズ初期の頃の大教会史とは また異なる複雑さを感じています。

今回勉強した「那美岐大教会」は 斯道会の流れを汲む大教会ですが、

その中でも、斯道会の流れを汲む大教会は、

規模が大きく縦の系列が長いこともあり、

部外者からは、さらにわかりにくい部分が多々あります。

例えば、前々回(第71回)勉強した 岐美大教会と 次回(第74回)勉強する予定の 中野大教会の関係。

両大教会の関係についても、当シリーズで勉強して初めて知ったわけですが、わかりにくかったです。

親教会は 中野大教会だけれども、本部直属になったのは 岐美大教会の方が早く、教会番号は 岐美大教会の方が 中野大教会より早い、という外形。

そして、今回(第73回)勉強した 那美岐大教会と その親教会にあたる中根大教会との関係。

親教会である 中根大教会の教会番号は 95番で、

設立は中根大教会の方が古いけれども、本部直属になったのは 部内教会だった那美岐大教会の方が早いので教会番号は 那美岐大教会の方が早い、という外形。

何となく ややこしい… (~_~;)

大教会の歴史を勉強したいなぁ と思って『天理教事典』書き写しをしている初心者にとって、わかりにくい部分です。

まぁ、どこが親で どこが子供で、教会番号は どこが早くてどこが後で…みたいなことは

当事者が把握していればいい話で、

第三者が気にする必要などない、どうでも良いことだ、

と言われれば、確かにその通りですが。

大事なのは、

自分が引き寄せられたところこそ 因縁ある教会で、その教会の元一日をしっかり学んで、今の自分が関わる世界の中でそれをどう生かしていくか、

ということなのでありましょう。

分かってはいるのですが、

野次馬根性の強い者は、そういう人間模様が入り組んだ社会現象がついつい気になってしまう…

というのも 嘘偽りのない真実なのであります。 (^^ゞ

頭の悪い私は『天理教事典』「那美岐大教会」解説文を一読しただけではよく理解しきれませんので、

本文の繰り返しになりますが、自分の頭を整理する目的で、

那美岐大教会の「元一日」にあたる部分を、自分の言葉で 改めてなぞらせて頂きます。

那美岐大教会の「教会」としての礎を築いたのは、亀田団蔵・しげご夫妻。

そのご夫妻入信の元一日は、病弱だった しげ奥様の身上を たすけて頂いたことによるものだったのですね。

しげ奥様の叔父にあたる 戸賀崎五郎次先生が、実家である亀田家に 病たすけで評判になっている天理教を勧めた。いわゆる、にをいがけをされた。

しかし、当初は、海のものとも山のものともわからない得体の知れない神様だけに、

亀田家では全く相手にしなかった。

まぁ、それが普通の反応だろうと思います。

五郎次先生は、相手にされない中、御供(ごく)の金米糖を亀田家に置いていかれた。

しげ奥様は、

その時点では、まだ五郎次先生から聞いた神様の話を受け入れたわけではなかったけれども、

その御供の金米糖を 捨てたりほったらかしにしたりすることはせず、少しずつ戴かれたわけですね。

本当に胡散臭いと思ったら、

たとえ 親族の叔父さんの勧めでも 戴いたりすることはないと思うのですが、

そのようなことはせず、とりあえず(?)戴かれた。

それは、きっと 五郎次先生の話すお教話の中に、何かしら惹きつけられるものがあったということなのではないか、と思われます。

そこから、しげ奥様は日を追うごとに体調が良くなり、見事に元気になるというご守護を頂かれた。

それを見た亀田家の皆さまは、神様の実在を感じ、天理教に入信された。

その後、亀田家の皆様が入信され 布教伝道に努めた結果、

それが後に「那美岐大教会」という大木として結実していった――

那美岐大教会の「元一日」は、おおむね このような流れだったのだ と私は理解しました。

すなわち、

最初、五郎次先生が 亀田しげ奥様への おたすけの際に置いていかれた【御供】が

「那美岐大教会」という大木の「種」となった――

つまり、五郎次先生の にをいがけによって、多くの人の運命切り替えの道が開かれた、

ということですね。

3代真柱様の「諭達第3号」のフレーズが頭の中に浮かんできました。

一言のにをいがけは、人の運命を変える。

それは、をやの声を聞く時、心の向きが変わるからである。

一度のおたすけは、人の心を入れ替え、無い命をもお救けいただく。

それは、をやの理を受けるからである。

かくて 心のふしんは、一人また一人と進み、世界一れつに及ぶ。

これぞ、世界のふしんである。

(3代真柱様『諭達 第3号』昭和56年(1981年)1月26日発布より)

那美岐大教会史の創始時代のエピソードで 非常に興味深かったのが、

亀田家に神様をお祀りしようという話になった際、

そのスペースを 床の間すべてにするのか、それとも 半分にするのか、

家族間で意見が分かれた際のお話でした。

しげ奥様は、床の間すべて神様をお祀りする場所にすべきだと主張。

それに対し、ご主人である団蔵先生は、床の間の半分でいい、と主張された。

どこにでもよくありそうな 家族間意見対立の話。

ただ、当時は 明治時代で 男尊女卑の時代ですので、

このまま両者が譲らなければ、ご主人である団蔵先生の「神様お祀り場所は床の間半分」の意見で決着しそうなところ。

しかし実際は、不思議な神様の働きが現れて、意外な結末に。

夜になり眠った団蔵先生が、急に息が出来なくなった‼︎

それで、しげ奥様が「南無天理王命」と唱えながら体をさすったところ、再び息をすることが出来るようになった、とのこと。

なんと、わかりやすい神様からのメッセージでしょう‼︎

急に息が出来なくなって、このままだと死ぬかもしれない、という恐怖に襲われた時に、

神名を唱えながらさすってもらうことで改善した。

そんな体験をしたら、それはもぅ「あぁ…神様だ!」という感覚にならざるをえないですよね。

ある意味、亀田団蔵・しげご夫妻は、

否応なく、目に見えない大きな力を突きつけられた、

そんなふうに見えなくもありません。

たん/\と神の心とゆうものわ

ふしぎあらハしたすけせきこむ (3-104)

神様は、何とかして可愛い子どもをたすけたくて、

人間から見ると不思議に見える現象を現すことで、真にたすかる道をつけることを急き込まれた、

私にはそのように見えました。

いやぁ〜、それぞれの「元一日」のお話の中には、本当にいろんなドラマが詰まっていますね。

味わい深いです。

また、

明治38年夏に起きた上級教会の事情により、東北の道は一転して苦難のどん底に追いやられた、と書かれてあった部分も、

『天理教事典』には 何があったのか書いてなかったので 気になった点ではありました。

何があったのだろう…と気になっていたところ、

その後に『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) の中に、

その事情の内容について、ごく簡単にではありますが 書いてあったので得心することが出来ました。

少し前の方で既に引用掲示済みですが、話の流れで再掲させて頂きます。

(秋田県) 角館町にある 桂城分教会は、

栃木県赤見村の戸賀崎五郎次 (那美岐二代・亀田団蔵夫人の叔父) が

(明治)三十一年、布教出発の日を不帰の場合の命日と定め、決死の心で開拓した道である。米沢市の筆行商人・平岡文妙斎が心服、彼の案内で 各地に道を伝えた。

大地主・渡辺虎蔵を導き、三年後、五郎次は 角館出張所を虎蔵に任せて 北海道に向かった。

ところが 虎蔵らは 布教活動費捻出のための事業に失敗し、出張所は認可も取り消された。那美岐の会長夫妻と五郎次による丹精で蘇生、虎蔵も汚名を挽回すべく奔走した。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,121)

(明治)四十二年に名称を変えて移転、桂城出張所として再出発。

後には虎蔵も担任に再任された。

秋田の道を開拓した戸賀崎五郎次先生が 北海道布教に旅立った後、

そこを任せられた 渡辺虎蔵先生達が 布教活動費捻出のために事業を起こしたものの うまくいかず失敗し、秋田の出張所の認可が取消しとなった。

そういう事情があったのですね。

そのリカバリーのために、亀田団蔵・しげ ご夫妻や 五郎次先生等、那美岐出張所一同が必死になって駆けずり回り祈願し、それによって 事情が解決した。

そしてそれが、今の那美岐大教会の東北・北海道の道につながっていた。

そういうことだったのですね。

『天理教事典』の短いスペースでは書き切れなかったので省略されたであろう そうした史実を、『道〜天理教伝道史をあるく』によって知ることが出来て、少しモヤモヤが晴れました。

『天理教事典』に書かれてある内容というのは、本当に、史実の表面の表面のホンの一部に過ぎない、ということですね。

そのことを改めて感じたのでありました。

どれもこれも知らない事ばかりでした。

これまで知らなかった多くの尊い話を知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「那美岐大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント