Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号73番「那美岐大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号74番「中野大教会」について勉強します。

- 中野大教会(なかの だいきょうかい)

- 中野大教会初代会長・小梶与兵衛

- 小梶与兵衛 身上のおたすけ、小梶家の入信(明治21年〜明治22年)

- 小梶与兵衛のお礼参拝、にをいがけ(明治22年〜明治23年頃)

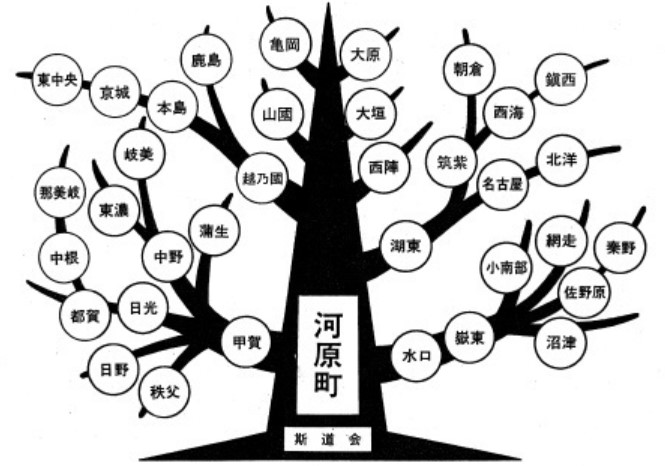

- 斯道会 第166号講社の結成(明治23年)

- 広がる中野の道(明治23年〜明治24年頃)

- 集談所の開設(明治24年)

- 中野支教会の設置(明治25年)

- 教会 移転建築の決意(明治27年)

- 仮神殿から本神殿へ(明治27年〜明治30年)

- 上級 甲賀支教会の教祖殿及び客殿ふしんへの伏せ込み(明治31年〜明治33年)

- 小梶与兵衛初代会長の出直し、上級 甲賀分教会長・山田太右衛門の2代会長兼務(明治35年〜明治36年)

- 日露戦争後のどん底時代(明治37年頃〜明治40年頃)

- 小梶秀次郎の経歴 〜 3代会長就任(明治40年)

- 小梶秀次郎3代会長、苦難の道中(明治41年頃〜大正15年頃)

- 上級・甲賀大教会 移転建築ふしんへの伏せ込み(大正15年頃〜昭和6年頃)

- 岐美の分離独立(昭和6年)

- 高須の分離 ~ 中野中教会への昇格(昭和11年頃〜昭和14年)

- 小梶秀次郎3代会長 子息の軍役召集、つね夫人の出直し(昭和14年〜昭和15年)

- 中野大教会への昇格、東濃の分離独立(昭和15年)

- 大教会昇格奉告祭 〜 いと初代会長夫人の出直し(昭和16年〜昭和17年)

- 太平洋戦争 終戦前後(昭和18年頃〜昭和21年)

- 小梶幸夫4代会長就任、小梶秀次郎3代会長の辞任(昭和22年)

- 戦後復興(昭和22年頃~昭和30年頃)

- 中野大教会創立60周年記念祭 ~ おやさとやかたふしんへの伏せ込み(昭和27年~昭和44年頃)

- 教祖80年祭後の教会内容充実活動(昭和41年頃~昭和48年頃)

- 藤橋一喜代、後継者へ ~ 小梶一喜代5代会長就任、教祖90年祭(昭和39年~昭和51年)

- おわりに

中野大教会(なかの だいきょうかい)

中野大教会初代会長・小梶与兵衛

中野大教会初代会長・小梶与兵衛は、

安政2年(1855) 6月1日、

滋賀県蒲生郡中野村大字中野 (現 八日市市西中野町) に、

与三郎を父とし、とみを母として 誕生した。(小梶与兵衛は) 生来、か弱い体質で、

明治16年(1883) 頃から痔疾を患い、

医者、薬、おがみ祈禱といろいろ手をつくしたが、はかばかしくなかった。

そのため婚期がおくれ、31歳の時、妻・いとを娶った。(そして) その翌年(明治20年)、長女・つねが生まれた。

小梶与兵衛 身上のおたすけ、小梶家の入信(明治21年〜明治22年)

(ようやく妻を娶り子供も授かって、新しい人生の局面を迎えた小梶与兵衛であったが)

その後、病勢がますます悪化し、難治の痔瘻となってしまった。

明治21年には、大手術を受けて瀕死の状態であった。その頃、(小梶)与兵衛の父が、本家の小梶伝左衛門の妻・まきから、

「(滋賀県)愛知郡豊椋村(現 湖東町) 大字大清水の高田彦兵衛方へ天理教の先生がおたすけに来て、どんな難病業病も不思議に救かる」

との噂を聞いた。(小梶)与兵衛の父は、我が子たすけたさに、(本家の小梶)まきに案内されて

明治22年2月のある日、高田(彦兵衛)宅を訪れ、初めて親神の教えを聞いた。(小梶与兵衛の父は親神の話を聞いて感銘を受け)

病人はじめ家族共々話を聞くため、

斯道会第38号講社 (甲賀大教会の前身) の周旋方を 自宅に招いた。(斯道会第38号講社の周旋方から) 熱心に(親神の教えの)話を聞いた 小梶家の一同は

(その教えに深い感銘を覚え) 家族揃って 信仰することとなった。

小梶与兵衛のお礼参拝、にをいがけ(明治22年〜明治23年頃)

(小梶与兵衛が親神の教えに感銘を受け、信仰の道を歩むことを心に決めたところ)

(なんと) 難治だった大病が、4週間で快癒した。(そして)(明治22年) 5月22日、

(小梶)与兵衛は、4キロ余りの道を 歩いて高田(彦兵衛)方へお礼参拝に行けるまでに ご守護頂いた。(お礼参拝した小梶与兵衛は、高田彦兵衛宅で)

「御礼 (御恩報じ) には人だすけをせよ」と教えられ、

近隣の人たちに、にをいがけをして回った。(にをいがけを受けた) 多くの人々は (小梶)与兵衛の回復に目をみはり、次々と入信した(のだった)。

(小梶)与兵衛の入信より少し遅れて、

北坂の 吉岡栄蔵が 高田(彦兵衛)の にをいがけにより入信した。

斯道会 第166号講社の結成(明治23年)

(親神の教えは 次々と伸び広まり)

(滋賀県) 中野・大清水・北坂 の 3村の一同が相寄って、講社を結ぶ話が持ち上がった。(講社を結成するにあたって、誰が講元になるか話合いが行われた際)

高田(彦兵衛)は (自身が) 講元になることを固辞し、(小梶)与兵衛が講元になることを力説した。

(話合いにて) 衆議がまとまり、

明治23年(1890) 1月6日、

(小梶)与兵衛を講元として、斯道会 第166号講社が 結成された。

広がる中野の道(明治23年〜明治24年頃)

(斯道会 第166号講社結成結成後)

(小梶)与兵衛宅は 信者達の集いの場となり、

(小梶)与兵衛は その中心者として ますます布教に力を入れた。

(その結果) その年(明治23年) のうちに 石谷・木流・下野などの村々に 講社が結ばれた。北坂にも 清水 (大清水を略してこう呼んだ) にも 講社が結ばれ、

北坂からの伝道線は、君ヶ畑から 岐阜県 下石津郡 徳田村 (現・海津郡 南濃町徳田) の 高木幸治郎に伝わった。

(そして) そこから、その近村や 三重県桑名 及び 岐阜県墨俣町、岐阜市などに伝わっていった。その後、明治24年の濃尾大地震がきっかけとなって、

天理教は すさまじい勢いで、同地方(美濃・尾張地方) に広がった。(小梶)与兵衛は、身上について、明治23年9月23日に 初めて おさしづを頂き、

翌(明治)24年9月16日、おさづけの理を拝戴した。以来、(中野講社一同は) たすけ一条に専心し、

講社が結成されていた前記の地方はもちろん、

次々と教線の伸びていく 岐阜、三重県方面にまで布教するようになった。この年(明治24年) の教祖5年祭には、

幾多の名称旗を押し立てて、多教の信者が おぢばへ参拝した。

集談所の開設(明治24年)

中野講社では、

明治24年夏から

(滋賀県) 大字中野 第77番屋敷 (現・八日市市 東中野町) に家を借りて 集談所を開設した。

中野支教会の設置(明治25年)

いよいよ熾烈になる信仰の結果、

その集談所の地に、小梶与兵衛を会長として

37の部属講社の連署をもって、教会(設立の)出願(を)した。そして、

明治25年(1892) 9月27日、

河原町分教会部内「中野支教会所」設置が許された。

(明治28年12月28日、地方庁から認可された)

教会 移転建築の決意(明治27年)

さきに教会を設置した (滋賀県) 中野村大字中野第77番屋敷は、

土地建物 共に狭く、多くの不便があった。

その上、借家であったため その返還を求められ、

(小梶与兵衛) 会長の心を痛める種となっていた。その頃、(小梶与兵衛) 会長は病気となり、

またしても、部内信者の 一段と心の成人が望まれた。明治27年3月15日、(小梶与兵衛会長) 2度目の病気に対する おさしづで、

(中野支教会一同は) 教会の移転建築を決意した。

仮神殿から本神殿へ(明治27年〜明治30年)

(ご本部に教会の移転建築を願い出て)

同年(明治27年) 4月5日、

(滋賀県) 中野村 大字中野第71番屋敷 (現・八日市市 東中野町7番27号、教会現在地) に 移転の許しを得た。同年(明治27年) 7月6日、事務所建築を許された。

(中野支教会として) 神殿の建築が念願ではあったが、

一気に大工事に着手することは 事情が許さなかった。そこで、とりあえず事務所を建築し、

神殿の出来るまで、ここ(=事務所)で おつとめを執行することとなった。この頃は、まさに日清戦争の最中であった。

明治28年春、部内教会から中野の神殿建築の申出があり、

同年(明治28年) 11月9日、神殿 並びに 客室の建築に関する一連の許しを得て、完成した。

(そして)

明治30年(1897) 4月3日の鎮座祭と翌4日の開筵式は 神殿に溢れる参拝者があり、

陽気と喜びに勇み立つ中、厳粛盛大につとめられた。つづいて、同年(明治30年) 6月7日の おさしづにより、

(小梶与兵衛) 会長家族は 新築の教会内へ引き移り、

名実共に 道一条の生活に踏み出した。

上級 甲賀支教会の教祖殿及び客殿ふしんへの伏せ込み(明治31年〜明治33年)

前後24回もの おさしづにより いよいよ信仰の成人を見た (小梶)与兵衛は、

度重なる不思議なご守護に対し、何とか 仕切った御恩報じを、と決意し、

(様々な思案を重ねて)

(上級) 甲賀支教会の 教祖殿 及び 客殿の建築を思い立った。甲賀(の) 直轄会長などと諮り、明治31年1月より 2ヵ年半を費して、

(明治)33年5月9日の奉告祭まで、(甲賀支教会の 教祖殿 及び 客殿のふしんの上に) 心魂を傾けて つとめきった。

小梶与兵衛初代会長の出直し、上級 甲賀分教会長・山田太右衛門の2代会長兼務(明治35年〜明治36年)

弱い身体を信念一つで支えて、文字通り東奔西走した初代会長・小梶与兵衛は、

明治35年4月頃から病気となった。(明治35年) 6月12日、おさしづを頂き、

また、本部より山沢為造・梶本宗太郎らの来訪もあって (小梶与兵衛は) 一時小康を保ったが、

明治35年12月6日、(惜しまれながら) 48歳で 出直した。(小梶与兵衛) 会長の出直に遭遇した役員及び部内信者一同は、

一時は 心の拠り所を失った感であったが、

明治36年2月9日の おさしづにより、

(何とか 心を立て直した。

そして) 甲賀分教会長・山田太右衛門が 中野支教会2代会長を兼任することとなった。

日露戦争後のどん底時代(明治37年頃〜明治40年頃)

明治37、8年の日露戦争からその後にかけて、

(大黒柱の小梶与兵衛初代会長を失った中野支)教会は どん底の苦しい時代であったが、

(小梶与兵衛)初代会長 未亡人の いとは 3人の幼い女児を養育しつつ 布教を怠らなかった。(また) 理事・小梶源蔵を始め 諸役員の尽力もあって、中野の教会は(迷路にはまりこむことなく)守られ、(無事に 次の)3代の道へと受け継がれた。

小梶秀次郎の経歴 〜 3代会長就任(明治40年)

3代会長・小梶秀次郎は、

明治13年4月18日、

甲賀分教会役員・柏木六左衛門の次男として誕生した。(柏木)秀次郎は、熱心な父の信仰を純真に受け継ぎ、

早くより教会の青年勤めをし、

明治34年(1901) 7月から、千葉県東葛飾郡船橋町 (現 船橋市) に単独布教に出た。教祖のひながたを辿る難儀苦労の数年を経て、

明治39年には、60余戸の信者を得るまでに至り、今一息で教会設置の許しを受けられるという時、

(柏木秀次郎は)

(山田太右衛門) 甲賀分教会長の意に添って、中野へ入婿して つねと結婚(し、小梶秀次郎となった。そして) 翌(明治)40年12月3日、中野支教会3代会長に就任した。

時に、秀次郎 28歳であった。(山田太右衛門) 甲賀分教会長は、これにより、中野支教会長の兼任を解かれた。

小梶秀次郎3代会長、苦難の道中(明治41年頃〜大正15年頃)

(柏木秀次郎が小梶家へ入婿して小梶秀次郎となり、中野支教会3代会長に就任したことにより)

中野(支教会)に新しい希望が生まれたとは言え、

(小梶)秀次郎を待ち受ける中野の道は、

部内教会の事情を多く抱えての、余りにもきびしいものであった。明治41年天理教の一派独立により、

翌42年2月10日、中野(支教会)は 天理教甲賀大教会 中野分教会と改称。この改称のとき、中野部属の 近愛支教会は 事情により分離して、甲賀大教会へ預けることとなった。

(それにより) 中野(分教会)は、33ヵ所の教会数となった。こうした中で、

3代会長 (小梶)秀次郎は、教祖40年祭の提唱に添って 部内教会へ時旬の仕込みに全力を傾け、

教祖40年祭(=大正15年) 前には、部属教会 200ヵ所を越えるまでになった。

上級・甲賀大教会 移転建築ふしんへの伏せ込み(大正15年頃〜昭和6年頃)

(大正15年の) 教祖40年祭が終わると、

すぐ、甲賀大教会の移転建築の発表がなされた。(小梶)秀次郎は、その建築委員として 畢生の献身的努力を続けて、ひたすら甲賀大教会につくし、甲賀建築史中の かくれた一翼を担った。

岐美の分離独立(昭和6年)

岐美分教会初代会長(石原政治)は、特に 中野(分教会)の会長を信任尊敬していて、

晩年、特に(小梶)秀次郎に対して、岐美の将来について懇願をしていた。

(小梶)秀次郎の方でも、(岐美の初代会長に対しては) 特に目をかけていた。こうした中で、

岐美(分教会)は (教勢伸展著しく) 百ヵ所の部内教会を持つまでになり、

(ついに) 分離を願い出(るに至っ)た。(しかし、当時)

(小梶)秀次郎は、甲賀の移転建築に全力を傾けていたので、

「今は かかる問題を考えず、甲賀のふしんに全力を尽くすよう」

と諭し、また、自らも 変わらぬ努力を続けた。(そして、それから)数年を経るうちに(上級・甲賀のふしんも無事完成し環境も整ったので)、

昭和6年末、(小梶秀次郎は)

遂に、(中野)部内教会の半数に及ぶ 岐美(分教会)を、

甲賀大教会直轄とすることに決意した。

高須の分離 ~ 中野中教会への昇格(昭和11年頃〜昭和14年)

昭和11年暮頃、

突如、中野(分教会)の直轄教会の一つである 高須分教会が 甲賀大教会の直轄となるよう との話が出た。

(その話が) きっかけとなって、

種々話し合いを重ねるうち、

高須分教会長・山崎太郎吉が、昭和13年1月16日 出直した。この教会問題整理に関連して (様々な話合いと調整が行われた結果)、

高須分教会は 甲賀大教会の直轄とし (中野分教会から分離することとなった。

また) 中野(分教会)は 甲賀大教会より分離昇格を願い出る、

ということになった。昭和14年(1939) 5月16日、

中野中教会と昇格改称の許しを得(て、甲賀大教会より分離独立した。

そして) 8月末には 信者詰所を開設。中野(中教会) は、新しい道を踏み出した。

小梶秀次郎3代会長 子息の軍役召集、つね夫人の出直し(昭和14年〜昭和15年)

昭和14年9月、

3代会長の嗣子・(小梶)幸夫が軍務に服し、

翌年(昭和15年) 1月(には)、3男が応召。昭和15年7年5日(には)、(糟糠の) 妻・つねが出直した。

中野大教会への昇格、東濃の分離独立(昭和15年)

日華事変が起こってから、天理教に革新が行われ、

中野中教会は 中野大教会に昇格することとなった。昭和15年7月25日、(天理教教会本部より) その許しを得た。

(また)

(中野)部内教会である 東濃分教会も、

同年(昭和15年) 11月5日、

中野から分離し、東濃大教会に 昇格した。

大教会昇格奉告祭 〜 いと初代会長夫人の出直し(昭和16年〜昭和17年)

昭和16年(1941) 10月24日、

真柱臨席のもと、中野大教会 昇格奉告祭をつとめた。初代会長 未亡人・(小梶)いとは、

感激の涙ながらにその盛典を拝し、

翌(昭和)17年4月20日、80歳の長寿をもって 出直した。

太平洋戦争 終戦前後(昭和18年頃〜昭和21年)

(太平洋)戦争は 苛烈の度を加え、

国家の要請により 天理教は 炭坑奉仕に出動することとなった。3代会長・(小梶)秀次郎は、

63歳で 滋賀教区の第14炭坑ひのきしん隊の隊長として 九州三池炭坑に出動し、坑内作業に挺身。

(昭和20年の) 終戦により帰宅した。終戦後の昭和21年(1946) 1月26日から2月18日にわたり、

おぢばでは、教祖60年祭が 全教感激のうちに執行された。

中野(大教会)においても、

(昭和21年) 3月23日、月次祭とあわせて 教祖60年祭を執行した。

小梶幸夫4代会長就任、小梶秀次郎3代会長の辞任(昭和22年)

(昭和21年の) 教祖60年祭後の秋から、

中野(大教会)では 会長変更のことが話し合われた。(話合いがまとまり) 本部の内諾を得て、

昭和22年2月27日、小梶幸夫が4代会長に就任。

(小梶)秀次郎は 会長を辞任した。(そして) この年、昭和22年12月6日、

真柱臨席のもと、(4代)会長 就任奉告祭を執行した。

(これより以前、(小梶)幸夫は 昭和19年3月15日、宮本千代と結婚している)

戦後復興(昭和22年頃~昭和30年頃)

(小梶幸夫4代会長就任) 当時の 部属教会は 58ヵ所で、

その中に 戦災を受けた教会が10ヵ所あり、

中には 2度も空襲に遭ったところもあって、惨憺たる状態であった。終戦直後から 信仰の「復元」が叫ばれ、

戦災の復興を急務として、活発に信仰の火が燃えさかった。戦災の復興と共に 部内教会の設置が次々と進められ、

(終戦からおよそ十年後の) 教祖70年祭前の昭和30年末には、17ヵ所の教会の新設を見た。また、詰所の必要性を感じられるようになった頃、

幸い(良地が見つかり)

(奈良県)丹波市町大字三島 (現 天理市三島町) の住宅を 購入する運びとなった。昭和23年2月11日から ここに移転して

天理教信徒詰所 第48寮を再開設し、

(昭和)25年夏には (中野)詰所の増築を計った。

小梶秀次郎、3代会長退任後 本部勤務 ~ 本部准員登用(昭和23年~昭和25年)

これより先、

3代会長・小梶秀次郎は

大教会長を辞任しても まだまだ健在であったので、

世話人・藤橋本部員の取り計らいにより (68歳で) 本部青年に採用され、

(昭和)23年(1948) 2月26日から 本部に勤務することとなった。奉仕室祖霊殿掛を拝命して、勤務していたところ、

昭和25年4月18日、思いがけなくも 本部准員に登用された。

中野詰所増築 ~ 小梶秀次郎3代会長の出直し(昭和25年)

この頃(昭和25年頃)、(中野)詰所は 増築工事を始めた。

この(中野詰所)増築の完成を見て、

昭和25年10月25日、3代会長・小梶秀次郎は、享年70歳で出直した。

中野大教会創立60周年記念祭 ~ おやさとやかたふしんへの伏せ込み(昭和27年~昭和44年頃)

昭和27年(1952) 9月、

中野(大教会)は 教会創立以来60周年を迎えたので、

(昭和27年) 9月29日、真柱臨席のもと その記念祭を勤め、

来たるべき 教祖70年祭への決起を誓い合った。また、(小梶)幸夫は 教祖70年祭 準備委員(こふき委員) に任命された。

教祖70年祭に向かって「おやさとやかた」のふしんが打ち出され、

おやさとやかたの建設が始まった。

(教祖70年祭は盛大につとめられ、その後も おやさとやかた建設は 着々と進行。)

(中野大教会においては)

教祖80年祭前の 西棟2棟のふしんに関連して、

中野詰所が「おやさとやかた」に近い部分で(あったので) 3分の1程の土地を (本部へ)提供、その土地の建物を撤去した。これにより、(中野大教会一同は) 教祖80年祭(=昭和41年) から その後 数年にかけて、手狭な詰所に起居していた。

(手狭で窮屈だったこともあり) 本部の意向により、昭和44年暮、第3母屋に移転した。

教祖80年祭後の教会内容充実活動(昭和41年頃~昭和48年頃)

(昭和41年の) 教祖80年祭が終わると、

よのもと会の活動、よふぼくの集いが計画された。

一日修養会の実施等による よふぼくの成人が望まれ、

教会内容の充実が目標とされた。中野(大教会)でも、時旬に添うべく 教会内容の充実に努め、

その結果として 教会新設を打ち出した。

それに呼応して、

昭和48年9月26日、1教会の新設を見、更に前進を誓っている。

藤橋一喜代、後継者へ ~ 小梶一喜代5代会長就任、教祖90年祭(昭和39年~昭和51年)

4代会長・小梶幸夫は子供がなく、

昭和39年(1964) 5月8日、

(当時) 真柱継承者であった、たすけ委員長・中山善衞 (3代真柱) の力添えにより、

水口大教会の 藤橋一喜世を 後継者に迎えた。そして、(その十年後)

昭和49年1月26日、

小梶一喜世が、中野大教会5代会長に就任した。新しい会長を迎えて、(中野大)教会は 一段と活気を増し、

(昭和51年の) 教祖90年祭を真剣につとめ終えた。今日 (=『天理教事典』1977年版出版当時)、

陽気ぐらしの世界実現を目指して 着々と活動を展開すると共に、

その体制作りを進めている。なお、昭和52年末 完成を目指して、

(奈良県)天理市田井庄町508番に 詰所 (第68母屋) を建築中である。

(=『天理教事典』1977年版出版当時)【分離した教会】

近愛分教会 (明治42年分離・当時は支教会)

高須分教会 (昭和13年分離)

岐美大教会 (昭和7年分離・分教会で分離し甲賀大教会直轄となり、その後 大教会に昇格)

東濃大教会 (昭和15年11月分離・分離と同時に 大教会へ昇格)

〔現住所〕〒527-0046 滋賀県東近江市妙法寺町770

〔電話〕0748-23-3970(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,619〜621)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

74回目の今回は、

「中野大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも、ほんの少しだけ中野大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとしてそのまま書写します。

(滋賀県)蒲生郡中野村(現八日市市) の呉服商・小梶与兵衛 (中野初代) は、

二十一年、痔瘻を手術して瀕死の状態となった。愛知郡豊椋村(湖東町) 大清水の 高田彦兵衛方に 天理教の先生が来ていて どんな難病もたすかると聞き、翌年、初めて親神様の話に触れた。

彦兵衛は 近江蚊帳の行商をしながら おたすけしていた。

北坂村の 吉岡栄蔵 (甲賀系近愛初代) もその一人。北坂からの伝道線は 岐阜県下石津郡徳田村の 高木幸太郎などを経て 近村や桑名、岐阜へ、

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,80)

大清水の 速水久治良は 日光へ出た。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】74回目の当記事では

『天理教事典』の中の「中野大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回もまた、知らないことばかりでした。

中野大教会は、甲賀大教会から分かれた大教会。

斯道会の流れを汲む大教会ですね。

甲賀大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

前回(第73回)勉強した「那美岐大教会」も斯道会でした。

それでもって、その前々回(第71回)の「岐美大教会」も斯道会。

相次ぐ「斯道会」の流れを汲んだ大教会の登場‼︎

改めて、「斯道会」って凄いなぁ…と感じます。

第5回「河原町大教会」を勉強した際、

「斯道会」系列教会は、天理教の全教会の1/5強(!)の教会を抱えている、

と学びましたが、

「斯道会」というのは、まさしく「天理教」を支える、太く巨大な幹ですね (^^)

さて、今回勉強した第74回「中野大教会」は、3回前の第71回で勉強した「岐美大教会」の親教会。

第71回「岐美大教会」の記事の「おわりに」の中で、

設立が早い親教会の方がその後に設立された部内教会よりも教会番号が後になっていることで頭の中が混乱しました…

みたいなことを書きました。

私の中では、今回(第74回)「中野大教会」は、

記事作成日が近いこともあり、

ある意味、第71回「岐美大教会」とセットのような感じがしています。

明治27年に 岐阜近辺の講社をまとめて「岐美支教会」を設立し 神殿ふしんをしようという話になった際、

岐美の人々は、

上級である中野支教会の神殿ふしんが未着工だったので、自分のところのふしんを後回しにして、上級の中野支教会の神殿ふしんをお供えした、

そういう史実があったことを、

岐美大教会の勉強をした時に知りました。

で、今回の「中野大教会」解説文書き写しによって、

明治30年に 岐美支教会等の部内教会お供えによって 無事 神殿建築を完成することが出来た「中野支教会」は、

たび重なる不思議なご守護へのまとまったご恩報じとして、

明治31年から明治33年にかけて、上級・甲賀支教会の教祖殿と客殿のふしんの上に 心魂傾けてつとめ切った、

ということを知りました。

子が親に尽くし、尽くされた親は その親に尽くす――

恩返しの連鎖‼︎

天理教では、親への「ご恩報じ」を強調されますが、

今回の学習の中で、

【岐美ー中野ー甲賀】という親子関係にあたる教会間における「恩返しの連鎖」実際の史実を 教えて頂きました。

そうした一連の学習を通して改めて感じたこと、

それは、

どん底時代を経ながらも、後には大きく発展し 輝かしい姿でそびえ立つ【岐美ー中野ー甲賀】各大教会の今の雄大な姿は、

親は「根」で、根に肥やしを置くことで枝が栄える、

という「天の理」の実在を証明する現象に他ならない――

ということでした。

直接 自分に関係する部分よりも「根」にあたる部分の方を優先させるという態度は、

まさしく「口で言うは易く行うは難し」なことであります。

そのような困難なことを、

万難を排して実行した天理教初期の先生方というのは、

きっと、「根」の大切さというものを、心底 腹に治められていたのに違いありません。

そのような行動は、

「根」よりも目に留まりやすい「枝葉」の方を優先してしまう私にとって、

頭では分かっても実行に移すのは至難の業…

それが 嘘偽りのない正直なところなのであります (^^ゞ

その他にも、知らないことばかりでした。

小梶与兵衛初代会長が48歳の若さで惜しまれつつ出直された後、

次の会長が定まるまで、甲賀の山田田右衛門初代会長が会長職を兼務しておられた、

という話。

小梶秀次郎3代会長が、

太平洋戦争の際、63歳で炭坑ひのきしん隊長として三池炭坑の坑内作業に従事しておられた、

という話。

その小梶秀次郎3代会長が、小梶幸夫4代会長に会長職を譲った後、

68歳で本部青年となり70歳で本部准員、その半年後に出直された、

という話。

おやさとやかた建設に伴い、中野詰所の一部をご本部にお供えし、

新たな詰所を建設するまで第3母屋に入っておられた、

という話。

どれもこれも知らない事ばかりでした。

これまで知らなかった多くの尊い話を知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、

歴史を知ることで、今の現象をより立体的に感じる、

という体験をすることが出来ました (^^)

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「中野大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント