Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号68番「津 大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

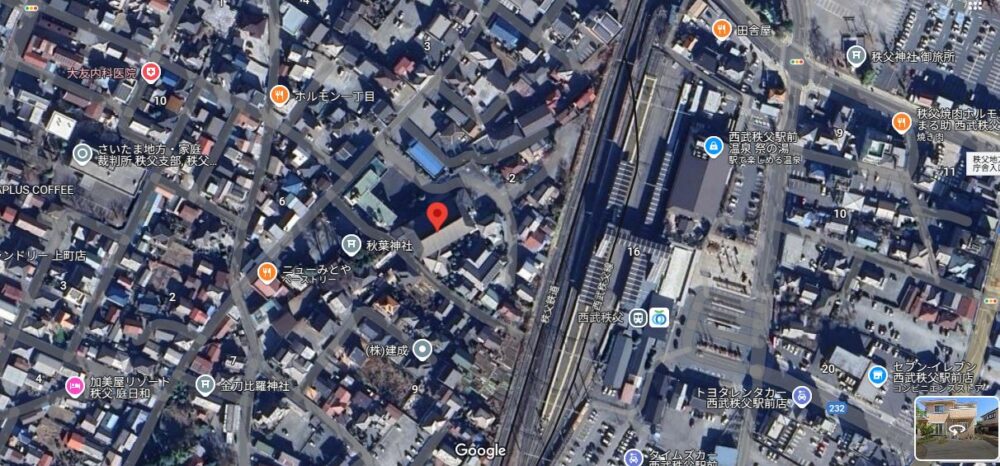

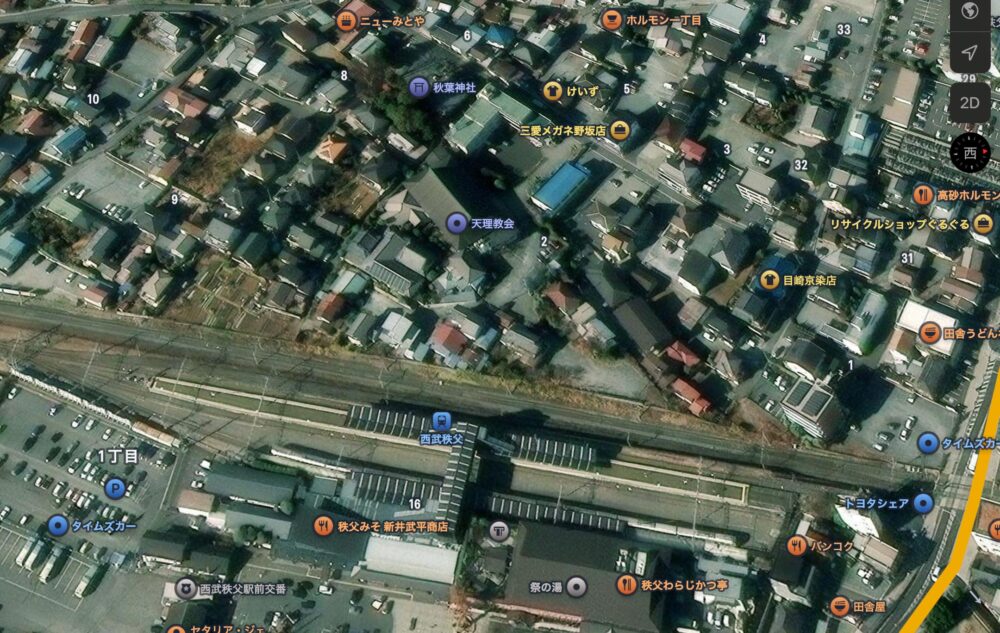

教会番69号番「秩父大教会」について勉強します。

- 秩父大教会(ちちぶ だいきょうかい)

- 秩父大教会 創設者・新井久之助の生い立ち(慶応3年~明治22年頃)

- 新井久之助、みかぐらうたとの出会い(明治23年頃)

- 甲賀からの教師来訪〜秩父講社の結成(明治23年頃)

- 妻・クメ子の苦悩(明治23年頃)

- 新井久之助一行の教理研鑽 出張(明治23年頃)

- 講の移転、集談所の設置(明治24年頃)

- 秩父支教会の開設(明治25年)

- 移転事務所 全焼のふし(明治27年)

- 節を乗り越えての神殿ふしん(明治27年〜明治28年)

- 柏木六左衛門初代会長の辞任、新井久之助2代会長の就任(明治28年)

- 役員の教会住み込み開始(明治28年頃)

- 広がる秩父の道(明治26年頃〜大正時代)

- 教勢の低迷(明治時代後期〜大正時代)

- 新井久之助2代会長の出直し、新井修3代会長の就任(昭和9年)

- 秩父大教会への昇格〜奉告祭(昭和15年〜昭和16年)

- 数々のふしん(昭和21年頃〜昭和45年頃)

- 新井修3代会長の辞任、新井貞夫4代会長の就任(昭和47年)

- おわりに

秩父大教会(ちちぶ だいきょうかい)

秩父大教会 創設者・新井久之助の生い立ち(慶応3年~明治22年頃)

新井久之助は、

埼玉県秩父郡 大宮町572番地 (現・秩父市) の 平和な農家に(おいて)

亀吉を父とし、母・てふ との間に

弟一人、妹一人の3人(兄弟) の長男として、

慶応3年(1867) 4月12日に 生まれた。父の (新井)亀吉は、

農業の傍ら「御岳教」の神官をつとめ、また 本の行商も行っていた。

故に、この家は「本屋」の呼称さえあった。(新井)久之助は、生来 温和な性質で 物覚えよく、

5歳で「いろは」を書き、寺子屋へ通うようになってからは 一日中 読書することを楽しみとするようになった。当時の農家は、

学問を必要とせず ただ読み書き珠算(そろばん)を一通り学べば事足れりとして(いたので)、

その点では不肖の子であった。長ずるに及び、益々 学問に凝るので、

両親は 何とかして家業に励ませたい と、時々 彼の手から本をもぎとることさえあった。しかし 彼は、弟と畑に出されると 仕事は弟に任せ、そっと逃げ帰り 家人に知られないよう 倉の2階へ忍び、父の行商の本を 手当たり次第 読破した。

兄弟仲の良い弟は、家へ帰って この兄の行いを両親に話した(りする)ことは 一度もなかった。

(弟は 畑仕事が済むと) そっと帰って来て、(倉の2階で隠れて読書している)兄を呼び出し、揃って 家へ戻ったという。(新井久之助は) 寺子屋での成績は、結果として、当然 抜群であった。

遂には、師の代わりをつとめるに至った。

温良な性質と 学問に秀でたことことにより、

自然と 近所の若者達をリードするようになっ(ていっ)た。(新井久之助は) 長男であったため兵役を免れ、(その分) 健康な身体を(活かして)剣道や弓術などに精力的に取り組んだ。

この剣道は、後に (新井久之助が秩父支教会の)会長になってからも 暫く(の間は)

町の警察から師範に依頼される程であった。その後、(新井)久之助 22歳の時、

隣村・中川村農業、大沢良助の長女/・クメ子を 妻にむかえた。

新井久之助、みかぐらうたとの出会い(明治23年頃)

(当時) (新井)久之助の家では、

農家の常として、他国からの行商人などを 好んで宿泊させ(てい)た。

このことが、(新井)久之助の入信の動機と大きな関係を持つこととなった。札所であるこの地方(埼玉県秩父郡)は、自然と寺院が多い。

その中には、相当 立派な建物もある。

その屋根瓦は、土地の土が適しているからだと言われていた。滋賀県神崎郡五ヶ荘村の瓦職人・小杉友吉は、

秩父地方の土質が瓦製造に適することを聞き、

明治23年頃、遙々 近江国から秩父へやって来た。

そして、その製造に着手した。(ただし、この事業は結果として成功しなかったが)(その際、小杉)友吉は、渡り職人の常として、(新井)久之助の家に 宿泊するようになった。

(その後) 同職の小林善次が、小杉友吉を追いかけて 秩父へ来た。小林(善次)は、(秩父へ)来てみたが 瓦製造が思わしくないのを知って、間もなく国へ引き返した。

しかし、帰る時に 1冊の『みかぐらうた』の本を 小杉(友吉)に渡して、

「私の国ではこの歌をうたい、踊りをおどって どんな病気でもたすかる不思議な神様がある。その元は、甲賀郡の山田太右衛門という人だ」

と語った。

(そして、実際に) 様々な不思議なたすけがあった例をあげ、その本(『みかぐらうた』)を 小杉(友吉)に残していった。小杉(友吉)は、(『みかぐらうた』の本を渡され) 不思議と聞かされたものの、読む気にはならず、この本(『みかぐらうた』)を (新井)久之助のもとへ持参し、小林(友吉)から聞いた通りを伝えたのであった。

学問好きな(新井)久之助は、この本 (『みかぐらうた』) を手にするや 好奇の胸をふくらませ、それを播いた。

(本を開いた新井久之助は)

「よろづよの せかい一れつみはらせど」

と書かれている最初のお歌の一節に 胸をうたれた。

(そして) 食い入るように 後を続けて読んだ。もちろん (新井)久之助にも、(いきなり) その真相が解せる筈はない。

しかし、このお歌を読んでいると、何とも言えない温かさと偉大さが感じられ、ただただ頭の下がる思いがしたのだった。「せかい一れつみはらす」とは何と大きな言葉であろう、

ともかく凡人のいえる言葉ではない、何か深い底知れぬ意味があるに相違ない、何とか詳細に聞いてみたい、知りたい…

そう思うと、(新井)久之助は、矢も楯もたまらなくなった。

甲賀からの教師来訪〜秩父講社の結成(明治23年頃)

(新井久之助は) 近所の若者達を集め 早速このことを伝え、是非 詳しく聞かしてもらおう ということに一決。

この由を 小杉(友吉)に語り、山田太右衛門の住所を教えてもらい、「至急お出を乞う」との便りを送った。(新井)久之助の この突飛な行動は、何も解せぬ両親に容れられないのは 当然であった。

加うるに (新井家は) 農家のこととて (客人を迎え入れる) 立派な客間もない。(新井久之助は) 若者達と相談した結果、

檀家寺である 札所12番 野坂寺の僧に願い、その客間を借り(る事とした。

そしてその後、求めに応じて来訪した) 甲賀の人々を迎えた。(甲賀の人々の) 10日間にわたる滞在中、

(新井)久之助はもとより、若者達の熱狂ぶりは、全く 日も夜も分らぬ程であった。病に苦しんでいるのでも問題があるというものでもない 血気盛りの若者が、

聞かされた教理によって、ただ驚き、ただ信じて、

(そのたった一度の甲賀からの教師の伝道によって) 20数人の入信をみたのである。(初めて聞いた教理に感激一入の若者一同は)そこで (さっそく)講社を結ぶことになり、

(新井)久之助を講元に 川田喜代を講脇に決めた。ここに、今日の「秩父大教会」が始まったのである。

妻・クメ子の苦悩(明治23年頃)

講を結んでからというもの、いよいよ久之助を始め若者達は夢中になった。

今日は会合、明日は集会…と、家業を忘れて 近村まで走り歩いた。しかし、(新井)久之助は 相続人である。

両親は、この教えに熱中して家業を忘れ 家を留守にして毎日奔走する (新井)久之助の行動を、妻の不行届として クメ子にあたった。妻でありながら、何故 夫があんなに夢中になるのか了解できないクメ子は、

(舅・姑から夫の監督不行届を叱責され) 呆然として 涙ぐんだ。(クメ子は) 当時、信仰などは 老人か病人のすることで、

血気盛りの若者のすることではない と信じていた。しかし、夫 (新井久之助)は、(行かないでと)いくら頼んでも 毎日 家を飛び出していき、(それを見ては) 両親から厳しく責め立てられ(るような状態が続き)、

クメ子の気苦労は 一通りではなかった。明治24年11月の頃だった。

突然、両親から 金が紛失した と聞かされ、クメ子は 胸をつかれた。

それは、

以前から (夫である新井)久之助が「一度上京して、おてふりをしっかり習ってこなくてはならぬ」と言っていた(のを覚えていた)からである。クメ子は、両親の前にひれ伏し「私の不行き届きから」と詫びるばかりで、涙があふれ 声さえ出すことができなかったという。

新井久之助一行の教理研鑽 出張(明治23年頃)

(一方) その頃、(新井)久之助は、

小杉(友吉)ら5人と共に、深谷まで徒歩で行き、上京して 東 大教会に至った。

(そして、東 大教会に) 1週間 滞在して、(そこで) おてふりを覚え、種々の教理を聞いたのであった。

(新井久之助 一行にとって)一切が ただ不思議であり、喜びであった。(新井)久之助は、(家に残った) 妻(クメ子)の苦悩を (何も)知らずにいた(わけである)。

意気揚々として帰ってきた(新井)久之助は、

家に立ち寄ることなく、(東 大教会で学んだおてふりや聞いた教理の数々を) 仲間に伝えに行った(という)。

講の移転、集談所の設置(明治24年頃)

当時の布教は、全く熱狂的であった。それだけに 不思議な御守護も続出した。

(新井)久之助など若者達の熱ある講演に、寄って来る者もあった。(段々と寄り来る人が増えるにつれ、集談所を設置する話が出るようになった。

しかし) いくら何でも、(野坂)寺に 集談所を置く訳にも行かず、

(埼玉県秩父郡大宮町) 529番地に移転し(て、集談所を設置し)た。

秩父支教会の開設(明治25年)

その頃、既に、

数えれば 同郡内に200有余の信者ができていた。

(そこで) いよいよ 甲賀(支教会)より勧められて、支教会設置の運びとなった。しかし、(新井)久之助は、

明治25年9月23日に おさづけの理は拝戴し(てい)たが、未だに 教師の資格はなかった。そのため、(支教会)設置の段になって、相談の結果、

甲賀(支教会)の 柏木六左衛門を初代会長とし、

(新井)久之助は 副長(ということ)で (相談がまとまった。)(そして) 明治25年(1892) 9月27日、「(秩父)支教会」として 許しを受けた。

(新井)久之助は、同年(明治25年) 10月31日、教師に補命された。

(埼玉県秩父郡は) 寺院の多い土地であるのに拘わらず、仏教からの反対は、当時からなかった。

加えて、地方庁も 直ちに認可した。明治25年12月14日、地方庁認可を得て、

「秩父支教会」は、秩父盆地に発足したのである。

移転事務所 全焼のふし(明治27年)

(新井)久之助は、かねてから 町の中心近くへの移転を願っていたが、

なかなか 良地が見当たらずにいた。(そうした折に)

当時、町の有力者であり多額納税者であった 大森喜右衛門が、

(札所)12番 野坂寺の檀家総代の関係から この札所へ 時々 用事に来る内、

天理教の話に耳を傾け 是非と入信を求め(るようになって)きていた。その関係で、(新井久之助が移転先を探していることを知った大森喜右衛門がそれに応えることとなり)

大森(喜右衛門)の地所である (埼玉県秩父郡大宮) 町内711番地の1 (現・大教会所在地) を得た。

(そして) 先ず、事務所を建築して、ここへ移転したのであった。しかし この事務所は、(なんと) 建てて間もない 明治27年9月8日(に) 全焼し(てしまっ)た。

節を乗り越えての神殿ふしん(明治27年〜明治28年)

事務所の全焼というふしにあった (柏木六左衛門)会長 始め人々は、

今まで 余りにも順調に進んできたこともあって 愕然とした。早速、(柏木六左衛門)会長(は)、役員(を)打ち連れて 上級である甲賀(支教会)に参拝。

更に、おぢばへ帰って おさしづを伺った。(その結果、おぢばにおいて)

明治27年10月25日「一手一つとなって 勇んでかかれ」とのお言葉を頂き、

一同(は) 心を一つにして、(気持ちも新たに) 神殿並びに事務所の建築にかか(ることにしたのであ)った。(おさしづを頂いたこともあり) この建築(に)は、(柏木六左衛門)会長 始め 役員一同、懸命に取り組んだ。

相当 遠方からも信徒が駆けつけ、(そのような者たちは) 近所の民家へ宿泊して、ひのきしんに励んだ。(一同の真実により、神殿は無事完成した。

それは) そこまでの大きな建物ではなかったけれども、(凛とした佇まいで)高台に (そびえ)立ち、その竣工は 近隣の人々の目を見張らせた。明治28年10月16日、河原町・深谷(源次郎)会長 祭主のもとに、

鎮座祭 並びに 奉告祭が 盛大に挙行された。

【明治27年10月25日 おさしづ】

明治二十七年十月二十五日

河原町部内 秩父支教会事務所 焼失に付願

さあ/\尋ねる事情、余儀無く不思議なる事情尋ねる。

よう聞き分け。

どういう事聞き分けるなら、よう/\事情それ/\運んで大変なる事情、これどういう事であろう。

一時皆心と言う。

どういうもの一つ他に事情、世界に事情、他に事情、世界事情、一時どういう事日々の処、事情又々それ/\運ぶ事情、大層言うて楽しんだる処という事尋ねる。

運ぶ処日々受け取り、一つ不思議なる処よう聞き分け。

後々一つの事情と言う。

内も治め、世界も治め、国も世界も治め、とっくり聞き分け。

代々一つの事情こうと言えばこう。

折角なあと言えばこれ仕舞。

なれど、これから何でもと言えば、これから聞きたる事情、一つの事情でありて二つ三つの事情ありてはどうもならん。

これから鮮やかに一時心というは治められん事はあろうまい。

世界の理汲んで、めん/\心弛んではなろまい。

これから一つよう聞き分けてくれるよう。

柏木六左衛門初代会長の辞任、新井久之助2代会長の就任(明治28年)

柏木(六左衛門)は 会長ではあったが、甲賀の役員としてであるところから、(秩父支)教会に 常住していなかった。

このため、信者が増加すればする程、不都合を感じるようになった。加えて、柏木(六左衛門)会長は老齢でもあったので、辞任(することとなった。

柏木六左衛門初代会長の辞任を受け)

明治28年10月11日、

本部の許しを得て、(晴れて) 新井久之助が 2代目として (名実ともに)会長に就任した(のであった)。

(それと)同時に、川田喜代が 副長となった。同年(明治28年) 10月16日、(2代会長)就任奉告祭を執行した。

役員の教会住み込み開始(明治28年頃)

当時、(秩父支)教会は 会長一家だけの住み込みであったので、

早速 役員宅の建築にかかり、(役員宅を建築して役員も教会へ住み込むこととした。この時) 教会の敷地内に住み込むこととなったのは、

川田喜代・小杉友吉・根岸孝吉・清水常蔵・新井徳蔵・新井丈次郎・井上良助・井上荒次郎・吉野粂三郎・加藤繁次郎・根岸石蔵・柴崎源蔵、

以上の12家族であった。ここに初めて、会長を中心とした、教会らしい態勢ができたのである。

広がる秩父の道(明治26年頃〜大正時代)

(秩父支)教会 設置から いよいよ布教熱は盛んとなり、

先ず 近辺の布教、すなわち 埼玉県内から 他県へと伸びていった。明治26年4月、清水常蔵は、長野県上伊那郡へ知人を求めて布教に出た。

翌年(明治27年)、小杉友吉は 茨城県へ、また 川田喜代は 遠く北海道へと足を伸ばした。かくして、埼玉県内・群馬・長野・東京・神奈川・静岡・ 栃木・岩手・朝鮮…

と、次第に教線は広がって行った。そして、教祖40年祭(=大正15年) の頃には、

(教勢)倍加運動にのって、部内教会は 100を越すに至った。

教勢の低迷(明治時代後期〜大正時代)

(教会数は増えたものの)

しかし、そこには 粗製乱造のきらいがないとは言えない面があった。

この頃から、教勢に疲労の色が急に濃くなってきた。部内の数は一応増加したが、

「修理肥」の手が廻らなかったために 教勢がだんだん落ちていった(のである)。(上級の)甲賀からは、事態を憂慮して 度々 巡教があった。

しかし、部内からいっこうにお供えが届かないようになってしまい、

教師の上納金、青年会・婦人会費、神饌料…と、借財が増えるばかりであった。当時の (秩父)支教会は、全く、その日その日(で 何とか) 露命をつなぐ(ような)有様であった。

(そのため) 役員の(中で) 働ける者は働き、勤める者は勤め(て教会の財政を支え)た。

この(ような状況の)中にあっても、(新井久之助)会長は一言の不足も言わなかった。

そのこともあって、(教勢は低迷しても) 役員一人(として) 教会から離れて行く者はなかった。しかしながら、この教勢の不振の因と思われるのは、

部内に対する修理肥が(十分)出来なかったことはもちろんであるが、

(それ以上に)

設立当初より 多額納税者(である) 大森(喜右衛門)役員が 会計であったため、

教会への納入金を、部内信徒で分担するのではなく、

大森(喜右衛門)個人が立て替え、(それが)お供えという形になってしまっていたことも大きいと思われる。

(すなわち、秩父支教会の財政は 大森喜右衛門 個人に依存するような面があった。)そのため、部内信徒 個々の「つくし・運び」による成人の道が開けにくく、

また、部内巡教や 部内との連絡(を取り合うといった、内部の意思疎通の機会)も 少なかった。

そのことが、(教勢不振の原因の一つとして) あげられる(であろう)。

秩父分教会への昇格(明治42年)

しかし (教勢低迷の)その間(ではあったが)、

明治41年の一派独立によって、

秩父(支教会) は、翌(明治)42年2月8日、分教会に昇格した。

秩父のどん底時代(大正4年頃)

大正4年(1915) 教祖殿と客間の建築をみたが、

この頃が (秩父分教会にとって) 一番のどん底時代であった。完成に至るまでに、客間は 一度は 途中で中止した程であった。

新井久之助2代会長の出直し、新井修3代会長の就任(昭和9年)

(新井)久之助 (2代)会長は、

昭和9年(1944) 4月4日、

教区主事として教区で勤務中、68歳で出直した。(新井)久之助 会長の長男・修は、

教校別科講師を終えて 教会に帰り、(新井久之助)会長を助けて 部内巡教(に回ったり)、また 近辺のにをいがけに従事し(たりし)ていた。(新井久之助2代会長の出直しを受けて)

(秩父分教会一同は) 甲賀(大教会)の会長・役員などと相談の結果、

新井修を 3代会長に推すことに決定。

同年(昭和9年) 8月1日、許しを受け、(新井)修は (3代)会長に就任した。(そして) 同年(昭和9年) 10月20日の(秋季)大祭の日に、(3代会長)就任奉告祭を挙行した。

(新井修)3代会長の就任によって、上級からの仕込みも烈しくなり、

(新井修)会長は、眠れる教会をゆり起こすべく、会長自身が できる限り部内巡教に回って、(そして) 月毎の上級・月次祭参拝も実行した。この結果、少しずつではあったが、部内教会に 活気と明るさが出始めた。

秩父大教会への昇格〜奉告祭(昭和15年〜昭和16年)

昭和15年4月30日、

秩父(分教会) は、甲賀(大教会)より分離して、

大教会に昇格し 本部直属となった。この機をはずしては 部内全般に活気をつける時はない と信じた(新井修)会長は、

(奉告祭に)真柱を迎えて、信者の心に ぢばに直結する心の大切なことを充分に植えつけたい と考えた。(新井修3代会長の思いは 秩父一同に浸透し)

翌(昭和)16年11月6日に挙行した奉告祭は、秩父 始まって以来の 盛大さであった。かくて、眠れる教会も (ついに)目覚め始めたのである。

数々のふしん(昭和21年頃〜昭和45年頃)

教祖60年祭(=昭和21年) 終了と同時に (新井修)会長は、

多年、(新井久之助)前会長が懸案としていた 教祖殿の建築を発表した。(新井修会長の発表を受けて)

部内全体は緊張し、巡教に巡教を重ね、部内教会長の講習などを重ねて 休む間もなかった。(工事は順調に進み) ついに教祖殿は完成。

昭和25年10月16日 遷座祭、翌日(10月17日) 奉告祭を執行した。更に この奉告祭の記念として、詰所建築の発表を行い、

また、昭和27年9月15日、創立60周年の記念祭を執行した。この時、部属教会は158ヵ所を数えた。

昭和42年2月26日、

神殿建築 及び 付属建物移動增改築願を本部に提出。

許しを受けて 普請に着工し、同年(昭和42年) 9月19日 遷座祭を執行した。その後、建築は進められ、

境内地1,482.15坪に、

鉄筋コンクリート造 カラーベスト葺(の) 神殿 162.94坪、

鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建(の) 詰所 教職舎、

木造 瓦葺(の) 客殿 30坪、

(以上の如き形状) の建築が、

昭和45年9月に 竣工落成した。(そして) 昭和45年9月19日 鎮座祭。

翌(9月)20日には、落成奉告祭を執行した。

新井修3代会長の辞任、新井貞夫4代会長の就任(昭和47年)

(新井修)3代会長は、昭和47年4月15日に辞任。

(そして) 同年(昭和47年) 6月26日に

4代会長に 新井貞夫(昭和10年9月18日生) が就任した。(4代会長)就任奉告祭を 同年(昭和47年) 7月21日に執行した。

現在 (=『天理教事典』1977年版出版当時)、

(新井貞夫4代)会長を芯として、たすけ一条に邁進している。〔現住所〕〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町1丁目2番26号

〔電話〕 0494-22-0345(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,503〜506)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

69回目の今回は、

「秩父大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも秩父大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。

秩父郡大宮町の農業兼本屋の 新井家の長男・久之助は、剣道や弓術に長じ、

その上、本は 手当たり次第に読破し、若者をリードする人物であった。明治二十三年ごろ、滋賀県神崎郡の瓦職人・小杉友吉が新井家に宿を借り、瓦製造に着手した。

同郷の小村善次も来たが、仕事が思わしくないので 引き揚げた。その際、一冊のみかぐらうた本と、

「故郷ではこの歌を歌い、踊りをして、どんな病気でもたすける不思議な神様が現れた。その元は滋賀県甲賀郡の山田太右衛門(甲賀初代) である」

という言葉を残した。久之助は 本を手にし「よろづよのせかい一れつみはらせど」の一節を目にするや、なんと偉大な言葉ではないか、凡人の語れる言葉ではないと 胸を震わせた。

詳細に知りたいと思うと矢も盾もたまらず 近所の仲間たちと相談、

山田太右衛門に「至急 お出を請う」と手紙を書いた。久之助は 十六歳の時、秩父事件を体験した。

養蚕、製糸農家が高利貸しに年賦償却を要求した騒動である。

しかし 警察や軍隊の鎮圧でひとたまりもなく壊滅、死刑四名を含め重罪、軽罪多数にのぼった。

力による抵抗や闘争では 何の解決もできないことを知った。

そんな思いが、みかぐらうたに感動を覚えさせたのであろうか。甲賀から 柏木六左衛門ら 四人がやってきた。

秩父観音霊場十二番札所の野坂寺を借り、十日間というもの、熱心に話を聞き、お手振りを学んだ。若者たちは熱狂し、久之助を中心に 秩父の元が築かれた。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,113)

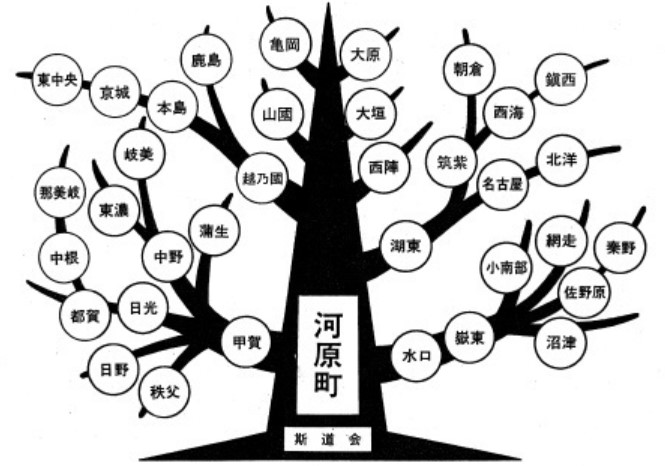

秩父大教会は、甲賀大教会から分かれた大教会ですね。

すなわち、斯道会の流れ汲む大教会。

甲賀大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】69回目の当記事では

『天理教事典』の中の「秩父大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回もまた、知らないことばかりでした。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】で天理教大教会の初期歴史の勉強を始めて、今回で69回目になるわけですが、

秩父大教会の創設者である新井久之助先生の入信の動機、元一日は、これまで勉強してきた中にはないパターンでした。

病気や事情をたすけられたわけではなく、また、布教者と巡り合ってお話を聞いて感銘を受けたというわけでもない。

近江国から瓦製造という新規事業立ち上げ目的で出張ってきていた職人さんが持ち込んだ『みかぐらうた』本、それを目にして、そこに書かれているおうたに惹きつけられた。

それをきっかけとして、天理教教会の先生を「自ら求めて」招聘し、お話を聴き感激して、そこから入信された。

新井久之助先生は、そういう経緯で入信されたのですね。(°o° )

これまで天理教 大教会の初期歴史を学習する中で、

初代で天理教へ入信された先人先生方の 大部分は、どうにもならないような病気や事情をたすけて頂いたことが元一日であることを学んできました。

ただ その中でも、身上・事情のおたすけによるものではない元一日をお持ちの先生として、

湖東大教会の佐治登喜治良先生や、牛込大教会の古田栄五郎先生、深川大教会の木村八十八先生などの先生方が、

おやさまに直接お声を掛けて頂いて感激して…あるいはお話を聴いて感動して…という具合に、

例外的に わずかにおられる、

という感じで 私は 受けとめておりました。

しかし、今回勉強した、秩父大教会の実質的な創設者である 新井久之助先生は、全く新しいパターン‼︎

『みかぐらうた』のおうたに感動して、そこから「自ら求めて」天理教の中に深く入り込んでいかれた!

このもとを くはしくきいた事ならバ

いかなものでも こいしなる

という『よろづよ八首』の一節を

新井久之助先生は、文字通り体現しておられるわけです。(^o^)

『天理教事典』には次のように書かれてありました。

…このお歌(みかぐらうた) を読んでいると、何とも言えない温かさと偉大さが感じられ、ただただ頭の下がる思いがしたのだった。

「せかい一れつみはらす」とは何と大きな言葉であろう、

(『天理教事典』1977年版 P,504)

ともかく凡人のいえる言葉ではない、何か深い底知れぬ意味があるに相違ない、何とか詳細に聞いてみたい、知りたい…

そう思うと、(新井)久之助は、矢も楯もたまらなくなった。

『天理教事典』の「秩父大教会」解説文によると、

新井久之助先生のお父様は「農業のかたわら「御岳教」の神官をつとめ、また本の行商も行っていた」とのこと。

「御嶽教」とは何か。

Wikipediaには次のように書かれてありました。

御嶽教(おんたけきょう)は、

木曽御嶽山信仰(御嶽講)を起源とする教派神道(神道十三派)の一つ。奈良県奈良市に教団本部(御嶽山大和本宮)を置く。創始者は下山応助とされている。長野県木曽町に教団本部のある「木曽御嶽本教」としばしば混同されるが、別の団体である。

Wikipedia>御嶽教 より

確か、天理教も かつては「教派神道」の一派だったはずですから、

教派神道の一つである「御岳教」の神官を父親に持つ 新井久之助先生にとって、

「天理教」の持つ雰囲気には、無意識の内にシンパシーを抱かせる何かがあったのかもしれません。

新井久之助先生は、

子供の頃から隠れてでも本を読むような読書家で、また 剣道や弓術にも優れた、いわゆる文武両道、

地域の若者達をリードするような 名士だったとのこと。

お道の話を聴きたいとの招待に応じて甲賀から柏木六左衛門他 4名の先生が来られ、地域の者が集まってお道の話を聴いた際、いきなり20数人の若者が入信、

そして、いきなり「講」を結ぶまでに至った、

その熱狂ぶりの根本には、

地域のリーダーである 新井久之助先生がその中心におられるから…

というのが大きかったのではないか、と想像します。

いろいろな意味で異色で、華々しい「秩父大教会」初期の歴史。

実質的な初代である 新井久之助先生の経歴やその元一日は、

実に魅力的で、多くの人を惹きつける輝きを放っています。

しかし…へそ曲がりな私の視点は、

そうした 稀少な秩父大教会の元一日に感動しつつも、

ついつい そのサイドストーリーに向きがちなのであります。

新井久之助先生の奥様・クメ子先生が苦悩された史実の部分です。

新井クメ子奥様が苦悩した史実の部分を読んで、

以前、「日野大教会」について勉強した際、

山添いし初代会長夫人が 熱烈な信仰に突き進む初代の裏で苦悩した という史実があった、

と学んだことを思い出しました。

その際知ったのは、

山添いし奥様は 重い眼病をたすけて頂き、それが 日野大教会初代・山添利兵衛先生入信のきっかけとなった、

しかし、周囲からの反対攻撃が高まるにつれて、次第に山添いし奥様は 信仰に反対の態度をとられるようになっていった、

という史実でした。

当該記事の中で私は、

・山添いし奥様の態度を信仰的に未熟と受けとめる方が多いのかもしれないが、私は非常に共感を覚えた、

・親子でも夫婦の中も兄弟も 皆 銘々に心違うで、という御神言が改めて心に響いた、

みたいなことを書きました。

その史実とは少し事情が異なりますが、

今回学習した「秩父大教会」の中のクメ子奥様が苦悩した史実の部分も

熱烈な初代の行動の裏で 深く苦悩する『家族の物語』…みたいな感じで、私の心を強くとらえるのでありました。

病気をたすけられたわけでもなく事情を解決してもらったわけでもないクメ子奥様にとって、

何の予備知識もない「みかぐらうた」なるものをきっかけにして、突然、お道に夢中になった夫の気持ちが理解できなかったというのは、それは 当然のことだろうと思うのです。

それだけでも辛いのに、同じくそのことを理解できない 舅・姑から「お前が悪い」と責め立てられる。自分が納得した歩みを責められるならまだしも、自分も納得していないのに、それを責めらる。

これは、さすがに辛い…

「私に言わないで。直接 本人に言って!」 そう思って当然の話。

それに加えて、明治24年11月頃には、新井久之助先生が 東 大教会へおてふりを学ぶために上京する際、両親に黙って家の金を持ち出された件。これもキツい…

両親から金が紛失したと聞かされ、クメ子奥様は、そのお金は夫が持ち出したものだとすぐにピンときた。

自分が持ち出したわけではないけれど、夫の仕業だとわかったクメ子奥様。

「私の不行き届きから」と詫びるばかりで、涙があふれ声さえ出すことができなかった――

『天理教事典』には そのように書いてありました。

実際には、ここに書かれていない複雑な背景があるのだと思います。

しかし、私には『天理教事典』の記述のみしか情報がありません。

なので、偏った感想なのだろうとは思いますが、

クメ子奥様が可哀想過ぎる… そう思ってしまいました。

『天理教事典』「秩父大教会」解説文を担当された先生も、このあたりのところは、クメ子奥様の苦労を気の毒に思う気持ちが強かったのではないでしょうか。

そのことは、書かずに済ませることも出来たであろうこの史実を 結構スペースを割いて詳しく説明している点からも窺えるのではないか、と思います。

歴史の華やかな部分ではなくて、そのような、どちらかというと暗い部分についつい目が止まりがちなのは、私の悪いクセですね。わかってはいるのですが、ついつい… (^^;)

常に明るい部分に目を向けるマインドを育てていきたいと思います。(^^)

ただ、新井クメ子奥様は、どうやってその苦悩を乗り越えていかれたのか、気になるところではあります。

これは あくまで私個人の悟りになりますが、

その後、新井久之助先生が中心となって結成された講社が大きく発展し大教会にまでなっているという事実は、

クメ子奥様も含めた 関係者一同が 神様がお望み下さる境地に近付き おたすけ頂いた ということを証明している、

そのように考えていいのではないのか、と思ったりもしました。

いずれにしても、今回の学習を通して、

そうした多くの先人先生方の苦労を土台として、また 経済的困窮のどん底をくぐり抜け それを乗り越えた上に、今の輝ける「秩父大教会」がある、

ということはよくわかりました。

たびたび最後に書くフレーズの繰り返しになりますが、

そのような多くの苦難の歴史を知った上で 今の「秩父大教会」の勇姿に触れると、またひとしお感慨深いです。

今回の学習を通して、改めて、歴史を学ぶ大切さを感じさせられました。(^^)

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「秩父大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント