Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号70番「中津大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号71番「岐美大教会」について勉強します。

- 岐美大教会(ぎみ だいきょうかい)

- 岐美の道の始まり(明治24年春)

- 石原政治のおたすけ、酒井国三郎の入信(明治24年夏)

- 濃尾大地震(明治24年)

- 濃尾大地震後の教勢拡大(明治24年〜明治25年頃)

- 岐美支教会の設立(明治27年)

- 神殿ふしん(明治27年〜明治28年)

- 次々と広がる岐美の道(明治29年頃〜明治45年)

- 岐美分教会へ改称(明治42年)

- 石原政治 初代会長の辞任➡石原孫三2代会長の就任〜初代会長の出直し(大正13年〜大正14年)

- 教祖殿の建築(大正15年〜昭和2年)

- 中野分教会からの分離〜岐美大教会への昇格(昭和7年〜昭和15年)

- 岐美詰所の建築(昭和27年)

- 石原孫三2代会長の出直し、石原つるゑ3代会長の就任(昭和31年)

- 神殿及び付属建物のふしん(昭和43年〜昭和46年)

- 石原つるゑ3代会長の辞任、石原 髪4代会長の就任(昭和47年)

- 岐美詰所 第36母屋の建築(昭和47年〜昭和49年)

- 部内教会の社会福祉活動

- おわりに

岐美大教会(ぎみ だいきょうかい)

岐美の道の始まり(明治24年春)

岐美の道は、

明治24年(1891) 春、

岐阜県安八郡下宿村23番戸 (現在 墨俣町) に住む、

石原孫三郎(の)長男・政治 (当時36歳) が、

ある事情で 海津郡駒野村の 水谷盈進 (中野大教会部内・海津分教会信者) と出会い、

神様の話を聞いたことから始まる。

石原政治のおたすけ、酒井国三郎の入信(明治24年夏)

石原家は、農家ながら 土地の名門で、

庄屋を勤める家柄であったという。(石原政治は)

政治の妻・まつの実家である 岐阜県 厚見郡 日野村の

大地主・酒井半次郎の 3男・国三郎が、

3年程前から 座骨神経痛で立つことも出来ず 痛み苦しんでいることを知った。(そこで) 明治24年夏、

(中野大教会部内)海津(分教会)の 高木幸次郎と (石原)政治が

金華山 (330m) を越え 酒井家に (おたすけに) 出かけた。(高木幸次郎と石原政治は)

仏教を深く信ずる (酒井国三郎の) 父・半次郎を説得して、

(酒井)国三郎に 真実こめて「神様 南無天理王命」と称えて (たすかりを)願った。

(また) 一方、(酒井)国三郎(の方で)は、生涯「ひとだすけ」の上に勤めることを 心に定めた。(高木)幸次郎、(石原)政治は、

2度3度と (酒井家へ) 運び、(たすかりをねがった。

そうしたところ)

(酒井)国三郎の痛みは 次第に去って、

1週間程 経った頃、立って歩けるようにまでなった。(酒井)国三郎の兄・友次郎と 弟・竹次郎は、

この姿を見て深く感激し、(この後) 信仰心を持ち 布教に励むようになった。

(そうした活動は) 岐美の道の基礎となった。(また) (酒井)国三郎(本人)は、

余りの嬉しさに、近所近在に神様の話をして歩き、(それは) 村内の評判になった。

(その結果) 山県村の林梅太郎に にをいがかかり、

教えは 近村に伸びて行った。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) より

岐美の道は、(岐阜県) 石津郡徳田の 足腰立たぬ身上をたすけられた高木幸太郎からの道の流れである。

石原政治(岐美初代)は、(岐阜県) 安八郡下宿村(現・墨俣町)の戸長を務め、村人の信頼も厚かった。

明治二十二年ごろ山を購入したところ、山師の口車に乗せられ手痛い損害を受けた。

二十四年、その山の粗朶を切る仕事を頼んだ駒野村の農業・水谷盈進の話に

「今にこの世は泥海隣、世の立て替えがあるそうな。たすかるように天理教の信仰をしてはどうか」という。

政治は、幸次郎に会っているうちに、妻の実家・酒井家の国三郎が座骨神経痛で苦しんでいる姿を思い出した。

金華山の東麓にある、厚見郡日野村(現・岐阜市)の国三郎は、幸次郎の話を聞き、生涯の人だすけを誓い、一週間ほどで歩けるようになった。

感激の余り、村祭りの余興の舞台で喜びを語った。

国三郎は、二十六年、岐阜県川辺村の旅館で天理教講演会を開いた。

向かいの旅館「かつや」の主人・勝村伴次郎は、逗留客に勧められて聞きに行った。

翌日、伴次郎は国三郎の申し出により、父の胃癌のおたすけを受けた。

話の中に「病のもとは心から」とあり、心が体に影響を与えることを悟った。

研究熱心な伴次郎は、国三郎から一ヵ月ほどぶっ続けに教理を聞いた。

三十一年、東濃出張所を開設した。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,93〜94)

濃尾大地震(明治24年)

明治24年(1891) 10月28日 午前6時、

突然、美濃尾張 (身の終わり) とまで言われた 濃尾大地震が起こった。死者 7,273人、負傷者 16,800人、罹災家屋 142,177戸、半壊 74,564戸 と記録されており、

岐阜県では 余震が 2ヵ年も続いた。

濃尾大地震後の教勢拡大(明治24年〜明治25年頃)

この震災によって、心の動揺と不安におびえる病人が続出。

数少い布教者の往来も激しく、ふしぎなたすけも続々現れ、

珍しい神様や あらたかな神様や、

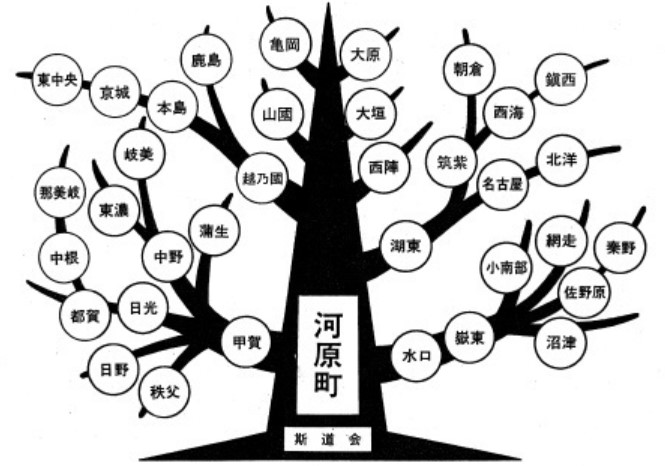

と 各地に教えが伸び、(あちこちで新たな) 講社が結成された。まず、斯道会 第450号が、

(岐阜県) 安八郡下宿村に 講元・石原政治、講脇・栗田北郎として 明治24年12月1日に結ばれ、

続いて、斯道会 第451号が

(岐阜県) 厚見郡日野村に、講元・酒井友次郎、講脇・酒井国三郎、周旋方・酒井竹次郎 外13名で結ばれた。酒井兄弟3人、特に 国三郎の熱狂的な布教によって 岐阜市を初め 農山村にぐんぐん伸び、

部内として最初の結講は、斯道会 第516号で、

(岐阜県) 山県郡厳美村岩に講元・大野長四郎、講脇・林海太郎、周旋方・深尾勘三郎、横山仁三郎 (津保 初代)、大桑亀五郎外 4名で結ばれた。追々信者も増え、(岐阜県厚見郡の) 日野では 大変不便なため、

明治25年2月に

岐阜市中今町に 木造瓦葺2階建を借りて 寄り所とした。

その後も ますます伸び栄え、各地に結講をみた。石原政治は、

名古屋に住む弟・由太郎を通じて 東魚町3丁目に住む 山田庄平に にをいがけし、

これが 明治25年2月に 斯道会 第519号を結講。講元は、山田庄平。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) より

愛知、岐阜両県の道を訪ねる時、濃尾大地震を無視できない。

そのころ、道の週末的な噂とも教説ともつかぬ話が飛び交っていた。

噂が現実となり、道の者は親神の人心浄化の現れと布教に奔走。

地殻変動は、この地の人心変革に 威力を現したのである。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,94)

石原政治の高山布教(明治32年頃)

ちなみに (後の話になるが)

(石原政治は) 高山布教として 明治32年 東京布教を志している。当時(の) 政府要人・副島種臣の夫人が大垣出身であったので、

(その)縁故で 副島家へしばしば出入りして神様の話を説き、

一条家や有栖川家へもよく出かけた(という)。また、(石原政治は) 同郷であった下田歌子にも たびたび会って神様の話をした。

(下田歌子は) 信者までに至らなかったが、みかぐらうたの本を座右において大切にしていた、ということである。(石原政治は) 天理教一派独立にあたって松村吉太郎が大変苦心していると聞き、随分協力をした。

(その)中でも、下田歌子は、名のある人を紹介し、要路につながる人々を しばしば おぢばに案内し、初代真柱に会わせた。

松村吉太郎も大変喜んだという。

岐美支教会の設立(明治27年)

(話を戻して、当時の岐阜方面の道の動きについてだが)

岐阜県内各地に教えは伸び、40講社以上が結講された。(そこで、関係者一同によって) 教会設立の議について協議され、

(岐阜県内の講社がまとまれば) 優に支教会の資格があった(ので、教会を設立しようということで相談がまとまった。教会設立という点で一同の合意は形成されたものの) 出張所から出発して地固めしてから(その後、ある程度基礎が固まった上で 支教会になった方が良い) という意見と、

一挙に支教会(になった方が良い)という意見とが 対立した。(意見の相違はあったものの、話合いの結果、

最初から) 支教会(として)設置(を願出るということで合意形成され、そのような段取りで諸手続きを進めていくこと)に決まった。担任者 (会長) 選定についても、再三 関係者で談じ合い、

その結果、下宿講社の石原政治が、

(布教実績のめざましい) 酒井の姉婿であり 最初に話を聞いている(という)上から (担任者=初代会長にふさわしいであろうと)

満場一致で決まった。(そして)

明治27年(1894) 11月27日付をもって、

岐阜市中今町17番地に、

河原町分教会部内・岐美支教会として (天理教教会本部より) 設立の許しを得た。その頃は、(全国的に) 地方庁の許可が容易におりない時期であったが、

(岐美支教会においてはそのようなことはなく)

(明治27年) 12月21日付で (スムーズに地方庁) 認可となった。

これは、連署した人に土地の有力者が多かったからであろう。担任者・石原政治は、(下宿講社の)講元を 河合藤太郎 (後の初代・南濃出張所長)に譲り、(自身は) 岐美支教会長に就任(した)。

なお「岐美」の名称は、

岐阜の「岐」と 美濃の「美」を取って つけられた。

神殿ふしん(明治27年〜明治28年)

(岐美支教会設立後)

岐美支教会 神殿ふしんのため、

岐阜県岐阜市富茂登堤下290番の1−6の1反9畝17歩(587坪)を購入して、

おさしづをもって、ふしんの許しを得た。しかし、(当時) 上級・中野支教会の神殿ふしんが 未着工であったため、

「(まずは、上級) 中野(支教会)さんのふしんに力を添えるのが本筋(ではないのか)」

という声も出て、ふしんに着手しなかった。再三 協議の結果、

(まずは) 上級・中野支教会の神殿をお供えする(という)ことに決まり、

しかる後(に)、再び資材を整える、ということになった。(その後)

明治28年(1895) 10月11日、

再度 ふしんの許しをうけ、(明治28年) 10月15日、客殿(の) 石搗、

同日 (10月15日) 手斧始め上棟式、

ついで、木造瓦葺破風造 玄関付平家神殿 (建坪71坪)、

木造瓦葺平家建 客室 (建坪26坪2合5勺)、

木造瓦葺2階建 事務所 (建坪42坪5合 2階24坪)、

木造瓦葺平家建 会長住家 (建坪17坪2合5勺)、

木造瓦葺平家建 炊事場 (建坪10坪)、

付属建物、物置浴場厠 4棟 (建坪8坪)、

以上を建築した。明治29年 4月、鎮座祭を24日、開筵式を 25日に 執行した。

次々と広がる岐美の道(明治29年頃〜明治45年)

これに続いて、部内教会も (次々と) 設置された。

明治29年6月20日付をもって、

山県・美山・濃武・北濃・津保・佐見

以上の各出張所が、また、同(明治29年6月)23日付をもって、

美国・洞戸・葛原

以上の各出張所が設立された。一方、県外への布教も展開され、

明治29年4月、

北濃の信者・猿渡英治 一家が 北海道余市に渡り布教。

のち、20名程 移住して、

大正9年(1920) 11月2日、北銀山宣教所の設立をみた。明治38年春、

北濃の信者・井上善碌が、24戸引率して北海道の十勝芽室に渡り、

(明治)43年7月28日に、芽室宣教所を設立。明治40年春、

山県の信者・沢田熊吉一家が、十勝清水に布教。

大正13年2月2日、上清水宣教所を設立した。また、明治43年春、

北濃の信者・沢村芳郎 (21歳)と 沢村竹造は、韓国の木浦港に上陸し、布教を開始。

(それが) 6ヵ所の教会設立の基礎となった。更に、明治45年5月28日、

木浦宣教所の 沢村芳郎は、名古屋・静岡・横浜・東京・千葉に 布教(に出た)。

(それを遡る) 明治35年には、北濃・濃武・洞戸より 布教者を送っていて、それぞれに 教会設立をなした。長野県へは、

明治32年春に

濃武の信者・古田宮助、篠田権之助、青木栄太郎、平田庄次郎などが 布教に出て、

5ヵ所の教会設立を見た。津保の信者・林佐市は、肺病を救けられ、

明治30年春、

東京から新潟県へ出て、熱心に布教に励み、6ヵ所の教会を設置した。また、佐見からも、木曽路に布教者を送り、2ヵ所の教会を設立した。

岐美分教会へ改称(明治42年)

明治42年2月23日、

岐美は、支教会から分教会に 改称した。(それと同時に)

部内の 山県・濃武・北濃・美国・洞戸が、出張所から支教会に、

美山・津保・葛原・佐見は、宣教所と改称された。

石原政治 初代会長の辞任➡石原孫三2代会長の就任〜初代会長の出直し(大正13年〜大正14年)

大正13年(1924) 7月24日、

(石原政治) 初代会長は、老衰を理由に辞任。

石原孫三が2代会長に就任した。翌(大正)14年、(石原政治) 初代会長が出直した。

齢70歳であった。

教祖殿の建築(大正15年〜昭和2年)

大正15年11月28日、

許しを得て 教祖殿建築にかかり、

昭和2年4月19日 鎮座祭、翌20日 奉告祭を執行した。

中野分教会からの分離〜岐美大教会への昇格(昭和7年〜昭和15年)

昭和7年末、

中野分教会より分離して 甲賀(大教会) 直属となった。昭和15年(1940) 6月15日、

甲賀(大教会) より分離、大教会に昇格し 本部直属となった。

部内教会113ヵ所。

岐美詰所の建築(昭和27年)

昭和27年(1952) 3月、

(奈良県)三島町110番地の土地 1,151坪を購入。木造瓦葺 3階建(1階208坪、2階155坪、3 階155坪)の建物を 甲賀詰所より分与、

外に 炊事場・浴場 53坪余を増築して、信者詰所とした。

石原孫三2代会長の出直し、石原つるゑ3代会長の就任(昭和31年)

昭和31年8月26日、

2代会長 石原孫三が、74歳で出直した。(そして) 同年(昭和31年) 9月27日、

石原つるゑが 3代会長に就任した。

神殿及び付属建物のふしん(昭和43年〜昭和46年)

昭和43年5月26日付 本部の許しを得て、

神殿建築 及び 付属建物の 一部移動 増改築に着手。

昭和44年7月、地鎮祭を執行。その後、2年半の歳月をかけて、

5,378平方米 (1,626坪85) の境内地に、

鉄骨鉄筋コンクリート造 瓦葺 3階建 神殿 (建坪・1階 217坪5合、2階252坪5合、3階204坪5合) と

鉄筋コンクリート造 瓦葺 2階建 信者詰所 (建坪1階 72坪、2階 71坪5合)

及び

教職舎・客室等の 建設をみた。鎮座祭は 昭和46年12月1日に行われ、

翌 2日、奉告祭が 賑やかにつとめられた。

石原つるゑ3代会長の辞任、石原 髪4代会長の就任(昭和47年)

昭和47年12月26日、

石原つるゑ (3代会長) が辞任し、

石原 髪が、4代会長の任命をうけた。翌、昭和48年3月2日、

(4代会長)就任奉告祭 及 設立80周年記念祭を執行した。

岐美詰所 第36母屋の建築(昭和47年〜昭和49年)

昭和47年12月26日(に)、許しを得て、

(奈良県)天理市三島町110番地の敷地 1,093坪18 (1,156,84平方米) に

鉄筋コンクリート造 瓦葺4階建 (事務所・会長室・信者室) の 第36母屋を建築。

昭和49年4月17日、竣工した。

部内教会の社会福祉活動

部内教会である、美谷分教会 (岐阜県 武儀郡 武芸川町寺尾) では、

社会福祉養護施設として、

第1・第2・第3 美谷学園 (園長・井上善次郎) を経営している。(また) 北銀山分教会 (北海道 余市郡 仁木町銀山) では、

社会福祉養護施設、桜ヶ丘学園 (園長・斎藤正一) を経営している。〔出版物〕

西山輝夫編『岐美の道』、

『岐美』(月刊)、

北銀山分教会『五十年の足跡』、

越美分教会『越美』(月刊)

〔現住所〕〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光 2675-31

〔電話〕058-295-2790(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,233〜235)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

71回目の今回は、

「岐美大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】71回目の当記事では

『天理教事典』の中の「岐美大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回もまた、知らないことばかりでした。

岐美大教会は、中野大教会から分かれた大教会とのこと。

当シリーズは、教会番号順に勉強しており、

岐美大教会の上級である中野大教会は教会番号74番にて、

今回=第71回の時点では 当シリーズ未登場。

そのため、まだ勉強していません。

今回勉強した岐美大教会の上級に当たる中野大教会は 甲賀大教会から分かれた大教会。

中野大教会については未学習ですが、

その上級である甲賀大教会については、以前勉強して 記事を投稿しました。

私はこれまで勉強する中で、

教会番号というのは、創立の古い順に並んでいるのだろう…

漠然と そのような感覚でおりました。

しかし、『天理教事典』によれば、

設立年月日は、

中野大教会が明治25年9月27日。

岐美大教会が明治27年11月27日。

中野大教会の方が古い。

最初、今回の書き写し学習をするにあたって、

中野大教会の方が設立が古いのに、なんで岐美大教会の方が教会番号が早いのかなぁ…

という疑問が湧いたりもしました。

が、『天理教事典』を読むことでその理由を理解しました。

大教会に昇格し本部直属となったのが、

岐美大教会が昭和15年6月15日。

中野大教会が昭和15年7月25日。

本部直属になったのが、岐美大教会の方が中野大教会よりおよそ1ヶ月強早い。

すなわち、

設立は、上級である 中野大教会の方が早いけれど、

大教会=本部直属になったのは 岐美大教会の方が早い。

それで、

教会番号は、岐美大教会の方が 上級だった中野大教会より早い。

そういうことだったのですね。知りませんでした。

どうでもいい? (^^ゞ

確かに、どうでもいいことですが、

今まで知らなかったことを知ると誰かにしゃべりたくなるものでして、

あえて ここに書かせて頂いた次第であります (^^)

今回の『天理教事典』書き写し学習では、

岐美の道の始まりのところが よくわかりませんでした。

『天理教事典』「岐美大教会」解説文の中には、

「岐美の道は…(中略)…石原孫三郎長男・政治が、ある事情で 海津郡駒野村の 水谷盈進 (中野大教会部内・海津分教会信者) と出会い、神様の話を聞いたことから始まる」(太線はブログ主による)

としか書いていなかったからです。

「ある事情」?

何だろう… 気になる… と思いながらモヤモヤしていたところ、

その「ある事情」について、『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) の中に、ごく簡単にではありますが 書いてあるのを見つけました。

(それで、今回の『天理教事典』書き写しにおいては、その途中に『道〜天理教伝道史をあるく』の記述を挟んだという次第です)

村の庄屋をつとめるほどの名家の石原政治先生が、明治22年頃に山を購入したところ山師の口車に乗せられ手痛い損害を受けられた――

それが「ある事情」というやつだったのですね。

今で言う「地面師」みたいな人に騙されたのでしょうか。

いつの時代にも 似たような悪さをする輩がいるものです… (-_-;)

それはさておき、

その山と関わりが出来た際に、

石原政治先生は、

山の粗朶(そだ …… 直径数cm程度の細い木の枝を集めて束状にした資材のこと)を切る仕事の 水谷盈進先生(中野大教会部内の天理教の先生) と出会って、初めて 神様の話を聞かれた。

すなわち、

騙された事件の中に、お道との出会いが埋もれていた、というわけですね。

で、天理教の神様のお話を聞く中で、石原政治先生は、

石原政治先生の奥様の実家である酒井家に 座骨神経痛で3年近く苦しんでいる親戚 (酒井国三郎先生) のことが 頭に浮かんだ。

天理教のお話を聞いて感銘を受けた石原政治先生は、

さっそく、中野大教会部内の高木幸次郎先生と共に、酒井家に おたすけに出向かれた。

そして、何回かおたすけに通ったところ、

見事に 酒井国三郎先生の身上(座骨神経痛)をおたすけ頂いた!!

それが評判となり、

そこから、おたすけ頂いた酒井国三郎先生も含めた一同が布教に励み、

それが後の「岐美大教会」へとつながっていった――

そういう流れだったのですね。(^^)

自分の頭を整理するために、箇条書きにします。

- 明治22年頃、村の庄屋をつとめるほどの名家の石原政治先生が、

山を購入したところ 山師の口車に乗せられ 手痛い損害を受けた。 - 石原政治先生は、その山と関わりが出来た際、

山の細い木の枝を集めて束状にする仕事の 水谷盈進という 中野大教会部内の天理教の先生と出会い、

初めて 神様の話を聞いた。 - 天理教の神様のお話を聞く中で、石原政治先生は、

石原政治先生の奥様の実家である酒井家に 座骨神経痛で3年近く苦しんでいる親戚 (酒井国三郎先生) のことが頭に浮かんだ。 - 石原政治先生が、中野大教会部内の 高木幸次郎先生と共に酒井家におたすけに何回か通ったところ、

酒井国三郎先生の身上 (座骨神経痛)を 見事に おたすけ頂いた。 - それが評判となり、

そこから、おたすけ頂いた酒井国三郎先生も含めた一同が布教に励み、次々と教えが広がり、

それが 後の「岐美大教会」へと つながっていった。

以上のような流れだったのですね。

また、今回の勉強を通して、

美濃の地における「岐美支教会」誕生をブーストしたのが「濃尾大地震」だった、

ということを知り、それも印象に残りました。

この震災 (濃尾大地震) によって、心の動揺と不安におびえる病人が続出。

数少い布教者の往来も激しく、ふしぎなたすけも続々現れ、

(『天理教事典』1977年版 P,233)

珍しい神様や あらたかな神様や、

と 各地に教えが伸び、(あちこちで新たな) 講社が結成された。

かなり以前ですが、

『駆けつける信仰者たち』という本を通して「災害救援ひのきしん隊」について勉強したことがありました。

その際に、

「天理教災害救援ひのきしん隊」の先駆けとなったのが 濃尾大地震に対する天理教の災害救援活動だと知ったわけですが、

その本の中に、

濃尾地震に対する救援活動を道あけとして岐美大教会が生まれた、

と書いてあったのを思い出しました。

ただただ悲劇にしか見えないような大災害の中にも、新たな「たすけ」の種が眠っていて、

それが時の流れを経て芽を吹いた、というわけですね。

今回の岐美大教会の勉強を通して、

お道の教えが大地震に被災して苦難の境遇に置かれた人々に救いをもたらし、救われた人々が集結して「岐美大教会」という大きな形となって、

そしてそれが、その後、更に多くの人々を救済する【足場】に発展していった、

という史実を知りました。

文字通り「節から芽が出る」姿を、歴史的事実として再確認させて頂いたわけです。

そういえば、

岐美大教会の初代会長である石原政治先生がお道に出会う契機となったのは、山師に騙されたという個人的な「節」でした。

そして、岐美大教会の元となる「岐美支教会」の誕生の元となったのは、濃尾大地震という社会的な「節」。

今回の『天理教事典』「岐美大教会」解説文の書き写しでは、

改めて

「節から芽が出る」

というお道の教えの実例を 目の当たりにさせて頂いたような気がします。

その他にも、

岐美支教会の最初の神殿ふしんの話が進んだ際、

上級である 中野支教会の神殿ふしんが 未着工であったため、

自身の教会の神殿ふしんは一旦棚上げして、まずは 上級・中野支教会の神殿ふしんを優先した、

という話などなど…

知らないことだらけでした。

これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「岐美大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント