Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号63番「川之江大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号64番「周東大教会」について勉強します。

- 周東大教会(しゅうとう だいきょうかい)

- 周東大教会の始まり(明治27年頃)

- 岩朝脇次郎による山口布教(明治25年頃〜明治27年頃)

- 土佐卯之助 撫養 初代会長による 山口県への布教師派遣(明治27年)

- 三浦文平・管川峯次郎による高森村(周東町)布教(明治27年頃)

- 初期の主な入信者(明治27年頃〜明治28年頃)

- 周東支教会の設置(明治28年)

- 教会ふしん(明治28年〜明治29年頃)

- 部内教会開設の動き(明治29年〜明治30年頃)

- 三浦文平 初代会長の出直し(明治30年)

- 太郎田初蔵2代会長の就任(明治31年)

- 周東分教会への昇格(明治42年)

- 経済的困窮時代(明治42年頃〜明治45年頃)

- 太郎田初蔵2代会長の辞職、林友吉3代会長の就任(明治45年)

- 続・経済的困窮時代の動き(大正2年頃〜大正6年頃)

- 林友吉3代会長の辞任、弘長幾太郎4代会長の就任(大正7年)

- 続・部内教会開設の動き(大正8年〜大正15年頃)

- 周東の道の広がり(昭和3年〜昭和10年頃)

- 弘長幾太郎4代会長の出直し(昭和10年)

- 弘長義誠5代会長の就任(昭和10年)

- 続・部内教会開設の動き(昭和10年〜昭和13年頃)

- 周東大教会への昇格(昭和15年)

- 戦中・戦後の動き(昭和16年〜昭和26年頃)

- 岩国への教会移転(昭和27年頃〜昭和29年)

- 教祖70年祭活動前後(昭和30年頃〜昭和33年)

- 神殿建築(昭和35年頃〜昭和38年)

- 教祖80年祭活動〜昭和40年代(昭和39年頃〜昭和42年)

- 弘長義誠5代会長の辞任、弘長米次6代会長の就任(昭和48年〜昭和49年)

- おわりに

周東大教会(しゅうとう だいきょうかい)

周東大教会の始まり(明治27年頃)

周東80年の道は、

明治27年(1894)に 阿波徳島より送りこまれた、三浦文平・管川峯次郎の両名による 山口県周防国への布教に始まる。しかし、

(明治27年の三浦・管川両名による布教) それより以前に、

土佐卯之助 撫養初代会長は、

この教えを 生地の山口県へ広めたい との願いを持っていた。その願いは、主として 岩朝脇次郎を通じて、

当時 既に天理教の伸びていた 九州方面への出張の途次に表われた。

岩朝脇次郎による山口布教(明治25年頃〜明治27年頃)

明治25年(1892)の頃より、(岩朝脇次郎は) 往復とも 陸路 山口県を経て 九州巡回を行っていた。

(岩朝脇次郎が九州巡回の途中に山口県に寄り、布教に励む内に)

(明治25年) 5月に、(山口県) 勝坂村に 足場となる講社が 初めて 1戸出来た。(そして) 翌(明治)26年6月に(は) 7戸 (その中に 山口県玖珂郡 高森村・福谷梅吉と 安田佐市郎の 2戸あり)、

更に 明治27年5月には 勝坂講社 25戸が増加され、併せて33戸となった。【※書写者 註】

- 高森村 = 山口県 東部・後の 周東町一部 (現在の 岩国市)

- 勝坂村 = 山口県 中西部・後の 防府市一部

(これは、土佐卯之助 撫養初代会長の念願であった) 撫養から山口県の道が、布教の形となって 漸く現われてきた(と言ってよいであろう)。

この時の講帳の最末尾に「内2戸、高森へ引取る」と添書があり、

撫養の伝道線は 山口県東部へも根ざすこととなった(というわけである)。

土佐卯之助 撫養 初代会長による 山口県への布教師派遣(明治27年)

山口県への教えの道を開拓する布教師として、

土佐(卯之助) 会長は、

当時、名東・柏原友吉 会長の直接の指導により、

傑出した青年布教師の中から、三浦文平・管川峯次郎の両名に、

山口県 東部布教に白羽の矢を立てた。山口県 西部、即ち 勝坂地方は、他に 4名の布教師が選出された。

【※書写者 註】

- 山口県 東部・後の周東町一部(現在の岩国市) ▶︎ 後の 周東大教会

- 山口県 中西部・勝坂地方 ▶︎ 後の 防府大教会

三浦文平・管川峯次郎による高森村(周東町)布教(明治27年頃)

明治27年 陰暦5月、

三浦文平等は、他の人々と共に青雲の志を抱いて 勇躍して任地に赴いた。

かくて (土佐卯之助) 撫養 初代会長の多年の宿願は、

岩朝(脇次郎) の布教意欲と共に、その意図が果されるべく 第一歩が踏み出されたのである。三浦(文平)・管川(峯次郎) 両名は、

(山口県 玖珂郡) 高森村の中市「かどや」という旅人宿の 福谷梅吉方に 足をとめ、布教を開始した。(三浦文平・管川峯次郎) 両名は、ここで 昼夜 熱心に布教するうち、

三浦(文平) は やがて熊野勉次郎を、

管川(峯次郎) は 福田源助をそれぞれ入信せしめ、

その家を足場に 布教に励むうち、

不思議なたすけが続々と表われ「天理王命」の神名は 急速に広まった。「枯れ野原に火がついたように道が伸びた」

と、当時の状況が語り伝えられていることからも、

三浦(文平)・管川(峯次郎) の両名をはじめ、

当時の先人達の 白熱の布教が 偲ばれる。

初期の主な入信者(明治27年頃〜明治28年頃)

この年(明治27年)の夏頃より 翌(明治)28年初夏までに入信の主な人は、

「紀元沿革取査」―明治34年―の資料によると

「特別熱心者」は、

太郎田初蔵、弘長幾太郎、寺崎吉之進、大中万助、福田源助、末永亀吉、岩竹己之助、篠田卯吉、藤井儀助

となっており、

この内、福田源助が 講元となり、

末永の兄弟、末永鶴吉・末永梅次郎を含めた 計11名が「教会設立の請願人」となる。また、米田才次郎も 篠田(卯吉)と共に、

暮には 教導職試補となり、布教活動を支援した。

周東支教会の設置(明治28年)

かくて 明治28年 6月の頃より、

教会所設立の機運が 急速に高まり、義援金も集まり、

福田源助を 信徒総代名義で

隣村の (山口県) 玖珂村 字 吉森第6171番地を

教会所設立の敷地として購入した。(明治28年) 7月には 教会所建築費の義援金も募られ、

その名簿の中には、

前記「支教会所 請願人11人」の外に、

藤野嘉左衛門、岩本初之進、河村清蔵、山根富蔵、国弘寅吉、山本虎之祐、手嶋勝蔵、二家本馬蔵、五郎丸勝蔵、河谷国次郎、河村若松、五郎丸佐藤治、松原里吉、五郎丸音吉、庄司安次郎、

等の名前が見られる。(明治28年) 9月初旬に至り

信徒 600戸、教導職 13名、改式 33戸 となるに及んで、

いよいよ 教会設立請願の運びとなった。三浦文平を初代会長として、

明治28年(1895) 11月3日(陰曆9月17日)「神道 天理周東支教会」設置の許しの おさしづを受け、

翌(陰曆9月)18日 教甲 第815号を以って 設置が許された。

教会ふしん(明治28年〜明治29年頃)

(明治28年) (陰曆)10月4日に地方庁の認可を得て、

同(陰曆10月)18日には 教会所新築の許しを受け、

陰暦10月24日 上棟式の運びとなった。因に 当時の建築は 教会所 45坪をはじめ、事務所等 6棟46坪半と外に 板塀、門となっており、

当時の普請としては 目を見張る程の御守護であった。翌(明治)29年(1896) 6月1日(陰暦3月20日) には、

新築なった教会神殿へ、撫養(分教会)より 岩朝(脇次郎)、林(熊太郎) 両名を迎え、鎮座祭を、翌(6月)2日 開筵式、3日 春季大祭を執行した。

部内教会開設の動き(明治29年〜明治30年頃)

また この頃(明治29年頃)は

前年(明治28年)の周東(支教会)設立と相前後して、部内教会 先々に於ても 教会設立への機運が昻まり、

この年(明治29年) には、熊毛(末永梅次郎)、山代(寺崎吉之進)、周陽(弘長幾太郎) の出張所が それぞれ 設置の許しを受けた。開筵式頃より 名東(支教会) から 林熊太郎が来会の上、教務を執ることとなり、

管川(峯次郎)は 名東へ引揚げた。翌(明治)30年には、桑根(岩本初之進)、広佐(三浦文平兼任)、周南(篠田卯吉)の出張所を設立(した)。

三浦文平 初代会長の出直し(明治30年)

(明治30年頃) この頃は、内務省の秘密訓令中にも拘らず、教線は隣県へも伸びていった。

ところが、秋に及んで、

初代会長・三浦文平が 重病の身となってしまった。

おさしづを仰ぎ、一同 更に心定めもし(て 身上回復を祈っ)たが、

(願いは届かず、儚くも)

(明治30年) 10月3日、(三浦文平初代会長は)出直した。

太郎田初蔵2代会長の就任(明治31年)

かかる状況の中にも

翌(明治)31年には、八川(藤井儀助) の設立をみた。同年(明治31年) 6月に 炊事場出火があり(一同の動揺を誘ったが)、

おさしづ を頂いて、一同は (三浦文平初代)会長 亡き後の成人を誓った。(三浦文平初代会長の出直し後、しばらくの間、会長不在の期間が続いたが)

夏頃になって 漸く 後任教会長の話が纏まり、

(明治31年) 9月13日、太郎田初蔵が2代会長に任命された。

その直後、(周東支教会の母体となった) 講元の 福田源助が 出直した。(部内教会の新設状況としては)

明治29年(1896) に及び 布教線は 九州へ伸びて、

鹿児島に 吉松(三上伝之助)が設置された。

周東分教会への昇格(明治42年)

(明治)41年には 天理教は一派独立し、

翌(明治)42年(1909) 周東は 分教会に昇格した。(部内教会の新設状況としては)

大分で 豊(岩竹馬蔵)が誕生した。

経済的困窮時代(明治42年頃〜明治45年頃)

この頃(明治42年頃)より、親神の思召が奈辺にあったのか、

教勢に反比例して、教会の財政が苦境に迫るようになった。太郎田(初蔵2代)会長は、その運営に苦慮する日が続き、

遂に、(明治)43年頃(には) 養蚕業を営んだり(も)した。しかし(それは)、神意に添わぬためか、思わしき成果が挙がらず、

秋頃から(は)、遂に、(上級の) 撫養(大教会)より 岩朝(脇次郎)の「整理員」としての来会が 数度に及んだ(のであった)。かかる中にも 部内教会では 同年(明治43年)に、

灘(善本宇一)、鶯谷(小野カネ)の設立をみた。

太郎田初蔵2代会長の辞職、林友吉3代会長の就任(明治45年)

しかしながら 教会の財政は 益々困窮の一途を辿り、

(明治)45年(1912) 7月、

(太郎田初蔵)2代会長は 遂に辞職し、

上級・名東役員、林友吉が3代会長に任命された。この年(明治45年)に 湯平(坂本品吉)が誕生した。

今も語り草の 天井粥(天井がはっきり映る茶粥)を啜り、

しかも 勇んで教祖の ひながたの道を歩み抜いた 先人の道すがらも、この時代の話である。

けだし、こうしたいわゆる困窮時代にこそ、

多くの真実の種が伏せ込まれたことは 言う迄もないことである。

続・経済的困窮時代の動き(大正2年頃〜大正6年頃)

大正2年(1913)、坂賀見(叶井彦左衛門) が設置された。

翌(大正)3年 8月、(灘の) 善本宇一は、上級の要請で 灘の所長を 樋下権三郎に譲り、周東の教務整理員として常勤する事となった。

こうした困窮時代にも 撫養(大教会)から役員・岩朝脇次郎が 度々 来会。

名東(分教会)からは 柏原源次郎会長が、わらじ履きで 年に 再三再四 来会し、

部内教会 先々迄も 教会内容充実のために力を尽くし、親の思いを示して回った。それにより、信仰の筋金が 一段と盛り上がってきた。

柏原(源次郎)会長の 一汁一菜主義、日の丸弁当は 余りにも有名である。大正4年夏に及んで、

財政も苦しい中ではあったが、(どうにか) 調饌場が改築され、炊事場も増築がなされた。年の暮に、河山(松原清市)が設置された。

(その後も経済的困窮は続き)

大正6年の暮には 負債金の返済に付き、種々と相談が重ねられた。

林友吉3代会長の辞任、弘長幾太郎4代会長の就任(大正7年)

(経済的困窮が極まる中)

大正7年(1918) 3月、林(友吉)会長は3代会長を辞任し、徳島・名東へ引揚げる事となった。

(そして) 当時、周陽支教会長であった弘長幾太郎が4代会長として任命される事に決定し、(大正7年) 4月に 許しを受けた。この年(大正7年)、阿蘇野 (山田荒喜)の設立をみた。

(そのような具合で、周東分教会は) 教会財政の困窮疲弊に対し、

弘長(幾太郎)会長は 極端とも思える程の 物資節約を実行した。かかる中、

翌(大正)8年1月、青年会撫養分会・周東支会(支会長・弘長幾太郎)設置の承認を受けた。

続・部内教会開設の動き(大正8年〜大正15年頃)

(同年=大正8年) 由宇(後明与四郎)が誕生した。

その頃、教祖40年祭へ向かい 教勢倍加運動が ぢば より打出され、教会新設の機運が急速に昂まった。

現に

この年(大正8年)の内に、祖生(野崎与四郎)、巌城(清木作太郎)、高森(大藤繁蔵)、

(大正)10年に 束荷(西村繁蔵)、

(大正)11年に 日積(藤重真一)、

(大正)12年に 周防(末永庄吉)、南生(小幡亀蔵)、室積(杉尾杢助)、

(大正)13年に 呼坂(原田弥一郎)、錦周(竹野八五郎)、

(大正)14年に 豊多仁(青木又五郎)、麻里布(西浦文次郎)、通津(山近元治郎)、島田川(末永長次)、麑南(野島盛男)、大野浦(五郎丸坂吉)、由島(海磯利吉)、広徳(西村嘉一)、広河(佐古敏雄)、周誠(矢野音次郎)、

等の教会設置が許された。また、同年(大正14年)7月には

婦人会名東支部・周東委員部(委員部長・弘長シナ)設置の承認をうけた。一段と(周東の)教勢が活気を帯びる中、

翌(大正)15年(1926)には 教祖40年祭を迎え、

この年(大正15年)にも 更に、児島(内富花吉)、大竹(小林伊予吉)の教会が設立された。正に 教勢倍加運動の打ち出し通り、

教会数は19ヵ所から41ヵ所に飛躍し、撫養系の部内教会に於ても 一躍 脚光を浴びるようになった。

周東の道の広がり(昭和3年〜昭和10年頃)

昭和3年(1928)には、君が代(末弘実一)の設置をみ、

(昭和)5年の頃には、教線は遠くハワイの地にまで伸びるきざしをみせた。当時、既に 周東関係の信者が多数に及ぶ上から、

夏になって 弘長義誠(会長後継者) は、

上級・名東(中教会の) 柏原義則と共に、信者取纏め 並びに 宗教事情調査のために 神戸を出港した。時あたかも 真柱が海外布教を打出した旬。

その旬に添って (周東分教会は) 海外布教への大きな一歩を踏み出したのだった。こうして、翌(昭和)6年には 太平洋(三国又五郎) 教会が誕生。(これが 周東の)海外への道明けとなった。

国内でも、

(昭和6年) 一柳(久角孫一)、

翌(昭和)7年、愛津(市岡徳蔵)が新設、更に 教線はアメリカにも伸びて、ガーデナ(村中忠)の 設置をみた。

翌(昭和)8年(1933)には、小瀬(嘉屋実)、田布施(中村初五郎)、柳洋(藤井悟作)、

翌(昭和)9年には、五橋(嘉屋熊蔵)、三丘森(小幡与一)、中津原(土手カン)、東川下(広重進一)、芸府(小松稔)、東広島(金弘正雄) 、

等が新設された。かくして

翌(昭和)10年 (1935) 1月には、2代真柱を初めて迎えた。

(1月)14日当日は、(山口県) 玖珂町挙げて 軒下に教旗を掲げ、駅前にアーチをつくる等、街ぐるみの歓迎であった。

弘長幾太郎4代会長の出直し(昭和10年)

これを機に、教勢は一段と上昇の一途を辿ったが、

一層の成人を促される親神の急き込みは厳しく、

春頃より(弘長幾太郎)会長が病いの身体となった。部内教会長一同の平癒への願いと、

名東・柏原(源次郎)会長の 再三の おたすけ により、一時は小康を保ったが、

(昭和10年) 5月17日 病態は急に悪化し、遂に 出直となった。(弘長幾太郎4代会長は)

想えば、周東 草分けの頃から、教会設立の請願人数に加わり、

更に 困窮時代の中を会長の責を受け、筆舌に尽くせぬ苦難の中を、

教祖の ひながたを生涯の糧として通り抜けられた誠真実の方であった。(周東のどん底時代を支えきり)

負債の整理も片付き、部内教会も 54ヵ所にも及ぶ御守護を受け、

(ようやく、さあ、いよいよこれから周東が大きく飛躍していこうという時、弘長幾太郎4代会長は息を引き取ったのだった。)周東としては、惜しみても余りある会長を失った(と言ってよいであろう)。

弘長義誠5代会長の就任(昭和10年)

(昭和10年5月の弘長幾太郎)4代会長出直の直後も、

ダイヤモンド(米田ミツ)、ワイキキ(中本秀吉)、周防生見(寺豊蔵)、

以上の設置がなされた。(昭和10年) 6月に 弘長義誠が5代会長に任命され、順風満帆の道が訪れた。

続・部内教会開設の動き(昭和10年〜昭和13年頃)

更に 同年(昭和10年) には、

花岡(岩竹正一)、柳井津(海磯∃ノ)、周防玖珂(中本介一)、周防日宛(岩本善一)、萩港(毎田イト)、壇之浦(松永トラ)、宇津(松永岩一)、油谷湾(出羽スエ)、周防末光(清弘マスノ)、大呉港 (森川伝一)、名周川(河村績)、君心(田邑実美)、君誠(枝折寅一)、祖実(永岡フミ)、防長(藤本万)、順周(末弘健一)、君和(田邑チカコ)、岩徳(西村恵)、浅原(原元吉)、君守(末弘ウノ)、カパア(竹本彦十)、 大別府(安部ミチヱ)、西山口(原田義雄)、芸防(清水三市)、

等の教会設置があり、

一挙に 81ヵ所の大世帯にふくれ上がり、教祖50年祭を迎えた。翌(昭和)11年(1935) 3月、(弘長義誠)5代会長 就任報告祭を執行した。

更に、

(昭和11年には) 愛鮮(国邑シゲ)、錦帯橋(宮木義春)、東金田(池田佐次右衛門)、周防多田(川村守太郎)。

翌(昭和)12年には、呉光陽(西本ツナヨ)、平良(友末ヤス)、北周防(善岡三千助)等が設立された。更に教線は台湾へも伸び、

弘長(義誠5代)会長は、この年(昭和12年) 台湾巡回に飛ぶ中、いよいよ立教百年祭への気運も盛り上がったが、この年、日華事変が勃発した。翌(昭和)13年には、ハワイに、アロハ(川崎ミユキ)の教会が生まれた。

この年(昭和13年)頃より 戦火は益々拡大し、国内は 国家総動員体制下に入った。

周東大教会への昇格(昭和15年)

こうした中、天理教に於ては 教制の大改革が行われ、

昭和15年3月 周東は大教会に昇格して、ぢばの新しい一枝の新芽として誕生した。詰所は、名東の一棟を借りて、信者の受入れに充てた。

因に、当時の教勢は、支教会 5、宣教所 77、教会 6、計 大教会共 89、教師 510名、教徒 1,129名、信徒 10,235戸に達していた。この年(昭和15年) に 遠く台湾に、東台(古川清吉)が設立された。

(昭和15年) 11月には 2代真柱を迎えて、大教会昇格奉告祭が執り行われた。

戦中・戦後の動き(昭和16年〜昭和26年頃)

一方、日華事変の戦火は(拡大の一途をたどり)、昭和16年(1941年)12月には太平洋戦争へと突入し (国全体が戦時体制へと移行。天理教も) 国を挙げての戦時体制に協力を余儀なくされ「いざひのきしん隊」が結成された(りもした)。

こうして 10年有余に及んだ戦争も、教祖60年祭の前年(=昭和20年)に(は) むほんの根は切られ (ようやく終戦となった。)

(そして、終戦後には) 2代真柱より「復元」が打出された。昭和21年には 岩国港(森重文人)が戦後初の教会として設立された。

続いて 翌(昭和)22年には、君愛(村田伝)、

翌(昭和)23年には、岩錦(小林隆吉)、鼓ヶ浦(篠田功)、東広幡(見上ツルコ)、

以上が設立された。翌(昭和)24年(1949) 2月には、待望の周東新詰所が、丹波市町大字三島333番へ竣工。2代真柱夫妻を迎え詰所を開設(した)。

また、この年(昭和24年)には、蒲野(冨田武雄)、理積(松村定)が設立された。

秋には手狭であった客室の増築が竣工した。

翌(昭和)25年になって、終戦後初めてハワイの教友の帰朝があり、旧交を温めた。

翌(昭和)26年には 周神港(名越時尾)、稜星(丸茂源一)が設置された。

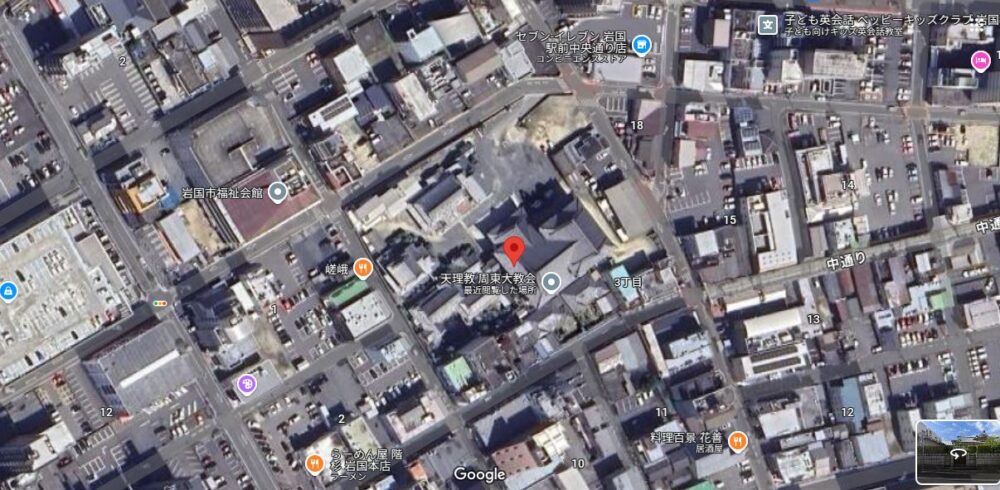

岩国への教会移転(昭和27年頃〜昭和29年)

翌(昭和)27年になって、教勢の発展と地理的な考慮から、岩国へ教会移転の議が持ち上がった。

(一同で) 熟議の上、(昭和27年)暮に おぢばの許しを受けた。この年(昭和27年)は、宗教法人法の発足をみ、山口県知事より設立規則の認証があった。

秋には、南岩国(岡本絹子)、宮島口(山本利市)、安芸宮島(丸子豊一)が新設された。

翌(昭和)28年早々より いよいよ移転建築に全力を傾け、

(昭和28年) 3月地鎮祭、5月起工式、8月上棟式を終えた。(昭和28年) 10月には (山口県) 玖珂の地より 岩国へ遷座。

翌(昭和)29年(1954) 9月15日、2代真柱を迎えて、木の香も新しい神殿で鎮座祭、

翌16日、同 奉告祭を執り行い、岩国での新しい歴史が始まった。

教祖70年祭活動前後(昭和30年頃〜昭和33年)

こうして移転建築後、教祖70年祭活動へ邁進し、

翌(昭和)30年には、周里津(広重猛)、東神代(新本卓見)、東麻(馬場守嘉)、イーストロスアンゼルス(小田清八)、

翌(昭和)31年 教祖70年祭の年は、ハワイに、ベニヤード(正木庄左衛門)、マキキ(目黒かつの)、マカレー(高田アサ)、

以上の教会が誕生した。なお、(昭和31年)暮には、婦人会長(中山おあい)を迎えて、婦人会総会を開催した。

昭和33年11月には、青年会長(中山善衞)を迎え、

また翌(昭和)34年6月は 中山正信委員長を迎えて、青年会総会を開催した。

神殿建築(昭和35年頃〜昭和38年)

昭和35年1月、数年来懸案であった神殿建築の機が熟し、22日神殿建築が打ち出された。

建築委員会が発足し、秋には設計原案も決まった。11月許しを受けて、12月5日世話人・岩田長三郎 本部員(が) 祭主となり 地鎮祭を執行。(工事は) 竹中工務店に依頼することとなった。

この年(昭和35年) には、君一(末弘博允)の設立をみた。

翌(昭和)36年7月、神殿 起工式、8月に 杭打ちが始まった。

(そのようにして、ふしんが進む中も) 親神の急き込みは厳しく、

年の暮12月26日、4代会長夫人・弘長シナが出直した。(弘長シナ4代会長夫人の) しめやかな葬祭の中、

一同は、神殿建築完遂の決意を強く固めた(のだった)。その(ような)決意(のもと)に(周東一同は 昭和)37年の新春を迎え、

(徐々に)鉄骨鉄筋の偉容が現われる中、4月(には 無事) 上棟式を執行するに至った。かくする内、前年打出された教祖80年祭の地方講習会が9月に開かれ、

また10月4日 たすけ委員長(中山善衞)を迎え、年祭への心構えが諭された。教祖80年祭邁進への決意の一段とみなぎる中、

神殿ふしんも勇んで続き、(昭和37年の)年の暮に (神殿が)見事に落成した。因に工事関係の延人員は、

竹中工務店関係 17,529人、ひのきしん関係 11,146人で、総計 28,675人にのぼった。翌(昭和)38年(1963) 5月5日、2代真柱を迎え、神殿落成の鎮座祭を、翌6日 奉告祭を行った。

教祖80年祭活動〜昭和40年代(昭和39年頃〜昭和42年)

翌(昭和)39年には、安芸吉田(藤沢尾子)が新設され、

翌(昭和)40年11月には、君徳(礒嶋只助)の設置があった。また、同年(昭和40年) よのもと会 周東会(会長・弘長義誠) の結成大会も開催した。

翌(昭和)41年(1966) 教祖80年祭を迎え、

春に 少年会周東鼓笛隊を結成、こどもおぢばがえりに 初めて お供演奏や、パレードに参加した。翌(昭和)42年には、別府浜 (小坂井キクエ)が開設された。

3月には、少年会 周東団(団長・岩竹英雄) 結成の承認を受け、

4月には 周東隊(隊長・弘長健) 外部内 各教会の結隊の承認があった。翌(昭和)43年7月には (弘長義誠)5代会長は、21年間推されて勤めた山口教区長の職を退き、大教会長専務となった。

翌(昭和)44年には、安芸大浜(寺西勝馬)が新設された。

この年(昭和44年)に周東会総会も開催。

翌(昭和)45年 新春早々、従来の詰所が手狭のため、母屋建築の議が決まった。

翌(昭和)46年1月、第21母屋としての建築の許しを受け、建築委員会が発足。

4月(に) 世話人・松田元次 本部員・祭主により 起工式を執行。

竹中工務店の施工のもとに着工。

10月に 上棟式の運びとなった。この年(昭和46年)、秋中(田村悟)の設立をみた。

翌(昭和)47年(1972) 3月25日、

真柱を迎えて 冷暖房完備の 近代的な建物の第21母屋・周東詰所が 開設した。

弘長義誠5代会長の辞任、弘長米次6代会長の就任(昭和48年〜昭和49年)

翌(昭和)48年5月 役員会の席上、(弘長義誠)5代会長は、

後任の成人を願い、その職を辞任する旨を明かした。

(弘長義誠5代会長の思いを受けて)

新任教会長奉告祭へと準備が進められた。想えば (弘長義誠)5代会長の代は、

39年間にわたり 御守護の程は まことに厚く、

名東より分離して、ぢばの新芽として 大教会への陞級を始め、

詰所開設、神殿移転建築、そして 待望の新神殿の建築、続いて 第21母屋建築…

と、数々の御守護を頂いたのであった。翌(昭和)49年1月26日、

第6代会長・弘長米次へと引継がれた。同年(昭和49年) 4月5日には、

真柱を迎え、新会長就任奉告祭を盛大につとめた。そして、世界たすけに向けての一手一つの活動を展開している。

〔現住所〕〒740-0018 山口県岩国市麻里布町3丁目19番29号

〔電話〕 0827-21-6238(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,411〜414)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

64回目の今回は、

「周東大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中に

山口周防方面の伝道に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。

土佐卯之助(撫養初代)は、生まれ故郷 山口へ道を広めたいという宿願があった。

ある日、妻まさの知り合いの 三沢勝之助の弟子で、香川生まれの 鶴棹万吉が 山口で三味線の師匠をしていると聞いた。

万吉に 布教協力を要請、承諾を得ると 卯之助は、中国地方開拓の適材として 役員・岩朝脇次郎を選定した。二十六年、脇次郎は 福岡出張の途中に立ち寄ることとし、山口県玖珂郡 高森村(現周東町)の旅人宿に泊まった。

卯之助がおぢばで会った巡礼が見つからず、逗留中、民情や宗教状態を調べる一方、宿の主人・福谷梅吉に道の教理を伝えた。その足で 三田尻から佐波川を上り、佐波郡勝坂村(現防府市)の 鶴棹万吉を訪ねた。

道の話を仕込んだ上、金平糖の御供を五十包と お息紙五枚とを 渡した。脇次郎は その後、度々山口県へ運び、心を尽くした。

卯之助は旬が来たとみたのか、いよいよ山口県へ道を伸ばす決意を固め、

名東の柏原友吉の指導による六人の青年を選んだ。三浦文平・管川峰太郎を 高森方面へ、

古川太十郎・岩田忠次・黒地重三郎・篠原伴次郎を 勝坂へ 派遣することになった。二十七年、古川ら四人は 鶴棹家に旅飾を解いた。

しかし、異郷の苦労に耐えかねた岩田・黒地は 夢破れ、傷心の心を抱いて帰郷した。

名東支教会に帰ると、友吉は 二人を神前に座らせ、一昼夜飯も食べさせず、道のため異郷の地に骨を埋める覚悟を仕込んだ。再出発にあたり、友吉は 夜の明けるまで二人の布教の成功を祈った。

座っていた広間の畳は 水に浸したように色づいていた。

友吉の涙の跡であったという。二人の青年は 勝坂へ戻るや、死を覚悟で布教した。

他の二人も 布教に拍車をかけ、四人は互いに鎬を削った。

おさづけを頂いていたのは 古川一人だったので、

病人が与えられると 四人が交互に話を取り次ぎ、最後に 古川がおさづけを取り次いだ。

防府支教会の元一日は、こうして 山口県の一角に産声をあげた。一方、周東の道は、

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,95〜96)

岩朝脇次郎の布教が足場となり、三浦と菅川が布教して 二十八年、周東支教会 設置。

大正七年、部内・周陽支教会の担任・弘長幾太郎が 四代会長に任命された。

周東大教会は、名東大教会から分かれた大教会ですね。

名東大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

当記事では

『天理教事典』の中の「周東大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回も知らないことばかりでした。

周東大教会は、撫養初代会長の土佐卯之助先生が、

生地である山口県に何とかして教えを広めたい との思いから人を派遣したところに、

そもそもの始まりがあったのですね。

明治25年頃には既に九州方面に撫養の部内教会があって、

適宜、撫養(分教会)の役員である岩朝脇次郎先生が そちらへ巡教へ行かれていた。

岩朝脇次郎先生は、

山口県に何とかして教えを広めたい との土佐卯之助先生の思いを受けて、

その途中の山口県に寄った際に布教に励み、

今の周東大教会の元となる高森村(後の周東町)と、

今の防府大教会の元となる勝坂村(後の防府市)に 講社が出来た。

そして、時満ちて、土佐卯之助先生は山口県への本格的な布教活動を志され、

当時 まだ撫養分教会の部内だった名東支教会の 柏原友吉先生と相談。

その結果、

先駆けの岩朝脇次郎先生によって足掛かりの出来ていた地域、

すなわち、

①山口県東部の高森村(後の周東町)と

②山口県中西部の勝坂村(後の防府市)、

以上の2箇所に、

明治27年、名東支教会・柏原友吉先生の指導のもと 布教師を派遣することとなった。

そして、

①の山口県東部には三浦文平・管川峯次郎両先生、

②の山口県中西部である勝坂村(後の防府市)には、古川太十郎・岩田忠次・黒地重三郎・篠原伴次郎の4先生、

以上の先生方が派遣された。

その結果、

①山口県東部の高森村における三浦文平・管川峯次郎先生による布教が結実したものが、後の「周東大教会」で、

②山口県中西部の勝坂村における4先生による布教が結実したものが、後の「防府大教会」、

そういうことだったのですね。

そう考えると、周東大教会と防府大教会は、兄弟教会と言っていいような気がします。

ただ、天理教教会事情に疎い私によくわからないのが、

教会番号が、

周東大教会が64番で 防府大教会は87番、

と少し開いている点です。

『天理教教会所在地録』で設立年月日を調べてみると、

防府大教会設立年月日:明治28年5月23日

周東大教会設立年月日:明治28年9月18日

となっていて、

設立されたのは 防府大教会の方が少しだけ早い。

きっと、教会番号というのは、設立年月日の順番じゃなくて、大教会(本部直属)になった順番、ということなのでしょうね。(違ったらスミマセン)

まぁ、別にどうでもいいことかもしれませんが… (^^;)

『道〜天理教伝道史をあるく』には、

後の防府大教会の元となった山口県中西部の勝坂村に派遣された先生方に関しては、

派遣後にいろいろドラマがあったことが書かれていますが、

防府大教会については、また後日、その順番が来た時に勉強したいと思います (^^)

今回の『天理教事典』「周東大教会」解説文を執筆した先生は、部内教会の設立等についても事細かく記述しておられ、

非常に長文で、正直、書き写すのが大変でした (>_<)

また、私が山口県の地理に疎いこともあり、高森村と勝坂村の区別がつきにくく、

周東の元一日と防府の元一日が判然とせず、

お恥ずかしながら、両者を区別して理解するのに 少し時間がかかりました (#^^#)

そのような次第で、

今回の記事は『天理教事典』「周東大教会」解説文の書き写しそのものがかなり大量。

読み返すのも ちょっと力が必要な量になってしまいました。

なので、

毎回 末尾に「おわりに」として付け加える私の個人的な感想については割愛しようかな とも思いました。

しかし、長文を書き写す中で 私なりに感じることもありましたので、

長くなりついでに、蛇足として以下に付け加えることにしました (^_-)-☆

明治末期から大正初期にかけて、天井粥(天井がはっきり映る茶粥)を啜るほどの甚だしい経済的困窮の真っ最中に4代会長に就任したのが、弘長幾太郎先生でした。

『天理教事典』には4代会長を引き受けるに至った経緯が書かれていないので 背景はわかりませんが、

林友吉3代会長が辞任してその後任を引き受けるにあたっては、

困窮の極み=いわゆる「貧のどん底」のような教会を受け継ぐわけですから、

自分の親が会長だったわけでもないし、

さぞかし大きな葛藤があったのではないだろうか、

火中の栗を拾うような思いであったのではないか…

と想像するのであります。

後の周東大教会の大飛躍と発展した姿は、

どん底時代にも心倒さず伏せ込み続けられた弘長幾太郎先生の誠真実がどれほど大きなのものだったのか、

ということを示しているように私には感じられました。

参拝者のほとんど居ない末端の小規模教会をしぶしぶ引き受けた私などは、

そのような困窮の極みの中でもがき苦しんでいた教会を引き受ける決断をされ、

そのどん底時代を神一条の精神で通り抜けられた弘長幾太郎先生の真実の強さに、

ただただ 心からの羨望と尊敬を覚えるのであります。

いつもと同じ感想を今回も繰り返しますけれども、

そのような歴史を踏まえて今の壮大な教会の姿を見ると、

その壮大さに より一層の深みが感じられるのでありました (^^)

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「周東大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント