Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号62番「都賀大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号63番「川之江大教会」について勉強します。

- 川之江大教会(かわのえ だいきょうかい)

- 初代会長・神田亀吉の生い立ち

- 神田亀吉 初代会長の入信(明治22年)

- 神田亀吉初代会長、信仰の深まり(明治22年)

- 神田亀吉初代会長の川之江布教(明治23年)

- 高まる反対攻撃(明治24年頃)

- 神田家の経済的困窮(明治24年頃)

- 度重なる試練を乗り越え、深まる神田家の信仰(明治24年頃)

- 広がる川之江の道〜川之江布教事務取扱所の開設(明治24年頃〜明治26年)

- 本格的布教活動の展開〜川之江支教会への昇格(明治26年頃〜明治28年)

- 川之江の教勢拡大〜出張所・布教所の設置(明治28年頃〜明治36年頃)

- 教祖10年祭へ神田亀吉初代会長、懸命のおぢば帰り(明治29年)

- 内務省秘密訓令に伴う苦難(明治29年頃)

- 神田宇太郎2代会長の就任(明治35年)

- 神田宇太郎2代会長就任後〜教祖20年祭(明治35年〜明治39年)

- 神田亀吉初代会長の出直し(明治40年)

- 川之江分教会への昇格(明治42年)

- 教会移転の一時中止(明治42年頃)

- 相次ぐ会長家族の出直し〜念願の教会移転(大正元年〜大正5年)

- 教祖40年祭活動(大正10年頃〜大正15年)

- 神殿建築(昭和4年〜昭和6年)

- 神田貢3代会長の就任(昭和7年)

- 川之江大教会への昇格(昭和15年)

- 終戦直後、台風による「神殿倒壊」のふし〜大節からの復興(昭和20年〜昭和25年頃)

- 昭和中期、川之江の動き(昭和26年〜昭和34年頃)

- 神田宇太郎2代会長の出直し(昭和34年)

- 続・川之江の動き〜神田義夫4代会長の就任前後(昭和36年〜昭和48年頃)

- おわりに

川之江大教会(かわのえ だいきょうかい)

初代会長・神田亀吉の生い立ち

初代会長・神田亀吉は、

天保9年(1838) 5月7日、

愛媛県宇摩郡川之江村1098番戸にて、

父・直兵衛、母・センの長男として出生。(神田)家は 代々 大工を業としていたので、

(神田亀吉は) 長じては 父に従って大工の修業をし、家業に精進した。元来 器用な性格であったので、

20歳の頃には 既に 一人前の大工として 身を立てていた。(神田亀吉) 初代会長の(最初の)妻・おあいは、

明治6年(1873) 5月7日、

30歳で 4歳の長男・宇太郎 (後の2代会長) を残して 出直した。そのため、明治8年(1875)、

川之江村の 真鍋与一郎の 長女・トヨを、(後)妻として迎えた。その後、

(神田亀吉は) 家庭の都合により 家督を弟・徳造に譲り、

明治15年(1882) 頃、

家族と共に 高知市本町4丁目に移り住み、大工を続けていた。

神田亀吉 初代会長の入信(明治22年)

(高知で大工を続けていた神田亀吉であったが)

腰痛の患いがこうじて、

医者よ薬よ とあらゆる手段を尽くしたが

一向 快方に向かわず 難渋するようになった。そうした時、(神田亀吉は) 和田儀之助(の)妻・タメより にをいがけを受けた。

(神田亀吉は) 初めて 天理教の話を聞き、非常に感激し、

明治22年(1889) 旧2月15日、(天理教に) 入信したのだった。同年(明治22年) 旧3月15日(に) 改式。

神田亀吉初代会長、信仰の深まり(明治22年)

そして、

明治22年の暮れ頃より (神田亀吉の)この病気も 快方の兆が見え(るようになっ)てきた。当時、和田宅には 多くの信者が集まって 話や てをどりが行われていた。

(神田亀吉は) 夫婦揃って 毎夜 和田宅に通い 話を聞き、てをどりの練習を積み、ますます 熱烈な信仰に燃えた。その後、(神田亀吉は)

度々 高知集談所 (後の高知大教会) にも参拝するようになった。

(そこで) 段々と仕込まれて、

病気も 夏頃には 漸次 ご守護を頂き、信仰は 一段と進んだ。(それに伴い) ぢばへの思慕やみがたく(なり)、

やがて 明治23年(1890) 旧正月、初めて おぢばがえりをした。

神田亀吉初代会長の川之江布教(明治23年)

そして、新たな感激を胸に秘めた神田亀吉は、

帰途、故郷の (愛媛県) 川之江に立ち寄った。(そして) この喜びを人にも分かたんものと、

「こういう結構な教えや…」と 最初は 親戚や知人に にをいがけをした。

そうしたところ、だんだん聞いてくれる者も増えて、(その結果) 13名の信者ができた。これが、そもそもの「川之江」の道の始まりであり、

伊予路に「天理王命」の神名が流された最初であった。その後、(神田亀吉は) 一度 高知へ帰り、

いよいよ 布教の決意を固めて、

同年(明治23年) 4月、

再び 家族を連れて (愛媛県) 川之江へ赴いた。そして、自宅に神様を祀り「真明組」地方講元となり、

布教を始めたのである。それからというものは、(神田亀吉は) 昼夜を分かたず東奔西走、にをいがけに回った。

(神田亀吉は) その頃は 未だ おさづけの理を頂いてなかったので、

ただ話を取次ぎ、御供とお息紙 によって(たすけを願う という布教であったが、それでも) 随所に 珍しい守護が次々と現われた。

高まる反対攻撃(明治24年頃)

かくて、明治24年(1891) 3月25日、

(神田亀吉) 初代会長は おさづけの理を拝戴し、

同年(明治24年) 6月9日、神道本局より 教導職試補を拝命した。当時(は) てをどりが 最も盛んであった。

(神田亀吉は) 毎晩、自宅において話をし、

(それに加えて)(深夜) 12時頃まで熱心に(おてふりを)練習して、 夜の更けるのを知らなかった。このように熱心な信者が増えるにつれて、

新しいものに対する 世間からの非難攻撃も 次第に厳しくなった。

講社祭があると石が飛んでくる、御神燈は消される ということは 度々であった。中にはまた、

「はやり神さんの中でも 真先に衰えるのは 天理さんだ」

と 風説を立てる者もあり、

また 道具箱を担いで歩く (神田亀吉 長男の) 宇太郎の後姿を指さして

「世の中に 神田亀吉 親子位 馬鹿はあるまい」

と 悪口雑言を浴びせる有様であった。かかる世間の嘲笑の中(も)、

神田亀吉は、毅然として 只ひたすらに 神一条の道を歩んだ。

神田家の経済的困窮(明治24年頃)

一方、(神田亀吉) 初代会長を助けるため、

トヨ夫人は 紙屋に働き、(また長男の)宇太郎は 高知より帰って 日も浅く 知合いも少なく仕事もなかったこともあり、その夏は 馴れない銘酒売りをし(て家計を支え)た。(神田宇太郎は、馴れない銘酒売りに加えて)

西は 津根村(現在 宇摩郡土居町)、東は 和田村 (香川県豊浜町)付近まで歩き回り、

また 道具箱をかついで 新居浜から土佐の方まで 大工の仕事を求めて、家計を助けた。しかし、(それでも) 生活は次第に苦しく、家財も 布教の資に充て尽くした。

度重なる試練を乗り越え、深まる神田家の信仰(明治24年頃)

丁度 その頃の夏、

長男・(神田)宇太郎が 20歳の時、

今でいう コレラのような病気になり、医者から見離された。(神田亀吉) 初代会長夫婦は、神田家の長男のこと故、何でもご守護を頂かなくては、とあらん限りの心定めをして願った。

そうしたところ、不思議なたすけを頂いた。(不思議なたすけを頂いた喜びに包まれたのも束の間)

(なんと) その翌年、再び (長男・神田宇太郎が) 猩紅熱という激しい病気にかかってしまった。(神田夫妻は) この時もまた、子供の生命をつなぐためには…と (それぞれ) 自分の寿命を縮めてまでもの真剣な願いをして(神に願った。)

(そうしたところ) これもまた、親神の珍しい たすけを頂いた。かかる (たび重なる) 自由自在の神の働きを目の当たりにした (神田亀吉)初代会長の喜びは

言葉では言い表せない程、深いものであった。

(また、そこから徐々に)

若い (神田)宇太郎の心にも 信仰の芽が芽生え始め、培われていった。かくして (神田亀吉) 初代会長(一家)は、

幾多の試練の中、一層 信仰の度を深めていった(のだった)。

広がる川之江の道〜川之江布教事務取扱所の開設(明治24年頃〜明治26年)

明治24年、25年と、地元の信者も、年を追って増加した。

(それに伴い) 熱心な者は、神田亀吉と共に 仕事のかたわら布教に出るようになり、

道の遠近を問わず わらじがけで布教に専念した。

(その結果) 人々の罵笑をよそに、

燎原に火を放つが如く 川之江の道は伸びて行った。(そして、苦難の道を耐え忍んだ川之江の) 教勢(も) ようやく充実するに至り、

明治26年(1893) 7月10日、神田亀吉宅において、

高知部属「川之江布教事務取扱所」開設の許しを受け(るに至っ)た。(明治26年) 8月1日、地方庁の認可を受け、旧9月10日 開筵式を執行。

当時、信者は 160戸、周旋は 16名であった。ここに(おいて)、名実共に「川之江」の道の基礎が固まった。

本格的布教活動の展開〜川之江支教会への昇格(明治26年頃〜明治28年)

この頃 (明治26年頃) より、周旋の者も 次々と おさづけの理を拝戴。

(神田亀吉) 会長を中心に 本格的な布教活動を開始。(愛媛県) 宇摩郡内では、中之庄、関川村、

東は 香川県西部、

西は 新居郡から越智郡方面まで 教線を拡張。

親神の守護もあざやかに、各地で多数の信者ができ、教会設立への機運が 漸次 高まった。(そして) 明治28年(1895) 1月16日、

川之江布教所を 支教会 に昇格の許しを受けた。

当時の信者は 1,059戸。(明治28年) 1月17日、支教会の御紋鳴物 及び 神殿増築 (3間半に3間) の許しを受けた。

(明治28年) 3月22日、初代会長・神田亀吉が、引続き 川之江支教会長(を) 拝命(した)。

(そして) 旧2月9日 昇格奉告祭を執行した。

川之江の教勢拡大〜出張所・布教所の設置(明治28年頃〜明治36年頃)

この年(明治28年) から各地の布教の実が結び、

阿島、関川、東予、大倉 等の出張所が 次々に設けられた。このように、(川之江は) 急速に教勢が伸びたわけであるが、

(このような現象からは)

親神の世界一列の子供を救けたいとの急き込み(がどれほど強いものだったかということ)は勿論のことながら、

(それに加えて、神田亀吉) 初代会長を始め 当時の周旋役員が 如何に白熱的な信仰を堅持していたか(ということ)を、推して知ることが出来る(であろう)。当時の布教は、

一人が 1ヵ所を担当するのではなくて、

誰かが道をつけると (その)後 周旋役員が入れ替わり「修理・肥」(=丹精) に出かけ 成人を促す、

というものであったようである。なお、当時の (川之江の) 布教状態は、(以下のような具合であった。)

阿島出張所

明治26年(1893) 3月、

新居郡多喜浜村の人達が、讃岐の琴平参詣の帰路、川之江の 薦田高三郎宅へ立寄った際、

初めて「天理王命」の神名と「よろづよ八首」を聞いた。(そして、明治26年) 5月に入って(からは)、

井川近次、薦田高三郎の両名が、多喜浜へ出向き、山下仲次宅で話を始めた。これに端を発して、(この地方の) 天理教は 急速に進展。

これが新居郡を中心とした 阿島の始まりである。明治28年(1895) 5月10日(には)

山下仲次を所長として「阿島出張所」設置の許しを受けた。

関川出張所

(愛媛県) 関川村(へ)は、

川之江と阿島から 交互に布教に出ていた。(その中でも特に) 同村(関川村) の 真鍋徳次が、

長男の病気から入信し 講元となって、不思議な たすけが相次いで現われていた。(その結果) たちまち数十戸の信者が結成され、

明治28年(1895) 7月20日(には)

「関川出張所」設置の許しを受けた。

所長・真鍋徳次。

東予出張所

(また) 三好栄助の にをいがけによって、

真鍋友吉(が) 肺病をご守護頂き 講元となった。(そして) 明治28年7月20日、

所長・真鍋友吉で「東予出張所」設置の許しを受けた。

大倉出張所

明治28年(1895) 2月頃、

三好栄助は 親戚に当たる 渡辺馬吉夫人を頼って、今治へ出向いた。(そして) 更に、渡船にて (愛媛県) 越智郡津倉村に渡り、

最初(は) 旅館の1室を借りて、(その)地方に 神名を流した。その時、奥山弥三郎(が) 痔病のところ、

渡辺(馬吉夫人) の にをいがけにて、一夜の話で 6戸の入信者を得た(のであった)。(その地方では) その後も信者(が) 増加し、

(明治28年) 年末には、凡そ100戸に近い信者ができた。(そして) 宮田順太郎を所長として、

明治29年(1896) 3月18日

「大倉出張所」設立の許しを得た。

讃岐有明布教所

また、この所を足場として、

今治、松山方面へと教勢が伸びていった。明治28年(1895) 初め頃より、

(香川県) 三豊郡観音寺町に 薦田高三郎が布教に行き、

大塚為次が入信し 講元となった。次いで、壬生長太郎が講元になり、布教が盛んに行われ、

明治36年(1903) 3月7日(には)

薦田高三郎を所長として「讃岐有明布教所」設置の許しを得た。

塩山布教所

その頃、(香川県) 三豊郡比地村地方へは、

最初、川之江の役員・横尾友太郎が布教に行き、

前川寅吉の妻がぜんそくをたすけられて 入信し(た。)また、田中格太郎が、弟・寅吉の精神病を救けて頂くために入信した。

田中格太郎が講元となって、

続いて 川之江からも布教師が交互に出張して(布教に励み)

1年間に150戸の信者を結成した。(その結果) 明治34年(1901) 11月5日、

田辺好太郎を所長として「塩山布教所」設立の許しを得た。

大浜布教所

明治28年(1895) 11月頃、

塩山(布教所) の香川ヨシが、

(香川県) 同郡(三豊郡)庄内村字名部戸 の岡田平太郎に にをいがけしたのが 大浜の道の始まりである。(香川ヨシが 岡田平太郎に にをいがけして) 間もなく、

川之江の布教師・三好栄助と この地の講元・田中格太郎が 布教に行った。その後、川之江から 布教師が交互に修理に出掛け、教勢(は) 瞬く間に進展。

(その結果) 名部戸 15戸、庄内地区に70余戸の信者が結成された。(そして) 岡田平太郎の長男・源治が講元となり、

明治35 年(1902) 12月1日、

川之江支教会役員・加藤重吉を所長として、

講元・岡田源治宅にて「大浜布教所」設立の許しを得た。その後、岡山県小田郡真鍋島大島へと 教線が伸びた。

「讃岐有明・塩山・大浜」布教所の設立が遅れた理由

(ちなみに)

前記「讃岐有明」「塩山」「大浜」の 3ヵ所は、

何れも 布教開始は 明治28年(1895) 頃(で、阿島・関川・東予・大倉 等の出張所と同様の古く)からであった(のだ)が、

明治29年(1896)に内務省の秘密訓令が発せられたため、

名称(の) 出願が出来ず、自然に 遅れたのだった。

教祖10年祭へ神田亀吉初代会長、懸命のおぢば帰り(明治29年)

さて、教祖10年祭の明治29年3月、

その頃、(神田亀吉) 初代会長は病気がちで、

上級の高知大教会へも思うように運べず、

長男・宇太郎が代わって運ぶことが多くなっていた。(そのような中) 高知の(島村菊太郎) 初代会長が

おぢばかえりの途中、川之江へ立ち寄った。(そして、島村菊太郎高知大教会長は)

教祖の10年祭に部内の会長が 病気のために おぢばへ帰れないということでは教祖に対して甚だ申し訳ない、

病気の様子によっては 帰れるものなら一緒に帰らして頂こう、

…と (神田亀吉に) 段々(と)仕込んだ。

(そのお言葉を受けた神田亀吉は) それでは是非に と(奮い立った。)(そして)

(明治29年) 3月9日(旧1月25日)、

(神田)会長夫妻は(病を乗り越え)、高知の(島村菊太郎) 初代会長の供をして、(無事に) おぢばへ帰った(のであった)。

内務省秘密訓令に伴う苦難(明治29年頃)

明治29年に内務省より発せられた秘密訓令により、

川之江部内でも、各所での迫害干渉は、言語を絶するものがあった。そのため、川之江の教勢も萎靡沈滞 苦難の連続であった。

従って、明治33年(1900)から38年(1905)までに(は)

鏡、塩山、大浜、讃岐、有明、新居郷、

以上 5ヵ所の教会が設立されたに過ぎなかった。

神田宇太郎2代会長の就任(明治35年)

明治35年(1902) 5月5日、(神田亀吉) 初代会長 辞任。

(そして)

翌 5月6日、神田宇太郎が 川之江支教会2代会長に就任(した)。時に、(神田亀吉) 初代会長 60歳、(神田宇太郎)2代会長は 33歳であった。

神田宇太郎2代会長就任後〜教祖20年祭(明治35年〜明治39年)

(神田宇太郎)2代会長は、

就任前後、3人の子供を 次々と失う という節に見舞われた。

しかし、(神田宇太郎2代会長は)

それでも 心を倒さずつとめた。同年(明治35年) 10月10日には 本部より 桝井伊三郎・高井直吉 両本部員の巡回などもあり、

翌 明治36年(1903) 7月11日(に) 川之江支教会 増築の許しを受けるなど(して)、

活発な雰囲気の中で、教祖20年祭(明治39年) を迎えた。(明治39年の教祖20年祭に)

川之江(支教会) からは、約100名の帰参者があった。

神田亀吉初代会長の出直し(明治40年)

明治40年(1907) 7月23日、

初代会長・神田亀吉(が) 出直(した)。(享年65歳)川之江(支教会) は 一時火の消えたような雰囲気に包まれたが、

この機を乗り越え、

明治40年から41年にかけて、

川滝、六島、愛嶋、高垣、大見、善通寺、

以上 6ヵ所の布教所を新設(した)。

川之江分教会への昇格(明治42年)

明治42年(1909) 2月25日、川之江支教会は分教会に昇格。

同年(明治42年) 4月29日、川之江分教会 昇格奉告祭を盛大に執行した。部内教会も 19ヵ所に増え、

天理教弾圧による一時の衰微も 徐々に回復の兆をみせた。

教会移転の一時中止(明治42年頃)

かくして、

年と共に増加する教信徒の数が多くなり、教会内が狭くなったため、

(ご本部へ 川之江分教会の)教会移転を申請した。そうしたところ、

(その頃は) ちょうど日露戦争直後のことであり、

初代真柱より

「世間が 未だ充分治まっていない時だから、遠慮するがよかろう」

との言葉があり、許しを得ることができなかった。(そのため、川之江分教会は) 移転問題を一時中止し、部内教会の整理に力を入れることとした。

相次ぐ会長家族の出直し〜念願の教会移転(大正元年〜大正5年)

大正元年になって (神田宇太郎2代会長の) 次男、4男の子供が出直し、

更に 大正5年5月には、長女が出直す、という (悲しい)事情に見舞われたこうした悲しい事情が続いたが (一同は その節を見事に乗り越え)、

大正5年(1916) 7月5日、

(ついに) 川之江町字城山1079番地へ、念願の 移転改築の許しを受け(ることができた。

そして)、同年(大正5年) 10月8日、移転奉告祭を 喜びと悲しみの中で執行した(のであった)。

教祖40年祭活動(大正10年頃〜大正15年)

教祖40年祭に向かって 教勢の倍加運動が展開された 大正10年頃から、

それまで 伊予 讃岐に止まっていた布教線が、神戸、北海道、東京、朝鮮 へと伸びて行った。(そして) 大正15年(の) 教祖40年祭には、

川之江より 1,000名余の帰参者があり、

部内教会数は 40ヵ所となった。

神殿建築(昭和4年〜昭和6年)

昭和に入っての「川之江」に課せられた問題(の一つ)として 神殿の建築(というもの)があったが、

昭和4年(1929) 9月30日、

(無事に) 神殿建築の許しを受け(ることが出来)た。(総坪数181.25坪)(多くの節を乗り越え、無事に工事が完了し)

昭和5年(1930) 6月25日 神殿上棟式、

昭和6年(1931) 5月24日、三殿建築落成奉告祭を 荘厳かつ盛大に 執行した。起工式より 3年の歳月を要したふしんであった。

神田貢3代会長の就任(昭和7年)

昭和7年(1932) 2月1日、2代会長・神田宇太郎(が)、

本部 礼拝殿 教祖殿 建築委員助手(を)拝命。

本部で 50年祭活動に尽力することとなった。(それ)と同時に、

同年(昭和7年) 5月10日、

神田貢が3代会長に就任(した)。この年(昭和7年)、朝鮮に 海南郡宣教所を設立した。

川之江大教会への昇格(昭和15年)

教祖40年祭から50年祭に至る10年間、教勢の伸展が目ざましく、

その結果、

昭和15年(1940) 3月25日、

(川之江分教会は) 高知大教会より分離して、大教会に昇格した。同年(昭和15年) 12月10日、

真柱臨席のもと、1,000名に近い帰参信者を迎えて、

戦時中にもかかわらず 盛況のうちに 大教会昇格奉告祭を執行した。当時、部内教会数 66ヵ所、

教勢は、北は 北海道、東京、西は 朝鮮まで伸びた。

終戦直後、台風による「神殿倒壊」のふし〜大節からの復興(昭和20年〜昭和25年頃)

昭和20年(1945) 9月17日、

突如として 台風により 神殿1棟が倒壊する という大災害をこうむった。しかし、(川之江大教会一同は)

こうした事件の中に神意を悟り、すぐに復旧作業にとりかかった。

(また) この機を生かさんと、

以後 本部使用の紙をすべて献納することにし、その工場建設にとりかかり、

昭和23年(1948) 7月10日、

めでたく工場落成始業式を挙行(した)。昭和25年(1950) 3月16日(には)

財団法人 二州園(後に福祉法人に組織変更)を設立し、

戦争未亡人救済の授産事業(紙製品製造販売)を始めた。

理事長に(は) 神田貢 (川之江大教会3代会長) が就任(した)。

昭和中期、川之江の動き(昭和26年〜昭和34年頃)

昭和26年(1951) 7月30日、信者詰所建築と開設の許しを受けた。

翌(昭和)27年(1952) 3月26日、信者詰所 落成開所式 執行。同年(昭和27年) 7月1日、

川之江町立 養老院開院につき、社会福祉法人・二州園が経営の委託を受けた。

(川之江大教会)3代会長・神田貢が(川之江町立 養老院) 初代院長に就任した。こうした社会福祉への貢献の中で

昭和28年12月16日、(川之江大教会) 創立60周年記念祭 執行。こうして、

終戦直後(に)「神殿倒壊」という大難局を迎えた(川之江大教会であった)が、

復元の理に添って 教勢は徐々に伸展。新設教会は 昭和21年(1946) から28年(1953)までに 14ヵ所で、

部内教会数は 100ヵ所を数えるに至った。昭和32年(1957) 6月26日、神殿 及び 付属建物 建築の許しを受け、

昭和34年(1959) 3月11日、上棟式(が) 挙行(された。)

神田宇太郎2代会長の出直し(昭和34年)

そのような活気に満ちた中で、

これまでつとめてきた2代会長・神田宇太郎が、

同年(昭和34年) 3月12日に出直した。

続・川之江の動き〜神田義夫4代会長の就任前後(昭和36年〜昭和48年頃)

昭和36年(1961) 11月16日、念願の神殿落成奉告祭を執行。

3年後の昭和39年(1964) 4月7日には、創立71周年記念祭を執行。昭和45年(1970) 5月26日、神田義夫が4代会長の許しを受け、

同年(昭和45年) 12月4日、4代会長 就任奉告祭を執行(した)。こうして (川之江大教会は)、

昭和48年(1973) 11月16日(には)、

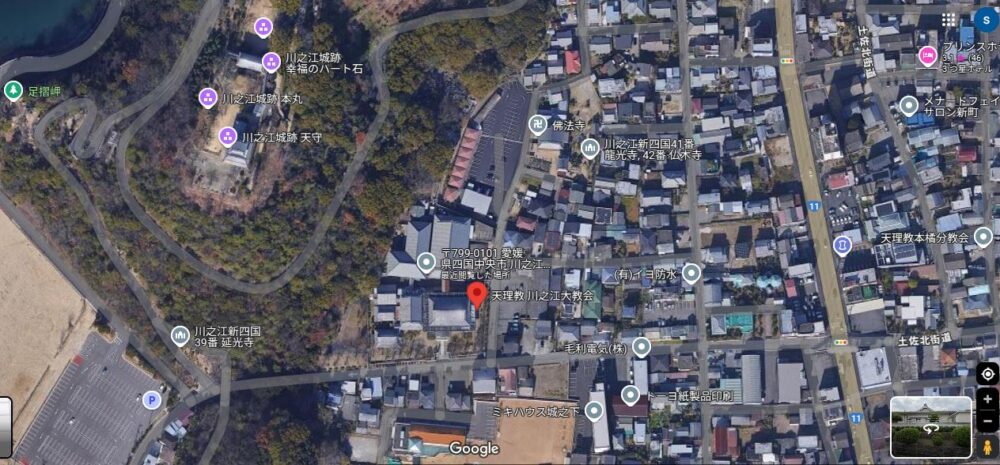

創立80周年記念祭を執行するに至った(のであった)。〔現住所〕〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町1080

〔電話〕 0896-56-2118(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,214〜217)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

63回目の今回は、

「川之江大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも川之江大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。

高知で睾丸炎を患い難渋していた大工・神田亀吉は

明治二十年、大工棟梁・和田儀之助の妻・タメより話を聞いて 二十二年改式した。翌年 おぢばへ帰り 信仰に燃えての帰途、故郷・川之江へ立ち寄り、親戚知人に話を伝えた。

十三人の信者ができ、これがきっかけで布教の決意を固めて 川之江に帰ってきた。二十六年に 川之江布教事務取扱所を設置。

当時 百六十戸の信者があった。この地方には 琴平詣りの往来が多かった。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,88)

新居郡多喜浜の人が 川之江の薦田高三郎宅で 初めて天理王命の神名とお手振りを見て 喜んで帰った。

その他に 二人が出向いて 道を伝え、阿島出張所が設置された。

川之江大教会は、高知大教会から分かれた大教会ですね。

高知大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

当記事では

『天理教事典』の中の「川之江大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回もまた知らないことばかりでした。

知らないことだらけで、ヘェ〜そうだったんだぁ…と驚きの連続だったわけですが、

その中でも私が特に印象に残ったことの一つ。

それは、

昭和20年の終戦直後に、台風によって神殿1棟が倒壊してしまった、という大節でした。

(『天理教事典』1977年版「川之江大教会」解説文の中では だいぶ後半の出来事になりますが…)

昭和20年といえば太平洋戦争終戦の年。

前年から本土への空襲が始まり、昭和20年は、年初頭から全国で大規模な空襲が繰り広げられ日本全土が焦土と化した年でした。

川之江大教会のある愛媛県の戦災がどの程度だったのかネット検索してみました。

すると、愛媛県でも、

昭和20年7月26日の松山大空襲をはじめ、今治空襲、宇和島空襲、八幡浜空襲、新居浜空襲、西条空襲など数多くの空襲を受け、大きな被害を受けていたことがわかりました。

愛媛県内には重工業や軍需生産を担う都市が多く、松山には航空隊の基地があったことに加え、アメリカ軍の主要航空路である豊後水道に面していたため、空襲の頻度が高く、被害も甚大だったようです。(Wikipedia調べ)

川之江の地(四国中央市)は、新居浜市や西条市に程近い所ですから、

川之江大教会でも空襲の影響は少なくなかったのではないか、と思われます。

そのような受難の太平洋戦争が、

ついに 昭和20年8月15日に終戦。

そして、

ようやく空襲の恐怖から解放された、その1ヶ月後の9月17日。

なんと、今度は、自然災害である「台風」によって神殿1棟が倒壊してしまった‼︎

以前、西宮大教会(第45回)について勉強した際、

西宮大教会は、敗戦を目前にした昭和20年8月6日に空襲を受けて全焼したのだと知りました。

終戦直前と直後の違いこそあれ、川之江大教会も、終戦の混乱期に大きな被災を経験しておられたのですね。

西宮大教会の場合は、直前とはいえまだ終戦には至っておらず、また空襲による被災でしたので、怒りの矛先を戦争そのものへ集約化できました。

しかし、川之江大教会の場合は、戦争がやっと終わったと思ったら、今度は「台風」という自然災害による被害を受けたわけですから、

負の感情を一点に集中するわけにはいきません。

その理不尽さへの怒りや悲しみの感情の持って行き場に困ったのではないだろうか、

と推察いたします。

しかし、

お道の信仰が日々の心遣いの土台に座っていた「川之江大教会」の皆様は、

ただ悲しみに打ちひしがれていたのではなかった。

そのようなやり場のない感情だったからこそ、

そこから「神一条」の思案を展開された。

その結果、

- 本部使用の紙をすべて献納することにし、その工場建設にとりかかり、昭和23年(1948) 7月10日、めでたく工場落成始業式を挙行

- 昭和25年(1950) 3月16日、財団法人 二州園(後に福祉法人に組織変更)を設立し、戦争未亡人救済の授産事業(紙製品製造販売)を開始

やり場のない感情をエネルギー源として、

そこから 新しい社会貢献=福祉事業を生み出し 展開されたのでした。

まさしく

「節から芽が出る」

というお言葉の 現実化された姿を見せて頂いた気がします。

一般的には理不尽そのものとしか思えないような悲しい事態に直面した時

「それは理不尽ではなくて意味のあることだ」

という考え方をすることの出来る足場を与えて頂いている、というだけでも、

信仰と巡り合わせて頂いていることの有り難さを感じます。

その上、

実際に、そのような希少な考え方によってそうした理不尽な事態を乗り越え、更に発展・成長している実例に触れると、

今生においてそうした「かけがえのない思案」の土台と巡り合えている者として、

それに少しでも近づけるような、その幸運を多少なりとも活かせるような歩みをさせて頂けるといいなぁ… との思いが強くなるのでありました。

(なんとも弱々しい願望表現… (^^;) )

当シリーズ、これまでもたびたび末尾に同じような感想を書き加えてきましたが、

今回もまた、

川之江大教会の様々な苦難の歴史を知ることで 今の勇姿により重みを感じられるようになった、

ということを 最後に書き加えたいと思います。

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「川之江大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント