Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号64番「周東大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号65番「南阿大教会」について勉強します。

- 南阿大教会(なんあ だいきょうかい)

- 南阿大教会の始まり(明治25年)

- 那賀出張所から南阿大教会までの変遷、時系列

- 林寅蔵による讃岐嘉吉のおたすけ(明治16年)

- 讃岐嘉吉の布教(明治18年頃)

- 浜田藤五郎の布教(明治20年頃)

- 岩佐弥太郎の布教(明治21年頃)

- 南阿の道の広がり(明治19年頃〜明治27年頃)

- 那賀出張所の設置(明治25年)

- 出張所から南阿支教会への引直し(明治26年)

- 斎藤久平 初代会長の辞職、土佐卯之助撫養会長の兼務(明治29年)

- おつとめ差し止めのふし、それに対するおさしづ(明治31年)

- 岩佐弥太郎3代会長時代(明治31年〜明治45年)

- 魁生猪太郎4代会長時代(明治45年〜昭和5年)

- 岩佐千秋の5代会長就任、それまでの経歴(昭和5年)

- 南阿大教会への昇格(昭和15年)

- 大教会昇格後の動き(昭和16年頃〜昭和31年頃)

- 神殿改築ふしん(昭和34年頃〜昭和38年)

- 岩佐秋弥6代会長就任(昭和41年)

- 岩佐秋弥6代会長就任後〜教祖90年祭頃(昭和41年〜昭和51年頃)

- おわりに

南阿大教会(なんあ だいきょうかい)

南阿大教会の始まり(明治25年)

南阿大教会は、

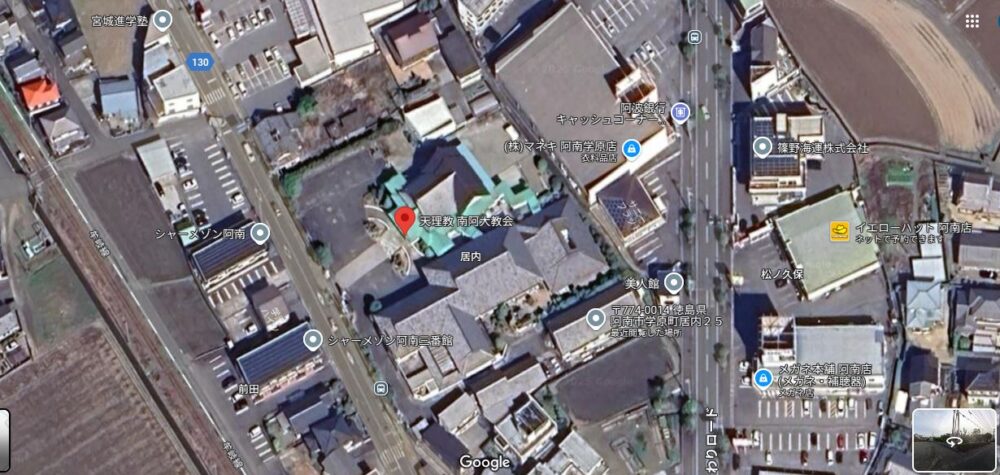

徳島県 那賀郡 富岡村 大字学原村 (現在、徳島県 阿南市 学原町 居内25番地) の

中野貞次郎 所有地において、明治25年9月18日 撫養部内出張所 阿波国 那賀郡富岡村 大字学原村に 設置願 (那賀出張所)

さあ/\尋ねる事情、願通り事情処、一つ事情無くばなろまい。

事情許し置く/\。との おさしづ を仰ぎ、

「那賀出張所」を設置したことに始まる。

那賀出張所から南阿大教会までの変遷、時系列

明治25年(1892) 10月27日、

「那賀出張所」は 南阿出張所 と改称。

同(明治)26年11月27日 支教会の許しを受けた。明治42年1月7日、

同(南阿)支教会は 分教会に昇格。昭和15年(1940) 3月30日、

同(南阿)分教会は 大教会に昇格した。

林寅蔵による讃岐嘉吉のおたすけ(明治16年)

明治16年秋、

(徳島県) 加賀須野の講元・斎藤利太郎の先達である (徳島県松茂村) 広島浦村の 林寅蔵は、

(徳島県) 板野地方で生産している綿を積んで、那賀郡見能林村の 大瀉港にやってきた。(林寅蔵は)

帰路には、農作物の肥料として 魚肥を買ってくる 小さな回漕業を営んでいて、

大瀉港の 船大工の 讃岐嘉吉とは じっこんであった。(林寅蔵は)

讃岐嘉吉の娘・カメが 長年、顔面の皮膚病にて困っているのを聞き、

信仰すれば治る、と (讃岐嘉吉に説いた。)(讃岐嘉吉は、信仰すれば治ると)いう (林)寅蔵の話を聞いて(心を動かされ) 心を定め、

(娘の身上のたすかりを願って 真剣に) お願いづとめを続けた。(そうした)ところ、(見事に) 不思議な御守護を頂いた(のだった)。

讃岐嘉吉の布教(明治18年頃)

(不思議なご守護を目の当たりにして)

それより、讃岐(嘉吉)は 熱心に布教に励むようになった。(それは)

明治18年の春も終わり(の頃)であった。(讃岐嘉吉の熱い信仰心を見届けて)

撫養より、斎藤久平が 布教に派遣された。斎藤(久平)を迎えた 讃岐(嘉吉)は、

その日から (斎藤久平に)同行して 信者先を回り、新しい道を開拓して行った。(讃岐嘉吉の熱意は) 隣村の北の脇、中林町に(も)広がり、

(その中から) 熱心に布教に尽力する人もできてきて、

信仰は 南方へと伸展していった。

浜田藤五郎の布教(明治20年頃)

明治20年頃(には)、

(徳島県那賀郡) 宝田村 大字 今市村を中心に

浜田藤五郎の布教が 開始された。その頃、(宝田村の) 今市には『犬神』につかれるという奇病が続発していた。

それ故、(村人たちが) 土佐卯之助に来村を願ったが、

(土佐卯之助は)多忙のため (なかなか出向くことが出来なかったので)、

浜田(藤五郎)が 派遣された。(浜田藤五郎が派遣され、事態の沈静化に努めた)その結果、

一村を騒がした (犬神にとり憑かれるという) 奇病は、(無事) 鮮やかな守護を受けることができた(のだった)。(これをきっかけとして)

やがて、今市の里に信仰の火が燃えあが(るようにな)り、

ここを拠点として、(天理教の)信仰は 四方に広まっていった。浜田(藤五郎)の布教により、

(徳島県那賀郡宝田村の) 今市では、

(入信者一同が) 競って おたすけに立ち上がった。(天理教の教えは) 那賀川の清流をさかのぼって (徳島県) 那賀郡 鷲敷村 大字中山村に広まり、更に 同村(鷲敷村) 和食に伝わった。

岩佐弥太郎の布教(明治21年頃)

明治21年になると、

(徳島県) 加茂谷村 大字加茂村の 素封家・岩佐弥太郎が、

不思議な守護に驚き、有難い教理に感じて、

弟の (岩佐)惣太郎を始め 多くの人々を信仰に導いた。(岩佐弥太郎は)

後年、推されて 南阿支教会長となった。

南阿の道の広がり(明治19年頃〜明治27年頃)

(それ以前の) 明治19年頃には (既に)

(徳島県) 那賀郡平島村 大字古津村や 羽ノ浦村 大字中庄村に (道が) 伸び(てい)た。かくして 幾多苦難の道が開拓されていった(のである)が、

阿羽、小松島、古津 の伝道線は、その端緒であった。明治20年頃までには 各漁村で てをどりの稽古が盛んになり、

どこの海辺にも みかぐらうたの声が聞かれた。(徳島県) 椿村 那波江方面では 東阿の道が、

(徳島県) 下福井村 字長谷川では 福井の道が、

それぞれ 不思議な守護により その信仰を深めていった。明治27年11月半ば頃、

撫養分教会は、

さきに 市橋新太郎の開拓した布教地・日向へ、

小山又四郎に岩佐惣太郎を同伴させて派遣し、布教活動を開始した。

ここに、日宮の道が拓かれることとなった。熊本には 阿羽の道が、

備後方面には 福井の道が芽生え、

また、高知県井ノ口村へと伸展していった。(それより以前になるが)

明治20年を過ぎる頃より

阿波より北海道に移住する者が多く出てき(てい)た。こうした(北海道移住者が多出する情勢の)中、

勇躍 この地に、布教を目指して、阿羽、和食などから 多くの布教師が(旅立っていき) その(者たちは、極北の地に) 真実の種をまいた。また、教祖40年祭が打出され 教勢倍加運動が提唱されるや、

南阿分教会でも、おぢばの声に添い、更に 布教に徹した。当時、46ヵ所の教会が、

(教勢倍加運動に励んだことにより) 120ヵ所をこえ(るようになった。)わけても、南阿の伝道線は 海外にも伸び(て)、

朝鮮に 巨済、長承浦、宮鮮、

台湾には 台花、

以上の各教会が設置された。

(これらの教会は 戦後引揚げ、国内において 各々 復興した)なお この頃、

南山口の 柳坂源二郎が、遠くブラジルに移住し単独布教を始めた。

また (後の) 昭和28年(※)には 東京布教を目指して、その第一歩が印された(のだった)。(※)【書写者註】

昭和28年? もしかしたら明治の誤記?

『天理教事典』1977年版の原文には「昭和28年」と書いてありました。真偽の程が書写者にはよくわかりませんでしたので、原文通り書写しました。

那賀出張所の設置(明治25年)

明治25年9月18日、

南阿の前身「那賀出張所」設置の許しを受け、

同年(明治25年) 11月14日、

神殿建築の許しを受けた。

那賀出張所 開設までの経緯(明治17年頃〜明治25年)

(那賀出張所開設に至る経緯というのは、以下の通りである。)

明治17〜18年頃より、徳島県の南方には、

斎藤久平を中心とする、那賀郡の南部から海部郡へと広がった講社と、

浜田藤五郎の布教活動による、宝田村の今市から 北方の那賀郡と勝浦郡にわたる講社があった。(その、道の広がり具合は)

明治22年、本部より調査に来た一行が、

(状況を知って)

この地方に 教会設置の必要性を力説したほどである。(そのような実状もあり) その後、明治25年に至り、

これらの教勢を一つにして(教会を設立しようという声が高まった。その結果) 会長を 斎藤久平として、

両方のほぼ中央である 現在地 (=徳島県阿南市学原町) を設置場所と定め、

(斎藤久平を中心とする講社と浜田藤五郎を中心とする講社を統合した 一つの教会を設立することとなった。そのような経緯を経て) 中野貞次郎の献納した敷地に、

各講社の献木によって、

ひのきしんの姿勇ましく 神殿建築にとりかかった。(那賀出張所開設に至る経緯は、上記のような次第である。)

出張所から南阿支教会への引直し(明治26年)

(そして) 明治26年 11月7日、

出張所を「南阿支教会」に引直し、

鎮座祭、開筵式の許しを受けた。【書写者註】

那賀出張所から 南阿大教会までの変遷について

『天理教事典』1977年版「南阿大教会」解説文の 冒頭部分で

時系列で 記述して下さっていました。ここまで書き写ししたところで、改めて冒頭部分を読み返してみると、

冒頭部分で記述された日時と この箇所で記述された日時が 不一致であることに気付きました (-_-)冒頭まで戻って読み返すのは大変なので、冒頭部分の記述内容を 箇条書きにして再掲します。

【「南阿大教会」解説文・冒頭での記述】

- 明治25年 9月18日、那賀出張所 設置のお許し。

- 明治25年 10月27日、那賀出張所、南阿出張所と改称。

- 明治25年 11月14日、神殿建築のお許し。

- 明治26年 11月27日、支教会のお許し。

冒頭では上記のように記述されていましたが、

『天理教事典』「南阿大教会」解説文中盤である ここでは、

次のように書かれています。

- 明治26年11月7日、出張所を支教会に引直し、鎮座祭、開筵式の許しを受けた。

書写者には どちらが正しいのかわかりません。

なので、そのまま書写しておきます。

斎藤久平 初代会長の辞職、土佐卯之助撫養会長の兼務(明治29年)

明治29年(1896) 4月、

(斎藤久平)初代会長(が) 辞職し、

撫養分教会長・土佐卯之助が、事務取扱を兼ねることになった。

おつとめ差し止めのふし、それに対するおさしづ(明治31年)

明治31年3月(の) 月次祭の際、

富岡署の警察官が、てをどり中に来て

「風俗紊乱と本官が認め、神楽舞奏を差し止める」

という問題が起きた。一同(は) 打ち驚き、おさしづを伺った(ところ、以下のようなおさしづがあった)。

明治31年4月10日 撫養部内南阿支教会月次祭の節 警察より御勤差し止め致せしに付 心得まで願

さあ/\ 尋ねる事情/\、さあ/\ まあ 心ではどうなろうと思う。

こんな事では いつ/\までという。

事情 よう聞き分け/\。

どうも 分からんからや。

何も分からんからや。

そういう理 集めてもの中に どういう理という。

なれど、内々 皆々 心に理 治まってあれば、何も案じる事は要らん。

成らんと 必ず 思うやない。

これまで 長らく通りた処から治めて居れば 怖わい事ない。

中にどうもならん。

これまで 年限の道筋 思てみよ。

成るか成らんか、別段 心に掛ける事 あろまい。

又一つ 事情 こうして尋ねたら、どうせいこうせい 又一つあろうなれど、分からん処 どんな事 言うたてならん。

そこで 世界 理が寄る。

世界の処から 心という理 定めてみよ。押して 本部より一人行く事の願

さあ/\ 尋ねる処/\、同じ事やで。同じ事や。

分かるから分かる。

分からんから分からん。

さあ 同じ事。分教会長よりの願

さあ/\ まあ成るだけ一つ事情、

めん/\ それ/\ 集まる中に、

心という理あれば、何も おめ恐れる事は要らんで。

これだけ諭し置こう。というものであった。

以上の おさしづ により、

皆々 寄り合う者、心に理さえ守れば 何も心配することはいらない

と諭され、(不安に包まれていた一同も、気持ちを強く持つことができたのだった。)(その後、事態は進展し)

やがて 署長の更迭となって 問題は消滅した。

岩佐弥太郎3代会長時代(明治31年〜明治45年)

明治31年(1898) 5月、

岩佐弥太郎が 3代会長に就任した。(岩佐)弥太郎は、

(南阿支教会長を) 10数年つとめて 出直した。

魁生猪太郎4代会長時代(明治45年〜昭和5年)

(岩佐弥太郎)3代会長 出直し後、

後継者である 岩佐千秋が 幼少のため、

撫養大教会の裁定と 部内教会の議定の上にて

明治45年(1912) 7月29日、

理事・魁生猪太郎が (南阿)分教会4代会長に、就任した。(魁生猪太郎は、南阿支教会長を20年足らずつとめ、

岩佐弥太郎の後継者である 岩佐千秋の成人に伴い、

昭和5年に 会長職を受け渡した)

岩佐千秋の5代会長就任、それまでの経歴(昭和5年)

昭和5年(1930) 10月24日、

岩佐千秋が5代会長に就任(した)。(岩佐)千秋は、

明治38年9月12日、岩佐弥太郎・コフサ の次男として出生。大正12年3月2日、おさづけの理を拝戴するとともに、

同月(3月)5日、天理中学を卒業した。その後、大正14年には

(岩佐)千秋は 本部の青年に登用され、

昭和2年1月23日に 南阿分教会 承事を拝命。昭和3年頃より 高松市にて単独布教を始め、

昭和5年10月24日、

南阿分教会5代会長に 就任したわけである。

南阿大教会への昇格(昭和15年)

そして、(昭和)15年3月30日、

撫養大教会より分離。南阿大教会に昇格に伴い、

(岩佐千秋は) 南阿大教会長となった。同年(昭和15年) 12月12日、

(大教会)昇格奉告祭を執行(した)。

大教会昇格後の動き(昭和16年頃〜昭和31年頃)

(岩佐)千秋(5代会長) 在住中に行った主な事蹟を挙げると

以下の通りである。昭和16年3月27日、阿羽大教会を分離。

翌 昭和17年12月21日には 創立50周年記念祭を執り行った。

昭和25年9月、信者詰所の創設。

昭和27年12月11日には、創立60周年記念祭を執行。

昭和31年9月20日、南阿大教会 教祖70年祭を執行した。

神殿改築ふしん(昭和34年頃〜昭和38年)

(昭和31年の教祖70年祭も無事につとめ終え)

時は過ぎ、

幾多の不思議な守護の中に 全国各地に教勢の伸展をみた 南阿(大教会)は、

(その内部から) 神殿改築の気運が熟してきた。時あたかも (昭和41年につとめられる)教祖80年祭(に向かっての年祭活動が打ち出されるという旬)を迎え(るに及んで)

(南阿大教会一同は)

(岩佐千秋)5代会長を芯として、真実の限りを尽くし、

心の成人を「ふしん」に託して 一手一つに 勇躍邁進することとなったのであった。昭和34年8月26日、本部の許しを受けて、ふしんに着工。

(多くの節を乗り越え、ふしんは無事完了し)

昭和38年7月10日に 鎮座祭。

翌(7月)11日には 奉告祭を執行した。(新たに完成した建物は) 木造瓦葺一部銅板葺 2階建て、

2階は 神殿 (404.95㎡)

1階は 物置と信者室 (400.00㎡)であった。

岩佐秋弥6代会長就任(昭和41年)

昭和41年2月17日、

岩佐秋弥が 6代会長に就任した。

岩佐秋弥6代会長就任後〜教祖90年祭頃(昭和41年〜昭和51年頃)

(岩佐)秋弥が6代会長(に)就任後、

昭和41年3月21日に 南阿大教会の教祖80年祭を執行。昭和46年9月21日に 信者室、講習会場(のふしん)を 竣工した。

昭和48年9月21日に、創立80周年記念祭を執り行った。

(昭和51年の) 教祖90年祭を無事終えた今日 (=書写者註:『天理教事典』1977年版出版当時)、

(岩佐秋弥6代)会長を中心に、

教会内容の一層の充実と世界たすけに向かって 邁進している。〔現住所〕〒774-0014 徳島県阿南市学原町居内25番地

〔電話〕 0884-22-1152(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,640〜642)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

65回目の今回は、

「南阿大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも

南阿大教会に関する記述が ほんの少しだけありましたので、自己覚え書きとして書写します。

(徳島県) 板野郡 加賀須野村の 斎藤利太郎から 広島浦の 林寅蔵に (教えは)伝わり、

寅蔵は 大潟港の船大工、讃岐嘉吉の娘の皮膚病をたすけた。撫養より 斎藤久平 (南阿初代) が派遣され、嘉吉も 布教に同行した。

二十一年、加茂谷村の素封家・岩佐弥太郎 (同三代) が入信した。

(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,84〜85)

南阿大教会は、撫養大教会から分かれた大教会ですね。

撫養大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

当記事では

『天理教事典』の中の「南阿大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回もまた 知らないことばかりでした。

前回は「周東大教会」(第64回)について勉強したわけですが、

周東大教会も、南阿大教会同様、

撫養大教会の流れを汲んだ 名東大教会から分かれた大教会ですね。

そして、次回(第66回)の「香川大教会」も、撫養大教会から分かれた大教会。

これまで当シリーズを継続する中で、

【教会番号15〜17】 → 斯道会から分離した (15番)湖東ー (16番)甲賀ー (17番)水口

【教会番号37〜39】 → 東大教会から分離した (37番)牛込ー (38番)深川ー (39番)浅草

といった具合に、

同じ大教会から分かれた大教会が3つ続く、

いわゆる「教会番号 連続3兄弟」的なグループが 2つあることを知りました。

今回の勉強を通して、

以上の2グループに加えて、

教会番号順 64〜66、

すなわち、(64番)周東ー (65番)南阿ー (66番)香川、

それも、

「撫養大教会」から分離した「教会番号 連続3兄弟」グループである、

ということを知りました (^^)

ただ、そのことは、

親教会が 子どもの独立を進めよう…という思いになれば、

いくつか連続するようになる というのは、

まぁ 当然の成り行きと言えなくもないわけで…

だからどうした、というツッコミが入るであろう 無用の情報だ

ということは 重々承知しております。

…しかし、たとえ 些細なことでも、

これまで知らなかったことを知れたと喜びというのは つい誰かに話したくなるものでありまして、

あえて ここに書かせて頂いた次第であります (^^ゞ

南阿大教会は、

阿波の地において、

讃岐嘉吉先生や浜田藤五郎先生などの布教によって 天理教の講社が 次々と誕生するような状況の中、

その頃、天理教全体に生じていた「教会設立」ムーブメントの流れに乗って、

徳島県那賀郡のあたりの講社を統合して出来た教会、

というわけだったのですね。

教会が出来る前のおたすけ話の中でも、

浜田藤五郎先生による、

村全体に『犬神』に取り憑かれる奇病が流行っていたのを沈静化した、

というおたすけ話は 興味深かったです。

『天理教事典』には細かいことが何も書かれていないので詳細不明ですが、

そもそも『犬神』って何?

『犬神』に取り憑かれるってどういう状態?

取り憑いたのが『犬神』ってどうやって分かるの?

…等々、頭の中がクエスチョンマークでいっぱいになりました。

それに加えて、

その奇病のおたすけというのは どのような方法で行われたのか

という点も気になりました。

おつとめで? おさづけで?

もしかしたら、浜田藤五郎先生は、

お道の信仰を深める中で 霊能力みたいなものが備わるようになっていて、

浜田藤五郎先生の個人的なスピリチュアルパワーで低級霊を浄化させたのかなぁ…

等と あれこれ想像したのでありました。

昔は、お道の中にも、

そのような 今風の言葉でいうところの「スピリチュアル」的な事象があちこちで見られた、

というような話を聞いたことがありますので、

もしかしたら そういう現象だったのかもしれませんね (^-^)

それはさておき f^^*)

今回の書き写し学習の中で私が印象に残ったのは、

明治31年3月の月次祭の てをどり中に 警察官が踏み込んできて おつとめを差し止められた、

という くだりでした。

明治31年といえば、

内務省秘密訓令が発令されたのが明治29年ですから、

まさしく 国家権力からの圧迫が 超激しい時代。

当シリーズで勉強するようになって、

多くの大教会が そうした圧力に苦しんできたことを知ったわけですが、

南阿大教会においては、

まるで 教祖ご在世当時の如く、

おつとめの真っ最中に警官が踏み込んできて、それを差し止められた!

おぢばから離れた 徳島の地でもそのような弾圧があったということですから、

当時の迫害が、如何に 日本全国 広範囲で 激しく行われていたのか、

ということがわかります。

現場に居合わせた方々は、さぞや 恐ろしく 驚かれたことでありましょう。

当時は 本席様ご存命で お言葉を頂ける時代だったので、さっそく おさしづを伺った。

そうしたところ、

「内々 皆々 心に理 治まってあれば、何も案じる事は要らん。

成らんと 必ず 思うやない。

これまで 長らく通りた処から治めて居れば 怖わい事ない。

…心という理あれば、何も おめ恐れる事は 要らんで。」

との 尊い 神様からのお言葉があった。

不安や恐怖でいっぱいになった当時の人々にとって、

以上のおさしづは、どれほど心強く 頼もしいお言葉だった事でしょう。

明治29年4月に 斎藤久平初代会長が辞職し、

以来、上級・撫養の 土佐卯之助先生が事務取扱を兼務し 空席だった会長職に、

そのふしの 約1ヶ月後の 明治31年5月に 岩佐弥次郎先生が就任しておられる という史実からも、

その おさしづが 南阿の方々に与えたインパクトの大きさが窺えるのではないか、

と 私は感じました。

身の回りに起きてくる出来事の中に 何らかの神意を感じ取り 思案することが日常化しているのが、お道の人々。

南阿に関わりのある方々にとって、

おつとめを差し止められるという 大きなふしは、

いろいろ 考えさせられることの多い出来事だったのではないか。

南阿の初代会長が辞職して以降、上級・撫養の 土佐卯之助先生が事務取扱いを兼務して下さっている。

この節は、早く 南阿の専属会長を定めよ という神様からのお仕込みかもしれない。

いつまでも南阿の専属会長を空席にしていては申し訳ない、急ぎ然るべき方を定めよう。

そんな思案が生まれたのかもしれない。

だからこそ、大節から わずか1ヶ月後、

岩佐弥太郎先生が3代会長就任の運びとなったのではないだろうか。

以上は、『天理教事典』の記述のみを情報源とする、ブログ主の『想像』であります。

もしかしたら、

全くそういう背景ではなく 別な事情があって、

たまたま、そういう時系列で事が進んでいったのに過ぎないのかもしれません。

すなわち、私の勝手な妄想に過ぎない可能性も 大いにあります。

(もし、そうだったとしたら、大変申し訳ございません。関係者ご一同様、勝手な妄想をお許し願いませ m(_ _)m)

しかし、その大節の後、

岩佐弥太郎先生が会長職に就任し、

魁生猪太郎先生を間に挟んで、その後は 岩佐先生のご子息を中心として、南阿大教会が大いに発展していった、というのは 紛れもない事実です。

警官におつとめを差し止められる程の大きな節を乗り越えて、

南阿は大教会となり、今、私たちの前に壮大な神殿、その威容を見せてくれているわけです。

そのような史実に触れてみて、

改めて、

「ふしから芽が出る」というお言葉の深みをしみじみ噛み締める「さまよい人」なのでありました。

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「南阿大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント