Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号46番「明和大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

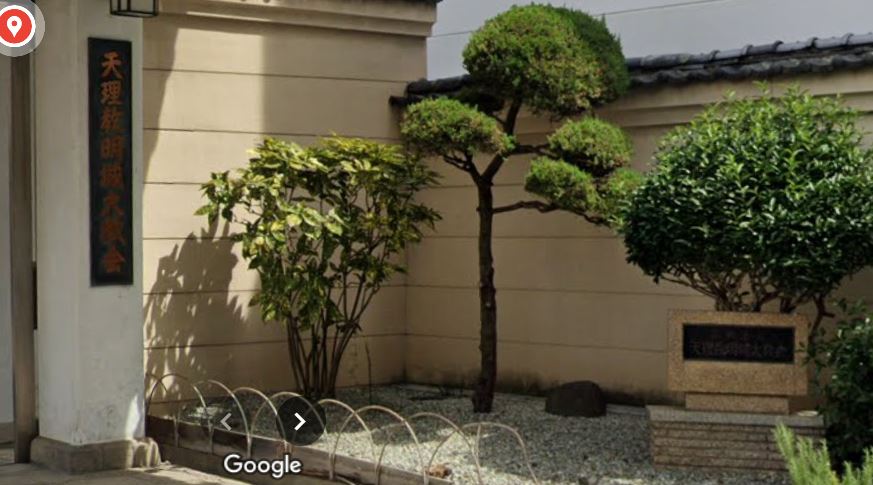

教会番号47番「明城大教会」について勉強します。

- 明城大教会(めいじょう だいきょうかい)

- 松井忠作初代会長の生い立ち

- 松井家の入信(明治14年)

- 松井忠作の父(松井忠四郎)の出直し(明治24年)

- 松井忠作初代会長の日清・日露戦争従軍(明治27年〜明治33年頃)

- 明城布教所の設置(明治32年頃〜明治41年)

- 宣教所へ改称〜明城支教会への昇格(明治42年〜明治43年)

- 本部神殿ふしんへの伏せ込み(明治43年頃〜大正2年)

- 上級 敷島大教会4代会長・増野道興の仕込み(大正10年〜明治41年)

- 支教会から明城分教会への昇格前後(大正12年〜明治41年)

- 後継者・松井忠義の経歴(大正11年頃〜大正12年頃)

- 松井忠作初代会長の東京布教(昭和4年〜昭和5年頃)

- 昭和初期の明城分教会の動き(昭和5年頃〜昭和14年)

- 布教所から明城大教会への昇格(昭和15年)

- 戦前から戦中、戦後の動き(昭和16年頃〜昭和21年頃)

- 松井忠義の2代会長就任とその後(昭和21年〜昭和25年)

- 松井忠作初代会長の出直し(昭和26年)

- 昭和20年代後半〜昭和30年頃の明城(昭和26年〜昭和31年頃)

- 東京明城ホーム 創設(昭和32年〜昭和41年)

- 明城創立50周年記念祭(昭和33年)

- 神殿及び付属建物のふしん(昭和34年〜昭和38年)

- 松井石根の3代会長就任とその後(昭和39年〜昭和47年)

- おわりに

明城大教会(めいじょう だいきょうかい)

天理教明城大教会は、

明治41年(1908) 6月11日、敷島部属・明和出張所所属の「明城布教所」として設置され、

同(明治)42年 2月3日、明城宣教所と改称、

同(明治)43年 10月2日、支教会昇格、

大正12年 6月8日、分教会に昇格、

昭和15年 2月10日、敷島大教会より分離して大教会に昇格した。布教所長より大教会長に至る初代会長は、松井忠作である。

松井忠作初代会長の生い立ち

初代会長・松井忠作は、

明治7年 11月13日、

奈良県 十市郡木原村31番屋敷 (現在 奈良県橿原市木原町) において、

松井忠四郎、妻 けいの長男として 出生した。松井家は、

(奈良県 十市郡) 木原において 田地 約2町5反 (2.5ヘクタール) を有する裕福な農家であったが、

(松井)忠作が幼年のころより、(松井)忠四郎の遊蕩と 他人の負債の弁償などのため、家財は傾きつつあった。

松井家の入信(明治14年)

明治14年 晩春、

そのころ激しい歯痛に悩んでいた(松井)忠作の母・けいが、

郡山方面から来たと思われる いかけ屋の夫婦から教えを聞き、忽ち快癒したのが、松井家入信の糸口となった。この いかけ屋夫婦は、その後(奈良県十市郡の) 木原方面を訪ねることもなく、その氏名など 今もって不明である。

ふしぎな守護をいただいた (松井)けい は、

早速 お礼まいりに と、3升の餅をついて(長男の)忠作に背負わせ、

約3里 (約12粁) の道を おぢば へ向かった。おぢばに参拝して、教祖にお目通りを許されたとき、

教祖は (松井)忠作に、

「よう帰ってきたなあ、子供には重荷やなあ」

とのお言葉を賜ったと伝えられる。(松井)忠作は このお言葉を生涯の宝とし、教えとして胸に刻んで通り、つとめきった。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』

85.子供には重荷

明治十四年晩春のこと。

ここ数年来、歯の根に蜂の巣のように穴があき、骨にとどいて、日夜泣き暮らしていた松井けい(註。当時三十一才)は、

たまたま家の前を通りかかった鋳掛屋夫婦のにをいがけで、教えられた通り、茶碗に水を汲んで、なむてんりわうのみことと唱えて、これを頂くと、忽ち痛みは鎮まり、

二、三日のうちに、年来の悩みがすっかり全快する、というふしぎなたすけを頂いた。

そのお礼詣りに、

磯城郡耳成村木原から、三里の道のりを歩いて、おぢばへ帰り、

教祖にお目通りした。

教祖は、三升の鏡餅を背負うて来た、当時八才の長男忠作に、お目をとめられて、

「よう、帰って来たなあ。子供には重荷やなあ。」

と、お言葉を下された。

忠作は、このお言葉を胸に刻んで、生涯忘れず、

いかなる中も通り切って、たすけ一条に進ませて頂いた。

松井忠作の父(松井忠四郎)の出直し(明治24年)

明治24年 1月、忠作の父・松井忠四郎は

家財を使い果たし、借財さえ残して 出直した。この時、

18歳の(松井)忠作を長男として、忠治(15歳)、万治郎(14歳)、源司(10歳)の4人の子と 祖母(忠四郎の母) ゑむ、けい の6人が遺され、

家計の荷は (松井)忠作の肩にかかった。(そのような中)

(松井)忠作は、あらゆる辛苦をなめつつ、

家計の維持と 松井家の復興につとめた。翌(明治)25年 11月、弟・(松井)万治郎は、

鋳工業修業のため大阪におもむき、

この頃より (松井)忠作は 敷島分教会・山田伊八郎に師事して信仰を進め、

明治27年 11月19日、おさづけの理 を拝戴した。

松井忠作初代会長の日清・日露戦争従軍(明治27年〜明治33年頃)

おさづけをいただいた(松井)忠作は、

その年(明治27年) 徴兵検査に甲種合格して兵役に服し、

直ちに日清戦争に従軍した。(松井忠作は)

満州駐留中、負傷によって 内地に帰還除隊、

その後 明治37年 再び 日露戦争に召集を受け、

明治32年 3月に結婚した妻・春野と 翌(明治)33年 2月15日出生の長男・忠義 (後、明城大教会2代会長)を残して、従軍した。(松井)忠作は、この戦争中

最大の激戦となった旅順攻囲戦に参加して 九死に一生を得た。(そして) これが 信仰の開眼となり、

生涯を布教伝道に捧げて 一筋に進む心を定めたのである。

明城布教所の設置(明治32年頃〜明治41年)

これより先、(松井)忠作は

山田伊八郎より 明和の村田五良平の許で信仰するように

との命を受け、

弟・(松井)忠治と共に、明和出張所について信仰していた。大阪に出た(もう一人の弟)万治郎は、

明治32年 独立して 大阪市東区清水谷で鋳物工場を興すと共に、

兄(松井忠作)の布教をたすけることとなった。明治35年 4月には、明和より 谷田仙次 を迎えて

大阪市南区北桃谷町70番地に「寄所」を開設し、

(弟の松井)忠治は 谷田(仙次)と共に 布教につとめた。(松井)忠作も、(日露)戦役(から)帰還後、

(奈良県十市郡) 木原と 大阪(市南区北桃谷町)を往来しつつ 布教一途に進んだ。かくて

明治41年に至って 布教所開設の議が起こり、

(明治41年) 6月11日、大阪市南区北桃谷町47番地において「明城布教所」設置の許しを得た。初代所長には、松井忠作 が就任した。

宣教所へ改称〜明城支教会への昇格(明治42年〜明治43年)

「明城布教所」は

天理教一派独立による教規実施による教規実施によって、

明治42年 2月3日、

天理教敷島大教会明和支教会「明城宣教所」と改称した。同年(明治42年) 8月に、

明治35年以来 布教して (大阪市に)「明城」草創の礎を築いた 谷田仙次は (奈良県磯城郡城島村の) 明和 へ引き揚げた。なので、

(松井)忠作が、名実共に「明城」を率いて 布教に励んだ。教勢は伸びて、翌 明治43年 10月2日には

「支教会」昇格の許しを得、

続いて、部属・明一、明二、明三、及び、明四

の各宣教所が設置された。

本部神殿ふしんへの伏せ込み(明治43年頃〜大正2年)

この頃(明治43年頃)、

本部神殿(現在の北礼拝殿) の建築中であったが、

板倉槌三郎、増野正兵衛の要請によって 原動機付製材機一式を献納し、

続いて 神殿建築用の金物を 数次に亘って 献納している。さきに 松井鋳物工場を興した松井万治郎は、

その後、大阪市東区竜造寺町8番地 及び 隣接の内久宝寺町2丁目2番地において

計 約300坪 (990平方米) の土地を得て

鋳物業を営んでいた。(現在の大教会所在地)越えて 大正2年 8月、

本部神殿の落成に伴い、

天水受けとして 用水鉢2基を献納することとなり、

堺分教会 献納の2基と共に、

前記 (大阪市東区)竜造寺町の 松井鋳物工場を出発して、

おぢばへ 徹夜をもって 奉曳した。この途中、

重量に耐えかねて 激しく揺いだ橋の下に

(松井忠作)初代会長は 危険を冒してとび込み、

決死の激励によって無事曳行させた(のであった。)(この)ことは、永く 語り草となったところである。

上級 敷島大教会4代会長・増野道興の仕込み(大正10年〜明治41年)

大正10年 3月、

本部より 増野道興が (上級の)敷島大教会4代会長として就任した。(増野道興 敷島大教会4代会長は)

その就任直後、敷島の負債整理のため 用金2万円の調達を (松井忠作)初代会長に命じた。当時、部属教会9ヵ所の(明城支教会の)勢力をもってこの調達は難事と思われたが、

(松井忠作)初代会長は 敢然としてこれを受け、

1ヵ月後に半額1万円を持参した。(そうした)ところ、

いかにしても受け取って貰えず、

更に あと3日のうちに合わせて (当初に命じた) 2万円を納めるよう、厳しく仕込まれた。この命に、(松井忠作)初代会長以下一同は、

必死の努力をもって 3日間不眠不休(で駆けずり回り)、

遂に 3日目の昼、全額を献納できた。続いて、大正10年 7月、

松井万治郎より献納の 竜造寺町8番地100坪の地所に神殿建築起工し、

翌(大正)11年 4月に落成した。このふしん中、増野(道興)大教会長より

3日間のうちに 教会5ヵ所 新設(するように と)の命をうけ、

再び 不眠不休の努力によって、これを達成した。

支教会から明城分教会への昇格前後(大正12年〜明治41年)

ふしん落成の翌(大正)12年 6月8日、

(明城支教会は) 許しを得て「(明城)分教会」に昇格した。その中に惜しまれるのは、

ふしん中の (大正)10年 7月10日、

(松井忠作)初代会長と 多年苦労を共にした夫人・春野が、

40歳の若さで、ふしんの落成を待たずに出直したことであった。この出直に先立つ同年(大正10年) 4月、

長男 (松井)忠義は 奥こうと結婚した。(松井忠作)初代会長は、この後、

増野(道興)会長のもとに 主として建築関係の用をつとめ、

敷島大教会神殿ふしん、奈良市の天理教貴賓館建築、増野宅 新築工事等に奉仕した。大正15年 1月執行の 教祖40年祭当時においては、

明城(分教会)の部属教会は 50ヵ所に達している。

後継者・松井忠義の経歴(大正11年頃〜大正12年頃)

後継者・松井忠義は

大正11年 3月、大阪市立高等商業学校 (現、大阪市立大学) を卒業。

(大正)12年 5月6日、夫人・こうと共に おさづけの理を拝戴。天理教校別科講師となってつとめ、

その後、増野道興のもとで 教内最初の対外綜合雑誌「新興宗教」の編集主任、

続いて 天理外国語学校講師に就任した。

松井忠作初代会長の東京布教(昭和4年〜昭和5年頃)

昭和の年代に入って部属教会の増設も進み、

教勢は 愈々 伸展をみつつあったが、

昭和4年 4月

(松井忠作)初代会長は 布教のため東京に移り、

部内より 青年布教師 数十名と共に 集団布教をもって 荒道開拓を志した。時に (松井忠作)会長は54歳、

これより出直に至る22年間、東京を根拠として 布教の第一線を離れることなく つとめきった。(松井忠作)初代会長の東京においての布教は、

多数の布教師をもって、早朝より菓子の製造に当たらせ、

昼間はこれを売りさばき、夕刻より深夜まで布教につとめ、

更に 深更に至るまで教理の仕込み、練りあいという、

類例のない苛烈なものであった。が、従うものはみな よくこれに耐えてつとめ、

「明城」部内は、東京布教によって布教は高潮し、

教線は 伸長を重ねた。(松井忠作)会長を東京へ送った(明城)分教会は、

後継者・忠義を中心に、松井忠治、小来田清次郎、奥健一らがよく守り、

東京においては 渡辺伊勢吉が (松井忠作)会長をたすけた。

昭和初期の明城分教会の動き(昭和5年頃〜昭和14年)

昭和5年 10月、

機関誌「明城」を創刊、松井忠義が 毎号執筆した。これは 戦争による断絶期間を挟んで、

昭和48年 2月まで 発行を続けた。昭和6年 9月28日、

(松井)忠義 3男・石根が誕生した。

後の3代会長である。昭和6年 6月から始まった本部の昭和ふしんに当たって、

「明城」は 先の神殿ふしんの例にならい、

神殿・教祖殿の用水鉢を献納することとなり、

昭和9年 10月、教祖殿 用水鉢 6基を献納した。この鋳込みは 同年(昭和9年) 8月、

松井鉄工株式会社において行われたが、

2代真柱は 親しく この鋳込みを視察。次いで 昭和10年 10月、

神殿用 水鉢 8基を献納したが、

両回共「明城」部内の教会長、よふぼく・信者は

用水鉢献納の模様を染め出した揃いの浴衣を着用し、

(明城)分教会より おぢばに至る 40余キロの道を 夜を徹して 奉曳した。昭和9年 12月、

(松井忠作)初代会長 布教の結実の一端として、

東京に「順明宣教所」が設置された。昭和13年 6月、

部属海外教会として ブラジル国サンパウロ州に「日伯教会」が設置され、

教勢は 海を越えて 遠くブラジルにも及ぶこととなった。本部につとめ、文書伝道にも丹精する松井忠義は、

昭和14年 初めての著書『ひらかな宗教』を著し、

その筆名・竜造寺八郎は 広く教内外に知られるようになった。

布教所から明城大教会への昇格(昭和15年)

「明城布教所」設置後33年の 昭和15年 2月10日、

「明城」は 部属73ヵ所をもって (明城)大教会に 昇格を許された。所属の明和分教会より分離し、

直ちに 明和と共に 敷島大教会より分離し、

大教会となったのである。(明城)初代大教会長は 松井忠作。

入信後60年、(松井)忠作は 一代にして 大教会長となった。この時に、教職舎2階建1棟 延39坪3合を新築し、

奈良県山辺郡丹波市町 大字 川原城313に 信者詰所を開設した。

戦前から戦中、戦後の動き(昭和16年頃〜昭和21年頃)

日本が太平洋戦争に突入した昭和16年12月から 終戦の(昭和)20年までは まさに混乱の時代で、

空襲による教会の被災、部内教会長、よふぼくの応召、そして 戦死、信者の離散、教会維持の困難等が続いたが、

この間、部内は、あげて「天理教 いざ ひのきしん隊」に参加して、

北海道、九州等の炭坑に 長期のひのきしんを行った。(明城)大教会は 幸に戦災を免れたが、部属教会に被災多く、

昭和20年 8月の終戦後も

なお暫くの時日を 復興のために要したことは 止むを得なかった。後継者・松井忠義は

昭和21年 6月、推されて大阪教区長に就任、

先に 就任の天理時報社専務取締役、養徳社専務取締役等と共に、

本部 及び 地区においての要務は 愈々 繁多を加えた。

松井忠義の2代会長就任とその後(昭和21年〜昭和25年)

(松井忠作)初代会長は 終戦後も引き続き東京にあって布教に精励していたが、

職を後継者・松井忠義に譲ることを願い出て許され、

昭和21年 7月29日、(松井)忠義が 明城大教会2代会長となった。昭和23年 3月、(松井忠義2代)会長は 天理教総務を命ぜられたが、

この頃より (松井忠作)初代会長に 軽度の身体不自由が感じられ(るようになってい)た。(明城)大教会は 昇格の後、狭隘となり、

昭和24年 9月、許しを得て

会議室、食堂、炊事場等 延64坪8合を建築した。この用地は、

既に 昭和9年 11月に買収した隣接地 604坪余 (2,000平方米) の一部である。(松井忠義2代)大教会長は

昭和25年 7月 天理教事業部長に、

更に 同年(昭和25年)10月 天理教布教部長に任ぜられた。

松井忠作初代会長の出直し(昭和26年)

初代会長 松井忠作は、病にかかって以来、

順明分教会にあって 福田光子らの看護を受けつつ療養に努めていたが、

昭和26年 初夏の頃より病状が進み、

遂に(昭和26年) 7月28日、順明分教会において出直となった。享年76歳。

生涯を道に捧げ、

一代にして大教会を創りあげた 信仰の巨人であった。(松井忠作初代会長の)葬儀は、東京において密葬ののち、

(昭和26年) 8月8日 明城大教会において行われた。

昭和20年代後半〜昭和30年頃の明城(昭和26年〜昭和31年頃)

(明城)大教会は、昭和26年 11月、

詰所 隣接地の105坪(346方米)を買収した。また、昭和27年 11月には

(明城)大教会隣接の 内久宝寺町2丁目2番地 約302坪(996平方米)の土地を

松井万次郎から献納された。これで (明城)大教会 敷地は

約1,000坪 (3,300平方米) に達し、

神殿建築に備えることとなった。(松井忠義)2代会長は、昭和27年 10月、

天理教教会本部 常詰を命ぜられ、

同時に 天理教海外伝道部長専任となって、

世界たすけ最前線の要務につとめた。(昭和)28年 5月から 約4ヵ月に亘って、

内統領・中山為信に随行して 欧米各地 巡教視察の旅に出て、

後、旅行記をまとめて『匂いがけ雲の旅』を著した。昭和29年 3月、(松井忠義)2代会長の子息・石根は

関西学院大学 文学部・英文学科を卒業、

同年(昭和) 9月18日、おさづけの理を拝戴して、後継者と定められた。同(昭和)31年 1月26日、

(松井忠義)2代会長は 天理教教会本部准員に登用された。

東京明城ホーム 創設(昭和32年〜昭和41年)

(松井忠作)初代会長の東京布教によって 明城の東京方面の道は著しく伸展した。

昭和32年 5月、

明城創立50周年記念事業の一環として「東京明城ホーム」を創設し、

布教の根拠地とすることとなり、

東京都杉並区和泉町75番地において 土地93坪余、建物23坪のホームを建設した。このホームは 昭和41年4月に焼失するまで

常に布教師を多数収容し、大いに活用された。

明城創立50周年記念祭(昭和33年)

明城創立50周年記念祭は、

昭和33年 11月23日、2代真柱を迎えて執行されたが、

これに先立ち 記念事業として

鉄筋コンクリート2階建の客室 並びに 会議室 延74坪余(244平方米) を増築することとなり、

同年(昭和33年) 3月26日 許しを得て 着工した。このふしん中、

(松井忠義2代)大教会長は 病床の身となって 大阪赤十字病院へ入院、

脳軟化症と診断された。よって 一切の役務を辞退して 療養につとめ、

50周年記念祭の直前退院して 無事 祭典をつとめ得た。

神殿及び付属建物のふしん(昭和34年〜昭和38年)

翌(昭和)34年 11月30日、

(松井忠義2代)大教会長の病気より 深い神意を洞察して、

(明城)大教会神殿のふしんは まさに その期がきたものと判断され、

一同協議の結果、

昭和36年 4月26日、

神殿建築 及び 付属建物移動増改築 並びに 正門位置変更を願い出て、

同年(昭和36年) 4月30日、鮮やかに許しを得た。同年(昭和36年) 8月24日、地鎮祭を執行、

工事は 平田建設株式会社の設計施工により、

立柱式を 昭和37年 4月17日、

神殿上棟式を 同年(昭和37年) 6月24日、

客殿の上棟式は 翌(昭和)38年 4月17日に行われた。数十名にのぼる常勤ひのきしんをはじめ、

連日に亘るひのきしんは 延25,000 人にのぼった。ふしんは

鉄骨150トン、鉄筋57トン、生コンクリート165台分、セメント3,826袋、尾州檜材357石、補助材430石等の資材を用い、

鉄骨鉄筋 2階、一部 3階建 延366坪 (1,174平方米) の神殿 及び 付属建物、

木造平家建 47坪 (155平方米) の客殿、

その他 正門、門屋等が 着工以来 2年4ヵ月を要して

昭和38年 11月10日竣工、同月(11月)16日 真柱によって鎮座祭、翌11月17日 晴れの奉告祭が執り行われた。(松井忠義2代)大教会長は

「これによって『明城』も 漸く 名実ともに大教会になり得た」

と、挨拶のときに述べている。

松井石根の3代会長就任とその後(昭和39年〜昭和47年)

ふしん落成の後、未だ日も浅い 昭和39年 2月、

(松井忠義)2代会長より

辞任して 職を後継者・石根に譲りたい旨の発表があった。一同別れを惜しむ間もなく、

(昭和39年) 2月26日 許しを得て、

松井石根が 明城大教会3代会長に就任した。「明城」は 若き3代会長を戴いて 益々躍進の一途を辿り、

(松井石根)大教会長もまた、昭和37年 及び 同43年の二度に亘って、海外を巡教視察、

昭和45年 1月からは 天理教国内布教伝道部に勤務して 本部の用にも精励している。(昭和)43年 11月10日には

真柱の臨席を得て 創立60周年記念祭を執行し、

同(昭和)46年 9月執行の初代会長20年祭を記念に『明城大教会史』第1巻を発行した。奈良県橿原市木原町の 初代会長生誕の地は

これを長く保存するため 記念建物を建設することとなり、

昭和46年 10月着工、翌(昭和)47年 3月竣工し、

(松井忠義)2代会長は ここに移っている。〔現住所〕〒540-0013 大阪市中央区内久宝寺町1丁目11

〔電話〕06-6761-2436(昭和50年12月31日調「天理教統計年鑑」昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,820〜823)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

47回目の今回は、

「明城大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】47回目の当記事では

『天理教事典』の中の「明城大教会」についての記述を書き写して勉強しました。

明城大教会は、敷島大教会から分かれた大教会ですね。

敷島大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

今回の勉強で初めて知ったのですが、

明城大教会は『天理教教会所在地録』の系統表では敷島大教会から分かれた大教会となっていますが、

もともとは「明和」の部内だったのですね。

『天理教事典』1977年版の「明城大教会」解説文には、

(明城大教会初代の)(松井)忠作は、

山田伊八郎より 明和の村田五良平の許で信仰するように との命を受け、

弟(松井)忠治と共に、明和出張所について信仰していた。

と書かれてありました。

で、大教会昇格の経緯については、

「明城布教所」設置後33年の 昭和15年 2月10日、

「明城」は 部属73ヵ所をもって (明城)大教会に 昇格を許された。所属の明和分教会より分離し、直ちに 明和と共に 敷島大教会より分離し、大教会となったのである。

と書かれてありました。

「明城」が大教会へ昇格のお許しを頂いたのは、昭和15年 2月10日。

「明和」が大教会へ昇格のお許しを頂いたのも、同じ昭和15年 2月10日。

明城は明和の部内だったけれども、

同日・同時に、大教会へ昇格した。

なので、今の『天理教教会所在地録』の系統表において、

明城大教会は明和大教会から分かれたように書かれておらず、敷島大教会から分かれたように書かれている、

というわけだったのですね。

知りませんでした (^^)

今回の『天理教事典』書き写し学習の中で、私が強く印象に残ったのは、

上級 敷島大教会の4代会長である増野道興先生の厳しいお仕込みでした。

『天理教事典』1977年版の「明城大教会」解説文には、次のように書かれてありました。

大正10年 3月、本部より 増野道興が 敷島大教会4代会長として就任したが、

その就任直後、敷島の負債整理のため 用金2万円の調達を (松井忠作)初代会長に命じた。当時、部属教会9ヵ所の(明城支教会の)勢力をもって この調達は難事と思われたが、

(松井忠作)初代会長は 敢然としてこれを受け、1ヵ月後に半額1万円を持参した。(そうした)ところ、いかにしても受取って貰えず、

更に あと3日のうちに合わせて (当初に命じた) 2万円を納めるよう、厳しく仕込まれた。この命に (松井忠作)初代会長以下一同 必死の努力をもって、

3日間不眠不休(で駆けずり回り)、遂に 3日目の昼、全額を献納できた。続いて、大正10年 7月、松井万治郎より献納の 竜造寺町8番地100坪の地所に神殿建築起工し、翌(大正)11年 4月に落成した。

このふしん中、増野(道興)大教会長より 3日間のうちに 教会5ヵ所(を)新設(するように と)の命をうけ、

再び 不眠不休の努力によって これを達成した。

本部より敷島大教会へ4代会長として赴任した増野道興先生の厳しいお仕込みの数々。

- 就任早々、敷島大教会負債整理のための用金2万円調達を 松井忠作先生に指示。

- 松井忠作先生が 1ヶ月後に、頑張って半額1万円を持参したら、頑として受け取らず、逆に あと3日の内に「全額」納めるよう指示。

- その4ヶ月後の自教会(明城支教会)神殿ふしんの際には、3日間のうちに教会5ヶ所を新設するよう指示。

文章だけではわからない深い事情や背景があるのだと思います。

また、この解説文をまとめて下さった編集者の先生の書き方もあるのだと思います。

しかし、このくだりの文章を読んで、

正直なところ、私は背筋が寒くなりました。

怒られるかもしれませんが、

信仰落第生の私は、

これじゃ まるでヤクザじゃないか…

と空恐ろしい感じがした、

というのが嘘偽りのない正直な感想なのであります。

天理教にご縁を頂いた他の皆さんはどうなのでしょうか。

熱心なお道の方々の目には、これは美談として映るのでしょうか…

私にはわかりません。

明城大教会の方とご縁がないこともあって、

微妙な空気や細かい人間関係みたいなものが全くわからず、

ただ『天理教事典』の短い【文章】だけを拠り所とした想像ですので、

余計に マイナスのイメージが膨らんでしまうのかもしれません。

しかし――

今生において お道の信仰にご縁を頂いた者として、

増野道興先生の一連のお仕込みを、世間一般的・常識的な受け止め方でとどめてしまっていたのでは、きっと、進歩がないのでしょうね。

増野道興先生は、

この者ならこの試練を乗り越えて大きく成長できる、

と松井忠作先生の魂の器というか成人の度合いを見極めた上で、

成人させてやりたいという【親心】から仕込んで下さったのに違いない。

その後の「明城大教会」の見事な発展・繁栄の姿が、それを示している。

きっと、信仰的には、そんなふうに悟らせて頂けることなのだと思います。

頭ではわかります。

しかし、残念ながら――

今の私の目には、

そのような解釈は、無理矢理 頭の中で作り上げた解釈にしか見えません。

信仰落第生の未熟な私には、現時点では受けとめきれない世界である…

というのが正直なところです (^^ゞ

この増野道興先生のお仕込みを理解するのは、今生の私には無理だろうなぁ…

という気がします (#^^#)

――くだらない部分にとらわれて、つまらないことを書き連ねてしまいました。

もっと輝かしい部分に着目致しましょう (^^)

・ご本部神殿・教祖殿の【用水鉢】は、「明城」の方々が大阪からおぢばまで40余キロの道を夜を徹して(!)奉曳して献納して下さったものであるという話――

・【用水鉢】を曳行中、橋の上で激しく揺らいだ際には、松井忠作初代会長が危険を冒して橋の下に飛び込み、決死の激励によって、無事に曳行し切れたという話――

全く知らなかった…

今回の書き写し学習を通して、初めて知りました!

今後、おぢばへ参拝して

ご本部の神殿・教祖殿の【用水鉢】を目にした際には、

「明城」先人先生方のご苦労に思いを馳せるようにしたい…

そんなふうに思いました (^^)

その他にも、知らないことばかりでした。

今回もまた、書き写しを通して多くのことを知ることができ、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「明城大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント