Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号51番「阪東大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号52番「蒲生大教会」について勉強します。

- 蒲生大教会(がもう だいきょうかい)

- 安井藤市 初代会長の生い立ち

- 安井藤市 初代会長の入信(明治22年)

- 安井藤市 初代会長の布教(明治22年)

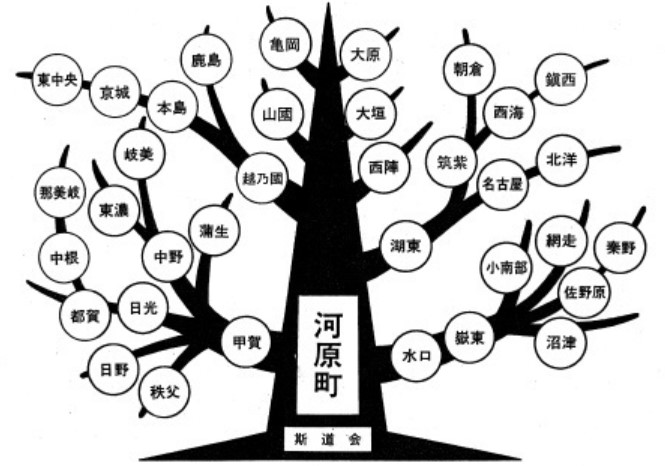

- 斯道会第126号の結成=蒲生大教会の始まり(明治22年)

- 安井藤市 初代会長のおぢばがえり(明治22年〜明治23年)

- 蒲生の土台作り(明治23年頃)

- 集談所開設〜蒲生支教会の設立(明治24年〜明治25年)

- 新築移転問題の挫折(明治27年)

- ふしを乗り越えての新築移転(明治27年〜明治28年)

- 蒲生の道の広がり(明治28年頃〜明治43年頃)

- 蒲生分教会への改称(明治42年)

- 安井藤市 初代会長の出直し(大正9年)

- 徳地辰次郎2代会長時代(大正9年〜昭和3年)

- 安井得寿3代会長の就任(昭和3年)

- 教祖50年祭 並びに 立教100年祭活動(昭和5年頃〜昭和11年)

- 蒲生大教会への昇格(昭和15年)

- 蒲生詰所の開設〜移転(昭和15年頃〜昭和30年)

- 蒲生創立60周年記念祭(昭和27年)

- 教祖70年祭〜80年祭(昭和31年〜昭和41年)

- 安井藤市 初代会長50年祭〜移転建築ふしん、そして安井正彦4代会長就任(昭和44年〜昭和48年)

- おわりに

蒲生大教会(がもう だいきょうかい)

安井藤市 初代会長の生い立ち

蒲生大教会 初代会長・安井藤市は、

万延元年(1860) 7月23日、

近江国(現、滋賀県) 蒲生郡苗村(現、竜王町) 綾戸42番屋敷において、

父・藤吉、母・るいの長男として出生した。家庭は、1町1反余歩を有する 中位の自作農であった。

(安井)藤市は 成長に応じ、親に代わって田地を自作し、

魚鳥の売買を営む傍ら、算盤を習うなど 村きっての働き者と評価されていた。明治12年(1879) 20歳の時には、

古物・質商の認可を受け行商をなし、一家を支えている。生まれ乍らに明るく、実行力の強さを持つ性格で

「朝起き・正直・働き」に加え、親孝心の道をも 実践していた。

安井藤市 初代会長の入信(明治22年)

(安井藤市の) 入信は、

明治22年(1889) 旧正月である。当時、江州では、

京都・河原町大教会「斯道会」の流れをくむ 斯道会 第38号 (現・甲賀大教会)、講元・山田太右衛門が 布教に努力していた。(安井)藤市 30歳の時、

一家は 打続く不幸に見舞われ(ていて)、

ある日、母・るいが 激しい腹痛にかかった。人一倍 親思いの (安井)藤市は 医薬の手を尽くし 看護したが、

効果なく 日を送っていた。(明治22年) 旧正月6日、

(安井)藤市は、同業者5、6名と共に

隣村・加与丁村の 同商・沢他四郎店に 寄り集った。業者同志の話合いから雑談が交された席で、

上南村の西田仁助の話に

「この頃、甲賀郡宇田村という村に てんりゅうじの命(天理王命)といって流行って流行って、説教日なぞ 盲目でも 帰りには眼開きになり、どんな病人も癒り、また 履物なども 帰りには 皆 治してあるげな」

とのこと。(安井)藤市は、これは不思議な話と思い、

帰宅するや 家内の者と話し合い 宇田村行きを決意した。翌(旧正月) 7日未明、

霜深き道を尋ねて 宇田村に着き、山田太右衛門の話に耳を傾けた。初めて聞く「親神天理王命」の話に、勇む心で帰宅すると

不思議にも 日夜 苦しんでいた母の腹痛は、三日三夜で 見事治まった。この事実を見た(安井)藤市は、

この喜びを 一人秘しておくべきでないと

村中 誰彼の別なく 神の偉大なる力を伝え歩いた。

安井藤市 初代会長の布教(明治22年)

その後、(安井藤市は)

再三、宇田講社に参拝、教理を修得、

報恩の にをいがけ に奔走した。その後 20日余、

同村(蒲生郡苗村) 勝見駒吉が大病を患っているのを聞き、知りうる限りの教理を説く一方、宇田講社へお救け人を依頼した。

(宇田講社は) 直ちに 徳地秀吉、松村仁平を派出し、(勝見)駒吉の病気は治った。同じ時、重病で苦しんでいた村地茂吉も、

三日三夜の願い通りに 鮮やかに平癒した。これがため、

村中は申すまでもなく 隣村より病人の おたすけ依頼が殺到し、

このため、

日割を定め 徳地(秀吉)、村松(仁平) 両人が、8日間かかって おたすけに 村々を回った。その頃、地元青年の風紀悪く、親兄弟に背き、ばくちが流行、

わけても 並川馬太郎の弟・宇治郎、勝見源太郎の弟・与三吉らは

一日何百円も使うこと度々、両家の心痛 計り知れなかった。この時、(徳地、村松両人が) 両人に 諄々と教理を説くと、

今まで 誰の言うことも聞かなかった両名が 翻然と悟り、

心気一転 過去を詫び、入信するに及んだ。かかる 数知れぬ親神の不思議な守護と威力に

信者の数は 次第に増すと共に、

(安井藤市) 初代会長の信仰信念は 磐石のものとなっていった。

斯道会第126号の結成=蒲生大教会の始まり(明治22年)

そして、(安井藤市 初代会長は)

益々 おたすけに精を出し、人数を募り 講社結成に努力。初めに集められた者 8名に、自分を加えた 9名を以て

宇田村・斯道会 第38号 (現・甲賀大教会) へ出願。

直ちに 京都斯道会 講長宛、(安井)藤市の出願 上京となり、

(明治22年) 3月1日 「斯道会第126号」号名(が)下付された。

これが「蒲生大教会」のはじめである。自宅8畳間に 神様を奉祀。

(斯道会第126号の) 講名拝受後、

日々 人救けに奮起した結果、

信者は 日増しに増加した。一方、その熱と信念は、信者間に移り、

道のため働く者がでてきた。また、理の親 (斯道会) 38号 (現・甲賀大教会) 講元などの出張を得て

主な者への仕込みと おたすけに尽力がなされ、

信者未信者を問わず、夜も昼も 多くの者が集まった。

安井藤市 初代会長のおぢばがえり(明治22年〜明治23年)

(安井藤市) 初代会長は、

明治22年(1889) 秋頃、

120キロ余の山越え道を 親里ぢばに初めて帰った。その後、

数度のおぢば帰りをし、尊いおさづけの理を拝戴した。時に、明治23年5月6日、

(安井藤市 初代会長) 31歳であった。

蒲生の土台作り(明治23年頃)

(斯道会 第126号) 講社は 細やかながらも 盛大になり、

彼等は 農具を捨て、職を離れ、病人を求め歩き、

にをいがけ、おたすけに奔走した。故に 収入はなく、食するため また おたすけの御供えに 祖先伝来の田畑を売るなど、

誰より早く (安井藤市) 初代会長は 教えにしたがった。この頃、天理教の悪口が起こり始めたが、

世人の反対は、かえって不動の信念を燃えたて、不思議な守護となって現れた。

集談所開設〜蒲生支教会の設立(明治24年〜明治25年)

明治24年(1891) 5月、

同村(蒲生郡苗村) 沢井竹松宅を借用し、神床に神様を奉祀、集談所を開設した。上級・甲賀支教会の同意を得て、

明治25年(1892) 9月27日、

おさしづをもって「(蒲生)支教会」設置の許しを受けた。

新築移転問題の挫折(明治27年)

かくて 一段落つくと、

早速、新築移転問題が持ち上がった。協議の結果、(一同に) 異議なく、

促進 並びに 協力を得るため、

明治27年1月27日、久保佐助、久保久太郎 両名が、部内へ出張した。これより先、(安井藤市) 初代会長は、

当所に たすけの場を(確保したい) との思いから、

村隅から 村中央の 529坪の屋敷の 買収契約を結んでいた。建築が決定すると (安井藤市) 初代会長は おぢばへ赴き、

明治27年(1894) 2月27日 (教会新築移転の) 許しを得た。かくて、(蒲生支教会は) ふしんに着手。

(はじめは) 献木、木曳き、土持ちと景気がよかった。

しかし(残念なことに) 追々(景気が)下降し(てしまい)、

(ついに) ふしんは中止状態となっ(てしまっ)た。

ふしを乗り越えての新築移転(明治27年〜明治28年)

かかる有様の中、

同年(明治27年) 10月3日、

尾張布教の先駆者である 布施(元、勝見)与三吉の大病との急報により、

河原町より 萩原治兵衛が馳け付け(る、という衝撃的な出来事があっ)た。

しかし、

(萩原治兵衛が馳け付けた時には、布施 (元、勝見) 与三吉は) 既に出直していた。(この節を受けて)

萩原(治兵衛)は、一同に 親神の思召を諄々と諭した。これによって (蒲生支教会一同は)

再び、この節を生かすべく 勇んでふしんに取り掛かった。

その結果、翌(明治)28年4月20日、

6間に9間半の教会堂が (無事) 竣工した。(明治28年) 5月13日 鎮座祭、翌14日 感激の開筵式を執行。

開村以来の賑いを見た。

蒲生の道の広がり(明治28年頃〜明治43年頃)

(明治28年の) (蒲生)支教会 設立当時、

講社実数 39ヵ所の 国別は、

近江国16、伊勢国16、尾張国5、志摩国2、

で、これ等は 次々と教会設置となった。次に

(蒲生)支教会 開設以降、

明治42年(1909) 1月26日 (分教会昇格日) までの設置を 年度別に表わす。明治26年:布教所 1、(翌年 出張所に昇格)、

同(明治)29年:出張所 2、布教所 1、

同(明治)34年:出張所 3、布教所 2、

同(明治)38年:布教所 5

となっている。なお、同(明治)43年 (昇格翌年) に、宣教所 6 が 設置された。

さらに、斯道会 号名下付講社を 同(明治)34年末までを 県別に見ると、

滋賀県 17、

三重県 27、

愛知県 38、

青森県 2、

北海道 13、

茨城県 10、

山梨県 3、

石川県 2、

秋田県 1。

蒲生分教会への改称(明治42年)

明治41年11月、本教(天理教)は 一派独立。

これに伴う教会制度改正により、

翌(明治)42年 1月26日 「(蒲生)分教会」に改称となった。

安井藤市 初代会長の出直し(大正9年)

大正9年(1920) 2月26日、

(安井藤市) 初代会長は

61歳を生の限りと(して) 惜しまれ慕われつつ 出直した。(安井藤市) 初代会長は、

その間、役員一同の「一手一つ」の勤め向上のため、

家財道具一切を教会に持ち寄って 共同生活を実施。

28家族119名にのぼる住込み人が「道一条」となった。この間、

多額の負債を抱え どん底時代を通る中に 妻・はるが出直すなど、

節から節の道すがらであったが、

(安井藤市 初代会長は)

篤い信仰によって「蒲生」をして 大教会たらしめる礎石を築いたのであった。

徳地辰次郎2代会長時代(大正9年〜昭和3年)

(安井藤市) 初代会長出直による後任には、

嗣子・得寿が 当時22歳で 現役1年志願兵として 同年(大正9年) 12月1日入隊決定の時であるところより、

役員・直轄教会長会議の結果、

上級・甲賀大教会理事、徳地辰次郎に 一時 依頼することになった。(徳地辰次郎) 当人の快諾も得て、

大正9年(1920) 9月(に) 本部(へ)出願し、27日付で (徳地辰次郎が2代会長に)任命(され) 就任した。(2代会長・徳地辰次郎は)

爾来、9ヵ年間在職し、

教祖40年祭には 教勢倍加に勤めた。その進展状況は、

大正9年 28、

大正12年 31、

大正13年 38、

大正14年 53、

大正15年 56

となっている。

安井得寿3代会長の就任(昭和3年)

昭和3年(1928) 8月、

(徳地辰次郎)2代会長 辞職に伴い、

(昭和3年) 10月2日、

後任(の)3代会長に、安井得寿が就任した。時に (安井)得寿、30歳。

教祖50年祭 並びに 立教100年祭活動(昭和5年頃〜昭和11年)

教祖50年祭 並びに 立教100年祭提唱により、

会長役員は、鋭意 思召達成に努めた。また、上級・甲賀大教会の方針に添い

(蒲生分教会一同は)

教祖殿用材(の)献木献金に 一入努力を払い、

そして、おやしき拡張・土持ちひのきしんにも励んだ。(本部からの)「日本人授訓者化」の声に

(蒲生分教会からも) 多数の青年が各地に単独布教に出、別科生募集に努力。

各々 成果を挙げた。年祭活動の白熱化した 昭和9年(1934) 1月4日、

2代真柱の来会があり、この感激によって 本部・献木献金の目標額を 同年(昭和9年) 6月 完納した。(教祖)50年祭団参は、臨時列車を以って 750余名が帰参。

部内教会も 各々 団体帰参した。また、蒲生の教祖50年祭執行には 2代真柱真筆「理をふく」を複写(し) 部内教会に記念品として渡した。

蒲生大教会への昇格(昭和15年)

昭和13年(1938)12月、

諭達第8号により教規改正されるや「蒲生(分教会)」も 甲賀より分離昇格の要請を受け、

同(昭和)15年 2月26日 本部の許しを得た。(昭和15年) 3月13日、県庁許可を得、「蒲生大教会」が生まれた。

当時の教勢は、分教会 1、 支教会 5、宣教所 54、計 60カ所。

教師は 男 265名、女 202名、計 467名。

教徒は 男 755名、女 1,051名、計 1,806名。

信徒戸数 6,045戸。

蒲生詰所の開設〜移転(昭和15年頃〜昭和30年)

分離第一の仕事は、おぢばに 詰所開設の件であるが、

適切なところがなく、止むなく 甲賀大教会詰所の一部譲渡懇願に及び、

無償譲渡されることになり、ここに (蒲生)詰所が 開設された。なお、現 天理市守目堂町の信者詰所は、

昭和26年(1951) 始め頃から 本部おやしき拡張の今後を見越し 土地買収問題が起こり、6月 詰所運営委員会議を経て、

一般教会長と協議の結果、7月26日 土地売買契約(が)成立(した)。同(昭和) 29年 詰所移転建築の許しを得て、

同年(昭和29年) 9月9日 完成(し)、移転。

翌年(昭和30年) 1月、旧詰所を本部へ献納した。

蒲生創立60周年記念祭(昭和27年)

この詰所開設と前後して、

「蒲生 創立60周年」の記念祭が執行されることになり 準備委員任命(した)。

また、史料集成部を設け、教会史(を)発刊(した)。

神床の模様替、教祖殿新築、祖霊殿移動、客殿 並びに 付属建物の新築、信徒室、炊事場 その他 新改築移動等面目を 一新した。(蒲生創立60周年)記念祭は、

同(昭和)27年(1952) 10月13日 鎮座祭、14日 奉告祭記念祭と、

2代真柱妻他 多数の来賓参列のもと 執行された。

教祖70年祭〜80年祭(昭和31年〜昭和41年)

昭和31年(1956) 教祖70年祭には、

蒲生部内教会は 挙って団参を計画し、

新しく出来た おやさとやかた東棟の素晴らしい姿に、ひのきしん中の思いと共に、感激に浸った。蒲生(大教会)にても

教祖70年祭を 同年(昭和31年) 3月23日、

和久田世話人を迎えて 参拝者579名 参集のもと執行。

一同 心を新たに ひながた を辿り、思召に添い切る決意をした。また、(昭和)32年(1957) 5月3日、

青年会長(3代真柱)夫妻を迎えて 青年会・蒲生分会 総会を開催。(昭和)33年(1958) 6月6日に、諸井表統領の本部巡教を受け、

「80年祭への態勢を整えよ」と激励され、

(蒲生)部内は 勇み、にをいがけ・おたすけ に努めた。翌年(昭和34年) 6月26日、(安井得寿)大教会長は 滋賀教区長を拝命。

(昭和)43年 6月末まで、3期間 在任した。(昭和)37年10月に 創立70周年をつとめるにあたり 教会長講習会を重ねて行い、また 別席者の団参をなした。

(創立70周年) 記念祭は、(10月)23日 約870余名の教信者の参拝する中、つとめられた。

この時、バス6台に分乗して別席団参が行われ、総計215名の別席人を得た。昭和39年(1964) 6月23日 月次祭祭典後、

梅谷本部員の本部巡教を受け

「今までのカラを破れ」との言葉に、鋭意努力をなした。同(昭和39年) 5月から 同(昭和39年) 11月22日までに 本部で行われた後継者講習会に、若き青年男女 合わせて 125名の参加を見た。

翌(昭和)40年 6月、(蒲生)青年会が マイクロバス1台 購入 (あらきとうりょう 第27号車)。時 あたかも 全教一斉 路傍講演週間に入り、

滋賀、三重、愛知各県に神名を流し、

更に 北海道へと神名を高らかに唱え、親神の思いに応えるべく馳せ巡った。(昭和)41年(1966) 教祖80年祭には、蒲生部内より 多数の帰参者があった。

安井藤市 初代会長50年祭〜移転建築ふしん、そして安井正彦4代会長就任(昭和44年〜昭和48年)

蒲生の礎石となった(安井藤市) 初代会長の50年祭は、

(昭和)44年(1969) 1月24日 和久田世話人祭主のもと、

(安井藤市) 初代の苦労を忍び、厳粛につとめられた。かねてより (安井得寿3代)大教会長の心中にあったものは、

神殿が おぢば に向かっていない という事と、

支教会当時の(ままの)神殿で、老朽 狭隘を来たしている (という)ことであった。教祖年祭の年(昭和41年) の3月、

(安井得寿3代)会長は (蒲生)部内にふしんを発表した。(昭和)43年(1968) 6月26日 移転建築事情の許しを得て、

同(昭和)44年 3月2日 起工式。

同(昭和)45年 4月5日 上棟式。

同(昭和)47年 10月竣工。

(昭和47年) 同月(10月)21日 真柱夫妻を迎えて 厳かに鎮座の儀がつとめられた。また、

翌日(10月22日)、移転建築落成報告祭 並びに 教会創立80周年記念祭を 併せつとめた。翌(昭和)48年(1973) には、

3月26日付のお許しを以って、4代会長に 安井正彦が就任した。〔現住所〕〒520-25 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之 上2657番地

〔電話〕074-857-0006(昭和50年12月31日調「天理教統計年鑑」昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,210〜212)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

52回目の今回は、

「蒲生大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』という本の中にも蒲生大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。

明治二十三年、蒲生郡苗村綾戸(竜王町) の安井藤市は 母 るいが腹痛で病んでいる時、

古物・質商の同業者の集まりで 山田太右衛門のことを聞いて 宇田を訪ねた。不思議な神様の噂が広がり、医者に見放された病人が集まってきた。

宇田から松村仁平らが応援に来て、ひきもきらぬ病人のおたすけに半月、または ひと月と滞在した。後の 蒲生大教会の始まりである。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編)P,80

当記事では

『天理教事典』の中の「蒲生大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回も、また知らないことばかりでした。

蒲生大教会は、甲賀大教会から分かれた大教会ですね。

すなわち、斯道会の流れ汲む大教会。

甲賀大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】を始めてたびたび感じさせられるのは、

初期教会の拡大スピードが凄まじい、という点です。

蒲生大教会でも、

明治22年の旧正月に 初代の安井藤市先生が御母堂の身上をご守護頂き入信されるや、すぐさま布教に励まれ、信徒ができ、

同年(明治22年) 3月には、講社 (斯道会第126号) を 結成しておられます。

この間、わずか3ヶ月。

そして、その翌年(明治24年) には集談所を開設し、

そのまた翌年 (明治25年) には、早くも「支教会」になっておられる。

初代・安井藤市先生が入信されてから、

わずか3年間 (!) で教会を設立しておられるわけです。

『天理教事典』蒲生大教会の解説文の中には、

以下のような記述がありました。

(斯道会第126号の) 講名拝受後、日々 人救けに奮起した結果、信者は 日増しに増加した。その熱と信念は、信者間に移り、道のため働く者がでてきた。

また、理の親 (斯道会) 38号講元などの出張を得て 主な者への仕込みと おたすけに尽力がなされ、信者未信者を問わず、夜も昼も 多くの者が集まった。

…中略…

(斯道会第126号) 講社は 細やか乍らも盛大になり、彼等は 農具を捨て、職を離れ、病人を求め歩き、にをいがけ、おたすけに奔走した。

故に 収入はなく、食するため また おたすけの御供えに 祖先伝来の田畑を売るなど、誰より早く (安井藤市) 初代会長は 教えにしたがった。

この頃、天理教の悪口が起こり始めたが、世人の反対は、かえって不動の信念を燃えたて、不思議な守護となって現れた。

(『天理教事典』1977年版 P,211)

わずか3〜4年の間に、不思議なご守護が次々と現れ、何十人、何百人という人が引き寄せられています。

改めて考えてみると、とても凄いこと‼︎

こうした 初期のお道の 爆発的とも言える広がりの歴史を見るにつけ、

明治20年に 教祖が現身を隠されて「扉を開いて」お働き下されるようになった、

との教えが、リアリティを持って 迫ってくるような感じがします。

人間が頭で考えて どうこうなる世界じゃないというか、

目に見えない 大きな力が働いている としか考えられないような…

気がつけば この教えに関わる環境に 何となく身を置いているような、中途半端な私ですらも、

そのような不思議な力というのは、おやさまが現身を隠されて「扉を開いて」お働き下さっている証拠なんだよ、と説明されると、

なるほど…と深く納得させられるのでありました。

明治20年過ぎの 当時のお道の広がりは、まさしく人間業ではない、という感じがします。

今時の言葉を使えば、大きな「風が吹いていた」というか。

今回の学習において、

その当時の 時代の動きみたいなものを、

改めて、感じさせて頂くことができました (^^)

…その他にも、

教会設立当初に 新築移転問題が行き詰まった際、

若かりし頃 やんちゃだったのが この道の教えで改心した「勝見与三吉」先生 突然の【出直し】という大きな節により 一同がまとまって、

その結果、見事に停滞を乗り越え ふしんをやり遂げることが出来た、という話…

等々、知らないことばかりでした。

これまで知らなかった多くの尊い話を知ることが出来て、感動し、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「蒲生大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント