Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号50番「池田大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号51番「阪東大教会」について勉強します。

阪東大教会(ばんどう だいきょうかい)

多菊胡三郎初代会長の時代

初代・多菊胡三郎の入信(明治22年)

初代・多菊胡三郎は、

大間々の池田家より

多菊良助の長女・志んに入婿、

群馬県那波郡 (現在の佐波郡) 玉村町大字下新田9番地で 生糸商を営んでいた。妻・志んは、

10数年来「サカサマツゲ」という眼病に悩まされ、

諸所の名医にみて貰ったり、神仏に願いをかけること12年、

その中でも 日蓮宗には 9年間も信心を続けたが、かんばしくなく、

当時 横浜に来住していた ドイツのヘボンという医者や、東京の諸名医にもかかったが、

一時は良くなっても、50日程過ぎると、また マツゲが眼の中をさすようになって 悩んでいた。明治22年(1889)秋、

(多菊)胡三郎は、商用で上京中、病気になり、

当時の (東京府東京市) 浅草区猿川町の宿屋で 苦痛の日を送っていた。この時、天理王命という神様のことを聞き、教会の場所を知りたいと思っている時、

日本橋区の木村屋という魚問屋で尋ねるとよい と教えられて、早速 訪れた。(その時は) あいにく 主人・中台勘蔵は留守だったので、

名刺をもらって すぐ(東京府東京市) 下谷区稲荷町42番地の 東分教会を訪れた。(東分)教会で 椿卯之助から「神一条」「たすけ一条」「かしもの・かりもの」の話を聞かされ、(多菊胡三郎は) 成程と感じ、

翌日 再び参拝して 島野半助の おさづけ(取次ぎ) により、ただちに平癒した。(身上をおたすけ頂いた多菊胡三郎は)

ここで 早速 国元から妻・志んを呼び寄せ、

(夫婦)ともども 教会に参拝して、おさづけを(取り次いで) 頂いたところ、

10数年来 悩まされていた眼の痛みが すっかりなくなり、マツゲも上向き 元通りとなる、という あざやかな守護をみせられた。(多菊)胡三郎が. これこそ「元の神・実の神」であると悟ったのは この時である。

多菊胡三郎夫妻による布教(明治22年)

以来、この喜びを国元の人達に伝えたいと、

(多菊夫妻は) まず 玉村町の病人に話を説いて回った。不思議なおたすけを頂いた (多菊)胡三郎夫妻は、

帰国後、神恩報謝の念から 諸所へ布教し、

数々のめずらしい不思議な守護を得て、信者は日毎にふえていった。

多菊夫妻長女、お産のふし(明治23年)

このような有様に 勇み切っていた (多菊)胡三郎夫妻であったが、

(しばらくして) 予期せぬ試練が 夫婦を襲った。それは(何かというと)

初産のため 親許に帰っていた長女・小島ぶん (小島治作に嫁ぐ) が、

翌 明治23年1月24日より苦しみ出し、25日に至っても嬰児は生まれず、

苦痛が 刻一刻と募っていった(のである)。医者や薬やと、近隣親戚も心配し、

医者2名、産婆2名、計4名が手当にあたった。

しかし、3日3夜にても出産せず、精も根もつき果てて、人の力のなんとも成し難い有様となった。

(事ここに至っては) 最早 親神様にお願いするよりほかに道はない と、

東京の教会へ打電したところ、

同日(1月25日)、午後6時頃、島野半助 (東分教会役員) と 中台勘蔵 (日本橋大教会初代会長) がおたすけにやって来た。この時、(多菊)胡三郎は、商売をすてて 生涯 神様の御用の上につとめる決心をした。

(そうしたところ) 一度のおさづけにより、(小島)ぶん の苦しみは去り、

翌朝(1月26日) 6時 玉のような男子を安産したのである。

玉村講社の結成(明治23年)

(多菊)胡三郎 親子3名は、

重なる不思議な親神の守護をうけ、その信仰は 更に白熱的なものとなった。(奇蹟的なご守護を目の当たりにした多菊親子は)

明治23年1月20日には「玉村講社」を結成、

当時 まだおさづけの理を戴いていない (多菊)胡三郎は「お息の紙」をもって布教し、

不思議なたすけが 随所にあがった。

重病人のある時は上級教会に願い、おたすけを依頼した。そのようなことから、(多菊)胡三郎の所に集まって来る信者は 座敷に入りきれず、

他の家まで借りる有様で、

毎夜 数十人が参集して 神様の話を聞く という状況であった。

親戚からの反対攻撃(明治23年頃)

(多菊)胡三郎は 講元として先頭に立って、布教に専念し、家業はかえりみなかった。

親戚の人達も 最初のうちは、

あれも 救かったので有難くて夢中になっているが、そのうち熱も冷めるだろう

と思っていた。ところが、益々 熱が増してくる状態をみて、

如何に一生懸命でも 程度がある、こんなことをさせておいたら 行末が案じられる

ということで、親戚の人達 合議の上、

その中に 警察署長と懇意にしている人のあるのを幸いに、

署長に頼んで (多菊)胡三郎の信仰を止めさせよう と謀った。(多菊)胡三郎は ある日突然 警察より呼び出しをうけ、

署長より

「夢中になって飛び歩くのはよせ」と 懇々と諭されたが、

頑として聞き入れなかったため、3日間の拘留に処せられた。いかに警察でも 理由のない者をそう長く拘留する訳にはいかず、

署長も「お前の強情にはあきれ果てた」と言ってあきらめた ということである。

上毛講社の結成(明治23年)

(警察署から) 帰宅後は 益々信仰を深め、

信者達も 講元の(多菊)胡三郎と心を一つに布教につとめたので、

布教開始してより 1年たらずの間に (群馬)県下 各郡にわたって 500戸余りの信者ができ、

(明治)23年1月20日「上毛講社」を結成した。

阪東支教会の設置(明治25年)

その後、官憲の圧迫は激しく 布教も困難を極めたが、

教勢は日増しに伸展、

(群馬)県内 各郡にわたって多くの信者を得たので、

ここに 教会設置の運びとなった。明治25年12月5日、

(群馬県) 玉村において (天理教教会本部から)「支教会」の許しを得る。地方庁認可は 同年(明治25年)12月24日で、

ここに 東分教会「阪東支教会所」が設置され、

群馬県下の草分けとなった。

移転建築の挫折(明治30年頃)

明治30年までに設置された部内教会は、20ヵ所となっている。

明治30年に (多菊胡三郎) 初代会長は、

経済上の理由と、官憲憲の圧迫の激しいことなどにより

(阪東支)教会を 玉村から (群馬)県都の前橋へ移転することを考え、

反対を断固押しきって 移転建築にとりかかった。しかし、普請半ばで資金の欠乏を来たしてしまい、

四方八方奔走し、部内にも 督励したが、

世間の不況の影響もあって、一頓挫を来たす悲運に遭遇した。

多菊胡三郎初代会長の身上とおさしづ(明治31年)

この頃より (多菊胡三郎) 初代会長は、胃腸を害し 日夜 苦しむようになった。

その苦しみをみた (多菊)善平 (後の阪東2代会長) は、

これには 深い親神のお思召があると悟り、

上和して「おさしづ」を伺った。そのおさしづに

「国に一つ理は 将来末代。国の台 定めた。この理 聞き分けば、楽しみ。楽しみの中に 身上不足ありては、楽しみ無い。さあ 心心、さあ これから/\ 」(さ31 ・12・17ホ)

とあった。(おぢばから帰宅して)

これを (多菊)胡三郎に見せたところ、

暫く静読していたが、やがて大きくうなずいて

「国の台。しっかりやらなくてはならん。もう 私は癒ったぞ!」

と言って、一夜のうちに 病は平癒した。群馬県布教の台となる大きな決意を新たに、

移転建築も無事完成して、

現在の (阪東)大教会となる基礎が固められた。

多菊善平2代会長の時代

多菊善平2代会長の青年時代(明治20年代〜明治30年代)

後の2代会長 (多菊)善平は、

父(多菊胡三郎) の信仰を承けつぎ、

明治28年7月14日「おさづけの理」を拝戴。

明治32年(1899) には妻・つねのお産でたすけられ、信仰は急速にすすんだ。(群馬)県下はもとより、

(群馬県)安中市(の)奥平某と 開拓間もない北海道でも布教し、

現在の 旭川分教会の基を作った。

多菊善平の2代会長就任(明治39年)

(多菊胡三郎) 初代会長が上級勤めに専念するに及んで

(多菊善平は) 教会の実務に当たり、部内の丹精につとめ、

明治39年2月25日、2代会長に就任した。

多菊善平2代会長時代の部内情勢(大正12年頃)

大正12年の部属教会 分布状況を見ると、

群馬県勢多郡には 分教会 1、支教会 2、宣教所 2、

群馬郡には 支教会 1、宣教所 2、

佐波郡には 支教会 1、宣教所 1、

吾妻郡には 支教会 3、

利根郡には 支教会 2、 宣教所 6、

甘楽郡には 宣教所 1、

山田郡には 宣教所 1、

新潟県中魚津に 宣教所 1、

刈那郡に 宣教所 1、

中国の上海の宣教所 1を含み、

合計:分教会 1、支教会 9、宣教所 16である。

多菊正賢3代会長の時代

多菊正賢の3代会長就任(大正13年)

3代会長・(多菊)正賢は 親の信仰を受けつぎ、

大正13年(1924) 2月 別科卒業後、

(多菊善平)2代会長出直により 21歳で会長の任命を受け、

その後 6年余り 日本橋大教会に住み込み、傍ら 大学に通った。その間、教会運営は一切役員にまかせてあった。

多菊正賢3代会長の帰会、立て直し(昭和4年〜昭和8年頃)

昭和4年 (多菊正賢が) 帰会してみると、

(阪東支)教会の土地は 二重抵当に入り、あらゆる道具は 差押さえられていた。

食べる米 一粒もない日があった。

(多菊正賢)会長は 夜中の12時に 毎夜 おふでさきを拝読し、神意を伺い、

その問題の整理に当たった。その甲斐あって

部内教会の心を集結し 教勢もだんだん回復に向かい、

知人の弁護士の力添えもあって、

無事 借財も返済した。(多菊)正賢は

昭和7年(1932) 1月19日、

武谷兼信 2女・兼代と結婚。翌(昭和)8年 8月27日には

長男の正親 (4代会長) が出生している。

阪東大教会へ昇格(昭和15年)

昭和9年11月(に) 当時115ヵ所の部内教会のうち、

溝呂木分教会(35ヵ所)、沼田分教会(20ヵ所)を

日本橋大教会 直轄とした。(そして) 昭和15年2月26日、

日本橋大教会より分離、本部直属となり、

「阪東大教会」に昇格した。

戦災と復興(昭和20年〜昭和21年頃)

昭和20年8月5日、

空襲により罹災、教会建物全焼という難局に遭遇したが、

その復興につとめ、

また 戦後の荒廃した人心の教化に、部内の復興に、尽力した。昭和21年7月、群馬教区長となり、

その後 20年余、群馬県下の布教推進の上に、先頭にたってつとめた。

多菊正親4代会長の時代

多菊正親4代会長の就任(昭和42年)

その後、

(多菊正賢3代会長は) 健康が勝れないところから 後進に道を譲り、

昭和42年 3月26日、

4代会長に (多菊)正親が就任した。

多菊正親4代会長時代の部内情勢(昭和52年頃)

現在 (=『天理教事典』1977年版出版当時)、

(多菊正親)会長を芯として

部内教会、よふぼく、信者一同、世界たすけのために 奔走している。部属教会 60ヵ所の分布は

群馬県 44、東京都 4、埼玉県 2、千葉県 2、

その他 栃木・茨城・福島・滋賀・大阪・鹿児島・新潟・神奈川の各府県に 1ヵ所である。また 布教所 32ヵ所の分布は

群馬県 22、東京都 5、

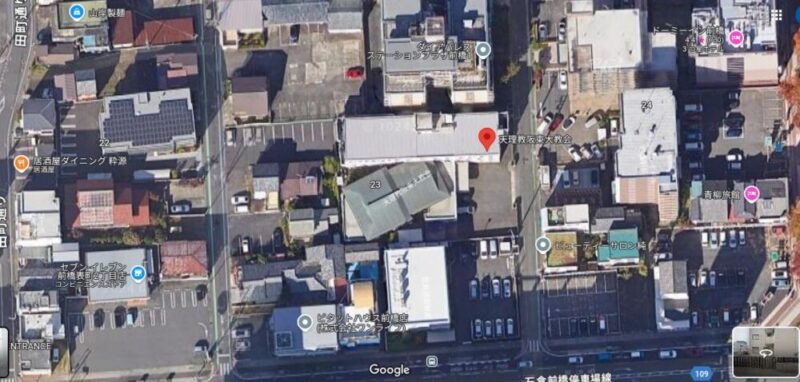

他に 千葉・静岡・愛知・滋賀・鹿児島の各県に 1ヵ所である。〔現住所] 〒371-0024 群馬県前橋市表町2丁目23番11号

〔電話〕027-221-2841(昭和50年12月31日調「天理教統計年鑑」昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,689〜691)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

51回目の今回は、

「阪東大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編)という本の中にも阪東大教会に関する記述がありましたので、自己覚書として書写します。

【群馬】

日光例幣使街道沿いの玉村町下新田に住む生糸商 多菊胡三郎(阪東初代)は 明治三十二年、商用のため上京し、浅草区猿川町の旅館で病気になった。

その時、天理王命という神様のことを聞き、東 分教会に行った。

神一条、たすけ一条の話に、なるほどと感じ入り、翌日また参拝。

おさづけを受けて御守護を頂いた。妻のしんは逆さまつ毛に悩まされ、東京の医者や、横浜に住むアメリカ人宣教師で医者のヘボンを尋ねたが効かなかった。

胡三郎はしんを連れて東に参拝し、二度のおさづけで嘘のように治った。

これこそ実の神様であると感じ、この喜びを国元の病人にも伝えたいと深く心に定めた。また長女ぶんの初産が非常に難産で、この時、胡三郎は道一条を決意した。

中台勘蔵の一度のおさづけでぶんは出産。

こうして多菊一家の信仰は白熱化、阪東大教会となる基礎が固まる。溝呂木分教会(日本橋系)は、勢多郡溝呂木で農業の傍ら雑貨商を営む狩野彦太郎が咽喉カタルと神経痛を病み、伊香保温泉で療養中、東京の婦人ににをいがけされ、胡三郎を訪ねて始まった。

県会議員、医師、青年団員らの反発迫害があったが、屈することなく道をつけ、二十五年、阪東と同時に設置された。【からっ風の勢い】

多菊胡三郎(阪東初代)は上州人。

その布教方法は荒っぽく、つっけんどんであった。布教先ですでに仮死状態になっていた菊地藤蔵におさづけを取り次ぎ、「生涯よふぼくとしてつとめきれ」と言い付け、引っ張り起こした。

死んだと思った藤蔵がむっくりと起き上がり、周囲を驚嘆させたという。日本橋部内の会長の会議の席で意見を求められると、どんな無理と思われることでも「ようがす」と一言で受けた。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編)P,114

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】51回目の当記事では

『天理教事典』の中の「阪東大教会」についての記述を書き写して勉強しました。

阪東大教会は、日本橋大教会から分かれた大教会ですね。

日本橋大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

阪東大教会の初代会長・多菊胡三郎先生は、ご自身の病気を東大教会・日本橋大教会の諸先生のおたすけによりご守護頂き、それに加え、奥様である多菊志ん先生の十数年にわたる「逆まつげ」を鮮やかにご守護頂いてこの道の人となられたのですね。

初代会長夫人である多菊志ん先生が「逆まつげ」で十数年苦しんでおられた際に診てもらっていたのは、ヘボンDr.だったとのこと。

あのヘボン式ローマ字で有名な「ヘボン」Dr.?

私は『天理教事典』のみを教材として勉強しているので、文字面だけを土台にした想像の世界の中でこの記事を書いています。

なので、もしかしたら 頓珍漢な受け止め方をしているかもしれませんが、

ヘボンDr.のような 有名なDr.に診てもらったり、その他 東京の諸名医にも診てもらうことが出来るというのは、それなりの家柄の方、ということではないでしょうか。

すなわち、

多菊家というのは、相当な資産家というか 高名な家だったのではないか、

と 想像するのであります。

社会的地位があり、きっと 相当に資産もある家柄であられたであろう 多菊家。

そのような方が、

海のものとも 山のものともつかぬ「教え」に 身を委ねるに至られた。

これは、当時としては、

おそらく 後年の私たちが思う以上に、“とてつもないこと” だったのではないか、余程のことだったのではなかろうか、

という気がします。

そのことは、すなわち、

苦しみ抜いた身上をたすけて頂いた喜びが どれ程大きいものだったのか、

ということを表わしているとも言える と思います。

ご夫婦揃って身上をおたすけ頂いて、この道に飛び込まれた多菊ご夫妻。

普通の方なら それだけでも十分な気がします。

しかし、神様は

多菊ご夫妻に対しては、さらなる試練をお与えになられます。

長女様のお産にあたって、

三日三夜にても出産せず 命も危ぶまれる程の姿を見せられたのでした。

既に お道の教えの 布教に励んでおられた 多菊ご夫妻であったわけですが、

事ここに及んで、多菊胡三郎先生は、

それまで培ってきたご商売を 全て 捨てて、この先は 道一条に歩むことを「心定め」‼

そうしたところ、

長女様は、鮮やかなご守護を頂かれたのでありました。

多菊胡三郎先生は、

それまでに 既に、

この教えこそ真実だとの境地に至られ、布教にも励まれていたわけです。

普通に考えれば、それだけでも十分そうなもの。

しかし、神様は、

そんな多菊胡三郎先生に対して、

更なる試練として、娘様の命に関わるような難産の姿を見せられたのでした。

この史実を知って 私は、これは、

神様は 多菊胡三郎先生に対しては 片手間な信仰では満足されなかったということを示している

と感じました。

神様は、多菊胡三郎先生に、

中途半端でなく「 全て」を投げ捨てて自分の方を向いて欲しかった。

それほどに、多菊胡三郎先生は 神様に愛された魂の方であられた

ということなのでありましょう。

この人ぢう どこにあるやら しろまいな

月日 みわけて みな ひきよせる (10-36)

との御神言の如く、

神様は「本当に必要な人物は何としてでも引き寄せられるのだ」ということを

多菊先生の事歴は示している、

そんな気がするのでありました。

当記事では

『天理教事典』の中の「阪東大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回も知らないことばかりでした。

今回もまた、書き写しを通して多くのことを知ることができ、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「阪東大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント