Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号52番「蒲生大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号53番「日野大教会」について勉強します。

- 日野大教会(ひの だいきょうかい)

- 山添いしの眼病〜山添利兵衛 初代会長の入信(明治20年〜明治21年)

- 山添利兵衛 初代会長の生い立ち(弘化2年〜明治21年頃)

- 山添利兵衛 初代会長、信仰の深まり(明治21年〜明治22年)

- 斯道会124号の結成(明治21年〜明治22年)

- 村人や近親者の反対攻撃(明治22年頃〜明治24年頃)

- 集談所の移転(明治24年)

- 日野出張所の本部お許し(明治25年)

- 山添家の苦悩(明治25年頃)

- 日野出張所の地方庁認可、神殿ふしん(明治26年頃〜明治27年頃)

- 上級・甲賀支教会、河原町からの分離昇格(明治34年頃〜明治35年頃)

- 内務省秘密訓令 発令の頃(明治30年代)

- 山添鉄次郎の軍部応召〜帰還前後(明治37年〜明治38年頃)

- 山添鉄次郎の2代会長就任(明治39年)

- 山添鉄次郎2代会長の生い立ち(明治6年〜明治20年代)

- 日野分教会への昇格(明治41年〜明治42年)

- 山添鉄次郎2代会長時代初期(明治末期〜大正10年頃)

- 教祖40年祭活動の頃(大正10年頃〜大正15年頃)

- 教祖50年祭・立教100年祭活動の頃(昭和初期〜昭和12年頃)

- 山添鉄次郎2代会長の身上(昭和13年〜昭和14年頃)

- 日野大教会への昇格(昭和15年)

- 戦中・戦後の状況(昭和15年頃〜昭和26年頃)

- 山添理一の3代会長就任(昭和26年)

- 山添理一3代会長の生い立ち(大正10年〜昭和26年頃)

- 教祖70年祭〜80年祭の頃(昭和27年頃〜昭和42年頃)

- 日野大教会の移転建築(昭和42年〜昭和45年頃)

- 日野大教会創立80周年記念祭の頃(昭和47年)

- 教祖90年祭の頃(昭和48年頃〜昭和51年頃)

- おわりに

日野大教会(ひの だいきょうかい)

山添いしの眼病〜山添利兵衛 初代会長の入信(明治20年〜明治21年)

明治20年 (1887)の初夏、

使用人と共に田草取りに行った 山添利兵衛の妻・いしは、

稲の葉で眼を突いたのが原因となって 重い眼病となり、

医者、薬 と 種々 試みたが 効果なく、

ますます悪化して ついに両眼失明の状態となった。その頃、

隣家の 山添清六の(家庭において)

次男が ひいかん という病気となり、

また、その母親も 病身で大変困っていたのを、

たまたま 同家の親戚に当たる 岡田源七 (後の甲賀大教会役員) から 天理教の教えを聞いて、

(そのお蔭を頂いて) 不思議な守護を得(るという出来事が起きてい)た。(既に不思議なご守護を頂いていた)

(山添)清六の妻・いとは、

(山添)利兵衛の妻・いしに

一度 拝んで貰うよう 奨めた。(山添)いしは、

岡田源七が (隣家の山添清六宅を) 来訪したある日、

長男・鉄次郎に連れられて 隣家(山添清六宅) を訪ね、

はじめて 天理教の話を聞いた。時は、明治21年の、年の瀬もほど近い頃であった。

妻 (山添いし)と 子 (山添鉄次郎)から この話を伝え聞いた (山添)利兵衛は、

早速 翌朝、岡田源七を訪ねた。(山添利兵衛は)

終日、得心のゆくまで教理を聞いて すっかり感動し、

明るい希望と喜びを抱き、

この教えこそ 末代救かる 唯一の信仰である と悟って、

入信を決意した。

山添利兵衛 初代会長の生い立ち(弘化2年〜明治21年頃)

山添利兵衛は、

弘化2年(1845) 5月9日、

近江国(現在の滋賀県) 蒲生郡山本村の農家に生まれ、

幼名を久四郎 あるいは 久太郎と言った。16歳の時、父・茂左衛門と死別し、

家督を継いで 祖父の「利兵衛」を襲名し、

田畑山林 合わせて20町歩を所有する大地主として

農事に専念していた。温和で 世話好きな(山添)利兵衛は、村人の信望もあつく、

早くも 30歳頃から 副戸長、戸長などの役職に推され、

村人のために私財を投じたり、

家業を忘れて 奔走する事も多かった。また、檀家総代として 浄土宗の信仰に熱心でもあった。

しかし、

若くして父を失い、

娶った妻を、母親の気に入らずに 2度迄も帰さねばならなかった程、

家庭的には 恵まれない境遇におかれていた。当時 (山添)利兵衛宅へ小作人として出入りしていた 山添庄三郎が

井戸掃除で足を踏みはずして 井戸の中へ落ち

足の骨を折って 困っていたのを

岡田源七の祈願によって 不思議に救けられた事などもあって、

(山添利兵衛は) 益々 天理教の信仰心を固めるに至った。

山添利兵衛 初代会長、信仰の深まり(明治21年〜明治22年)

そして、(天理教の信仰心を固めた山添利兵衛は)

その年(明治21年)の内に 宇田(うつた)の 山田太右衛門を訪ねて教理を聞き、

翌 明治22年の1月には おぢば帰りをして、

更に 熱心な信仰を始めるようになった。こうした中で 明治22年3月、

(山添)いしの眼は 回復のきざしを見せ始め、

7月頃には すっかり見えるようになった。一時は 失明か と諦めかけていた(山添)夫婦は、

親神の深い守護に感涙しつつ

一切を捨てて 天理教の信仰に専心することを誓った。

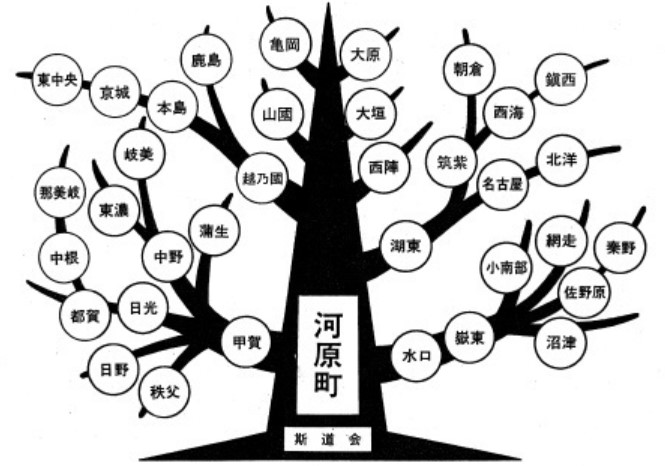

斯道会124号の結成(明治21年〜明治22年)

(山添いし眼病救済の奇蹟を目の当たりにして)

近村近郷にも 次第に 天理教の話に耳を傾ける者もあらわれ、

講を結成する事となった。(その後)

宇田の 山田太右衛門 (甲賀大教会 初代会長) や

深谷源次部(河原町大教会 初代会長) の視察巡教を得て、

明治22年 (1889) 3月2日、

(滋賀県蒲生郡)山本村 第13番屋敷の 山添利兵衛宅を集談所と定め、

山添利兵衛を講元として、

(斯道会) 124号の 講の結成をみた。

村人や近親者の反対攻撃(明治22年頃〜明治24年頃)

(山添)利兵衛の人柄やその業績を敬慕する村人達は、

(山添)利兵衛が 一切の(村の)役職を去り (天理教の) 布教専務者となることを惜しみ、

(村の)役職を継続することを懇願してやまなかった。しかし (その一方で)、

単なる無理解から 反対攻撃・冷笑する人々も少なくなく、

田畑山林の売られてゆく有様を見ては、

手痛い忠告や反対が (山添)利兵衛の上にそそがれた。(そうした状況が嵩じるにつれ)

当然 理解してくれるべきはずの 妻・いしまでが、

家の将来を案じ、

親元や近親者の忠告に耳を傾けて 反対をするようになった。しかし (それでも)

(山添)利兵衛の真剣な信仰信念は(揺らぐことはなく)

これらの試練に耐え、

深谷源次郎から 日野の町へ出て 教会を設置するように との言葉をうけて

その実現を誓った(のであった)。

集談所の移転(明治24年)

こうした中にも、不思議なたすけは次々と現われ、

入信者は 日を追って増加し、

道は 近村近在から 次第にひろがっていった。明治24年春、(山添)利兵衛は

(蒲生郡山本村から) 日野町大字大窪476番地へ 集談所を移し、

同年(明治24年) 7月1日 その開筵式を執行した。ちなみに

この離村(=蒲生郡山本村→日野町) にあたっては

(山本村の) 村人や 寺の住職の 猛烈な反対があったため、

村へは山林を寄付し、寺へは田畑を布施するなど、心を配った。

日野出張所の本部お許し(明治25年)

(山添)利兵衛の 熱心な信仰に感化された人々は

共に 家業を忘れ、私財を投じて 布教に奔走した。教勢は 岐阜県、愛知県、三重県まで伝わり、

更に (山添利兵衛) 講長を中心として「日野出張所」開設を願い出た。明治25年(1892) 9月27日、本部の許しは得たものの、

地方庁の認可が下りず、憂慮の日を重ねた。

山添家の苦悩(明治25年頃)

一方、

私事を忘却しての(山添利兵衛) 講長の信仰に素直についてゆけない妻・いしは、

当時15、16歳の長男・鉄次郎 (2代会長) を頼りに

老いた母と共に家業の総てを引受け、

売り残された 僅かばかりの田畑を耕しつつ、

村人や親戚の嘲笑をあびていた。こうした中で

(山添)利兵衛の母・こよは、

家の将来を案じつつ

明治25年7月23日、77歳で出直した。当時、(山添)利兵衛 48歳、妻・いし 41歳であった。

日野出張所の地方庁認可、神殿ふしん(明治26年頃〜明治27年頃)

こうした様々の障害を超えて神殿建築が始められた。

(そして) 明治26年12月28日

やっと地方庁の認可を得ることができて、

更に幾多の苦心を重ねた普請が、

翌(明治)27年の秋に 完成を見た。同年(明治27年) 10月18日 鎮座祭、

翌(10月)19日 盛大に開筵式を挙行(した)。以後、部内教会も続々と設置され、

講社は 40数ヵ所に達し、教勢は急速に拡張した。(そのため)

(山添)会長家族や役員家族の教会住込みのために、

教会増築が必要となった。また、

教勢の伸展と共に部内の教会事情もあらわれはじめ、

(山添)利兵衛は、

明治33年(1900) 4月10日付で 亀山出張所長、

明治34年6月23日付で 岐阜出張所長をも兼任し、

後継所長の育成に心を配った。

上級・甲賀支教会、河原町からの分離昇格(明治34年頃〜明治35年頃)

一方、

上級教会(=甲賀支教会) に対しても よくつとめ、

上級教会の連続的な普請に対して 力を尽くした。明治34年から35年にかけては

甲賀支教会が 河原町分教会より分離昇格。(それに伴い)

甲賀分教会 日野出張所と改称。

役員住宅の建築も、完成をみた。

内務省秘密訓令 発令の頃(明治30年代)

内務省の秘密訓令(明治29年)による 官憲・僧侶の圧迫・迫害により

(日野も)教勢を沈滞させたが、

山沢為造(当時 第2教区 取締員) の巡教を得て、

会長・役員は 意を決し、

主に 関東方面へと布教に赴いた。

山添鉄次郎の軍部応召〜帰還前後(明治37年〜明治38年頃)

日露戦争の勃発と共に 長男 (山添)鉄次郎は 従軍し、

再び 教勢の沈滞を招き、

教会建造物を担保とした借金が返済できないため、

あわや差押え という状態であった。やがて 戦争の終結と共に (山添)鉄次郎も帰還。

沈滞した教勢を挽回すべく

(山添利兵衛)会長も役員も 共に奮い立った。

山添鉄次郎の2代会長就任(明治39年)

初代会長・山添利兵衛は、

明治39年(1906) 4月25日、

長男・鉄次郎に教会長を譲り、

(山添利兵衛)初代会長は 部内教会と信者の育成に鋭意奔走する事となった。( (山添利兵衛)初代会長 62歳、(山添鉄次郎)2代会長 34歳)

山添鉄次郎2代会長の生い立ち(明治6年〜明治20年代)

2代会長・山添鉄次郎は、

明治6年2月2日、

初代会長・山添利兵衛の長男として

(滋賀県蒲生郡) 山本村に出生。明治21年の暮れ頃から 両親と共に 天理教の話を聞き、

母 (山添いし) の眼病を救うため 信仰を深めたが、

両親の信仰の程度の相違により、その間に立って 苦悶した。しかし、(山添鉄次郎は)

一家で教会へ住込むようになってからは、

父・初代会長の力強い協力者として 布教に専念した。

日野分教会への昇格(明治41年〜明治42年)

(山添鉄次郎が)2代会長に就任後、

明治41年の一派独立により甲賀が大教会に昇格。

翌(明治)42年2月1日付で「日野」も 分教会に昇格(した)。当時 (日野)部内は 支教会2、宣教所7ヵ所、計 9ヵ所であった。

山添鉄次郎2代会長時代初期(明治末期〜大正10年頃)

この頃、教会事務所の新築の議が起こり、早速 建築に着手(した)。

また、(山添鉄次郎)2代会長は、

左足に底豆ができて歩行困難となり苦しんだが、

(山田太右衛門) 甲賀初代会長の仕込みを得て、役員一同と共に勇み立った。その後も (山添鉄次郎)会長一家には 慶弔事が引続き、

わけても、

大正4年2月28日 (山添いし) 初代会長夫人が 64歳で出直したことは、大きな痛手であった。更には

教勢の伸展、本部の普請、教祖30年祭、上級の普請等々、

(山添鉄次郎) 会長は 多事多忙をきわめた。大正9年3月11日、

(山添鉄次郎)2代会長(の)長男・利一が、10歳で出直した。こうした中にも、

大正10年1月には (日野)部内教会は 21ヵ所に達した。

教祖40年祭活動の頃(大正10年頃〜大正15年頃)

教祖40年祭における教勢倍加の提唱に合わせて

(日野でも) 活発な布教活動が展開され、

年祭活動提唱から 5カ年間に 32ヵ所の設置を見、

(教祖40年祭時には)

一躍 53ヵ所の部内教会を有するまでに至った。(教祖)40年祭 終了後、すぐに甲賀大教会の移転建築が発表され、

(山添鉄次郎)2代会長は その建築委員を命ぜられた。また、日野分教会自体も 神殿が古くなって来たため、

大正15年(の) 8・9・10月の 3ヵ月間、修繕ぶしんをなした。その後は、倍加した教勢を 更に一段と内容の充実をはかり、

一方、甲賀の移転建築に(も) 力を注いだ。

教祖50年祭・立教100年祭活動の頃(昭和初期〜昭和12年頃)

昭和5年(1930) 9月26日、

おぢばより 教祖50年祭・立教100年祭の発表があって、

役員・部内教会長のそれぞれの子弟は競って布教におもむき、

教勢はますます拡充されていった。この間、(山添利兵衛)初代会長は 専ら 部内教会の事情治めや仕込みにつとめていたが、

両年祭を目前にして

昭和9年7月10日、

突如 90歳の長寿を全うして 出直した。この事情を節として、日野の教勢は一段と飛躍し、

53ヵ所から69カ所にまで 部内教会の増加を見た。

山添鉄次郎2代会長の身上(昭和13年〜昭和14年頃)

昭和13年2月、

(山添鉄次郎)2代会長が、突然 巡教先で倒れ、

その後、身動きも出来ない重体となった。しかし、

当時 会長と役員の間で協議されていた教会改築の問題を一時中止し、

全員が一体となって (山添鉄次郎2代) 会長の病気全快に心を尽くした結果、

医者も見放した会長の病気は 快方へ向かった。更に 昭和14年9月、

日華事変(日中戦争) に従軍し 生還を望めなかった婿養子の山添忠二が、無事 帰国した。

日野大教会への昇格(昭和15年)

(次々と そのような不思議なご守護を頂いて教勢も高まり)

日野分教会は

昭和15年(1940) 2月26日付で 甲賀大教会より分離し、大教会に昇格(した)。(そして)

同年(昭和15年)12月22日、真柱を迎えて盛大な奉告祭を執行した。

戦中・戦後の状況(昭和15年頃〜昭和26年頃)

(その後)

日華事変(日中戦争) が熾烈となるにつれ、

国民生活の戦時体制への切替えが強いられ、(それは) 教勢への影響も大きかった。部内教会の若い教会長や布教師も戦線に加わ(るようにな)り、日野の教勢は 再び沈滞。

(また)

部内教会の多数が 罹災焼失した。(時は流れ)

終戦の翌年(昭和21年)、

教祖60年祭が執行され、復元の提唱のもと 種々の変革がなされた。この多事多難の中、

昭和21年5月11日、

2代会長夫人・山添うたが 66歳をもって出直した。(終戦後、日野分教会でも) 若い人々の復員、戦災教会の復興…

と、各教会は次第に活気を取戻し、

昭和22年には 4ヵ所、(昭和)23年には 更に 1ヵ所の教会設立を見た。(そして)

(昭和)24年の1月、詰所建築を打出し、

昭和26年3月に 完成を見るに至った。

山添理一の3代会長就任(昭和26年)

こうした活気づいた状況の中、

同年(昭和26年) 4月20日、山添理一が 3代会長に就任(した)。同年(昭和26年) 6月25日、詰所開設奉告祭、

同年(昭和26年) 11月13日に、(3代)会長 就任奉告祭を

それぞれ 真柱夫妻を迎えて 盛大に執行した。当時の(日野)部内教会数は、82ヵ所であった。

山添理一3代会長の生い立ち(大正10年〜昭和26年頃)

3代会長・山添理一は、

大正10年4月11日、(山添鉄次郎)2代会長の 3男として出生(した)。(山添理一は) 大学卒業と共に 中国大陸へ渡り、

昭和21年6月、母親の出直した直後(に) 無事帰国。(帰国後)

(日野)大教会の青年となり、(山添鉄次郎)2代会長をたすけ、

沈滞しきった教勢の復興と 教会事情の革新に 心を砕いた。(山添理一は)

(日野)詰所建築に際しては その全責任を引受け、

また

修養科生の募集や青年の育成に 力を注いだ。

教祖70年祭〜80年祭の頃(昭和27年頃〜昭和42年頃)

(山添理一は)

(3代)会長就任後は 部内教会をつぶさに視察巡教し、その内容事情を察知し、

教祖70年祭を目指して 活発な活動方針と (日野)大教会の方向性の確立につとめた。昭和27年9月21日、(日野)大教会 創立60周年記念祭を執行。

昭和31年、教祖70年祭も 無事終了。

更に、10年後の80年祭に向かって 勇躍することとなった。昭和41年、教祖80年祭の年を迎え、

日野大教会に於ては、

同年(昭和41年) 5月21日、教祖80年祭を 盛大に執行(した)。昭和42年3月30日、よのもと会 日野会総会を開催。

参拝者は 1,360名を数えた。同年(昭和42年) 7月23日、

天理教少年会・日野団結成大会を開催。更に、部内教会2ヵ所の新設を見、

(日野)部内教会数は94ヵ所となった。

日野大教会の移転建築(昭和42年〜昭和45年頃)

こうした中、(日野)大教会 移転建築の議がまとまり、

移建築用地として、日野町大字別所1093番地1〜3 (約47万平方メートル) を買収。(昭和)42年9月7日、

移転建築に着手、現場事務所他 9棟の建築完成(した)。昭和44年(1969) 4月26日、移転建築の許しを受け、

同月(4月)29日、起工式を執行。

更に、同年(昭和44年) 6月26日、付属建物増築の許しを受けた。昭和45年(1970) 3月30日、仮神殿落成し、真柱を迎えて鎮座祭を執行、

翌(3月)31日 真柱夫妻はじめ、来賓多数臨席のもと、移転奉告祭を執行。

参拝者3,800余名を数えた。以後、数年間にわたり、旧神殿 及び 付属建物の移築工事を開始。

その間、新設教会を加えて、(日野)部内教会数は 96ヵ所となった。

日野大教会創立80周年記念祭の頃(昭和47年)

昭和47年に入り、(日野)大教会 創立80周年記念事業として、(日野)大教会 建築模様替 及び 付属建物増築の許しを受けた。

(昭和)47年11月21日、真柱夫妻を迎えて(日野)大教会創立80周年記念祭を執行。

参拝者総数7,600余名を数え盛大に執行された。

記念事業として着手した 旧建物の移築工事も ほぼ終了した。

教祖90年祭の頃(昭和48年頃〜昭和51年頃)

昭和48年1月より 教祖90年祭活動開始と共に 普請関係は中止し、おぢばへの伏せ込みと教会内容充実を重点に活動をはじめた。

昭和49年5月23日、大教会正門構築の必要に迫られ地鎮祭を執行、6月26日着工、同年(昭和49年) 12月22日、建築完了。

昭和49年10月21日、初代会長40年祭、2代会長20年祭、2代会長夫人30年祭を執行(した)。

同年(昭和49年)10月28日、(日野)大教会長後継者 山添哲、本部教祖殿にて椋本まり子 と結婚式を挙行。

昭和51年には、教祖90年祭を無事に終え、再び 神殿 及び付属建物の普請に着手しているが、部内一同 心を一つに、たすけ一条の上に 日夜 精励している。

〔現住所〕 〒529-1647 滋賀県蒲生郡日野町大字別所1093番地の1

〔電話〕0748-52-0020(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,706〜708)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

53回目の今回は、

「日野大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道~天理教伝道史を歩く』(道友社編) という本の中にも日野大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。

(滋賀県)蒲生郡山本村の大地主・山添利兵衛(日野初代)は、戸長、浄土宗の檀家総代を務め、私財を投じたりして村人の信望が厚かった。

明治二十年夏、田の草取りに行った妻・いしは 稲葉で眼を刺し両眼失明となった。

隣家の 山添清六の親戚・岡田源七に拝んでもらい、夫の利兵衛も 得心のいくまで教理を聞いた。

小作人の骨折がたすかったののを見て 一層 心が動いた。翌年、利兵衛は初めておぢば帰り、いしの眼は見えるようになった。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編)P,80

夫婦は感涙し 一切を捨てて道に専念。

利兵衛に感化された人々は 私財を投じ、布教に奔走した。

当記事では

『天理教事典』の中の「日野大教会」についての記述を書き写したわけですが、

今回も、また知らないことばかりでした。

日野大教会は、甲賀大教会から分かれた大教会ですね。

すなわち、斯道会の流れ汲む大教会。

甲賀大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

日野大教会は、滋賀県蒲生郡の山本村で産声をあげたのですね。

前回「蒲生大教会」について勉強しましたが、

蒲生大教会も 滋賀県の蒲生郡で生まれた教会。

同地域に同時代に誕生した教会ですが、

『天理教事典』の解説文を読む限りでは、どうやら 両教会に直接の関係はない様子。

すぐ近所の別々の教会が、

後に、どちらも 大教会にまで発展しているという現象を見ると、

当時 このあたりは 特別 お道が盛んな地域だったんだろうなぁ…

というふうに見えます。

『道~天理教伝道史を歩く』の中に、次のような一文がありました。

伝道史上、滋賀は 特異な地域である。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編)P,80

大教会が林立し、さらに遠隔地へ 大きく伝播している。

日野大教会 初代の 山添利兵衛先生は、

元々は 滋賀県蒲生郡山本村の「大地主」だったとのこと。

そして、村の戸長や浄土宗の檀家総代も務めていて、

村のために私財を投じたりして 村人の信望が厚かった。

その山添利兵衛先生の奥様(いし様)が 稲の葉で眼を突いて 重い眼病となっていたのを、

天理教の教えによって助けられ、入信された。

そして、天理教の布教に専念するため 村の役を降りようとしたところ、

村人からは、村の役を降りないでほしい、継続してほしい、と懇願された。

以上のように『天理教事典』には記述されていました。

山添利兵衛先生は、

よほどその地域で人望があり、慕われていたのでしょうね。

それだけに、

その山添利兵衛先生が天理教に入信したと言うニュースが関係者一同に与えたインパクトは

並大抵なものではなかったのではないか、

と 推察致します。

今回の「日野大教会」の勉強の中で一番驚いたのは、

山添利兵衛先生入信のきっかけとなった山添いし初代会長夫人が、

周囲からの反対攻撃が高まるにつれて、次第に 信仰に反対の態度をとるようになっていた、

という史実でした。

山添いし初代会長夫人は、

重い眼病をたすけて頂いた「ご本人」。

きっと ご守護頂いた当初は、

その有難さに感激し、山添利兵衛初代会長と共に この道を一路邁進することを誓われたに違いありません。

しかし、村人や親類縁者からの反対攻撃や嘲笑が高まるにつれ、

心を倒し 日に日に道一条にのめり込んでいくことへの不安が強まっていかれた。

天理教的世界観に立つならば、

身上ご守護を契機として 道一条に邁進された 山添利兵衛先生が素晴しくて、

信仰よりも義理・人情の方を大事にしたいと思われた 山添いし奥様は未熟である、

というふうに、

もしかしたら 解釈されるのかもしれません。

しかし、

今も まだまだ信仰的にさまよい続けている私は、

そうした山添いし奥様の行動に、深い共感を覚えるのであります。

身上をたすけて頂いたことの有難さは十分感じている。

感謝もしている。

しかし、そこまでのめり込んで信仰しなくてもいいじゃないか。

地域の人々と協調しながら、ゆったり信仰してもいいじゃないか。

細かい背景をよく知らないくせに もっともらしく語るのは不謹慎だ と怒られそうですが、

山添いし奥様は、そのように思われたのではないだろうか、

と 私は想像するのであります。

もしも 私の想像通りだったとしたならば、

山添いし奥様のその気持ち、よ〜くわかります。

私がその立場でも、きっとそのように思うだろう…

と思うからです。

もしも知人であったならば、

「大変でしたね、奥様の気持ちに共感する者は 決して少なくありませんよ…」

そんな言葉をおかけしたいほどです。

まだ、心の底から神様にもたれ切るという心境に到達し切れていない者にとって、

一心不乱に道を突き進む歩み方は、

まぶしくかけがえのないものではあっても、

それは、遥かに仰ぎ見て奉る道であって、

我が事として実際自らに引き寄せるには 過酷過ぎて

深く踏み込むには 大きな大きな躊躇を伴う道なのであります (ーー;)

しかし、山添利兵衛先生といし奥様がご存命だったのは、明治中期の男尊女卑の時代。

当然、大地主の跡継ぎで. 戸主でもある山添利兵衛先生の考えが優先され、

山添家はこの道を深く求めて前進していくこととなられたのでありました。

日に日に信仰にのめり込んでいかれた山添利兵衛初代会長と、

周囲の反対に押されて、信仰の深入りに反対された山添いし奥様。

病気をたすけて頂いたという現象に同じように遭遇しながらも、

それへの反応の仕方は 人によって全く異なる という、昔も今も変わらぬ真実。

今さらながら、

その違いはどこから生まれるのだろう…

と思ったりします。

「魂のいんねん」がそうさせるのでしょうか。

私にはわかりません。

をやこでも ふう/\のなかも きよたいも

みな めへ/\に 心ちがうで (5-8)

という「おふでさき」のお歌が、改めて心に響いてきます。

その他にも 知らないことだらけでした。

その中でも、

父親である山添利兵衛初代会長の後を継いで 日野を大教会にまで発展させた山添鉄次郎2代会長の足跡には、「青年期に 信仰への向き合い方が真反対の『両親』の板挟みとなって苦悶していた」という歴史が含まれている――

私にとってこれは、日野大教会「初期」の歴史に【深み】を付け加える知識となりました。

いずれにしても、

今回も、これまで知らなかった多くの尊い話を知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「日野大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント