Dear everyone,

こちらは、

ふらふら彷徨う「さまよい人」による

『さまよいブログ』

= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。

今回も、

『天理教事典』(1977年版)に記載された

各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。

私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)

最新版👇

このシリーズを始めた理由については、

当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。

前回は、

教会番号54番「朝倉大教会」の『天理教事典』記述を書写して

その歴史を勉強しました。

今回は、

教会番号55番「佐野原大教会」について勉強します。

- 佐野原大教会(さのはら だいきょうかい)

- 初代会長・鈴木朝蔵の生い立ち(安政元年〜明治20年頃)

- 鈴木朝蔵 初代会長の入信(明治23年)

- 鈴木家の鎮座祭(明治24年)

- 斯道会 第331号の結成(明治24年)

- 佐野原の道の広がり(明治24年頃~明治25年)

- 佐野原出張所の開設(明治25年頃〜明治27年)

- 佐野原出張所、借地の購入問題(明治27年頃)

- 天理教への反対攻撃(明治27年頃)

- 鈴木朝蔵 初代会長、苦難の教会ふしん(明治28年頃)

- 日清戦争後の経済的困窮(明治28年頃〜明治30年代)

- 佐野原支教会への昇格(明治34年)

- 鈴木朝蔵 初代会長の長男・鈴木良吉の早過ぎる出直し(明治39年)

- 佐野原分教会への昇格(明治42年)

- 鈴木朝蔵 初代会長の出直し(大正4年)

- 鈴木繁吉2代会長の就任(大正4年)

- 鈴木繁吉2代会長の教歴(明治23年頃〜大正4年頃)

- 数々の教会ふしん(大正14年〜昭和9年頃)

- 佐野原大教会への昇格〜奉告祭(昭和15年〜昭和16年)

- 佐野原詰所の開設(昭和17年〜昭和27年)

- 鈴木繁吉2代会長の辞任(昭和28年)

- 鈴木雅3代会長の教歴(明治34年〜昭和15年頃)

- 鈴木雅3代会長の就任(昭和28年)

- 鈴木雅3代会長時代(昭和29年〜昭和47年)

- 鈴木結一4代会長の就任〜教祖90年祭頃(昭和47年〜昭和51年頃)

- おわりに

佐野原大教会(さのはら だいきょうかい)

初代会長・鈴木朝蔵の生い立ち(安政元年〜明治20年頃)

初代会長・鈴木朝蔵は

安政元年(1854) 12月28日、

静岡県 駿東郡 小泉村 佐野17番地で、

父・彦四郎、母・うた 女の長男として 誕生した。文久2年(1862) より 約5年

禅宗の蓮光寺の住職・旦元和尚について寺小屋へ通った (鈴木)朝蔵は、

その後、明治2年(1869) 大橋省吾に就いて 珠算と測量を学んだ。殊に 珠算は非常に上達し、

付近においては 並ぶ者なき程で、

後年、村人達は よく教わりに来た。明治13年、

静岡県属 大内に従い、

共に、付近の土地改整測量社寺改めのため 出張した。越えて 明治14年、

小学校設立の議(が) 起こると 大いに奔走し、

村民に 教育機関の必要を説き、

自ら 率先して献金に当たり、

この時の献金に対し、

静岡県より 賞状 及 木盃を 下賜されている。明治18年には、

佐野付近の鉄道工事の時、

技師に従って、佐野 及び 深良村 付近の 測量設計に従事し、

同(明治)21年9月21日 開通するに及んで、

付近道路 及 田畑の測量に従事し、

村民の福祉のために尽力した。同(明治)20年8月7日、父・彦四郎が 66歳で出直した。

鈴木朝蔵 初代会長の入信(明治23年)

鈴木朝蔵の入信は、明治23年の出来事からであった。

当時、(静岡県)沼津市在の原町山本家に嫁した姉のかつが、

妊娠の上 喘息に苦しみ、

(静岡県 駿東郡 小泉村) 佐野 の実家へ静養に来ていた。ある日の夕方、

目を病んでいた(鈴木)朝蔵が 何気なく座敷へ上がった時、

姉・かつが畳の上へ斜にさしておいた縫針を左足へ突き通したまま倒れ、針を折ってしまった。家中は驚いて、直ぐさま 隣家の岩崎医院に診察を乞うたが、

その針を抜く事が出来ず、

生涯 そのままであった。それが原因となってか (鈴木)朝蔵は疽患にかかり、

発声帯を損ない 非常に苦悩した。一家の心配は 一方ではなく、

法華信者であった母親は「南無妙法蓮華経」の題目を夢中で唱えては祈願したが、

更に効験はなく、

また 医者、薬、祈禱等 あらゆる手を尽くしてみたが、

ほとんど 術の施しようがなかった。(明治23年) 8月下旬、

隣家の 鈴木弥右衛門の妻・つや が見舞いに来て、

渋茶を呑みながら、

「天理王様」というて、とてもよく利益のある神様が石 田から来て 加藤平吉の宅に滞在しているから 一度祈禱してもらって ためしては如何ですか、

と話をした。鈴木家では 今迄の幸福はどこへやら、

続く不幸に 今は困り果てていた折であったので、

それでは と、一縷の光明に望みをかけて、

早速、加藤平吉宅を尋ねたところ、

あいにく不在のため、そのまま帰宅。(留守中に鈴木朝蔵が来訪したのを受けて)

その夜、

加藤平吉の案内で

嶽東の 神山忠七(が)、杉山と同道(で) おたすけに出張した。神山忠七は、

徐ろに扇子を片手に握り締めて、

十柱の神名と 八つのほこり の教理を取り次ぎ、

御神名と御供を (鈴木)朝蔵と 姉の かつ に渡して帰った。変わった信仰の話に、

(鈴木家) 家内の者は 何も分からぬながらも 静かに拝聴した。その翌朝は 不思議にも、

(鈴木)朝蔵も 姉の かつ も、何とはなしに身が軽くなったように感じられた。その後、

嶽東より、岩崎周次郎、嶽東初代会長(の)鈴木半次郎が、

時々 訪ねるようになった。

鈴木家の鎮座祭(明治24年)

明治23年(に) お救けに浴した(鈴木)朝蔵は、

大工に命じて お宮を作らせ、

神様をお迎えに、佐野下宿(しもじゅく)まで行った。

(しかし) 村人達に 悪説を理由に引き止められ、引き返した。しかし、

霊光に浴した(鈴木)朝蔵は、

(神様をお迎えに行くつもりで出発しながらも村人達に引き止められ引き返してしまった) 自らの意志の弱きを反省すると同時に、

止むに止まれぬ力に押され、

意を決して、

明治24年1月3日、(改めて) 神様お迎えのため、

草鞋を履いて、中石田に向け 出発した。当日(1月3日)、同道した者は、

佐野の 鈴木辰蔵、茶畑の 長田勝蔵であった。越えて(明治24年) 1月5日夜、

(ついに) 鈴木家において、厳粛の内に 神様の鎮座祭を執行した。嶽東から、

初代会長、秋元仙蔵、同夫人(秋元まさ)、神山忠七、杉山、岩崎周次郎、勝又兼吉、鈴木つね の 7名が 出張した。なお、(鎮座祭の)式後、

勝又兼吉、秋元まさ、鈴木つね の 3名が

陽気てをどり の勤めを奉仕した。かくて 数日の後、

鈴木つね を教師として 鈴木りつ、加藤きん、鈴木辰蔵 の 3名は、

鈴木家の土蔵の2階にて てをどり の稽古を始めた。これが「佐野原」における 陽気てをどり の おつとめの最初である。

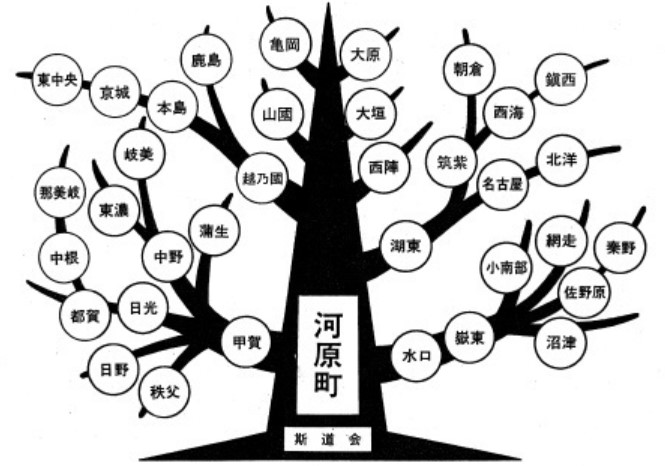

斯道会 第331号の結成(明治24年)

明治23年より24年にかけて、

小泉、泉、深良、富岡、長泉、北上の各村に 入信するものが続出した。(そこで) これらの人々を結合(し、講を結成)するため、

嶽東(の) 鈴木半次郎 講元は、

同(明治)24年4月3日夜(に)、

役員・岩崎周次郎を 泉村茶畑・服部仙太郎宅へ出張させた。(そして) 信徒立会の上(で)、

講元を (静岡県)小泉村 佐野17番地(の) 鈴木朝蔵に、

講脇に (静岡県)泉村 茶畑115番地(の) 服部仙太郎を選定。

(その後)

同(明治)24年5月(に)、

河原町分教会より 斯道会 331号の許可を受けた。

佐野原の道の広がり(明治24年頃~明治25年)

同年(明治24年) 5月、

御殿場地方へ布教に出張した (鈴木朝蔵) 初代会長は、

稲葉長吉の足痛に付、種々 神様の話を取り次ぎ、

稲葉(長吉)の足痛は、7ヵ月もたてば 必ず高足駄で歩くことができる、と諭した。当時、稲葉(長吉)は 永年のわずらいで、

あらゆる手を尽くしていた時であった。(その後どうなったかといえば)

(稲葉長吉は) その月より 7ヵ月目、即ち (明治24年)11月には、

2里(8km) ばかり離れた親戚(の所)に 高足駄で行けるようになり、

嬉しさのあまり 佐野の(鈴木朝蔵)講元宅まで 御礼参りに来た(のであった)。明治24年には、各地に講が続々と結ばれ、

また 布教も活発になっていった。即ち、

神場 及び 御殿場に 講が結ばれ、

また 山梨県 南都留郡内野方面に 服部仙太郎が 布教の先端を切り、

次いで、

勝又久松、長田勝蔵の 2名が 同方面に 布教を開始した。なお、

服部(仙太郎)は、同年(明治24年) 神奈川県 中郡南秦野村を中心に、

また同(明治)25年には

千葉県 香取郡笹川、及び、海上郡銚子を中心に 大いに伝道した。同年(明治25年) 3月には、山梨県 南都留郡忍野村字内野で、

米山重郎左衛門を中心に 講が結ばれた。

佐野原出張所の開設(明治25年頃〜明治27年)

明治25年暮より、

佐野に於て 教会設置の気運(が) 次第に濃厚となった。(しかし) 候補地を選定するにあたって物議を生じ、

泉村茶畑上ノ山を、とりあえず 2反歩 借用することとなった。越えて、明治26年3月6日、

河原町分教会部内・嶽東出張所(の) 部内布教事務 取扱所を

(静岡県)駿東郡泉村大字茶畑 第17番地(の) 持主・鈴木朝蔵に許された。暫くの間 (鈴木朝蔵は)、

沼津の武と共に 嶽東出張所の事務を執務していた。同年(明治26年) 6月、(鈴木)朝蔵は、

(この嶽東出張所 布教事務取扱所の土地に)

3間に4間半(の) 木造亜鉛葺平家建の礼拝殿を、

講社の力を借りずに 建築した。この建築の落成後、

(鈴木朝蔵) 講元は主にここに詰め、家の方は 妻子が守っていた。すでに 布教事務取扱設置の許しを得た(鈴木朝蔵) 講元は、

講社に諮り、教会設置の議を進めた。明治26年(1893) 12月3日には 河原町分教会の同意を得、

いよいよ 明治27年2月、

本部に「佐野原出張所」設置願を提出する運びになった。同(明治)27年2月25日、

本部より「佐野原出張所」設置の許しを受け、

同年(明治27年) 5月22日、

地方庁より認可された。

佐野原出張所、借地の購入問題(明治27年頃)

(鈴木朝蔵) 所長は、常々、

(佐野原出張所の) 教会敷地がいつまでも借地であることを本意とせず、

最初(の) 地所を寄付するとの約束によって

一同の講社に

(この)地所(を講社一同で) 購入する(という)事を相談した。(そうした) ところ、

担任がそれ位の事をしなくては、

と、最初の意見とは反対であった。そのため、種々 人手を煩わして、

遂に 同(明治)27年に、

弟・服部大輔 (泉村長を永年勤めた人) の尽力により、

(ようやく) 買収の運びとなった。同年(明治27年)、

現在(の) 教会敷地 725坪を、

(鈴木朝蔵) 講元は 自己の財産を売却して、

その資金を以って 買入れ献納した(のであった)。(なお) この内、130坪は

服部仙太郎が 自分の用地が敷地の内に当たったので 献納したものである。この外、服部仙太郎は 教会敷地として

(静岡県)茶畑 字上ノ山240番の1、畑1反3畝5歩を

所長宛、売渡済の形で喜納した。

天理教への反対攻撃(明治27年頃)

同年(明治27年) 9月中旬、

山梨県 南都留郡地方において、天理教会説教を開催するということで、

(鈴木朝蔵)所長、服部仙太郎、土屋亀蔵、若林鉄五郎 等が 出張していった。この時(には)、

鳴沢村(の)講元・渡辺庄左衛門宅で、

説教中に、竹槍を以って 障子に 蜂の巣の如く穴をあけ、枇杷の葉を矢羽にして射込み、あまつさえ 猪狩用の鉄砲一発を 打ち込む…というような妨害攻撃さえ見られた。遂には 投石等までして説教を妨害された(りした)が、

(どうにか)信者には危害なく、(逆に一同の) 信仰心は益々高まり、少しもゆるがぬ信仰となった。

鈴木朝蔵 初代会長、苦難の教会ふしん(明治28年頃)

明治28年7月17日、

本部より 神殿、教祖殿、建築の許しを得た。(佐野原)出張所 設置後、

従来の礼拝所では 狭隘のため 神殿建築の議を 講社に図ったところ、

(鈴木朝蔵) 所長に反感を抱く者(が) 大多数で、

出費する者は 実に少数であった。しかし、(鈴木朝蔵は)

意を決して、建築に取り掛かるべく 許しを願ったのである。

(そして、お許しを頂いた)河原町部内「佐野原出張所」として

教堂、木造瓦葺平家建(奥行10間5尺に 間口6間)、

教祖殿・霊舎、木造亜鉛葺平家建(4間の3間)、

井戸便所共 3ヵ所を

(明治28年) 8月2日(に) 地均し工事 及び 土工始めに取りかかった。が、経済面は苦しく、

建築(が) 進行して 漸く(で) 上棟式は済んだものの、

三洲からの瓦が来ても (支払うお金がないため) 受取る事が出来なかった。近隣の人々は その様を見て 種々 悪評したが、

(鈴木朝蔵は) 意思 堅く、また、入信以来 蓄財を ほこりと信じていたため、

田畑山林を、代価に拘わらず 買手さえあれば喜んで、

反40円位(の安値)で 御礼を言って買ってもらったのである。こうして 非常な苦心と丹精の末、

いよいよ神殿建築は 落成した。明治29年10月14日には 開筵式の許しを得、

10月22日夜、厳粛の内に、河原町分教会・深谷副会長 祭主によって

御分霊の鎮座祭が執行された。明けて(10月)23日、

からりと晴れた好日和に、遠近 数千の人々が 喜悦の内に開筵式に参集し、

(鈴木朝蔵) 所長 祭主の下に (開筵式が) 執行された。

日清戦争後の経済的困窮(明治28年頃〜明治30年代)

(佐野原出張所) 教会新築 落成奉告祭が 無事に済んだものの、

日清戦後の経済不況の波は (佐野原出張所にも) 容赦なく襲来し、

しかも 負債は 日に日に増していった。布教は不振、おたすけも 一頓挫した。

役員信徒は、自ら教会より遠く退き、

(鈴木朝蔵)所長一家は その日の糊口にも窮するに到った。神様に、麦より外 お供えする事のできない日が 度々あり、

甚だしい苦境に陥った。

佐野原支教会への昇格(明治34年)

明治34年5月27日、

「(佐野原)支教会」へ 昇格の許しがあった。

このとき、部内教会(は) 31ヵ所、信徒(は) 7,000(人) を数えた。同年(明治34年) 11月1日、本部から「(佐野原)支教会 昇格奉告祭」執行のお許しを 受けた。

(そして) 同年(明治34年) 11月23日

遷座祭 を 祭主・水口分教会長、副祭主・(鈴木朝蔵) 佐野原支教会長の下に執行。翌(明治34年11月)24日、

盛大に「(佐野原支教会 昇格)奉告祭」を執行した。

参拝者数は数千名であった。

鈴木朝蔵 初代会長の長男・鈴木良吉の早過ぎる出直し(明治39年)

明治39年、教祖20年祭が執行された。

おぢばより帰った(鈴木朝蔵) 会長は、教祖殿新築後(に) 教祖20年祭を執行することを決心した。

同年(明治39年)、(鈴木朝蔵) 会長(の) 長男・良吉は

おぢばで 舞曲講習を受け、7月(に) 帰会したが、

以後、身体(の方が) 思わしくなく、日増しに 病は重態となった。(そして) 遂に、11月23日、夕日の傾く頃、26歳を以って出直した。

教務上に、また単独布教に、埼玉・千葉方面に、八丈島に、

(様々な方面に) その足跡を残した青年伝道者 (鈴木良吉) の霊に跪いた人々は、

余りのいたましさに 人知れず涙を流した。

佐野原分教会への昇格(明治42年)

明治42年2月26日、本部より、分教会昇格の許しを受けた。

(そして)、

同年(明治42年) 4月17日、(分教会)昇格奉告祭を執行した。同(明治)44年1月30日、天理教婦人会 水口支部 佐野原委員部が設置された。

鈴木朝蔵 初代会長の出直し(大正4年)

大正4年1月、初代真柱葬送後、帰会した(鈴木朝蔵) 会長は、

病気がちにもかかわらず教務に携っていたが、役員に向かって

「戸障子の子骨には はたきを掛けるが、親骨には はたきを掛けるものがない。私、今度は 着物を着替えに行って来る」

と言った。

(その後、鈴木朝蔵は 病床に伏すようになった。)同年(大正4年) 7月30日、病床を見舞った板倉槌三郎より

「平素 身上弱き方なれば 教務多端の折柄、責任重きに過ぎると思う故、今回は 会長変更してはどうか」

と話があり、(その後) 会長職を 子息(3男・繁吉)に譲ることになった。(鈴木朝蔵は)

大正4年8月15日、早朝 容態危篤。

渡辺伊三衛門のおさづけを受けつつ、眠るように 62年の生涯を終えた。

鈴木繁吉2代会長の就任(大正4年)

大正4年10月27日、

2代佐野原分教会長に、鈴木繁吉(明治20年7月1日生)が就任(した)。

鈴木繁吉2代会長の教歴(明治23年頃〜大正4年頃)

(鈴木朝蔵) 初代が入信当時、 (鈴木繁吉は) 3歳であったため、

成長と共に 自然のうちに教化育成され、

明治36年2月、天理教校へ入学、

明治40年9月23日、21歳にして 教師を拝命した。(鈴木繁吉は)

同(明治)41年11月17日「おさづけの理」を拝戴。

教会生活、青年勤めなど、教会のもっとも困難の時代から (鈴木朝蔵) 初代会長と苦労をともにし、

教務支庁主事、青年会支会長、部内巡教、分離昇格等、教務発展の上に専念した。

数々の教会ふしん(大正14年〜昭和9年頃)

大正14年、信徒詰所建築、木造亜鉛葺平家建1棟、建坪35坪。

大正15 年6月、会長住宅を建築、木造亜鉛葺平家建、建坪38.25坪。昭和9年6月15日、教祖殿改築の許しを受けた。

同年(昭和9年) 8月4日、教祖のお目標は、厳かに、木の香も新しい教祖殿へ遷座。

(そして) 翌(8月)5日、奉告祭が盛大に行われた。昭和10年11月18日、佐野原分教会へ 初めて真柱の来会(があった)。

佐野原大教会への昇格〜奉告祭(昭和15年〜昭和16年)

昭和15年3月2日、

佐野原分教会は、水口大教会より分離し「佐野原大教会」に昇格した。同年(昭和15年) 8月15日、秦野分教会 部内教会を分離し、

秦野大教会と昇格改称した。

(それにより) 秦野部内 75ヵ所、佐野原部内 70ヵ所となった。昭和16年11月10日、

真柱、梶本宗太郎を始め 水口、嶽東会長の臨席を受け、

(大教会)昇格奉告祭が執行された。(また) 翌日(11月11日)、

(鈴木朝蔵) 初代会長 及び 功労者の 慰霊祭を執行した。

佐野原詰所の開設(昭和17年〜昭和27年)

昭和17年3月、(佐野原信徒は) 水口信徒詰所より甲賀詰所へ配属(となった)。

同(昭和)18年3月、嶽東詰所 3間10間の平家建物を借用移転(し、佐野原詰所と)した。

同年(昭和18年)11月、(佐野原大教会は) 同建物を買収(し)、

(昭和)22年8月(には)、(奈良県)丹波市町字丹波市251番地ノ1 (の) 土地167坪(と) 木造瓦葺平家建45坪も買収(した)。(そして) 同年(昭和22年) 7、8、9月に亘り、3間に10間の 2階を建築した。

昭和22年9月、(佐野原)詰所 開設。

(昭和22年) 12月27日、

真柱、中山為信、板倉知広、水口、嶽東会長を招待し、

(佐野原)詰所開設(の)披露をした。永年の待望であった詰所が漸くできたものの、

現況のままでは狭隘であるため 帰参の信徒に満足されなかった。

(そこで) 会長 部内一同 協議の上、

(佐野原)詰所 増築の準備として 先ず 委員を任命。

(そして) 敷地買収に取りかかり、昭和26年、田地353坪を買収した。昭和27年4月28日、

(佐野原)詰所(の) 一部移動、及び 増築願の許しを得て、

3間に10間の2階建を

新たに求めた土地の南方へ 移動させた。同(昭和)27年1月、

35坪の平家を買収(し)、炊事場 及び 食堂とした。同年(昭和27年) 4月9日、

瓦葺2階建、階上72坪、階下66坪(の)

信徒室 及び 事務所、風呂場を新築した。

鈴木繁吉2代会長の辞任(昭和28年)

(鈴木繁吉)会長は 数年来健康がすぐれず、しばしば辞意をもらしていたが、

昭和28年1月21日大祭の折、

板倉(知広)の言葉によって 会長変更を決め、

(昭和28年) 4月、(会長職を) 子息(鈴木雅) に譲り、辞任した。

鈴木雅3代会長の教歴(明治34年〜昭和15年頃)

3代会長・鈴木雅は、明治34年4月3日生まれた。

大正12年7月25日、おさづけの理を拝戴し、

同(大正)14年、天理教校別科卒業、

同年(大正14年) 3月11日、教師を拝命した。昭和2年6月27日、国府津 宣教所長を拝命した。

(その経緯は)

国府津 宣教所は 神場支教会の直属であった(のだ)が、

昭和2年、所長を始め 信徒一同全部(が)「天理本道」に迷い、教会が解散し(てしまっ)た(のである)。なので、鈴木雅を(国府津 宣教所) 所長に任命の上、佐野原の直属扱いとして整理することとなった(という次第である)。

(しかし) 寄り来る信徒は一人もなく、(鈴木雅は) 並々ならぬ苦労をした。

昭和13年1月10日、(鈴木雅は) 鈴木久雄を(国府津 宣教所の) 後任と定めて職を辞したが、

鈴木久雄は 地方庁の認可なく、途中(で) 出直し(てしまった)。

(そのため) 同年(昭和13年) 10月30日、

(鈴木雅が) 再び 国府津 分教会長に就任する事になった。昭和15年4月24日(には)、(鈴木雅は) 天理教青年会・佐野原分会長(を) 拝命した。

鈴木雅3代会長の就任(昭和28年)

(鈴木雅は)

同(昭和)28年1月26日、国府津 分教会長(を) 辞職し、

同年(昭和28年) 4月20日(に)、佐野原大教会長を拝命した。

鈴木雅3代会長時代(昭和29年〜昭和47年)

(鈴木雅が 昭和28年4月20日に『佐野原大教会長』を拝命した後)

昭和29年4月24月付を以って、

11月21日「創立60周年記念祭・会長就任奉告祭」の許しを受けた。

(そして、盛大に執行した)昭和30年11月30日、教祖70年祭の願いを提出した。

(そして、厳かに執行した)昭和36年10月27日、神殿建築 及び 付属建物増改築願いを提出し、

昭和38年9月26日、建築模様替願を提出した。(ふしんは 無事完成し)

同年(昭和38年) 12月18日、2代真柱を迎えて 鎮座祭、

翌(12月)19日、奉告祭を執行した。

鈴木結一4代会長の就任〜教祖90年祭頃(昭和47年〜昭和51年頃)

(鈴木雅)3代会長は、昭和47年7月21日に辞職し、

4代会長に

鈴木結一(昭和6年9月24日生)が、

昭和47年10月26日に許しを得て、就任した。同(昭和)48年1月22日、

真柱夫妻をはじめ 板倉世話人、村田修理人などの臨席を得て、

(4代会長)就任奉告祭が執行された。昭和49年9月20日、

創立80周年記念祭を執行した。昭和50年2月13日、

信者から 3筆(田、畑、山林) の土地を寄贈されたことにより、

境内地拡張承認願が 本部に提出された。教祖90年祭を無事終えた現在、

部内教会、信者が一つになって、世界たすけに奔走するとともに、

より一層の成人を誓っている。〔現住所〕 〒410-1121 静岡県裾野市茶畑 205番地

〔電話〕055-992-0045(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)

(『天理教事典』1977年版 P,377〜380)

おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。

55回目の今回は、

「佐野原大教会」初期の歴史を勉強しました。

当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。

とても古い資料なので、

記載内容も 1970年代以前までとなっており、

かなり昔の歴史にとどまっています…

しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。

十分 私のニーズは満たされるので、

そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道~天理教伝道史を歩く』(道友社編) という本の中にも佐野原大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。

(明治)二十三年、小泉村の 眼を病んでいた鈴木朝蔵は ある日、姉が畳の上へ斜めに刺しておいた縫い針を踏んで折ってしまった。

脱疽にかかって苦しみ、発声帯まで損なった。

嶽東の布教師・神山忠七と杉山儀八が来た。

相続違いはないか、色情の間違いはないかと尋ねられ、深くさんげした。後の佐野原大教会の母胎となった。

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,90

佐野原大教会は、嶽東大教会から分かれた大教会ですね。

すなわち、斯道会の流れ汲む大教会。

嶽東大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。

私は、2024年3月からこの【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】を始めたわけですが、

毎回「知らないことばかりでした…」というフレーズを無機質な機械のように使ってきました。

そして、今回もまた、そのフレーズの繰り返しとなります。

私はこれまで、

「佐野原大教会」について、本当に、全く何の知識もありませんでした。

なので、今回の 『天理教事典』「佐野原大教会」解説文の書き写しにおいても、

へ〜、そうだったんだ

…と、初めて知ることばかりでした。

そのような次第ですので、

今回もまた、非常に多くの勉強をさせて頂けた次第であります。

鈴木朝蔵 初代会長は、もともと目が悪く、縫針を踏んでしまった。

その針は 左足に刺さり 抜けなくなり、ついには 脱疽となり 苦しんだ。

その身上(病気)=苦しみから お道のにをいが掛かって、そして、この道の人となられた。

そういう流れだったのですね。

「脱疽」って何だろう?

と思って ネット検索してみると、次のように書かれてありました。

だっ‐そ【脱疽】〘 名詞 〙

血流の障害または感染、火傷、凍傷などにより 身体組織の一部が 局所死に陥り、黒化して、脱落したり、腐敗して 悪臭を放ったりする状態。 壊疽(えそ)。

〔病名彙解(1686)〕

「壊疽」のことなんですね。

『天理教事典』には、「針を抜く事が出来ず、生涯そのままであった」と書かれてありました。

なので、針は 足の中に残ったままだったけれど、壊死に至ることはなく、自立した日常生活を営み続けることの出来るご守護を頂いた、ということなのでありましょう。

『天理教事典』の中には、その後、針がスッキリ体から抜けた、という記述がありません。

なので、おそらく 針は、鈴木朝蔵 初代会長の足の中に 残ったままだったのではないでしょうか。

針が体の中に残ったまま… というのは、何とも気持ち悪いような気がします。

きっと、スッキリ抜けてくれないかなぁ… と思われることもあったと思います。

しかし、鈴木朝蔵 初代会長は、

その後も、村人達の反対や教友との意見対立の苦境にも負けず、

「佐野原支教会」を設立し、分教会にまで昇格させる程に信仰を貫き通し、

ご恩報じの道を歩まれたのでありました。

スッキリご守護頂いたわけではないけれども、

この道を逸れることなく歩み続けた 鈴木朝蔵 初代会長。

その尊い歩みを知って思い浮かぶのは、

『稿本天理教教祖伝逸話篇』の147番「本当のたすかり」のお話であります。

147. 本当のたすかり

大和の国 倉橋村の 山本与平の妻 いさ (註、当時40歳) は、明治15年、ふしぎなたすけを頂いて、足腰がブキブキと音を立てて立ち上がり、年来の足の悩みをすっきり御守護頂いた。

が、そのあと手が少しふるえて、なかなか良くならない。

少しのことではあったが、当人はこれを苦にしていた。

それで、明治17年夏、おぢばへ帰り、教祖にお目にかかって、そのふるえる手を出して、

「お息をかけて頂きとうございます。」

と願った。

すると、教祖は、

「息をかけるは、いと易い事やが、あんたは、足を救けて頂いたのやから、手の少しふるえるぐらいは、何も差し支えはしない。

すっきり救けてもらうよりは、少しぐらい残っている方が、前生のいんねんもよく悟れるし、いつまでも忘れなくて、それが本当のたすかりやで。

人、皆、すっきり救かる事ばかり願うが、真実救かる理が大事やで。

息をかける代わりに、この本を貸してやろ。これを写してもろて、たえず 読むのやで。」

とお諭し下されて、おふでさき十七号全冊をお貸し下された。

この時以来、手のふるえは一寸も苦にならないようになった。

そして、生家の父に写してもらったおふでさきを、生涯、いつも読ませて頂いていた。

そして、誰を見ても、熱心に にをいをかけさせて頂き、八十九歳まで 長生きさせていただいた。

「すっきり救けてもらうよりは、少しぐらい残っている方が、前生の因縁もよく悟れるし、いつまでも忘れなくてそれが本当の救かりやで。人 皆すっきり救かることばかり願うが、真実救かる理が大事やで。」

という『逸話篇』147番「本当のたすかり」のお話。

今回の勉強を通して、改めて

「真実救かる理が大事やで」とのお言葉を 強く肝に銘じたい、

との思いを強くしたのでありました (^^)

(※ 以上は、『天理教事典』の記述のみに基づいての私の勝手な思案です。

もしかしたら事実は異なるという可能性もあります。

もし、事実がはっきりして間違っている事が判明したら、すぐ修正させて頂きます (^^ゞ)

その他にも、

鈴木朝蔵 初代会長が、明治28年頃に神殿建築を提案したけれども、

初代会長に反感を抱く者が多数で 協力が得られない中、

心倒す事なく 一人でも突き進んでいかれた話。

鈴木朝蔵 初代会長のご長男・鈴木良吉先生が

26歳という若さで出直しされていたという話。

鈴木雅3代会長は、

信徒のほとんどが「天理本道」に行ってしまい 空中分解したようになってしまった「国府津分教会」の会長を引き受け、

立て直すという経歴を経た後、佐野原大教会の3代会長に就任していたのだ、という話。

どれもこれも 知らない事ばかりでした。

これまで知らなかった多くの尊い話を知ることが出来て、とても勉強になりました。

有難いことでした。

「人に歴史あり」

組織にも歴史あり…

歴史を踏んで今がある――

だからこそ、

今を輝かせるためには

「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。

ということで――

今回は「佐野原大教会」初期の歴史の勉強でした。

人生、死ぬまで勉強。

今後も、勉強し続けていきたいと思います。

ではでは、今回はこのへんで。

コメント